Hic sunt leones

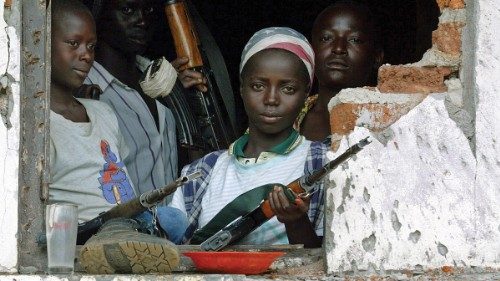

Il dramma dei bambini-soldato presenti nel vasto continente africano può essere raccontato in vari modi. Ad esempio, facendo riferimento ai rapporti che vengono pubblicati su questo argomento da istituti di ricerca specializzati o da organizzazioni non governative impegnate nel riscatto di questa gioventù bruciata. Altrimenti, vi sono le inchieste o i reportage giornalistici che attraverso la raccolta di testimonianze dirette tentano d’infrangere il muro di omertà che cela le vicende di questi ragazzi e ragazze costretti, in molti casi, a combattere contro la loro stessa volontà.

Chi scrive, come cronista missionario, ha avuto modo di documentare negli anni molte storie agghiaccianti, riguardanti questi soldatini di piombo, fatti e accadimenti rispetto ai quali il consesso nelle nazioni, a livello planetario, dovrebbe avere l’ardire di manifestare la propria indignazione. A questo proposito è illuminante la vicenda di una certa Alice, un nome di fantasia scelto a proposito per celarne l’identità. La conobbi nel 2004 nella città nord ugandese di Gulu. Allora, per quanto fosse giovanissima, aveva tra le braccia suo figlio, un bimbo di circa un anno d’età. Mi raccontò di aver trascorso ben sette anni con i ribelli del Lord’s Resistance Army (Lra), meglio conosciuti con il nome di «olum» che in lingua acholi significa «erba».

Ricordo come fosse oggi il suo sguardo innocente e le sue parole, masticate un po’ nella sua lingua natia, come anche in inglese, che registrai e poi trascrissi all’interno del mio taccuino di viaggio. «Vivevo nel villaggio con i miei genitori e sei fratellini e una notte all’improvviso arrivarono i ribelli. Ricordo gli spari, le grida, e la gente che scappava da ogni parte pur di salvare la pelle. Mia madre ci fece segno di stare zitti e di rimanere coricati per terra anche se sapeva molto bene che la nostra capanna si sarebbe potuta trasformare in una micidiale trappola. E in effetti così fu perché gli olum sfondarono la porticina e appiccarono il fuoco sul tetto di paglia. Allora fummo tutti costretti a uscire. Mio padre fu colpito alla testa con un bastone mentre mia madre mi strinse forte con le sue braccia per proteggermi. Ero la più piccola e disse a squarciagola: “Prendete me, lasciatela, è solo una bambina!”. Ma un ribelle, alto e arcigno, mi portò via. Avevo 13 anni e da allora non ho più saputo nulla della mia famiglia; credo sia stata sterminata dagli olum». Ho riportato fedelmente le sue parole che ancora oggi, a distanza quasi d’un ventennio, risuonano come lamentazione, una via crucis peraltro condivisa con migliaia di coetanei di quella terra, non lontana dal confine sud sudanese, ma comunque distanti anni luce dal nostro immaginario, quello del cosiddetto Primo Mondo. Ma andiamo avanti nel racconto. «Una volta prigioniera iniziò l’inferno. Camminammo per giorni nella savana. Si dormiva al massimo 4 o 5 ore e si mangiava e si beveva una volta al dì. Finalmente raggiungemmo un campo ribelle, in una zona isolata, non molto lontano dalla città Juba, in territorio sudsudanese. Mi fu ordinato di fare la serva di un capo ribelle che aveva 8 mogli: dovevo cucinare, spazzare, prendere l’acqua. Se non rispettavo gli ordini alla lettera, mi picchiavano. Un giorno venni a sapere d’essere stata destinata come sposa a un giovane olum e con lui ho praticamente convissuto fino al giorno della mia fuga. Aveva già tre mogli e io ero la più giovane, ma mentre le altre erano stanziali nel campo, io lo accompagnavo quando andava in safari per combattere in territorio ugandese. Un giorno mi accorsi d’essere rimasta incinta. Volevo piangere perché non amavo quell’uomo, ma se mi fossi lasciata andare sarebbe stata la fine. Sì, sono certa che avrebbe capito il mio malessere nei suoi confronti e mi avrebbe picchiato, se non addirittura uccisa. Era un marito violento, incapace di affetto. Partorii nove mesi dopo, sull’erba vicino al centro di Padibe. Nelle settimane e nei mesi che seguirono portai il mio bambino sulle mie spalle durante i raid che compivamo nei villaggi. La nostra vita era bestiale e non riuscivo a dare un senso alla follia di questi combattenti. Per questo motivo una notte abbandonai il campo ribelle, in territorio sudsudanese, portandomi dietro il bimbo, un sacco pieno di abiti civili e un po’ di cibo. Avevo studiato bene il percorso da seguire e fui sempre molto prudente. Il problema più grande, ogni notte, era mio figlio che piangeva e voleva il latte. Me lo attaccavo continuamente al seno per farlo tacere, ma alla fine, una volta arrivati in Uganda, lo stress fu tale che non riuscii più ad allattarlo. Mi nutrivo di bacche selvatiche e bevevo dove trovavo un po’ d’acqua, ma evitavo di proposito i villaggi per timore d’essere nuovamente catturata. Intanto, le forze andavano scemando di giorno in giorno e pensai d’essermi ammalata. Ma non potevo mollare. Una mattina, raggiunsi una strada in terra battuta e vidi un uomo in bicicletta, un catechista cattolico. Gli spiegai chi ero e lui con grande affetto mi accompagnò da sua moglie che lavorava come infermiera in un dispensario. La loro accoglienza mi trovò impreparata. Raccontai per filo e per segno tutte le mie disavventure, spiegando loro che ero una ex ribelle e che quindi mi ero anch’io macchiata di crimini di cui chiedevo perdono a Dio. Nonostante questo, si presero cura di me. Il catechista sapeva bene quale fosse il rituale di iniziazione alla guerra per i bambini-soldato: il wiro ki moo». Si trattava di un’unzione che veniva amministrata sul corpo della nuova recluta, secondo un rituale ancestrale. Lo scopo era duplice: serviva a rendere idealmente invincibile il giovane combattente e a vincolarlo al movimento attraverso un legame ritenuto dagli stessi ribelli indissolubile. Tutto questo — è bene sottolinearlo — al termine di vere e proprie sedute di ipnosi collettiva di cui chi scrive raccolse in quegli anni testimonianze dirette. Era un modo, escogitato dai leader ribelli, per assoggettare le giovani reclute a qualsiasi tipo di ordine, anche i più brutali.

Il racconto di Alice si concluse con queste parole: «Due giorni dopo essere stata accolta dalla famiglia del catechista fui accompagnata al Lachor Hospital, il più importante presidio ospedaliero del Nord Uganda, e lì fui sottoposta a diversi esami clinici. Da giorni ero affetta da vari disturbi e non riuscivo a capire cosa avessi; si trattava di una brutta infezione intestinale che mi fece penare non poco, ma alla fine guarii». Successivamente, godendo dell’amnistia promulgata allora dal governo di Kampala, Alice venne affidata ad un centro di recupero gestito da una organizzazione umanitaria.

Oggi nel Nord Uganda non si combatte più e i ribelli dell’Lra sono stati costretti alla ritirata. Questo movimento armato nacque alla fine degli anni Ottanta e il suo fondatore, un pazzo visionario di nome Joseph Kony, su cui pende peraltro un mandato di cattura internazionale spiccato dalla Corte penale internazionale dell’Aja (Cpi), ha seminato morte e distruzione. Un suo luogotenente, Dominic Ongwen è invece stato catturato e poi condannato dalla Cpi nel febbraio scorso per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, omicidio e crimini sessuali, tra cui stupri e matrimoni forzati.

Questi ribelli, dall’inizio degli anni Novanta divennero altamente impopolari per la brutale violenza inferta ai civili. Decine di migliaia di ugandesi persero la vita per mano dell’Lra o durante i combattimenti dei ribelli contro le forze armate ugandesi; inoltre quasi 2 milioni di persone furono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. I ribelli rapirono nel Nord Uganda circa 25mila bambini con l’intento dichiarato di impiegarli nei combattimenti. Purtroppo questa formazione è ancora presente nell’Africa centrale. Sebbene il numero degli olum sia decresciuto notevolmente, essi sono ancora operativi nelle località più remote della Repubblica Democratica del Congo, del Sud Sudan e nelle zone più impervie della Repubblica Centrafricana. Stando al monitoraggio di Invisible Children (https://crisistracker.org/), una ong specializzata nel monitoraggio di questo aberrante fenomeno, nel corso degli ultimi 12 mesi hanno perpetrato 50 attacchi e compiuto 151 sequestri. Alice oggi ha 37 anni ed è felicemente sposata con un suo connazionale. Vive in un Paese africano e grazie all’aiuto dei missionari si è laureata in ingegneria informatica. È diventata mamma di altri due figli e ha un ottimo lavoro. Una storia, la sua, tremendamente sofferta ma a lieto fine.

di