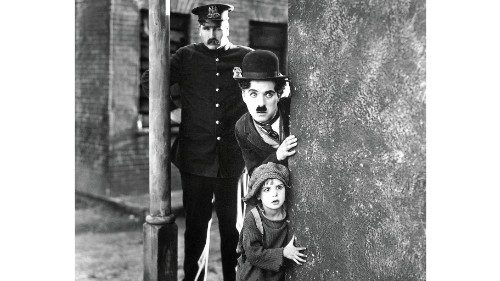

I cento anni de «Il monello» di Chaplin

«Un film con un sorriso e, forse, una lacrima». Questa frase nei titoli di testa de Il monello di Chaplin è prodigiosamente efficace e svolge uno dei mestieri che occorrono a un film: il marketing. Dimenticatela adesso, perché il cuore di questo capolavoro che compie cento anni (uscì il 21 gennaio 1921) è altrove. Avete presente le didascalie nei film muti di quegli anni? «The woman whose sin was motherhood». «Charity – To some a duty, to others a joy». Ecco un paio di didascalie sulle quali si potrebbe costruire un’intera filmografia, il “peccato” di essere madre e la gioia di donare. Di donarsi, in questo caso.

Ma procediamo per gradi, che ancora non è qua il nocciolo della questione. Vediamo cosa racconta Il monello (anzi come lo racconta), poi capiremo di cosa parla. Lo slapstick è un genere (meglio, sottogenere comico) sviluppatosi all’interno del cinema muto nei primi anni del Novecento (in Francia) e poi diffusosi negli Stati Uniti dagli anni Venti. Si tratta di una comicità elementare che sfrutta il linguaggio del corpo per gag immediate ed efficaci. Un esempio di slapstick? La caduta sulla buccia di banana. Fra gli altri, Stanlio e Ollio e Buster Keaton ne sono stati interpreti.

Vi pare possibile mischiare un linguaggio di questo genere con la storia di un orfano abbandonato? Il più basico dei modi di ridere e la più assurda delle tragedie come potrebbero mai convivere? Serve uno come Chaplin, uno che comprenda che «la vita è una tragedia se vista in primo piano, una commedia se vista in campo lungo».

Beh, la trama la conoscete un po’ tutti, una donna sedotta e abbandonata viene dimessa dall’istituto di carità in cui ha dato alla luce suo figlio. Non potendo mantenerlo, decide di lasciare il piccolo all’interno di una macchina di lusso con la speranza che sia la ricca famiglia proprietaria del mezzo a crescere il bambino. Si pente quasi subito e prova a riprendersi il bambino, ma due malviventi rubano quell’auto di lusso e dopo la scoperta del fagotto col bimbo non si faranno scrupolo di gettarlo tra le macerie di un quartiere degradato, dove casualmente è di passaggio il vagabondo Charlot che, stranito dal rinvenimento, prima prova a sbarazzarsi del bimbo, poi, una volta rinvenuto tra le fasce che l’avvolgono un biglietto invocante perdono per il gesto di abbandono e implorante assistenza per il bimbo, si decide a trattenere con sé il neonato. Portandolo nel fatiscente e angusto sottotetto dove abita, lo accudisce con fantasioso amore, rimediando l’occorrente, allestendo un’amaca-culla, adibendo una vecchia caffettiera a biberon, una sedia sfondata a vasino per i bisogni, calandosi con amore nel ruolo di padre. Da qua in avanti parte una serie di peripezie, una specie di incontro di boxe tra la vita che prova a dividerli e quei due, il bambino e il vagabondo, che lottano per stare insieme. E per un lieto fine che non mancherà.

Questa è dunque la trama, ma di cosa parla il film? Della paternità per esempio, del fatto che le regole e le condizioni economiche per affrontarla siano importanti ma non decisive. La sfida della paternità sta nell’accettare di non capire nulla di quanto succede nel cuore di un uomo davanti a un bambino. Di come la sola presenza di quel bambino rappresenti la condizione sufficiente e ideale per essergli padre ed entrare con lui in un viaggio meraviglioso fra le miserie della vita e gli splendori del resisterle e guardarla negli occhi. In mezzo alla disperazione del non avere niente, un vagabondo è perfetto per proteggere un bambino ed essergli padre. La sicurezza non viene unicamente dal sistema che gli crei attorno ma anche dal mondo che insieme a lui gli costruisci dentro.

Ogni bambino è tuo figlio, sembra quasi intendere Chaplin e per farlo in modo credibile usa percorsi oscuri e assurdi. Sapete cosa fa Charlot appena s’imbatte nel fagottino che contiene il piccolo? Nell’ordine: tenta di mollarlo vicino un bidone dei rifiuti, di rifilarlo a una madre ignara e infine di gettarlo in un tombino. Per fortuna di Chaplin, gli ingranaggi del politically correct di cento anni fa erano meno imponenti di quelli attuali. L’ottusità e la catacombale assenza di humor (quindi di intelligenza) non venivano ancora scambiati per valori morali. Il monello non nega nulla rispetto alla crudeltà della condizione umana, semplicemente affianca a essa la vita. Se vivere è duro, la vita è un gesto naturale e luccicante. Mentre Chaplin lavorava attorno a uno dei suoi capolavori infatti, la vita stava facendo di quel suo stesso lavorare, un film tragicomico.

A ridosso della lavorazione de Il monello infatti, Chaplin perse il primo figlio (avuto da Mildred Harris). Una malformazione lasciò a quel bambino tre giorni di vita. Il loro matrimonio non resse e la lavorazione del film fu ultimata in maniera rocambolesca. Si narra di un Chaplin che, sotto causa di divorzio intentagli dalla moglie, si spostava coi negativi del film (assieme al fratello Sidney) di albergo in albergo, montando la pellicola in maniera surreale. Era come se la vita stessa stesse provando a sperimentare la commistione fra slapstick e tragedia sulle spalle di Charlie Chaplin.

Come spesso accade, quel che ne esce ci commuove e ci strappa un sorriso.

di