Quella nuova stagione

«Se, per una ragione di opportunità e col consenso dell’autorità della Chiesa, queste traduzioni saranno fatte in collaborazione con i fratelli separati, potranno essere usate da tutti i cristiani»: queste parole della costituzione dogmatica Dei Verbum sulla divina rivelazione hanno aperto una nuova stagione del rapporto tra la Parola di Dio e il cammino ecumenico perché hanno consentito ai cristiani di tradurre la Bibbia, scoprendo così, versetto dopo versetto, quanto le sacre Scritture costituiscono un patrimonio comune al quale attingere e nel quale immergersi per sostenere il cammino ecumenico, dopo che per secoli erano state lette e commentate per riaffermare divisioni e contrapposizioni. Nella Dei Verbum, al numero 22, si parla della necessità di tradurre le sacre Scritture per consentirne un «largo accesso» ai cristiani, secondo una tradizione «antichissima», che ha dato tanti frutti, tra i quali la costituzione del Vaticano ii ricorda la Volgata. Queste traduzioni nascevano dal desiderio di mettere a disposizione «di tutti in ogni tempo» la Bibbia, tanto che la Chiesa cattolica, riunita in concilio, si è posta il problema di come promuovere questa conoscenza nei tempi presenti, rilanciando la proposta per la quale si devono tradurre le sacre Scritture nella lingua madre. Si trattava di un’idea che, nata nell’ambito del movimento liturgico, si era poi affermata proprio nel Vaticano ii e nella sua prima recezione, pur tra mille distinguo, soprattutto da parte di coloro che temevano una “protestantizzazione” della Chiesa cattolica, come se la lettura della Bibbia non appartenesse anche alla tradizione viva della Chiesa di Roma. Per realizzare queste traduzioni in lingua materna, «appropriate e corrette, di preferenza a partire dai testi originali dei sacri libri», i padri conciliari invitavano a aprire collaborazioni ecumeniche in modo che le traduzioni potessero essere usate da tutti i cristiani.

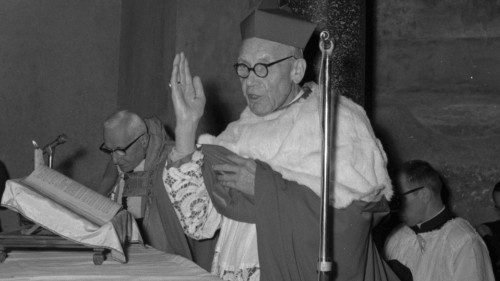

Ciò si trova nel capitolo 6 della Dei Verbum, dove viene affermata la centralità della Bibbia nella Chiesa, con il recupero di una pluralità di tradizioni che avevano animato la vita della Chiesa per secoli; in questo capitolo, sul quale il dibattito conciliare non fu particolarmente vivace, se non nel punto dove si parlava del ruolo della tradizione nella trasmissione della rivelazione, erano confluiti dei testi, redatti dal Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani, presieduto dal cardinale tedesco Augustin Bea, che aveva voluto porre all’attenzione dei padri conciliari, fin dalla fase preparatoria del Vaticano

Con l’esplicito riferimento alla necessità e all’opportunità di traduzioni interconfessionali della Bibbia si aprivano nuove prospettive per il cammino ecumenico, anche se, è bene ricordarlo, per alcuni le parole della Dei Verbum non costituivano certo una novità, dal momento che in diversi luoghi si erano già venute sviluppando delle collaborazioni, spesso legate a esigenze missionarie, per una traduzione in lingua materna della Bibbia che fosse condivisa da cristiani di confessioni diverse, i quali, senza dimenticare le divisioni, avevano deciso di procedere in questa direzione. Non mancavano anche i casi di fedeli che si riunivano intorno alla Parola di Dio per pregare per la causa dell’unità. Negli anni, che seguirono la conclusione del concilio Vaticano

Per promuovere e per armonizzare la traduzione interconfessionale delle Sscre Scritture nei diversi Paesi vennero redatti le «Direttive per la cooperazione interconfessionale nella traduzione della Bibbia», sottoscritti, nel 1968, dal Segretariato per l’unità dei cristiani e dalle Società bibliche, che, da oltre un secolo dalla loro fondazione nel 1804, erano impegnate nella traduzione della sacro testo in lingua madre proprio per favorire una diffusione della Parola di Dio. Le Società bibliche, nate e cresciute in ambito evangelico, con rari e circoscritti contributi di cattolici e ortodossi, si erano diffuse in tutto il mondo, producendo traduzioni, spesso parziali, talvolta limitate ai vangeli, che avevano consentito un’ampia circolazione della Parola di Dio, tanto più che tra gli scopi delle Società bibliche compariva anche l’impegno di mettere in vendita la traduzione a un prezzo economico così da favorirne l’acquisto anche dalle classi più umili. A questa esperienza, che è proseguita nel tempo, anche quando più forte è stata la presenza cattolica nelle Società bibliche, ha fatto riferimento anche Papa Francesco, quando, nell’udienza concessa alla delegazione dell’Alleanza biblica universale e della Società biblica in Italia, il 29 settembre 2014, ha raccontato dello “sconto” che lui stesso riceveva, da arcivescovo di Buenos Aires, quando comprava queste traduzioni che avevano, tra l’altro, il pregio di essere scritte in una lingua che la «gente capiva». Nella seconda edizione delle Direttive, nel 1987, trovarono spazio le esperienze maturate negli anni, in tanti contesti diversi, dove la traduzione interconfessionale aveva accompagnato il cammino ecumenico rafforzando la comune azione per l’annuncio della Parola di Dio, secondo quanto indicato dalla Dei Verbum, per la quale «nella parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita spirituale».

di