Una femminista

Christine de Pizan, una vita che parla alle donne di oggi

Nata a Venezia nel 1365, Christine fu accudita da un padre, attento alla sua educazione, che la sottrasse a qualsiasi forma di pregiudizio di genere: il patriarcato, nella famiglia Pizzano (cognome originale) era minimizzato da un modello paterno illuminato. Presenza di libri – Accessibilità – Possesso degli strumenti attraverso cui assimilarne le conoscenze. Questi tre parametri, che tutt’oggi non sono affatto scontati pure se riconosciuti, all’epoca erano scogli. Chilometri di scogliere a picco sul vuoto. Se Christine de Pizan viene considerata la prima donna a intraprendere una professione intellettuale, una delle antesignane del femminismo e la prima storica laica, è perché fu una delle donne – più uniche che rare – in condizione di potersi arrampicare su quella triade di possibilità.

L’ambiente istruito in cui Christine ebbe la fortuna di crescere, non poteva garantire, a prescindere, a nessuna donna la possibilità di evolvere la propria posizione. Il discrimine non era tanto nella cultura in sé, ma nella possibilità di accedervi, e, anche, nella personalità che si forma dentro a questi parametri di possibilità. Tommaso da Pizzano era medico e astrologo, la sua sensibilità sostenne le attitudini della figlia. La complicità tra padre e figlia fu l’ingrediente miracoloso che destinò la vita di Christine, che ebbe modo, prima ancora di studiare, di formare la propria individualità: selvatica, illuminata, indipendente.

L’indipendenza è uno degli aspetti cruciali della vita della Pizan, tale da spingerla a raccontare a se stessa cosa avrebbe potuto fare per appagare la propria individualità di donna, di lavoratrice e di cittadina; e fu la necessità di questa indipendenza a costruire, anno dopo anno, la sua figura di professionista autonoma.

Nel 1369, infatti, Tommaso si trasferì con tutta la famiglia alla corte del re di Francia Carlo

Christine, all’età di quindici anni, fu data in moglie a Étienne de Castel, notaio e segretario del re, nove anni più grande di lei. Per quanto fosse all’avanguardia, la famiglia de Pizan, secondo il costume, organizzò il matrimonio e Christine visse col marito per dieci anni. Fu un uomo che, però, amò moltissimo e questo aspetto, nella sua formazione, incise nella misura in cui l’amore – al pari di quello che l’aveva unita al padre – le insegnò il rispetto per se stessa.

Ebbero dei figli. Christine era donna, madre, moglie: nelle sue opere annota più volte quanto fosse doloroso rinunciare al tempo per leggere in quegli anni, ma, soprattutto, quanto fosse faticoso rinunciare al tempo da dedicare a se stessa. Una riflessione audace, per una donna di quei tempi, articolata e coraggiosa.

Quando il marito morì, Christine aveva venticinque anni. Si ritrovò all’improvviso sola, con una prole da sostenere.

Fu in quel momento, nel dolore, nella solitudine, che Christine attuò quella riflessione consapevole sulla propria situazione di individuo. Un processo che appartiene, moltissimo, all’atto creativo: quello di immergere dentro se stessi lo sguardo e cavarne fuori qualcosa di nuovo. Una creazione partorita dal proprio pensiero, che genera altro pensiero. Fu nella necessità – come spesso avviene – che Christine realizzò la propria trasformazione, grazie, però, a tutto il substrato emancipatorio su cui era già innestata la sua personalità.

Christine doveva badare alla propria famiglia superstite, doveva gestire i conti di un patrimonio benestante, che, però, era sempre stato curato dal marito. Fu in quel momento che la Pizan realizzò che le donne erano sempre tenute fuori dallo spazio gestionale dei conti familiari, dalle faccende burocratiche, da tutto ciò che esulava dai compiti domestici o di accudimento dei figli.

Christine aveva bisogno di tutti gli stipendi arretrati del marito dimenticati nelle tasche del sovrano, visto che era abitudine nobiliare rimandare i compensi per i propri dipendenti. Pizan possedeva l’autonomia e gli strumenti per portare avanti le proprie ragioni, imbastendo cause giudiziarie e lotte legali che durarono anni. In quell’arco di tempo costruì il proprio pensiero politico, acquisendo nozioni e il piglio di una stratega, e fu in quel periodo, nel riconoscimento della propria difficoltà, che Christine cominciò a imbastire la propria figura di intellettuale laica.

Christine racconta, in uno degli aneddoti personali che caratterizzano la sua opera, in che modo sia avvenuto tale riconoscimento. Appena rimase vedova fece un sogno in cui si trovava a bordo di una nave in preda a una terribile tempesta, sprovvista di comandante - probabilmente una figura che rappresentava il marito. Rimasta sola a governare la nave in tempesta, Christine invocò la Fortuna, che cominciò a palparla, e solo allora – mentre la Fortuna la toccava – Christine si accorse di non possedere più la fede nuziale, e di aver assunto nel corpo fattezze di uomo. Per superare la tempesta sarebbe stato necessario assumere l’aspetto di un maschio. Quando si svegliò, scrive Christine, si disse: «Mi sentii molto più leggera del solito». Che il sogno sia vero o inventato, non importa. Ma possiamo comprendere che da quel momento Christine capì che la sua postura avrebbe dovuto modificarsi per imporre, da donna, la propria voce. Il meccanismo è quello che appartiene alla maggior parte delle artiste e delle lavoratrici che, nel corso dei secoli, hanno dovuto imporre – e continuano a doverlo fare - la propria visione per sovrastarla a quella dell’universo maschile. Per fare un paragone, è indicativo ciò che pensa Agnese nel libro di Anna Banti Un grido lacerante del 1981: «No, lei non aveva reclamato altro che la parità della mente e la libertà del lavoro tra uomini e donne, ciò che tuttora, da anziana contestatrice, la tormentava».

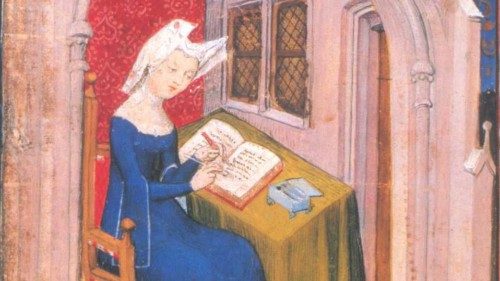

Da quel momento Christine comincerà a scrivere trattati legati alla politica e alla questione di genere che sfocerà nel celebre La città delle dame del 1405, che intendeva contraddire i luoghi comuni misogini sollevati soprattutto dal Roman de la Rose di Jean de Meung. Il vero processo emancipatorio, però, fu nei fatti. Più che nei libri, la forza imprenditoriale e professionale di Christine era dimostrata dalla sua stessa vita, una testimonianza esemplare: i suoi moltissimi libri erano riconosciuti e richiesti in tutte le corti d’Europa; lei stessa gestiva la bottega dove venivano ricopiati i testi; un luogo di lavoro per maestri calligrafi e disegnatori di miniature – per lo più donne professioniste.

Il suo ruolo di lavoratrice e intellettuale non aveva bisogno di essere raccontato perché era ampiamente dimostrato.

Dopo quindici anni di enorme successo, nel 1415 la Francia è sbaragliata ad Azincourt da Enrico

di Rossella Milone

L'autrice

L'autrice

Poesia

Poesia

Sono sola

Sono sola, e sola voglio rimanere.

Sono sola, mi ha lasciata il mio dolce amico;

sono sola, senza compagno né maestro,

sono sola, dolente e triste,

sono sola, a languire sofferente,

sono sola, smarrita come nessuna,

sono sola, rimasta senz’amico.

Sono sola, alla porta o alla finestra,

sono sola, nascosta in un angolo,

sono sola, mi nutro di lacrime,

sono sola, dolente o quieta,

sono sola, non c’è nulla di più triste,

sono sola, chiusa nella mia stanza,

sono sola, rimasta senz’amico

Sono sola, dovunque e ovunque io sia;

sono sola, che io vada o che rimanga,

sono sola, più d'ogni altra creatura della terra

sono sola, abbandonata da tutti,

sono sola, duramente umiliata,

sono sola, sovente tutta in lacrime,

sono sola, senza più amico.

Principi, iniziata è ora la mia pena:

sono sola, minacciata dal dolore,

sono sola, più nera del nero,

sono sola, senza più amico,

abbandonata.

La poesia di Christine de Pizan scritta dopo la morte del marito Etienne nel 1390, per una epidemia