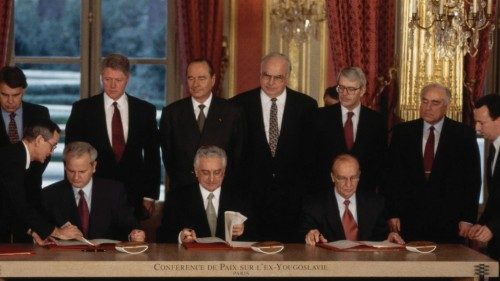

Una ferita ancora aperta. E continua a sanguinare. Sono passati venticinque anni dagli accordi di pace di Dayton — stipulati dalla Serbia, dalla Croazia e dalla Bosnia ed Erzegovina — ma alcune tessere di un mosaico che si vorrebbe completo e riconciliato sono ancora mancanti. Su questo scenario getta una luce potente il libro Dayton, 1995. La fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina, l’inizio del nuovo caos (Formigine, Infinito Edizioni, 2020, pagine 189, euro 14) a cura di Silvio Ziliotto e Luca Leone. Il prezioso volume raccoglie le valutazioni dei testimoni dell’epoca: diplomatici, giornalisti, scrittori, religiosi, giuristi. L’arco temporale investe le settimane che precedettero e seguirono il raggiungimento degli accordi.

«A venticinque anni di distanza — scrive Cristina Battocletti nella prefazione — si possono fare alcuni bilanci di un accordo assai perfettibile, ma necessario. Dopo una prima tentazione estremista, il radicalismo islamico ha lasciato la presa. La Costituzione crea difficoltà operative. Il ganglio più pericoloso è il ricatto del Parlamento, i cui esponenti non sempre sono espressione di alta politica. I migliori elementi della società se ne sono andati. Gli intellettuali rimasti sono esasperati».

Accordi necessari, ma perfettibili. Che cosa dunque è mancato per assorbire insidiose zone d’ombra? Nell’introduzione i curatori richiamano il giudizio del professore Stefano Bianchini in riferimento a uno dei principali nodi della crisi socio-politica-economica esplosa come conseguenza degli accordi di Dayton. «Non c’è alcun dubbio — afferma Bianchini — che la costruzione istituzionale prevista a Dayton sia inefficace sotto il profilo della funzionalità dello Stato. Per molti versi essa si ispira ai meccanismi garantisti in auge all’epoca della Jugoslavia, trasferendoli su un territorio molto più ristretto e accentuando le possibilità di veto reciproco delle parti. Questa situazione è il risultato di una mediazione internazionale guidata dagli Stati Uniti, ma dall’impianto sostanzialmente ottocentesco e, pertanto, inadeguato alle esigenze di pacificazione».

Dal canto loro i curatori esprimono il rammarico che gli accordi abbiano avuto l’effetto di “congelare” l’intero Paese, rendendo “granitica” la suddivisione cantonale e in due entità, che «periodicamente mina la sopravvivenza dello Stato» a causa, in particolare, delle «ripetute minacce secessionistiche della componente serbo-bosniaca e delle varie derive nazionaliste degli altri due gruppi etnici, utili a mantenere uno status quo spesso connivente e corrotto».

In quella temperie torreggiò la figura di Richard Holbrooke, assistente segretario di Stato per l’Europa e già ambasciatore in Germania. Un “negoziatore d’eccezione” lo definisce Francesco Bascone, già ambasciatore d’Italia in Serbia, chiamato a coronare con successo una missione impossibile. Cospicui furono i frutti derivanti dall’intenso lavoro di Holbrooke, ovvero una shuttle diplomacy tra le varie capitali. Lo stesso Holbrooke, agli inizi del 1995, in un articolo per «Foreign Affairs», aveva definito quanto stava accadendo in Bosnia come «il più grande fallimento della sicurezza collettiva in Occidente sin dagli anni Trenta».

La più vistosa “omissione” negli accordi di Dayton è rappresentata dall’organizzazione del sistema educativo, afferma Jovan Divjak, già generale e numero due dello Stato maggiore bosniaco. «In Bosnia ed Erzegovina — scrive — vigono ben dodici programmi educativi, uno in ciascuno dei dieci cantoni che costituiscono la Federazione, uno nella Repubblica Srpska, uno nel distretto di Brcko. I curricula, nella maggior parte dei casi, sono strutturati in modo che l’interpretazione della storia moderna si basi su fatti non scientifici e su miti». E aggiunge: «I bambini nella Republika Srpska stanno studiando la “guerra civile” e l’aggressione della Nato contro Belgrado e contro la Repubblica di Serbia, e non stanno imparando a riconoscere il genocidio perpetrato contro i bosniaci a Srebrenica». Si osserva quindi che nelle scuole della Federazione i bambini imparano che il Paese ha subito un’aggressione, che la guerra è stata di “difesa-liberazione” e che è stato perpetrato un genocidio. «Nessuno di questi programmi suggerisce la riconciliazione nel futuro prossimo» evidenzia Divjak.

In un’intervista dei curatori allo scrittore Silvio Ferrari, spicca una domanda che ha un ruolo nevralgico nel cercare di comprendere la situazione sul versante strettamente culturale. Ci si chiede se le letterature nazionali dell’ex Jugoslavia dopo Dayton hanno avuto risalto e si sono riposizionate o se tutto giace nell’«inerte noncuranza» dei consolati e delle varie ambasciate che sembrano non avere cura delle loro culture e letterature. Ferrari conferma con amarezza che l’«inerte noncuranza» è purtroppo il dato dominante, e lo scenario è desolante. «Il vuoto di attenzione verso le culture di questi Paesi — lamenta lo scrittore — è primariamente responsabilità di soggetti istituzionali e accademici».

Nel rievocare quell’epoca Jakob Finci, presidente della Comunità ebraica della Bosnia ed Erzegovina, dichiara che «Dayton non è un accordo perfetto» e che può essere «aggiustato». Bisogna dunque essere concordi sulla direzione da seguire, ma «non sarà facile». «Abbiamo capito — sottolinea — che Dayton è servito a fermare la guerra e ci è riuscito al cento per cento, però adesso sta a noi il compito di partire dalle sue fondamenta per costruire una pace duratura». Questo intento poggia su una solida consapevolezza. «Noi che siamo sopravvissuti alla guerra — afferma Finci — sappiamo che questa non è la soluzione e che nessun conflitto armato porterà a una soluzione duratura. È solo sulla pace che si può costruire il futuro».

di Gabriele Nicolò