Con Kim Ki-duk se ne va un talento incostante ma sempre capace di riservare lampi di genialità, e soprattutto un autore che non assomigliava a nessun altro.

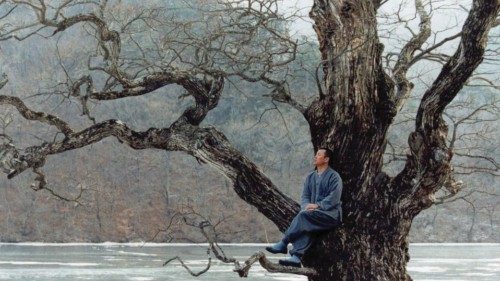

Il regista sudcoreano si impone all’attenzione della critica occidentale con Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera (2003), il racconto di un monaco buddista attraverso le stagioni della sua vita. In patria il regista viene accusato di banalizzare il misticismo orientale per farne una versione valida per l’esportazione internazionale. Il dubbio di un certo semplicismo nell’affrontare la dimensione filosofica e spirituale in effetti può sorgere. Come sarà evidente più avanti, tuttavia, il fulcro dell’arte di Kim non consiste tanto nell’afflato trascendente delle sue storie, che pure qua e là si avverte, quanto nella capacità di suggerire le magie dell’esistenza anche solo in un’ottica del tutto terrena.

Il suo stile impressionista, poggiato su un montaggio di straordinaria levità e su una messa in scena spartana, scabra, ad asciugare il futile attorno all’essenziale, sottolinea le misteriose corrispondenze del reale. Ma lo sguardo di Kim non è solo esistenziale, ma anche sociale e antropologico, ed è impietoso nel sanzionare la crudeltà insita nell’uomo. Su tutto, poi, il regista deposita una buona dose di ermetismo che può essere scambiato per furbizia. Ma lo spettatore che ha la pazienza di entrare in sintonia col suo punto di vista attonito, sempre pronto a stupirsi o a dolersi, non può che coglierne soprattutto gli aspetti al contrario più sinceri.

Con il successivo Ferro 3 (2004) il cinema di Kim raggiunge il perfetto equilibrio. In questa storia d’amore che sfida i confini dello spazio pure in un contesto per il resto del tutto realistico, la quasi totale assenza di dialoghi già testimonia la forza espressiva di una regia che ha la misteriosa determinazione di un sonnambulo. I retaggi dello spiritualismo orientale sono messi al servizio di una metafisica che è soprattutto cinematografica, e non a caso rievoca gli esempi di amour fou della Nouvelle Vague.

Ne La samaritana (2004) la purezza dello stile si fonde di nuovo perfettamente con il contenuto in un apologo sul male nel mondo. La speranza che si schiude nell’epilogo è affidata a rapporti familiari dapprima disfunzionali, e rappresentata attraverso una delle tipiche epifanie finali del cinema di Kim. Con L’arco (2005), storia di tre soli personaggi che si svolge tutta su una barca, di nuovo con pochissimi dialoghi, il regista conferma di saper condensare significati profondi in pochi gesti, e di saper esprimere simbolicamente il corso della vita umana. In Time (2006) quello che sembra un racconto morale dalle tinte quasi horror sull’abuso della chirurgia estetica diventa un lirico inno all’amore che va oltre il corpo, e insieme una metafora della perdita di identità indotta da un forte sentimento.

Dopo questo periodo prolifico e creativamente intenso, la filmografia è proseguita nel solco della stessa poetica ma con meno smalto, e per qualche anno la stella del regista è sembrata offuscarsi. Il ritorno alla ribalta era arrivato con la vittoria del Leone d’oro al festival di Venezia del 2012 grazie al film Pietà. Tuttavia, questa storia di redenzione del galoppino di un usuraio rientra in binari più prevedibili rispetto a quelli delle opere passate. Se prima il cinema di Kim sollevava domande, qui dà sin troppe risposte, ancorché poeticamente inappuntabili. L’ermetismo e la libertà narrativa sembrano aver lasciato improvvisamente spazio a una struttura drammaturgica più aridamente cartesiana. Malgrado ciò, il film riserva ancora preziosi momenti, e la capacità di Kim di esprimere la vertiginosa profondità dei rapporti umani a tratti torna a essere integra. Soprattutto, rimane intatto lo sprezzo per la composizione lambiccata delle inquadrature o di una fotografia invadente.

Come tutti i registi che hanno cieca fiducia nel cinema, Kim si affidava quasi esclusivamente al montaggio e all’azione per esprimere la propria visione del mondo, che raramente sul grande schermo riesce a essere altrettanto personale.

di Emilio Ranzato