Tanta voglia

Note a margine di «The Social Dilemma»

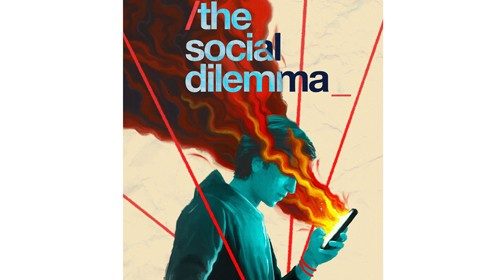

Ha colpito e allarmato lo sbarco su Netflix del documentario The Social Dilemma, soprattutto per la chiarezza con cui ha fatto emergere prepotentemente un dato di fatto che Marco Bracconi ha sintetizzato su queste pagine: «Non sono più i nostri “dati” a passare di mano in mano. Siamo noi. È il nostro dato esistenziale. Ciò che desideriamo, il modo in cui amiamo, quello in cui crediamo». L’allarme ha generato reazione emotiva, ma perlopiù si è risolto in un atto di accusa nei confronti dei potenti della rete, ormai in grado di assoggettare le menti di milioni di persone. Un punto di vista meno comune, ma non meno interessante, è quello espresso dalla giornalista Francesca Barra: «The Social Dilemma mi racconta cose che so. (…) Le racconta bene (...). Ma ha un grande difetto: solleva il singolo consumatore dalla propria responsabilità».

Appare condivisibile questo richiamo alla responsabilità del fruitore, che ne solleva subito un’altra, quella di chi educa. Da qui una domanda centrale: tra una facile demonizzazione e un certo fatalismo arrendevole («è una macchina che non si può fermare»), esiste, su questo terreno, uno spazio per il soggetto educante? È un livello, quest’ultimo, che chiama in causa (perché non dirlo in modo esplicito?) gli insegnanti e la scuola. E dunque, si può educare all’uso dei social? Quanto la scuola ha preso in carico questa responsabilità? Se lo ha fatto, per la verità, è accaduto quasi sempre per richiamare l’attenzione sui rischi: truffe, adescamenti, privacy, uso improprio delle immagini. Ma educare a un uso cosciente della rete e dei social può ridursi a questo? Non si deve forse anche considerare che i social sono apparsi (come è chiaro agli occhi chi li ha visti irrompere sulla scena ) prima che un pericolo, una meravigliosa opportunità? Opportunità per cosa? Per l’espressione pubblica di sé.

Non è lontano, infatti, il tempo in cui si doveva essere inseriti in circuiti di editoria e di potere, per potersi esprimere di fronte agli altri. Non è lontano, ma i nuovi nati non lo sanno. È in questa coscienza un decisivo passaggio di testimone che deve avvenire tra migranti digitali (quasi tutti gli insegnanti della scuola italiana lo sono) e i cosiddetti nativi, che di questa opportunità hanno potuto fruire con una scontatezza che ne ha svuotato il valore e il senso, come per tutte le cose di cui mai si è sentita la mancanza. Certo, in quel primo entusiasmo non è apparsa subito visibile quella declinazione narcisistica, istintiva e trascurata (anche sul piano linguistico) che poi è andata imponendosi negli ambienti della rete, né si poteva facilmente immaginare un tale potere di influenza a scopi commerciali, se non addirittura politici e culturali. Ma bisogna per forza rassegnarsi a questo uso istintivo, narcistico, aggressivo e spesso artefatto dei social, di cui la strumentalizzazione descritta dal documentario è conseguenza, non causa? Ecco il punto: quel potere pervasivo sulle menti, ben descritto da The Social Dilemma, non è forse direttamente proporzionale all’incultura e alla mancanza di una coscienza critica che permetta di vagliare i messaggi e gli stimoli fino a coglierne la potenziale capziosità? Ma cosa può significare, in concreto, educare a un uso cosciente?

C’è una parola bellissima che può entrare in questo spazio di educazione: è “cura”. Si può insegnare a un ragazzo l’idea della cura della propria bacheca social, come “luogo” in cui l’io è dato agli altri? Una responsabilità che richiami alla riflessione e alla critica su ciò che si pubblica non solo in termini di buona educazione o rispetto delle regole (per quello, del resto, sono ormai sufficienti gli stessi algoritmi dei social), ma si può comunicare a un ragazzo quanto sia grandiosa la possibilità di esprimere un pensiero non in modo immediato ma, appunto, mediato dalla scrittura; quanto sia importante l’opportunità di esprimersi con il giusto tempo di meditazione, quello che la scrittura offre prima di dover cliccare il tasto “Pubblica”? E magari insegnargli che è possibile offrire un’immagine di sé più corrispondente e profonda rispetto a quella che si riesce a comunicare solitamente. Perché, se è vero che per molti la tastiera è uno schermo dietro cui ci si nasconde per dare sfogo al peggio di sé, non può forse essere vero anche il contrario? Non può forse tirar fuori anche il meglio di sé, dare spazio a quanto di buono non si riesce ad esprimere, di persona, per tante ragioni: fretta, ansie da prestazione, complessi di inferiorità e altri timori? Quanti ragazzi sentono di avere dentro molto più di quello che riescono a tirare fuori? Educare ai social, perciò, può significare anche rieducare in una forma e in uno spazio nuovo il gusto per la scrittura — obiettivo dichiarato della scuola! — e il suo rapporto con l’immagine (pensando oggi alla preferenza giovanile per Instagram rispetto ai più “anziani” Facebook e Twitter.

C’è una possibilità di espressione sensata anche attraverso la modalità transitoria delle stories: non è un caso che si siano imposte in questa società liquida, in cui si preferisce il segno che scompare rispetto a quello che permane e richiama a una responsabilità, ma anche qui possono crearsi spazi di narrazione e creatività, come già mostrano alcuni positivi esempi, anche tra i giovani. E chissà che anche le stories, da transitorio esibizionismo, non possano diventare per molti lo spazio per l’ascolto di “storie buone”, come quelle richiamate da Papa Francesco nell’illuminante messaggio per la liv Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il primo modello, però, deve essere proprio chi educa. Il cuore di ogni esperienza educativa è l’incontro con un adulto/a che prenda sul serio, per sé, ciò che all’altro propone. C’è bisogno che questa tensione alla cura sia da lui/lei espressa e testimoniata. È una partita già persa? Forse sì, forse no, ma chi educa per passione non si arrende prima di averci provato.

di Giuseppe Suriano