Sean Connery, nato a Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso lo scorso 31 ottobre a Nassau, è stato un ottimo attore che ha avuto il torto di conoscere il successo durante una delle stagioni più fatue del grande schermo, ovvero il cinema di genere degli anni Sessanta. Un’epoca in cui quelli che erano stati i generi classici dell’intrattenimento hollywoodiano passarono sotto una pressa che ne svuotò la drammaturgia per farne una questione di pura estetica. Ne sono lampanti ma non esaustivi esempi le commedie con Doris Day e Rock Hudson, l’horror gotico italiano, lo spaghetti western e il poliziesco americano che ripescava le figure del vecchio hard boiled con un piglio fra l’iperrealista e l’archeologico.

Il genio, qua e là, non mancò, vedi Mario Bava o Sergio Leone, ma la sensazione che tutto, nell’ambito del cinema commerciale, era già stato detto, cominciò in quegli anni a serpeggiare senza che però si fosse ancora sviluppata completamente la capacità di decostruire e rielaborare tipica del vero postmoderno. All’occhio indulgente dello spettatore, che da critico cominciava a farsi passivo sotto i colpi aggressivi del piccolo schermo e più in generale della società dei consumi, si presentarono dunque simulacri decorativi del cinema di genere che fu.

I film di 007, che pure propongono un genere non ancora saturo, la spy-story, sono perfetti per inserirsi in questo contesto. Anche se si parla di spionaggio internazionale sulla scorta dei romanzi di Ian Fleming, che fra l’altro era stato una vera spia, le storie sono completamente slegate dalla realtà. Il personaggio principale ha l’eleganza inappuntabile, glamour ma anche un po’ retrò che ci si aspetta dalla figura di un manifesto pubblicitario, la frase con cui si presenta in ogni film — «il mio nome è Bond, James Bond», un brand, più che un nome di persona — corrisponde a uno slogan. Le sue complici femminili si susseguono anonime sullo schermo alla stregua di vallette televisive. I suoi nemici hanno un aspetto sopra le righe, quasi da pupazzi, non vogliono inserirsi sottilmente in chissà quale oscura dinamica geopolitica ma direttamente dominare il mondo, e l’agente al servizio di Sua Maestà li sconfiggerà servendosi di gingilli tecnologici simili a giocattoli. Caratteristiche, queste ultime due, che fra l’altro fanno dei film di Bond un’anticipazione della moda dei supereroi sullo schermo. La sequenza più suggestiva di ogni pellicola della serie, infine, sarà puntualmente rappresentata dai titoli di testa, veri e propri video-clip ante litteram.

Il motivo per cui Connery, attore vero di umili origini, con trascorsi teatrali e una gavetta fatta di tanti mestieri transitori, si sia ritrovato incastrato in questo meccanismo levigato e bidimensionale, sancendone fra l’altro il successo e la longevità con una presenza ribadita in ben sette film, rimane un mistero affascinante. Sicuramente a “tradirlo” è stato un aspetto al contempo aitante ed elegante, un sorriso enigmatico, tratti somatici più vicini a quelli di un latin lover che a quelli che possiamo immaginare su di un’algida spia anglosassone. In ogni caso, i film di 007 — di cui è giusto ricordare almeno il capostipite, Dr. No (Terence Young, 1962) e il più riuscito, Goldfinger (Guy Hamilton, 1964), per l’ottimo ritmo e le scenografie dalla rilevanza pop di Ken Adam — non sono certo i migliori della sua carriera. L’attore scozzese è riuscito infatti a sottrarre una parte importante della propria filmografia al monopolio bondiano.

Nel 1964 gira il suo film più bello, Marnie, l’ultimo capolavoro di Alfred Hitchcock, con una interpretazione che è sempre stata sottovalutata. Lui che nelle vesti di Bond ha incontri fugaci e senza remore con belle fanciulle qui è invece innamorato di una cleptomane che, a causa di un trauma, ha difficoltà a relazionarsi con gli uomini. Grazie a Bond è già un’icona che accentra su di sé tutta l’attenzione del pubblico, eppure per Sir Alfred sa mettersi al servizio di una storia dai mille andirivieni drammaturgici, lasciando alla coprotagonista femminile buona parte della scena. Una prova di grande intelligenza e sensibilità.

L’anno successivo, con The Hill, film di guerra sui generis, inaugura l’importante sodalizio con Sidney Lumet, che lo traghetterà definitivamente fuori dal territorio bondiano attraverso personaggi ben più contorti e persino sgradevoli. In The Anderson Tapes (1971) è un criminale paradossalmente spiato da un detective, in The Offence (1972) è un poliziotto che va ossessivamente a caccia di un pedofilo fino a trasformarsi in giustiziere. Ma un film bello e decisivo per Connery — benché sempre trascurato — è anche il crudo The Molly Maguires (Martin Ritt, 1970), in cui è a capo di un gruppo di minatori ribelli.

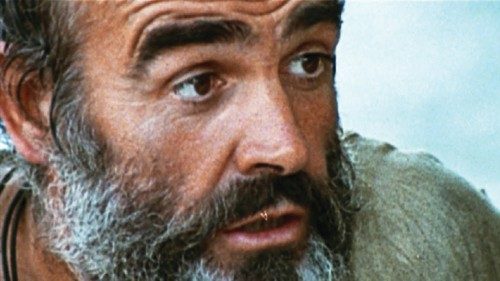

Con il nuovo decennio il cinema di genere torna a riprendere consistenza e a riacquistare presa sul mondo reale, e Connery si fa trovare pronto per personaggi ricchi di sfaccettature facendo con disinvoltura la spola fra Stati Uniti e Regno Unito. Per John Milius è un capo berbero in The Wind and the Lion (1975), per John Huston un sergente avventuriero in The Man Who Would Be King (1975), da Kipling. Con questi e con il precedente Zardoz (John Boorman, 1974), rilettura distopica de Il mago di Oz, Connery si presenta come personalità forte capace di impersonare personaggi titanici, eppure, subito dopo, veste con altrettanta credibilità i panni dimessi di un invecchiato Robin Hood in Robin and Marian (Richard Lester, 1976). Mentre per Fred Zinnemann è protagonista del dramma psicologico Five Days One Summer (1982).

Anche gli anni Ottanta si rivelano ricchi ed entusiasmanti. Highlander (Russell Mulcahy, 1986) è un film brutto ma dal grande successo, cui seguono The Name of the Rose (Jean-Jacques Annaud, 1986), da Eco, e The Untouchables (1987), sopravvalutato gangster movie di Brian De Palma che ha però il merito di far guadagnare a Connery un meritato Oscar. In Indiana Jones and the Last Crusade (Steven Spielberg, 1989) ruba spesso la scena a Harrison Ford.

Alle soglie degli anni Novanta, quindi, torna autorevolmente alla spy story con The Hunt for Red October (John McTiernan, 1990) e The Russia House (Fred Schepisi, 1990). L’ultimo bel ruolo, prima di un lungo ritiro dalle scene, è stato quello di uno scrittore ispirato alla figura di J.D. Salinger in Finding Forrester (Gus Van Sant, 2000).

di Emilio Ranzato