Il romanzo di Richard Roper affronta la dolorosa e crescente questione delle morti solitarie. E di ciò che le precede

Ogni giorno Andrew Smith affronta la morte. Dipendente del Comune di Londra, l’uomo ha il compito di rintracciare i parenti delle persone venute a mancare affinché contribuiscano al pagamento della cerimonia funebre o, per raggiungere lo stesso scopo, di verificare la situazione patrimoniale dei defunti. «Ma se il morto risulta nullatenente — spiega Andrew alla nuova collega Peggy — e non ci sono parenti o altre persone disposte a pagare, allora il municipio è obbligato dalla legge a farsene carico». La pratica è nota come «funerale di povertà». E a tutti i funerali di povertà Andrew, sebbene il suo contratto di lavoro non lo preveda, vuole partecipare perché, se non lo facesse, non vi presenzierebbe nessun altro: un segno di rispetto, di riconosciuta dignità o, più semplicemente, di empatia verso chi se ne va senza neanche un familiare, un amico, un conoscente accanto.

È questo il tema centrale di Qualcosa per cui vivere (Torino, Einaudi, 2020, traduzione di Manuela Francescon, pagine 352, euro 18,50), primo romanzo dell’editor britannico, cresciuto a Stratford-upon-Avon come Shakespeare, Richard Roper. Il testo, già tradotto in venti Paesi e opzionato per diventare una serie televisiva, affronta, dunque, con una prosa godibilissima e l’humour tipico dei contemporanei romanzieri inglesi (ricorda a tratti Nick Hornby), la questione, profonda e spinosa, delle morti solitarie — in costante aumento nel Regno Unito, tanto che a Londra «l’anno prima Andrew aveva organizzato venticinque funerali di povertà, un record» – e, soprattutto, di ciò che le precede.

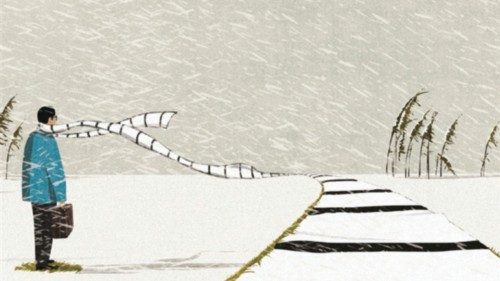

«Come aveva fatto John a ridursi a una tale condizione di miseria. Davvero non c’era nemmeno un nipote che gli mandasse una cartolina a Natale? Un amico d’infanzia, che gli telefonasse magari solo il giorno del compleanno?» è, per l’appunto, quanto il quarantaduenne Andrew si domanda nel corso delle sue ispezioni mortuarie, tentando di far interrogare lo stesso lettore, molto probabilmente colpevole, come tutti, di non prendere sul serio la crisi relazionale che attraversa le città, gli indifferenti e distratti luoghi del mondo. In questo romanzo, infatti, non torna in mente soltanto Antigone e il principio cardine di ciascuna civiltà sulla degna sepoltura, ma si sottolinea pure e principalmente la crescente sterilità dei rapporti umani. Come siamo diventati? Cosa ci è accaduto per non accorgerci più degli altri? In tal senso, Qualcosa per cui vivere può ritenersi una denuncia all’egoismo di un’umanità che non è attenta né ai morti né ai vivi («In alcuni casi ci sono dietro storie drammatiche, dolorose. Ma spesso si tratta di stupide liti per questioni di denaro, e più spesso ancora di semplice pigrizia»). Cade, non a caso, «su tutto l’universo (…), su tutti i vivi e su tutti i morti», per dirla come James Joyce, la metaforica e accomunante neve — il riposo eterno dinanzi alla generale insensibilità —, citata spesso da Richard Roper.

Così, quasi ogni capitolo ripercorre la storia di uomini e donne morti soli — cosa che non dovrebbe portare a credere che questi ultimi non fossero «delle persone a tutti gli effetti, che avevano vissuto e sofferto e amato» —, indicando anche possibili soluzioni per contrastare il “fenomeno” («Interveniamo sempre quando il danno è già fatto, capisci? Insomma, non sarebbe meglio fare qualcosa perché queste persone abbiano un po’ di compagnia, entrino magari in contatto con altri nella stessa situazione, invece di sprofondare sempre più nell’isolamento?»). E, al contempo, racconta il privato di Andrew, orfano dal pensiero magico, morto che cammina, amico soltanto di Ella Fitzgerald e di un gruppo virtuale, uomo trovatosi a «mentire di tanto in tanto sulla propria vita reale per celare la propria inadeguatezza» e che, solo con l’aiuto di Peggy, riesce a capire che non è mai troppo tardi per iniziare a vivere.

Nel romanzo — di cui si ha fortemente bisogno nell’anno del timore verso l’altro, dell’isolamento e dell’individualismo — i richiami al mondo intorno sono vari (la trama ricorda il film del 2013 Still Life; mentre i colleghi di lavoro di Andrew sembrano uscire da uno show di Ricky Gervais). Poi, se le riflessioni da compiere risultano tantissime, le emozioni — dalla commozione a, come si diceva, un’ironia che non è mai fuori luogo e rende la lettura più coinvolgente — sono altrettanto numerose. Il finale è luminoso. Perché, come il protagonista, tutti noi che leggiamo diventiamo consapevoli che i morti ci vegliano e ci indicano le cose che contano davvero.

Andrew Smith entra, quindi, a pieno titolo in quella ideale galleria di personaggi solitari e inadeguati — con lui c’è la guardiana del cimitero francese Violette Toussaint di Cambiare l’acqua ai fiori (Edizioni E/O, 2019), bestseller che parimenti riguarda i temi della solitudine e della morte — ai quali non si può non voler bene e che, dopo traumi, dolore e lutto, capiscono che l’amore salva sempre: prendersi cura degli altri equivale a prendersi cura di se stessi.

di Enrica Riera