Se chiedessi a qualcuno di cos’è fatta la musica, quasi certamente mi risponderebbe: di suoni. La risposta non sarebbe errata: il compositore, in effetti, usa i suoni per comporre come il pittore usa i colori per dipingere. Eppure, c’è una riposta a questa domanda che va più in profondità e che può spiegare perché la musica sia così misteriosamente affine all’esistenza dell’uomo.

La musica è fatta prima di tutto di tempo. Come l’uomo, d’altronde. Ogni brano musicale è, di per sé, un evento, racconta una storia sonora che ha un inizio, uno sviluppo ed una fine. La musica vive in una durata ben precisa, al cui interno avviene la storia di suoni che il compositore ha deciso di raccontare. La nostra vita non è distante da questa forma. Anche noi nasciamo, cresciamo e compiamo il nostro percorso di sviluppo fino a raggiungere il punto in cui la nostra storia incontra il momento della nostra fine mortale.

Per esistere, la musica ha la necessità di essere “eseguita”, essere messa in scena, interpretata. Ha bisogno di qualcuno che prenda lo spartito e faccia rivivere le note che il compositore ha scritto. Ogni volta che questo accade, prende vita una musica diversa. Le note scritte sono le medesime, ma le sfumature, i fraseggi, le dinamiche, escono rinnovate, come si trattasse di un brano nuovo. La musica non è tanto nello spartito che il compositore ha scritto, ma nelle dita di chiunque si prenda la cura di suonarlo una volta ancora.

Intorno alla fine del iv secolo, Agostino scrive le Confessioni, un libro prezioso in cui racconta la storia della sua conversione e della sua ricerca della Grazia Divina. Al suo interno, non a caso, molte sono le pagine dedicate a capire cosa sia il tempo, il che ci dice di quanto sia importante per lui rispondere a questa domanda. «Se nessuno me lo chiede, lo so; se cerco di spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so», riflette Agostino fin da subito, lasciando intendere come il concetto di tempo sia qualcosa di evidente, di cui ciascuno fa esperienza, eppure al tempo stesso di difficile spiegazione. Il passato essendo passato non c’è, così come il futuro, anch’esso non c’è, dovendo ancora arrivare. Eppure, li percepisco entrambi. Agostino si rende conto che la percezione del fluire del tempo, la comprensione del tempo come “durata”, avviene nella mente. E, non a caso, per spiegare questo fenomeno, utilizza un esempio musicale. Quando ascoltiamo un inno, il senso di questa musica è dato da una serie di note che si susseguono, una dopo l’altra. Quando ne sento una, l’altra non c’è già più e un’altra ne sta per arrivare. La musica ha senso solo nel tempo, dice Agostino, ma come facciamo a percepirne il fluire unitario, se viviamo solo nel presente? Questa consapevolezza, spiega, si fonda sulla memoria e sull’anticipazione. Sulla capacità, cioè, della nostra mente di vivere il presente, di richiamare le immagini del passato — memoria - , e di immaginare il futuro — anticipazione— . Il tempo, inteso come susseguirsi unitario di passato, presente e futuro, esiste solo nella nostra mente. Il tempo è la modalità che abbiamo di esistere.

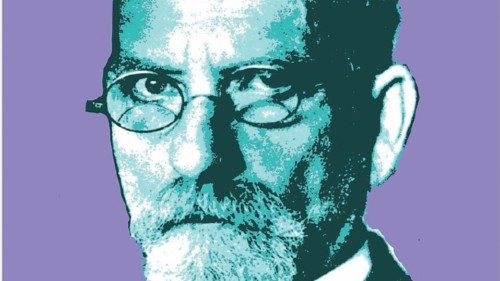

Circa 1500 anni più tardi, un altro grande pensatore utilizzerà la musica per spiegare come funziona la nostra percezione del tempo. Edmund Husserl, padre della fenomenologia, si pone gli stessi interrogativi di Agostino. Un melodia, sottolinea, è un insieme di note distese nel tempo che noi percepiamo come un’entità uniforme. Questo è possibile perché il suono appena prodotto viene conservato nella nostra “memoria viva”, attraverso un processo di ritenzione o ricordo primario. Ciò produce una sorta di “dilatazione del presente”. Al tempo stesso, ascoltando la melodia, attendiamo il suo proseguimento immediato, mettendo in moto un processo che Husserl definisce di protensione o attesa primaria. Queste capacità ci permettono di unire, e dare significato unitario, ai vari suoni che compongono un brano musicale ma, ancor di più, ci permettono di dare senso, di interpretare in maniera unitaria, lo scorrere del tempo della nostra vita.

Questo processo è alla base del nostro modo di ascoltare la musica e del fatto che una determinata musica ci piaccia o meno. Quando ascoltiamo un brano, in maniera naturale, creiamo in noi delle attese, cerchiamo cioè di immaginare come il brano si svilupperà, partendo dalla nostra esperienza in fatto di musica e dalle nostre conoscenze. Al compositore è affidato il compito di decidere quando soddisfare o meno queste attese, di creare cioè un giusto equilibrio tra il piacere che proviamo nel vedere soddisfatta un’attesa e la sorpresa che proviamo quando quello che ci aspettavamo viene disatteso. Il piacere che proviamo nell’ascolto della musica, nasce dalla naturale predisposizione che abbiamo nel predire i suoni che verranno. Per questo, la principale differenza tra le arti visive e la musica, è che quest’ultima ha bisogno di tempo per manifestare pienamente il suo potenziale.

Un altro aspetto straordinario è il rapporto che la musica ha con la nostra capacità di memorizzazione visiva. Alcuni esperimenti condotti in Italia dalla professoressa Proverbio hanno dimostrato come il ricordo di alcune immagini migliori se vengono osservate accompagnate da una musica struggente, in questo caso dalla sinfonia Patetica di Cajkovskij. La musica rende le immagini emotivamente più significative e, per questo, si imprimono con più efficacia nella nostra memoria. Chiunque abbia avuto modo di vedere un film con un’ottima colonna sonora ne ha certamente fatto esperienza.

La musica ci colpisce, ci trasforma, ci emoziona, ci sorprende perché è fatta di tempo, della stessa sostanza cioè, attraverso cui noi mettiamo in ordine il mondo attorno a noi e la nostra vita. Attraverso il suo particolare modo di esistere nel tempo, la musica ci seduce e ci conquista perché possiede, in sintesi, la forza e la fragilità che caratterizza il nostro stare al mondo, immersi in una durata che, prima o poi, conoscerà una fine.

di Cristian Carrara