LABORATORIO - DOPO LA PANDEMIA

Purché non ci sorprenda

Ciò che pesa troppo e trascina in basso che fa male come il dolore e brucia come uno schiaffo, può essere pietra o àncora.

L’emergenza dovuta alla pandemia ancora non si è risolta e tuttavia ha già lasciato un senso di sconfitta diffuso. La sconfitta di una generazione — sopravvissuta all’ultima grande guerra del secolo scorso — falcidiata dal virus. La sconfitta di una generazione apolide, quella dei giovani, che fatica a trovare un posto nella società.

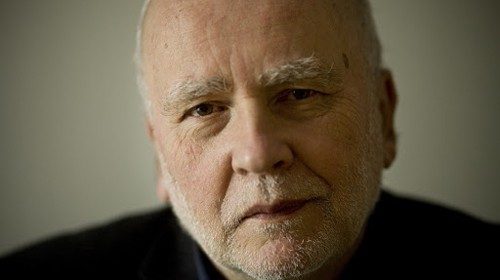

Ma è possibile vivere dopo la sconfitta? Fra i poeti che nella loro produzione letteraria più hanno affrontato le tematiche della vita come battaglia e della possibilità della sconfitta un posto importante lo ricopre Adam Zagajewski: polacco, ma nato a Leopoli nell’odierna Ucraina nel 1945.

A lungo ignorato in Italia — la sua raccolta di poesie Dalla vita degli oggetti, originariamente del 2002, è stata tradotta solo nel 2012 in italiano per i tipi di Adelphi. Vi è nello scrittore e poeta polacco la forte concezione della vita come concreta battaglia: l’esito non è scontato. La sconfitta è il risultato più probabile, anzi essa è il dato di partenza dell’esistenza. La vittoria, con le sue certezze, non è più raggiungibile. Sconfitta vuol dire scorrere inesorabile del tempo, caducità del presente. Vuol dire perdita di certezze: neanche gli intellettuali sono infallibili: i nostri saggi, le nostre guide sono tristi e folli, e forse sanno anche meno di noi, persone usuali. La sconfitta è sicuramente l’esperienza della morte, presente nei volti dei caduti delle guerre, degli amici morti, degli ebrei trucidati nei campi di sterminio.

Di fronte alla sconfitta il poeta oscilla, tituba, attratto ora dall’abisso del nichilismo, che lo trascina in basso verso l’annegamento, ora dalla speranza in una salvezza, un’àncora alla quale aggrapparsi, un fondamento sul quale ricostruire.

Zagajewski è un poeta in viaggio alla ricerca di una verità sul mondo e sull’uomo che tuttavia è irraggiungibile. Interlocutori privilegiati sono musicisti e pittori. Eppure, il bello, la musica non salvano: ho ascoltato la Passione secondo Matteo che tramuta in bellezza il dolore. Nei corridoi del metrò il dolore non si tramuta, solo perdura, senza tregua. Interlocutori sono però anche, e forse soprattutto, i filosofi: Schopenhauer (non c’è spazio in Zagajewski per l’alienazione: i morti fissano gli spensierati viventi con fredda ironia: Anche noi eravamo così. Proprio uguali), Kierkegaard e, soprattutto, Nietzsche, al quale chiede: se Dio non esiste che cosa sono le parole, da dove viene quella luce interiore? E da dove la gioia? Dove va il nulla? Dove abita il perdono? Perché i piccoli sogni svaniscono al mattino, e quelli grandi crescono?

Un’altra forza — allo stesso tempo propulsiva e impediente — opera nel poeta: la nostalgia. Per Zagajewski è una condizione naturale dell’uomo: abitiamo nella nostalgia. Nostalgia, certo, dell’infanzia — chi non vorrebbe essere un bambino per l’ultima volta! — nostalgia della patria, per lui che ha a lungo abitato in città straniere, ed è una nostalgia che annichilisce il poeta.

Esiste anche un altro tipo di nostalgia che anima le nostre vite, un sentimento quasi platonico, o, meglio, una agostiniana inquietudine del cuore, che solo dopo la morte si può dissolvere: non ci sarà più la nostalgia, perché raggiungerà se stessa, stupita per aver così a lungo cacciato la propria artica ombra. È la nostalgia di una perfezione perduta, di un desiderio di infinito che si scontra con l’esperienza della morte e della finitezza umana.

La morte dunque è il grande mistero: volti, speranze, attese che si perdono e la sensazione che nessuno ci aspetta lassù in cima.

Esistono però attimi epifanici, momenti di chiarezza nei quali si intravede una dimensione altra, una trascendenza. Sono attimi nei quali si fa l’esperienza degli altri, nei quali solo vi è salvezza, anche se la solitudine avesse sapore d’oppio. Sono attimi nei quali si intuisce che, fra i passanti, ognuno tiene in mano un pugno di infinito e che nella morte vivremo, solo diversamente, dissolti nella musica e le cose minime e dimenticate ritroveranno la loro dignità immortale. Attimi sufficienti per trascendere la nostra finitezza e generare in noi un senso di meraviglia: Signore Iddio, dacci un lungo inverno, una musica sommessa, labbra pazienti, e un po’ di orgoglio – prima che finisca il nostro tempo. Dacci la meraviglia e una fiamma, alta, chiara.

È dunque possibile vivere dopo la sconfitta? Sì! Anzi, è solo dopo la sconfitta che si può vivere realmente: le amicizie si fanno più profonde, l’amore solleva attento il capo. È la sconfitta che rende possibile entrare realmente in relazione con gli altri. È nella sconfitta, cioè nella sofferenza, che nascono le amicizie più forti. È solo dopo la sconfitta dalla quale, per una volta, siamo ora tutti accomunati che è possibile ricostruire, purché non ci sorprenda la vittoria.

di Francesco Macinanti