Incontro con don Stefano Sparapani, testimone di speranza nella periferia romana

La chiesa è gremita come a Natale o alla domenica delle Palme. La voce s’è sparsa rapida nel quartiere, che è un po’ un paesotto, dove le parole passano veloci: la messa questa domenica la celebra il nuovo parroco. E lui alla predica si presenta così ai nuovi parrocchiani: «Cari fratelli e sorelle so’ proprio contento di stare qui con voi. Perché c’avete tutti belle facce simpatiche ma soprattutto perché m’hanno promosso. Me so’ fatto 19 anni a Corviale, e mo’ m’hanno promosso a San Basilio». E giù una risata sonora che è già segno di una compiaciuta accoglienza, in un posto dove la diffidenza per chi viene da fuori “de Sanba’” la fa da padrona. Per chi legge non essendo di Roma, Corviale e San Basilio sono due quartieri della periferia estrema della capitale, non proprio dei salotti, di cui in genere ci si ricorda solo quando si leggono le pagine della cronaca.

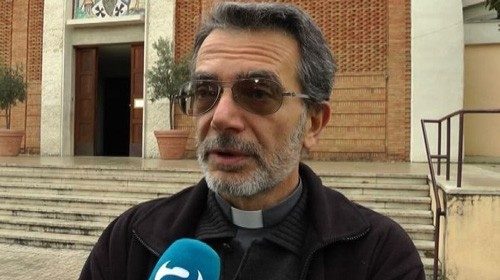

San Basilio è una specie di paese isolato tra la Tiburtina e la Nomentana con un po’ più di ventimila abitanti, nato dall’edilizia popolare degli anni trenta e quaranta, e poi allargatosi con le immigrazioni verso la capitale dopo la guerra. E lui è don Stefano Sparapani, sacerdote romano. Sessantaquattro anni, ma ne dimostra dieci di meno, piccolo, dinamico con una socievolezza spontanea che disarma anche il più diffidente. Parla con un forte accento romanesco, che diventa ancora più divertente quando tenta di mimetizzarlo nel tono più formale delle prediche. «Mo’ perché parlo così non devi fa’ confusione: io non sono un prete di strada, piuttosto mi piace di più definirmi un prete “in strada”». E in effetti per strada lo conoscono tutti, e lui conosce tutti. Una bambina che gioca nel piccolo parco di fronte alla chiesa lo guarda incuriosita dalla camicia nera e il colletto e chiede alla nonna: «Ma chi è quello?». E la nonna: «È un prete. È quello che qui rispettano tutti». Il rispetto, concetto importante nella vita di borgata. Ma che si conquista spesso per vie non altrettanto nobili. «Sì, San Basilio ha un’alta concentrazione di illegalità. C’è tanta gente per bene, ma c’è anche molta malavita. C’è sempre stata una buona dose di marginalità, ma la situazione è esplosa con la droga. Sono i vecchi del quartiere a raccontarlo». Secondo le istituzioni, San Basilio è una delle piazze dello spaccio più grandi d’Italia. «Ma soffro tanto quando penso ai tanti miei parrocchiani, gente buona e onesta che deve caricarsi di questo marchio “vengo da San Basilio”. Il rispetto me lo sono conquistato semplicemente non giudicando le persone. Entro nelle case di tutti, non chiedo una patente di santità. Condanno il peccato, non giudico il peccatore. E poi — prosegue don Stefano — se proprio dovessi giudicare, comincerei dall’alto, da chi in tanti anni e da ogni parte politica ha fatto poco o nulla per questa gente. Se tieni la gente nel disagio e nella marginalità non puoi poi venire a fare il moralista quando i frutti del disagio sono soprusi, furti, violenza. Per esempio la gestione delle case popolari è un disastro».

Racconta il vescovo ausiliare, monsignor Guerino Di Tora: «Una sera sono stato a trovare don Stefano in parrocchia e mi ha proposto di conoscere il quartiere in un giro in macchina. Rimasi a bocca aperta: conosceva tutti e tutto. Ma anche negli angoli più difficili tutti lo salutavano con rispetto ed affetto». Spiega don Stefano: «Vedi, io non mi sento mandato a San Basilio. Io mi sento di San Basilio. C’è pure scritto nella carta d’identità, residente a San Basilio. A Sanba’, come si dice qua. Voglio dire, se non ti senti dentro l’ovile, come se qui ci fossi nato e sempre vissuto, non potrai mai essere il pastore delle pecore. Io sono di San Basilio». In realtà don Stefano viene da ben altro quadrante della città, il quartiere Prati dove è cresciuto. «Non ero affatto “uno de chiesa”, finito il liceo mi ero messo ad aiutare mio padre, un po’ malandato, nella sua attività. I miei fratelli si erano lasciati travolgere dalle velleità rivoluzionarie degli anni settanta. Che poi alla fine l’unico che una rivoluzione l’ha fatta davvero so’ io. Nel poco tempo libero che mi rimaneva dal lavoro frequentavo una comitiva di amici. Con loro condividevo la passione per la montagna e le rampicate, una passione che mi ha accompagnato tutta la vita. Alcuni di loro frequentavano una comunità di preghiera, ma a me la cosa non tangeva. Rimanevo sulla porta della fede. Poi, ricordo, avevo ormai 27 anni, mi coinvolsero in un ritiro spirituale e in quell’occasione tornai a confessarmi e a fare la comunione. Pian piano qualcosa cominciava a smuoversi, varcavo la soglia della porta. Da allora in poi fu un crescendo. Cominciai a fare volontariato presso la comunità di recupero di don Picchi. E mi introdussi con l’aiuto di sapienti padri gesuiti alla pratica del discernimento. Che mi fece capire che qualcosa, anzi Qualcuno mi chiamava. Credo che la mia vocazione sia la prova provata della “oggettività” delle vocazioni. Tu puoi solo decidere se ascoltarla e accoglierla, ma la vocazione viene da fuori, non è una scelta ma una risposta. L’iniziativa viene sempre da Dio».

E sono parole che meritano considerazione visto che don Stefano è un esperto di vocazioni: siamo già al quarto giovane affidatogli che sta per diventare prete dopo don Michele Filippi, viceparroco e professore alla Lateranense, don Giorgio Gabrielli che è stato vicedirettore della Caritas romana, don Francesco Pelusi che è suo viceparroco a San Basilio, e ora il giovane Luca Santacroce, di 25 anni, che sta completando il suo percorso al Seminario maggiore. Ed è proprio lui a raccontarci: «Don Stefano non è solo l’ispiratore della mia vocazione, è come uno di famiglia, mi conosce da quando sono nato, è come uno zio. Ma, caso mio a parte, devo dire che ha una capacità straordinaria di attrazione con i giovani. Riesce a sintonizzarsi con loro entrando nel profondo dell’animo. Ma soprattutto condividendo. Condividendo percorsi in montagna, scampagnate, vacanze e pellegrinaggi. Lo scorso anno ne ha portati trenta di loro a scoprire, molto spartanamente, la terra di Gesù». La cosa più bella di queste vocazioni, aggiunge don Michele Filippi, «è che noi quattro siamo tutti diversi l’uno dall’altro, e diversi da don Stefano. Voglio dire che è stato molto bravo a suscitare una vocazione nella libertà che è stata poi interpretata ciascuno a modo suo»

Insomma, continua a raccontarsi don Sparapani, «il discernimento mi portò ad accogliere la mia vocazione a diventare prete. Onestamente era la cosa più lontana da quanto avessi fino ad allora prospettato per la mia vita. Nun ce capivo niente. Mi dissero: “Sarebbe bene che tu entrassi al Capranica” e io capii che me dovevo sposta’ in provincia di Viterbo, non nel collegio accanto al Pantheon!», sottolinea con una gran risata. «In realtà alla fine feci buona parte del seminario da aggregato, non potevo lasciare mio padre ammalato da solo: correvo tutto il giorno in bicicletta, tra casa, lavoro, seminario e università. Poi nel 1991 venni ordinato prete nella mia parrocchia di Santa Lucia, al Trionfale, e assegnato a quella di Corviale dove sono rimasto per ben 19 anni, un’esperienza bellissima che ancora porto nel cuore, insieme a tanti amici».

La conversazione si sposta dentro il teatro della parrocchia, dove un signore dal viso buono, Gianni, sta imbustando i 135 pacchi di generi alimentari che ogni giorno, in questo tempo di pandemia, vengono distribuiti dalla parrocchia. «Mai viste tante richieste di aiuto da quando faccio il parroco. Tanta gente ha perso il lavoro. Che qui spesso era già precario. Cerchiamo di aiutare tutti. Ci da una mano monsignor Krajewski, se no da soli non ce la faremmo mai. Qui a San Basilio, la situazione è molto diversa da Corviale. È più dura. C’è un rischio che mi attanaglia ogni giorno e contro cui lotto. Cioè che la parrocchia finisca col diventare il fortino assediato dei “buoni” del quartiere. Il pericolo dell’autoreferenzialità, che non è solo di noi preti. È difficile essere comunità in un posto dove la prima regola di sopravvivenza è la diffidenza reciproca. Per essere “Chiesa in uscita” bisogna vincere tante resistenze. Qui tutti si conoscono, ma poi in effetti pochi entrano in relazione».

Un’umanità istintiva e contraddittoria, che passa in un giorno dall’abbraccio alla coltellata. Un’umanità che chiede innanzitutto di essere ascoltata. «E questa sensibilità all’ascolto è la caratteristica principale di don Stefano — racconta Mauro Della Giulia un suo affezionato parrocchiano — e con lui puoi sempre aprirti, una spalla su cui sfogare le tue preoccupazioni. Anche se sei uno che in chiesa non ci mette mai piede. Ti ascolta con attenzione, magari non ti dà subito una risposta; rimane pensieroso a mostrare che è veramente interessato a te, a cosa gli dici. Mi colpisce la sua attenzione al singolo, chiunque esso sia. E poi è un piacere ascoltarlo la domenica quando predica». In tanti in effetti ricordano questa o quella predica, tutte con la cifra del linguaggio “nostro de borgata”’. Come in una domenica delle Palme con la chiesa stracolma, ricorda Luca: «Se venite così in tanti pe pijà le palme, sapete mo che famo? Me ‘nvento pure a domenica della cicoriella e quella dei carciofi!». Non è — come si direbbe in romanesco — uno stile “piacione”, è la naturalezza di un uomo vero, che parla in verità anche nello stile. «Ma non ho alcun merito, non sono io ad essere vero, è la Parola che abita in me ad essere vera. La Parola è vera e parla a te. Tu devi solo essere disponibile ad accoglierla, rinunciando a quelle maschere fittizie che ci costruiamo. Per piacere agli uomini, quando dovremmo solo piacere a Dio. Perché Papa Francesco piace così tanto a queste mie latitudini? Perché la gente gli riconosce di essere uno “vero”, uno che crede e ama il Vangelo. Io mi nutro della Parola e cerco di ritrasmetterla: la mia vita è tutta qua. Niente di straordinario».

Il viceparroco gli fa segno di salire perché il pranzo è quasi pronto. «Per me vivere in fraternità con gli altri preti è fondamentale per un buon equilibrio sia spirituale che psicologico. Noi mangiamo sempre insieme, così come insieme preghiamo, insieme ci sosteniamo. E almeno una volta a settimana invitiamo a cena qualche famiglia della parrocchia. Succede spesso che i preti siano ospiti delle famiglie, io preferisco invece che loro siano ospiti nostri: questa è la casa aperta di tutta la comunità». E concludendo la chiacchierata prima di salutarci: «Io non vengo dalla sagrestia, sono sempre stato nel mondo, dove cerco di portare un po’ di luce a quelli che la luce non la vedono mai, e perciò disperano. Io stesso la cerco sempre quella luce, perché capita a tutti ogni tanto di vedere buio. Però già cercarla mi dà gioia, mi conferma — perché me lo domando ogni giorno — che la strada che ho scelto è quella giusta. Che poi la mia sia ‘na faccia bella della Chiesa ce lo dici tu: c’ho er terore de che santino mo’ magari me scrivi. Nun me fa scherzi...». No, don Stefano, sono in tanti a vederla bella quella faccia, e quel sorriso da cui ritrovano ristoro e pace.

di Roberto Cetera