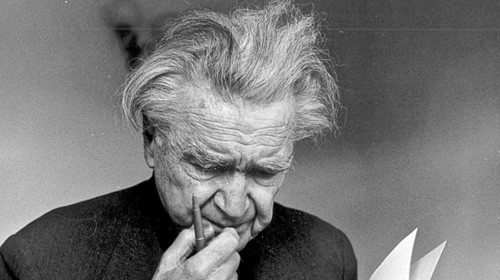

Si rammaricava di non aver avuto modo di approfondire la conoscenza di Giacomo Leopardi il filosofo e saggista rumeno Emil Cioran (di cui il 20 giugno ricorrono i 25 anni dalla morte) ma, al contempo, amava ripetere di riconoscere nel poeta di Recanati «un fratello d’elezione». Le reciproche affinità elettive si specchiavano in un pessimismo cosmico, frutto amaro della decadenza della cultura occidentale e dei suoi valori fondanti. Ma mentre in Leopardi facevano comunque breccia un soffio di progressismo, un fremito di volontà, quale espressione dell’indomito desiderio di ghermire una luce pur in un contesto di tenebre, in Cioran l’afflizione sembra non conoscere l’anelito al riscatto: in lui il nichilismo è radicale, sebbene a tratti levigato da un’ironia tonificante, per quanto caustica. Vicino al pensiero esistenzialista, gradualmente se ne distaccò, non sentendo congeniale l’impegno politico attivo promosso dai massimi esponenti del movimento, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus. Abbracciò invece, con sempre maggiore slancio, la filosofia dell’assurdo propugnata dall’amico e connazionale Eugène Ionesco, che bandisce ogni tentativo logico di spiegare la realtà optando per una dimensione surreale dove a dominare sono il non-senso e l’irrazionale.

Sul pessimismo di Cioran esercitarono una rilevante influenza Nietzsche, Schopenhauer e Heidegger, i cui dettami egli comunque rielaborò in funzione di un’orgogliosa definizione della propria peculiare identità quale uomo di pensiero chiuso nel suo io, che «ascolta tutti ma poi decide da solo». Un io che già da giovane si professava agnostico, tanto da forgiare l’assioma «l’inconvenienza dell’esistenza». Nel 1973 tale assioma assume la forma di un saggio intitolato L’inconveniente di essere nati in cui mette a fuoco la visione tragica dell’esistenza. In un passo dell’opera, assai eloquente, afferma: «Tutto è dolore. Non mi perdono di essere nato. È come se, insinuandomi in questo mondo, avessi profanato un mistero, tradito un qualche impegno solenne, commesso una colpa di inaudita gravità». Quando tale pensiero sembra inesorabilmente sprofondare in un vuoto incolmabile, Cioran gli imprime una sorta di sterzata, perché accanto alla sofferenza che si lega al «dover esistere» egli pone il godimento, di per sé paradossale, delle travagliate esperienze che la vita ammannisce. Scrive il filosofo: «Mi capita però di essere meno perentorio. Nascere non mi appare allora una calamità che sarei inconsolabile di non aver conosciuto». E mentre così valorizza, in un certo senso, le traversie della vita, egli sente anche il fascino del nulla, dell’abisso originario. «Nessuna differenza — dichiara — tra l’essere e il non-essere se si percepiscono con pari intensità. Ci fu un tempo in cui il tempo non era ancora. Il rifugio della nascita non è altro che la nostalgia di quel tempo anteriore al tempo».

Il paradosso informa e pervade il pensiero di Cioran. Spiazzante è la lettura che egli offre del suicidio, inteso non come estrema espressione della disperazione, ma, al contrario, quale strumento che consente la vita. Ciò è possibile nella misura in cui l’esistenza è percepita come lacerante costrizione cui non ci si può sottrarre. In tale ottica il suicidio rappresenta il carattere pieno e compiuto della libertà esercitabile dall’uomo che, nell’impotenza vitale, ha comunque in ogni momento l’onnipotenza della cessazione del tutto. L’uomo, in ultima analisi, può sostenere il peso della vita solo nella misura in cui sa di potersi dare la morte. Ne Il funesto demiurgo (1969) scrive: «Ricordo un’occasione in cui per tre ore ho passeggiato nel Lussemburgo con un ingegnere che voleva suicidarsi. Alla fine l’ho convinto a non farlo. Gli ho detto che l’importante era aver concepito l’idea, sapersi libero. Credo che l’idea del suicidio sia l’unica cosa che rende sopportabile la vita, ma bisogna saperla sfruttare, non affrettarsi a tirare le conseguenze».

C’è un passaggio ne Il funesto demiurgo che potrebbe essere assunto a manifesto del suo pensiero. «Non c’è nulla — scrive Cioran — che giustifichi il fatto di vivere. Dopo essersi spinti al limite di se stessi, si possono ancora invocare argomenti, cause, effetti, considerazioni morali? Certamente no. Per vivere restano allora ragioni destituite di fondamento. Al culmine della disperazione, solo la passione dell’assurdo può rischiarare di una luce demoniaca il caos». Quindi aggiunge: «Quando tutti gli ideali correnti — di ordine morale, religioso, sociale — non sanno più imprimere alla vita una direzione né trovarvi una finalità, come salvarla ancora dal nulla? Vi si può riuscire solo aggrappandosi all’assurdo, all’inutilità assoluta, a qualcosa, cioè, che non ha alcuna consistenza, ma la cui finzione può creare un’illusione di vita».

Il pessimismo, cifra d’eccellenza della narrativa di Cioran, non poteva non caratterizzare anche i suoi ben noti aforismi: pure essi potrebbero essere letti come espressione paradigmatica del suo pensiero. «Soffrire — scrive — è il solo modo d’acquisire la sensazione d’esistere». Per poi rincarare la dose: «Un tempo, davanti a un morto, mi chiedevo, “A che gli è servito nascere?”. Ora mi faccio l stessa domanda davanti a ogni vivo».

Eppure, in questo implacabile nichilismo, che sembra occludere qualsivoglia spiraglio di luce, è dato di scorgere una scintilla, come fosse un naturale istinto alla sopravvivenza. «Esistere — sentenzia Cioran — è una tentazione che non dispero di far mia».

di Gabriele Nicolò