Il primo «Dantedì» della storia, la prima giornata dedicata in Italia all’autore della Commedia, il 25 marzo scorso, è stata interamente digitale, ma, paradossalmente, il lockdown ne ha dilatato moltissimo le dimensioni: sono diventati virali i video di studiosi, ricercatori, studenti, semplici appassionati che ci hanno raggiunto nella selva di reclusione e di angoscia delle nostre case. In Italia, ma non solo; nel mondo esce un saggio al giorno sul poeta fiorentino, i suoi versi vengono letti, tradotti, recitati, postati, condivisi. Dopo secoli, hanno una vitalità inesauribile. Abbiamo chiesto a Claudia Di Fonzo, che insegna Diritto e letteratura all’università di Trento, dantista per formazione e vocazione, di aiutarci a navigare nel mare magnum della sterminata bibliografia su Dante per cercare di capire le ragioni della sua misteriosa, perenne giovinezza.

Pupi Avati girerà un film sull’autore della Commedia divina per antonomasia; che cosa evitare e che cosa valorizzare, descrivendo per immagini le tre Cantiche, secondo lei?

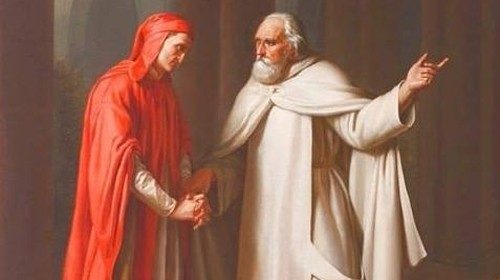

Ho letto che vuole partire da Boccaccio. La trovo un’ottima idea. Io anzi partirei dallo Zibaldone Laurenziano XXIX 8, autografo — per la parte che qui interessa — del Boccaccio, nel quale è trascritta un’epistola inviata a Uguccione della Faggiuola da un tal frate Ilaro, monaco del convento di Santa Croce del Corvo. Per immaginare l’incontro tra frate Ilaro e Dante ricorrerei al dipinto di Luigi Rizzo (1851) conservato alla Reggia di Caserta.

Da dove partire per leggere “davvero” Dante, senza accontentarsi di scorciatoie facili che rischiano di banalizzare la sua opera?

Bisogna ripartire dall’intelligenza del cuore, quella che muove le domande profonde e chiede risposte profonde. Bisogna partire dal desiderio di comprendere a fondo il significato delle parole come codice e come simbolo di altre realtà: quelle che giungono dagli abissi del cuore dell’uomo e che cercano di sconfinare nell’infinito. Bisogna imparare a cambiare pelle come gli animali. Solo un desiderio profondo di conoscenza può incamminarsi con frutto sul sentiero della poesia.

«Paragonare Dante a qualsiasi altro poeta è quasi una bestemmia» diceva Borges. Quando è nato in lei il desiderio di studiarlo?

La passione per Dante è nata dal desiderio di attribuire un significato alle cose e alla vita. La letteratura è una chiave per conoscere e interpretare il mondo. Non dico che amassi Dante più della fisica o della chimica perché mentirei: mi interessavano le interpretazioni del mondo e ancora di più della natura umana. Ma Dante aveva una marcia in più rispetto a molti altri interpreti, forse perché ha avuto l’ardire di usare la poesia come una scala sospesa tra il tempo e l’eterno, o forse perché nella sua poesia tutto ha un senso e un ordine, anche quando si tratta di affrontare il male, il dolore e la morte.

Il lavoro d’archivio è spesso negletto per l’investimento di tempo che comporta, ma è l’unica possibilità concreta per approfondire il dialogo a distanza con gli studiosi del passato. Nel suo caso è scattato un feeling speciale con Pio Rajna, al punto di scoprire delle carte inedite.

Ho iniziato giovanissima a occuparmi di Rajna semplicemente perché mi fu proposto di farlo. Francesco Mazzoni, per il quale Contini aveva istituito la cattedra di Filologia dantesca, aveva offerto quel lavoro a molti altri studenti, ma a nessuno piacque occuparsene. Io mi feci avanti e allora, tra i suoi colleghi, ci fu chi mi scoraggiò con tutti i mezzi e chi fu un prezioso collaboratore. La Materia e la Forma della Divina Commedia, questo è il titolo del ciclo di lezioni di cui avrei dovuto occuparmi. Si trattava del primo corso di Filologia romanza che Rajna tenne presso l’Accademia Scientifico Letteraria di Milano nell’anno accademico 1873-74. Ho lavorato per due anni nella saletta dei manoscritti della Biblioteca Marucelliana; eravamo spesso in due: io e Carlo Del Bravo, docente di Storia dell’arte moderna, la cui compagnia, discreta e autorevole, mi aiutava a restare concentrata. Un giorno, spulciando tra i cataloghi disponibili in sala di consultazione, ebbi la ventura di individuare un gruppo di lettere di Alessandro D’Ancona che combinate con un altro gruppo di lettere di Pio Rajna formavano un carteggio utile a ricostruire le vicende degli anni 1873-74. Fu allora che, con disappunto di Mazzoni, compresi perché quel primo e importante lavoro di Rajna non fu mai pubblicato. Un giorno il giovane Rajna ricevette una lettera dal maestro Alessandro D’Ancona nella quale il maestro si scusava con l’allievo del fatto che, essendogli «capitato il diavolo tra i piedi» e avendolo richiesto di fare una conferenza, preso dalla necessità e non avendo altra idea, egli avesse deciso di parlare dei precursori di Dante, e cioè proprio di quel di cui si stava occupando Rajna nelle sue lezioni e di cui egli aveva lungamente discorso con il maestro, come risulta dal carteggio. D’Ancona aveva certamente fornito a Rajna una serie di indicazioni bibliografiche ma Rajna, dal canto suo, aveva puntualmente descritto l’evoluzione del suo lavoro illustrandone di volta in volta le tappe. Alla lettera nella quale il maestro annuncia all’allievo la sua intenzione, Rajna risponde dichiarando che in verità da quelle lezioni egli avrebbe voluto ricavarne un libro. Il maestro replica a sua volta assicurandolo circa il fatto che la sua conferenza non avrebbe vanificato il suo progetto. Vero è che la corrispondenza si dirada e che quelle paginette pionieristiche videro la luce solo quando mi fu affidato il compito di farne una edizione criticamente condotta: un episodio paradigmatico e in certo modo profetico.

A Firenze ha avuto come direttore della ricerca un medievista del calibro di Peter Dronke, da poco scomparso; come è nato il suo libro su Dante e la tradizione giuridica del suo tempo?

Per uno studioso del Medioevo la divisione del sapere in comparti separati è inconcepibile. Dante non ha mai concepito la letteratura come un mondo a sé stante, ma piuttosto come la possibilità di conoscere il mondo circostante. La filosofia e la teologia sono tra le discipline che maggiormente concorrono nella realizzazione di un’opera d’arte come la Commedia. Tutte le altre vi concorrono nella misura in cui l’autore è stato capace di approfondirle e conoscerne i principi: questo vale per il diritto, per l’astrologia e per la medicina. Ho iniziato a occuparmi di Diritto medievale ai tempi in cui lavoravo all’Ottimo commento. Quindi, grazie a un assegno di ricerca dell’università di Teramo mi dedicai alla Monarchia di Dante, e passando per l’Istituto di Scienze Umane di Firenze dove mi sono occupata di «Dante e il diritto» sono approdata a Trento. Nel suo Florilegio e dizionario dantesco stampato a Napoli nel 1855, Mauro Granata, parendogli «putire di plagio ripetere quello che d’altri per innanzi e a ribocco n’è stato scritto», osserva come questi commenti trasmettono a loro volta una tradizione di interpretazione che assume una qualche autorevolezza pur nello svariare delle interpretazioni proposte. Dunque è come se questa tradizione di commento e di chiose fosse essa stessa veicolo di un canone di interpretazione possibile del testo di Dante. Non siamo di fronte alla Bibbia, o alla Torah, dunque il canone interpretativo concede una qualche libertà di movimento, ma è pur sempre un canone di chiose che addirittura penetrano entro la trasmissione del testo della Commedia, pensate insieme al testo stesso.

Nel 2021 sarà il settecentesimo anniversario della morte di Dante; c’è già un «piano b» per il convegno internazionale in programma il prossimo anno?

Considerata l’emergenza sanitaria e le difficoltà ad affrontare e organizzare la fase dell’endemia è meglio non fare troppi programmi: so che altri stanno organizzando un convegno sul «Dante latino».

di Silvia Guidi