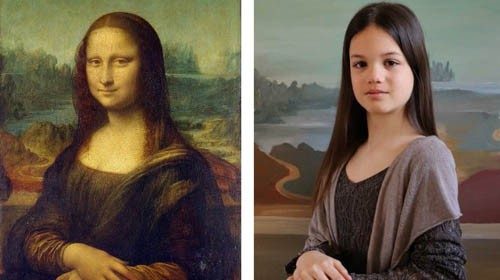

Negli ultimi giorni, con un semplice tweet, il prestigioso museo Getty di Malibù ha lanciato una sfida al suo pubblico: «Provate a ricreare un’opera d’arte con gli oggetti (e le persone) della vostra casa». La risposta è stata sorprendente, per creatività ed entusiasmo: centinaia di persone si sono messe in posa e hanno allestito — nei tinelli, nei salotti, in cucina o sul tappeto — composizioni ispirate ai grandi capolavori della storia dell’arte, da Vermeer a Van Eyck, Bronzino, Caravaggio, Munch, Ingres, Cimabue. Basta osservare le poche regole stabilite: utilizzare soltanto gli oggetti di casa (limitandosi a tre, possibilmente) e scegliere l’opera d’arte preferita.

Le riflessioni che iniziative come questa (una tra le tante nel mondo) suscitano sotto il profilo antropologico e socio-culturale sono molteplici e possono aprire una quantità di prospettive interessanti sugli effetti che il dramma del covid-19 potrà portare sui nostri comportamenti, sulla nostra consapevolezza, sul nostro modo di essere e di relazionarci. L’interesse per l’arte, sapientemente incoraggiato da musei grandi e piccoli, è un tratto di forte rilevanza nel vasto scenario dei bisogni e delle “privazioni” che il confinamento obbligato sta rivelando. Il desiderio di bellezza affiora con forza nella ricerca di un contatto con le opere ora inaccessibili, custodite in musei divenuti scenari di una desolante solitudine, affidati alle mani premurose dei curatori che senza sosta si impegnano per assicurare eloquenza a un patrimonio che non può rivelarsi se non nelle forme “mediate” delle visite virtuali.

La voglia di immedesimazione, la spinta che in molte proposte emerge anche in forma anonima e del tutto spontanea da parte di semplici cittadini sembra esprimere la necessità da un lato di relazionarsi con il linguaggio dell’arte, dall’altro di ispirarsi a esso per dare forma alla dimensione domestica cui siamo costantemente relegati. Da qui l’interesse di un gioco come quello del Getty, volto a riconoscere nella semplicità delle nostre case le tracce di un ricordo, l’idea di un legame con le opere dei grandi maestri. La proposta ci esorta a lavorare con la fantasia e con le mani, a indossare panni diversi, a guardare all’intimità dei nostri spazi con altri occhi, occhi di innocenza che ci fanno tornare all’età della prima infanzia, quando ogni contesto diventa il possibile scenario di un’avventura, di una scoperta. Il riferimento alle opere d’arte, riuscire a interpretarle e a trasformarle nella filigrana nascosta di uno scorcio di quotidianità, attribuiscono un nuovo significato all’intimità delle nostre stanze, degli animali domestici, delle stoviglie che adoperiamo o degli abiti che indossiamo ogni giorno. E in questo modo le opere prendono vita e si manifestano, nel percorso immaginativo che ci riconduce all’oggetto reale, nell’attesa più forte di poterlo incontrare.

Sarebbe un errore pensare che queste attenzioni siano foriere di una banalizzazione del linguaggio dell’arte: esse manifestano il disagio di una lontananza reale, finalmente percepita perché imposta, ma svelano anche la necessità di qualificare la dimensione domestica attraverso analogie ed evocazioni di un paesaggio estetico ora irraggiungibile. I resti della cena somigliano a una natura morta olandese del Seicento, una mazza da hockey diventa un’alabarda, un vecchio tappeto arrotolato si trasforma in un cavallo. Potrebbero sembrare allucinazioni, oasi sfocate in un deserto divorato da un sole abbacinante. Eppure affiora un desiderio di dare forma al nostro essere segregati, dando spazio a una immaginazione che è strumento primario per la comprensione del linguaggio dell’arte. E al tempo stesso, prende forza una politica dei musei verso forme di interazione partecipativa da parte del pubblico, tale da trasformare gli spazi espositivi in effettivi luoghi di esercizio di comportamenti democratici e collaborativi.

Paul Valéry affermava che nell’esperienza dell’arte si attua un processo intangibile, che egli definisce «quarto corpo», impossibile da definire: un «non so che» che si concretizza nell’incontro tra l’opera d’arte e la coscienza dello spettatore (sono temi approfonditi con grande lucidità da Elio Franzini). È una dimensione auratica, resa possibile dalla facoltà dell’immaginazione e che appartiene alla sola esperienza artistica. Valéry ci spiega come avviene l’incontro con la sfera indefinibile che il solo capolavoro, nella sua concreta presenza, è in grado di esprimere. Al tempo stesso, però, ci introduce all’idea che la fruizione dell’arte richiede un impegno di consapevolezza e di immedesimazione che va esercitato e nutrito attraverso la mente e lo spirito, in un processo continuo di affinamento che rende il nostro incontro con l’opera sempre più appagante.

Senza esercizio, a monte, senza la familiarità con tale etereo spazio di frequentazione, il gioco proposto dal Getty, come altre forme di coinvolgimento immaginativo, perderebbe di significato e non avrebbe alcuna speranza di conseguire il suo reale obiettivo. Le messe in scena simpaticamente elaborate dai twitters del Getty somigliano a nostalgiche offerte verso una bellezza ora negata, appunti di memoria, pensieri affettuosi da parte di un pubblico che prende coscienza del valore impagabile di un libero accesso alla cultura.

di Irene Baldriga