Non un morto, ma quel morto. Travolti dai numeri, che ogni giorno vorrebbero misurare l’andamento di una pandemia che strappa alla vita migliaia di persone, sperimentiamo col silenzio del sabato santo il valore di uno solo. Nel vuoto che il Cristo lascia si comprende autenticamente la morte di ciascuno. Il vangelo attribuisce qui alle donne una conoscenza migliore della realtà, indicando nei gesti di chi unge il corpo del Maestro la giusta percezione dell’incommensurabile. Maria di Betania, che sei giorni prima della Pasqua non teme di versare un anno di lavoro — trecento denari di puro nardo — su quel corpo che tutto le ha dato, e le discepole che appena passato il sabato escono allo scoperto per rendere bello, persino nell’immobilità della morte, il solo che le abbia veramente amate, dicono a noi che cosa nel sepolcro sia realmente in gioco. C’è infatti una scienza che non bada a numeri e a misure, perché ne precede e ne sorpassa il compito: è la scienza del particolare, che nella res extensa distingue la scena umana e in essa fa spazio all’evento, attende il nuovo, apprezza il finito.

In un film sorprendente dei fratelli Cohen, Ave Cesare, il personaggio che in modo rocambolesco arriva a impersonare il centurione recita ad Hollywood il suo discorso sotto la croce: «Ha visto il peccato e ha dato amore; ha visto ogni mio peccato e l’avidità, ma nei suoi occhi non ho visto l’ombra di un rimprovero: ho visto solo luce, la luce di Dio». Il subalterno interrompe il centurione dicendo: «Volevi dire degli dei». Ma il centurione esclama: «No, non volevo: questo ebreo è figlio dell’unico Dio, il Dio di questa remota stirpe. E perché non dovrebbe apparire qui l’unto di Dio, tra queste genti sconosciute, a farsi carico dei loro peccati qui, in questa terra inondata dal sole? Perché non dovrebbe prendere questa forma, la forma di un uomo comune, un uomo che non porta a noi antiche verità, ma una nuova verità, una verità oltre la verità che noi vediamo, una verità oltre questo mondo, una verità detta non a parole ma con la luce? Se solo avessimo… se solo avessimo una...». Il regista urla: «Stop! Stop! Se solo avessimo fede!».

I Cohen riportano a quel punto l’attenzione sul protagonista, il regista Mannix, che deve una risposta definitiva alla casa cinematografica che gli sta offrendo la possibilità di realizzare il suo sogno. Combattuto su chi lui debba essere — seguire la vocazione artistica o intraprendere strade professionalmente più sicure — si reca di nuovo alla grata del confessionale (più volte ciò avviene nel film) dove il sacerdote lo invita a seguire soltanto ciò che gli detta la sua coscienza, lì dove solo Dio può parlare e far nascere la libertà di una risposta alla sua chiamata. Mannix prende allora la sua decisione. Ebbene, il film si chiude con una voce fuori campo: «Le storie iniziano, le storie finiscono e così è stato, ma la storia di Eddie Mannix non finirà mai, perché il suo racconto è scritto con la luce eterna». Il punto è dunque nell’intreccio tra la singolarità di Gesù e quella di Eddie Mannix, cioè quella di ciascuno.

Nel buio del venerdì santo Dio scrive con la luce. Il centurione — pagano per eccellenza, estraneo a qualsiasi scienza, fedele inaspettato — vede ciò che i fedeli non vedono ancora. Il sabato santo, poi, che anzitutto è sabato: quello di Israele, sosta di tutti. Oggi persino l’Occidente frenetico sta sperimentando cosa sia fermarsi, restare a casa. Il venerdì tutto crolla, ma il velo del tempio si squarcia; col sabato inizia la possibilità di vedere oltre. Certo, ogni sosta può presentarsi come prigione, incubo, disperazione: il cuore umano è abitato da ombre, una voragine e spesso ci muoviamo ininterrottamente per sfuggirgli. Eppure, la grazia lo attraversa, una fessura fa filtrare la luce. Sabato è il settimo giorno, non il punto zero: spazio del riposo e della meraviglia che rubano la scena all’abisso del caos. Lo sguardo di Dio su ciò che ha creato, sulla bellezza che attraversa il finito, viene sperimentato nello shabbat da tutto Israele. Questa cornice offre Dio al Figlio sepolto. Gesù è finito. Ma il finito è infinito, compiuto e bello quando entra nello sguardo divino. L’annientamento dell’unico, del solo, del differente, va guardato con occhi che passino dalla cecità alla luce. Il sabato è tempo per guarire, per cambiare, per giungere a una adeguata rappresentazione della realtà. Tempo per rispondere alla luce che il centurione ha colto per primo.

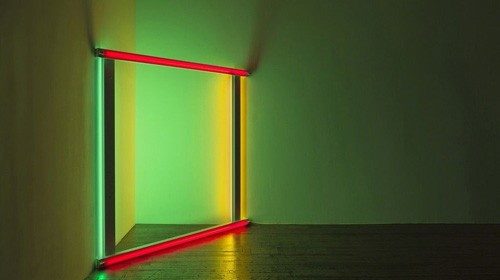

Foto-grafia significa scrittura della luce. Un’arte tanto diffusa, quanto capace di richiamarci alla sola possibilità che ci strappi all’oblio. «In qualsiasi posto c’è sempre qualcosa che sta per succedere. Basta aspettare a lungo perché il sipario si degni di alzarsi. E così io aspetto e, ogni volta, mi viene sempre ironicamente in mente la frase paradossale: Parigi è un teatro dove si paga il posto per il tempo perso. E io aspetto». Robert Doisneau nel 1950, seduto in un caffè parigino, scatta la sua fotografia più famosa. Nel traffico di auto, tra l’incedere della folla di fronte all’Hotel de Ville, un uomo e una donna, camminando abbracciati, ad un tratto si baciano appassionatamente. «Veramente la gente non si meritava di avere gli occhi e così tutta quella bella gioventù non aveva spettatori», lamenterà immortalando scene di vita nella banlieu.

Non basta infatti che il sipario si degni di alzarsi o che il velo si squarci. C’è un appello da cogliere, una risposta da dare. Il sabato santo — lasciano intendere i vangeli — non fu lo stesso per tutti. «Meritare di avere gli occhi» scrive Doisneau: «Ci sono giorni in cui il semplice fatto di vedere è sentito come una vera felicità. Si è così leggeri... Ci si sente così ricchi che vi prende la voglia di condividere con gli altri un piacere troppo grande. Il ricordo di quei momenti è ciò che ho di più prezioso. Forse a causa della loro rarità. Un centesimo di secondo qua, un centesimo di secondo là, messi uno in cima all’altro in tutto non fanno mai più di uno, due, tre secondi sottratti all’eternità».

Un centesimo di secondo forse bastò alla risurrezione. E nessun fotografo era là, perché la missione di Cristo mai mirò a calamitare attenzione. Piuttosto a risvegliare attenzione. «Non parla per attirare su di sé un briciolo d’amore. Quello che vuole, non per sé lo vuole. Non dice: amatemi. Dice: amatevi». Così Christian Bobin descrive «l’uomo che cammina», grazie al quale si fa possibile ogni cammino. Ebbene, anche nella buia situazione che il mondo ora attraversa, la luce primaverile entra dalle finestre e può guarire sguardi incerti. Crolla tutto, ma perché ci accorgiamo che non era tutto. La luce eterna indica il particolare, riscatta il finito, nutre di sé i germogli, tra le macerie del mondo vecchio. Caifa aveva decretato: «Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». Uno solo per lui è niente. «La Verità che egli serve non ha infatti alcun rapporto con gli altri esseri umani; è una Verità assoluta, incontrovertibile, imperitura, sovrastorica. Ogni sporgenza singolare della vita diviene una zavorra inutile di fronte alla ratio della identificazione totalizzante alla Causa universale». Massimo Recalcati coglie perfettamente la dinamica su cui Giovanni evangelista gioca la sua ironia: «Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi». Non un numero, ma un nome: Gesù. Ciò che manca ai numeri sono i nomi, grazie ai quali ciascuno può essere chiamato.

La Pasqua oppone a questo tempo infausto, a ogni tragedia e fanatismo — del sacro, del denaro, della salute, dell’efficienza — la luce divina che avvolge il Figlio. L’amico Giovanni Chiaramonte, da cui molti attraverso un obiettivo hanno «imparato a guardare», testimonia come tutto in Cristo ridiventa nuovo: «La mia fotografia è stata ed è un viaggio senza fine, un pellegrinaggio in ogni luogo del mondo toccato dalla civiltà occidentale alla quale appartengo, perché in ogni luogo del mondo l’ora del tempo si può illuminare della parola che supera ogni distanza e si fa presente nel cuore di ogni persona, come di ogni essere, come di ogni cosa».

di Sergio Massironi