Ritanna Armeni

e Lucia Capuzzi

Há um pêndulo por detrás de Svetlana Aleksievic, que parece cadenciar as suas palavras e o ritmo da nossa conversa. Em Berlim, cidade onde se refugiou depois de ter deixado a Bielorrússia em 2020, três anos após o início da invasão russa da Ucrânia, Svetlana fala-nos com a voz calma e o tom determinado de alguém que, nos últimos anos, encontrou uma confirmação das suas ideias a respeito da guerra e da paz, da vida, da morte e do amor. Assim como acontece nos seus livros, também no nosso longo diálogo os conceitos mais importantes tornam-se palavras simples, do dia a dia.

Desde as suas primeiras palavras, parece-nos imediatamente claro que o conflito que dilacera duas das suas “casas” — a Ucrânia e a Rússia — atravessando a terceira, a Bielorrússia, onde nasceu há 76 anos, não a fez mudar de ideia. «A guerra não tem um semblante de mulher», repete como no título de um dos seus livros mais famosos. «Todos nós somos prisioneiros de uma representação masculina da guerra, que deriva de noções puramente masculinas, expressas com palavras masculinas, no silêncio das mulheres». «Diante dos acontecimentos tão traumáticos que vivemos», acrescenta, «acho que só o amor nos pode salvar. Sem amor, não podemos voltar atrás e também não conseguimos projetar-nos para o futuro. Só através do amor pela vida, pela humanidade, podemos esperar reconstruir o que foi destruído e pensar num amanhã».

Então falemos do amor. Nunca o menciona explicitamente nos seus livros, mas é o protagonista oculto de cada página, e é evidente que a sua ausência constitui a principal causa da guerra. Não se pode falar de paz, sem falar de amor. Já pensou em fazer do amor o protagonista direto das suas narrações corais? Ou, como afirmou, é demasiado difícil?

Comecei a escrever um livro sobre o amor quando ainda vivia na Bielorrússia, mas os meus manuscritos ficaram lá, em casa, quando fui obrigada a fugir, durante a revolução de 2020. Quando cheguei à Alemanha, o primeiro ano foi de grande desorientação. Mas quando eclodiu a guerra na Ucrânia, dei-me conta de que o sovok, o homem soviético, o herói dos meus livros, ligado ao seu passado na Urss, não estava absolutamente morto. A sua história continuava. E eu tinha o dever de dar continuidade à sua narração.

Quando recebeu o Nobel da literatura, declarou: «Tenho três casas: a minha terra bielorrussa, que é a pátria do meu pai e onde vivi toda a minha vida; a Ucrânia, que é a pátria da minha mãe e onde nasci; e a grande cultura russa, sem a qual não consigo imaginar-me. Aprecio as três». Ainda hoje é assim? Mantiveram-se os mesmos laços, ou algo mudou?

Os meus sentimentos não mudaram. Compreendo a dor dos ucranianos que não as querem ouvir e que se afastam da língua e da cultura russas. Precisamente como aconteceu com a cultura alemã, depois da segunda guerra mundial. É um mecanismo compreensível, mas também perigoso. Com o qual me deparo até fora da Ucrânia. A jovem que me arranja o cabelo aqui em Berlim deixou de ir a lojas russas para não ouvir mais aquele idioma. Mas a cultura não tem culpa, é apenas um instrumento, uma entidade separada, além das opções políticas. A culpa da guerra é dos políticos, de quem governa os países.

Na Europa, vivemos em paz durante muito tempo. As guerras aconteciam noutros lugares, longe de nós, e podíamos fechar os olhos. Mas hoje, com os conflitos em Gaza, no Líbano, na Ucrânia, na Síria, a guerra voltou a tocar-nos de perto. Após a segunda guerra mundial, esperava um novo período de guerra?

Depois da derrocada da União Soviética, viajei muito e falei com numerosas pessoas. Descobri que, enquanto nas grandes cidades — Moscovo, São Petersburgo, Minsk, Kyiv — havia a ilusão de uma mudança democrática, nos povoados e nas pequenas cidades a realidade era muito diferente. As pessoas viviam ligadas ao passado e falavam de Stalin como se fosse o salvador, com frases como «Ah, se Stalin voltasse, poria tudo em ordem!». Isto fez-me entender que a transformação tocava apenas a superfície, e que no fundo nada tinha mudado. As pessoas ainda continuavam presas num passado que não queriam abandonar. Os meus amigos moscovitas não queriam acreditar, mas era óbvio que o processo de Gorbachev fora apenas de fachada, algo reservado à elite.

E os outros? O povo? Aqueles que não faziam parte da elite?

Continuavam a desejar um socialismo «de rosto humano» e não, como muitos acreditavam, o capitalismo. O meu pai, que viveu o fim do comunismo como um trauma e queria ser enterrado com o cartão do partido, dizia-me: «A ideia era boa, foi Stalin que a estragou». Não era um verdadeiro sovok (termo depreciativo, com que na Rússia se indicam as pessoas com uma mentalidade rigidamente soviética, ndr), era um filho do seu tempo. E muitos eram como ele. O drama daqueles setenta anos de vida sob o regime soviético não foi compreendido. Nem dentro nem fora da Rússia. Não se compreendeu o que significava viver com a mentalidade soviética.

A sua literatura é coral. Uma narração que abrange a vida de homens e mulheres na ex-União Soviética, um conto que mostra a guerra do ponto de vista feminino. Hoje, outra época de conflitos, a quem confiaria a tarefa de narrar esta guerra, as guerras de hoje?

Acabei de escrever um livro a propósito da revolução de 1920 na Bielorrússia, da guerra na Ucrânia e da desilusão não só em relação a Putin, mas precisamente ao povo russo. É difícil que uma única voz narre uma história tão complexa. Talvez pudesse descrever a dor, mas agora é necessário ir além, dar sentido a tudo o que aconteceu. Não acredito que haja uma pessoa — uma única pessoa — que compreenda realmente o que acontece hoje na Ucrânia. As pessoas sentem-se confusas, desorientadas. Tanto a intelligentsia como as pessoas comuns. Os ucranianos falam do seu sofrimento. No entanto, a verdadeira questão é procurar compreender por que motivo tudo isto aconteceu. Também eu pensava que o sovok tinha acabado, mas precisamente ele foi combater na Ucrânia.

Em «As últimas testemunhas», reúne os depoimentos de quantos viveram a ocupação alemã da Bielorrússia quando eram crianças. Crianças que descrevem o horror a que assistiram, quando a guerra parecia ser o único horizonte possível. Hoje, as crianças de Gaza, as crianças israelitas, os jovens ucranianos e russos enviados para a frente continuam a ser vítimas da guerra. Somos capazes de oferecer unicamente violência, oitenta anos após o fim da segunda guerra mundial?

Pensávamos que no século xxi resolveríamos os conflitos sem violência, mas isto não aconteceu. Li nalguns artigos russos que esta é uma «guerra de idosos». Com efeito, a geração no poder é idosa e arrasta-nos para um conflito que pertence ao passado. Vejamos as guerras de hoje: são travadas com a mentalidade do século passado: ocupação, violência, um modo de conceber o progresso exclusivamente mediante a força.

Refere-se também à guerra na Ucrânia?

Claro, também a ela. Quando começou, vimos algo que até há algum tempo tínhamos imaginado impossível: tanques avançando rumo à fronteira, como se tivéssemos recuado no tempo. Às vezes eu tinha a impressão de estar em plena Idade Média. Há apenas alguns anos, todos estávamos convencidos de que entraríamos numa era de mudança. Era difícil pensar que, no século xxi, as divergências deviam ser resolvidas com a violência. Hoje, compreendemos que o mundo realmente mudou muito pouco.

As guerras de que fala são sempre alimentadas por ideologias: por uma ideia de justiça ou de injustiça que os homens constroem para justificar a luta. A cultura ocidental procurou convencer-nos de que as ideologias acabaram, e no entanto as guerras continuam. Porquê?

Os filósofos e os políticos fracassaram na sua tarefa. Ainda hoje, prevalece uma noção antiquada do valor da vida humana. Lembro-me de uma reunião da Academia das Ciências durante a tragédia de Chernobyl. Um professor sénior disse: «Sim, podemos evacuar as pessoas, mas quem avisa os animais? Quem salva a vida dos passarinhos, dos cavalos, dos cães?». O homem pensa sempre e exclusivamente em si mesmo. Chernobyl representa a maneira como o homem concebe a vida. Ainda hoje, ninguém parece refletir sobre o modo de resolver os conflitos que nos separam.

Será que a humanidade, no seu conjunto, regrediu? Retrocedeu em relação aos valores da convivência, do amor?

Ao longo dos últimos trinta anos, houve uma profunda regressão no modo de viver os sentimentos e a espiritualidade. Simplificou-se tudo, deixou-se de lado a educação humanista para privilegiar a formação científica e técnica. Mas sem a primeira, esquecemos as qualidades que distinguem a essência do ser humano, aquelas que Deus nos concedeu.

Falávamos do “sovok” e da sua involução. E o homem ocidental?

Pergunto-me como involuiu a alma ocidental. Talvez sejais vós, ocidentais, que deveis dizer como mudastes. Sei que a democracia de que dispomos hoje nos foi proporcionada pela cultura ocidental. Sei também que assistimos ao regresso de impulsos antidemocráticos perigosos e inquietantes. Espero que a democracia prevaleça na Ucrânia. Se Putin ganhasse, o mundo caminharia para um futuro militarizado, em que todos os países seriam forçados a alinhar-se, a atacar ou a defender-se.

Entre as poucas vozes de paz, num mundo que parece cada vez mais dividido, destaca-se a do Papa. Francisco nunca poupou palavras fortes para solicitar o fim da guerra, ou pelo menos uma trégua. Na sua opinião, há espaço para a escuta do chefe da Igreja católica?

Em Moscovo, vi sacerdotes ortodoxos abençoarem as armas dos soldados e até os submarinos destinados a levar a morte. Não gostei. A Igreja não pode abençoar a violência. Pelo contrário, durante a revolução na Bielorrússia vi que muitos presbíteros católicos abriram as portas das igrejas para oferecer abrigo aos manifestantes. E salvaram muitas vidas. A Igreja católica mostrou uma grandeza que outras instituições não tinham. Está viva ainda em mim uma recordação muito clara de Chernobyl, quando as igrejas se enchiam de pessoas desesperadas à procura de respostas. Hoje, acho que devemos regressar a estes valores religiosos, à fé no futuro. Sem futuro, não há humanidade.

Voltemos às suas três casas. O que sonha para elas?

Sonho com uma Bielorrússia livre e democrática, que já não viva ocupada, e com uma Ucrânia que supere a terrível provação da guerra. O povo ucraniano sofreu enormemente, perdeu demasiadas vidas e espaços culturais. Sonho também que a cultura russa volte a descobrir o valor da vida humana, dado que esta é a principal tarefa de cada artista e sacerdote. Temos necessidade de voltar a respeitar todos os seres vivos. Ainda me lembro das lágrimas nos olhos dos cavalos em Chernobyl, forçados a ser abatidos. Naquele momento, compreendi que todos fazemos parte de um só mundo, de uma única vida. Já não tem sentido considerar-nos apenas russos ou bielorrussos, pois todos nós somos vítimas de uma ofensa mais grave, perpetrada pelo ser humano contra a vida.

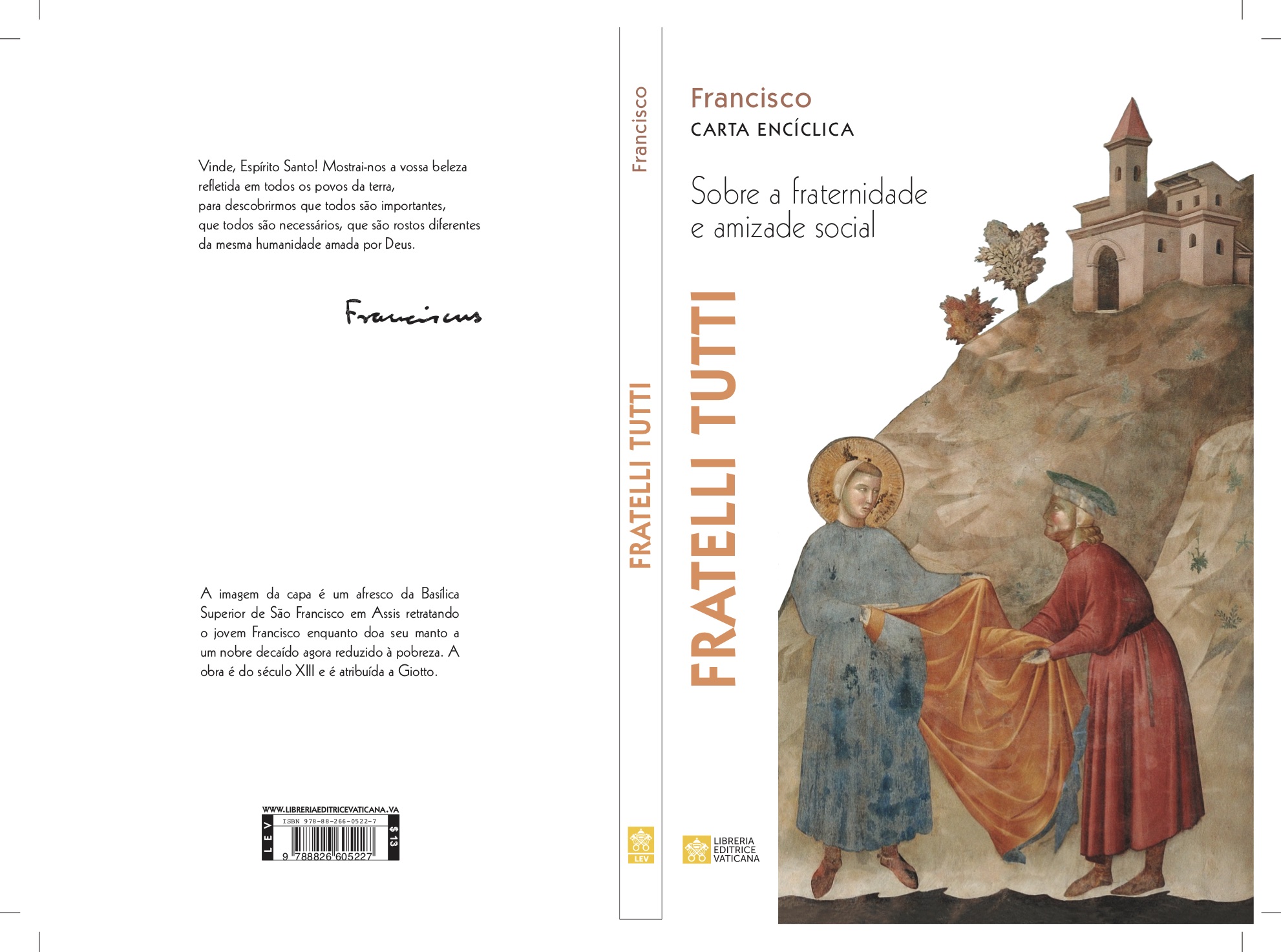

Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti

Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti