Un jour que l’auteur de ces lignes se trouvait dans un monastère chartreux en Suisse afin de rendre visite au prieur, son oncle, il se trouva étonné en découvrant que le moine, bien que vivant au milieu des montagnes sans radio ni TV, la plupart du temps en silence, manifestait une connaissance précise de l’état du monde. Ce dernier révéla qu’il lisait la presse généralement avec quelques semaines de décalage, ce délai constituant un tamis efficace pour séparer l’essentiel du superflu. Le travail du journaliste, qui est de transmettre des informations en un lieu et un temps donné, à travers des articles datés et signés, ne peut prétendre en revanche embrasser l’ensemble du réel avec autant de recul, de manière pérenne, même s’il a le devoir de diffuser les nouvelles de la manière la plus juste, si possible en les mettant en perspective. L’événement est son maître intérieur, pour paraphraser le philosophe Emmanuel Mounier. Pour autant, l’attitude du moine interpelle.

Ces dernières années ont vu émerger le concept du «droit à la déconnexion», principe selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de ses heures de travail. La frontière entre monde du travail et sphère privée, en effet, se révèle de plus en plus poreuse. Quant aux professionnels de la santé psychique, ils n’ont jamais vu défiler autant de patients atteints de difficultés de concentration, épuisés par l’hyper sollicitation générée par les algorithmes qui poussent l’usager à «sauter» d’une information et d’un contenu à l’autre.

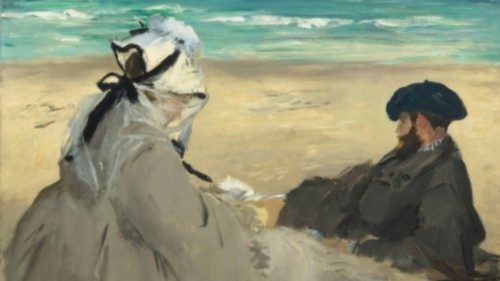

C’est le paradoxe de notre époque: l’excès de contenus auquel nous sommes exposés nous vide. De notre énergie, de notre créativité, de notre imagination. En cela, les vacances sont le moment propice pour réfléchir à notre hyperphagie mentale. Etymologiquement, «vacances» vient de «vacare»: être vide, inoccupé, avoir du temps. Dans l’Antiquité, déjà, les philosophes vantaient les mérites de l’otium, temps libre, loisir, pas de côté par rapport à la vie active et publique. Trop souvent, dans notre monde contemporain, nous opposons le repos au travail intellectuel. Mais c’est un contresens: l’antagoniste du repos n’est pas tant l’étude ou le travail que le divertissement, ce tourbillon enivrant qui semble être la voie rapide pour oublier nos problèmes, mais qui en réalité augmente la fatigue et nous éloigne d’une perception juste des choses. «Détente, repos, récréation (au sens étymologique), oui, mais de manière intelligente et attentive», avertissait Paul VI.

L’été, souvent, nous soignons davantage nos tables en sélectionnant de bons produits au marché et en prenant le temps de manger. Et si nous réfléchissions aussi à la manière de nourrir nos esprits? Bonnes vacances à tous!

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti