On a beaucoup parlé et écrit sur le bref récit de la visite de Marie à Elisabeth qui fait partie des deux premiers chapitres de l’évangile de Luc. Avec ceux qui ouvrent l’évangile de Matthieu, ils ont été appelés « l’évangile de l’enfance ». Il s’agit en réalité d’un « évangile des origines », avec lequel les deux évangélistes ont tenté de répondre à une question devenue cruciale pour les chrétiens de la deuxième génération, celle de l’origine divine de Jésus : à quel moment le prophète de Nazareth est-il devenu le Fils de Dieu ? Depuis le moment de la résurrection, comme l’affirment certaines formules antiques de foi qui nous ont été transmises par Paul, ou depuis le baptême dans le Jourdain, lorsque l’Esprit a consacré le prophète galiléen comme le « fils bien-aimé » et que la voix du ciel l’a proclamé comme tel ? Si plus tard l’évangéliste Jean ira jusqu’à reculer l’origine divine de Jésus à ce « au commencement » d’où tout ce qui existe a eu son origine (Jn 1, 1 -2), Matthieu, mais surtout Luc voient dans la conception virginale de Marie le moment originel de celui qui, comme l’annonce l’ange à la jeune fille de Nazareth, « sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut » (1, 32).

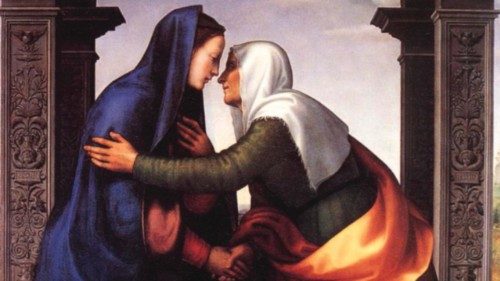

Le récit de Luc de la visite de Marie à sa parente Elisabeth s’inscrit donc dans une grande fresque narrative qui, dans son ensemble, vise à rendre compte de la filiation divine du Messie et dans laquelle, à la différence du récit parallèle de Matthieu, les protagonistes féminines ont une importance indiscutable. Pour Luc, la rencontre entre les deux femmes a en effet une signification qui va bien au-delà de celle de la chronique supposée d’un fait. Le silence auquel est contraint Zacharie, le mari d’Elisabeth, et l’absence de Joseph, rendent encore plus efficaces les gestes et les paroles des deux femmes, qui ont été interprétés à juste titre comme des signes évidents de l’empowerment de l’Esprit qui est l’unique inspirateur de ces gestes et de ces paroles.

La rencontre entre ces deux femmes enceintes, l’une, la vieille Elisabeth qui donnera naissance au dernier des prophètes, et l’autre, la jeune Marie de laquelle naîtra celui qui ouvrira l’histoire humaine à l’ère des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, atteste que l’histoire de Dieu se confond avec le mystère originel de la vie, mystère qui s’accomplit dans le corps d’Eve, mère de tous les vivants, et qui continue à s’accomplir dans le corps de toute femme qui attend un enfant.

Il y a une immense puissance symbolique dans cette image de deux femmes qui portent en elles le mystère de la vie et qui révèlent elles-mêmes sa qualité de mystère non seulement biologique, mais aussi théologique.

Pourquoi cela ne se passe-t-il pas après la naissance, comme pour les bergers ou, selon Matthieu, comme pour les mages venus d’Orient ? Pourquoi anticiper sur le frémissement d’un fœtus dans le sein d’une femme ce qui se produira plus tard dans l’évidence des faits sur les rives du Jourdain, lorsque Jean, le fils d’Elisabeth, et Jésus, le fils de Marie, se reconnaîtront l’un l’autre et accompliront l’histoire de la prophétie d’Israël, en soudant ensemble la promesse et l’accomplissement ? Cela aussi fait certainement partie de la logique des anticipations qui, comme nous l’avons dit, préside à la composition des « évangiles des origines ». Il faut cependant saisir la signification propre de chaque petit récit qui les compose, et c’est précisément en cela que la rencontre entre les deux femmes enceintes trouve sa force symbolique : la grossesse, en tant que temps de l’attente, reçoit une signification prégnante à partir de l’horizon de foi d’un peuple pour lequel précisément l’attente revêt une valeur décisive. L’histoire du Messie se greffe sur celle de son peuple qui l’attend depuis des siècles, et c’est le sein de ce peuple que, bien que désormais vieux, Dieu rend cependant capable d’engendrer parce qu’il est resté fidèle à la promesse faite aux pères et à leur descendance.

Cela ne semble pas exagéré : la grossesse est un moment où les femmes se reconnaissent comme « pèlerins de l’espérance », parce qu’à partir des signaux qu’elles reçoivent de leur propre chair pendant de longs mois, elles apprennent à accompagner pas à pas le temps de l’attente et apprennent que la sagesse de la vie s’acquiert aussi en apprenant à attendre. La vie, celle de tout être vivant comme celle des peuples et de toute l’humanité, se tisse dans le silence et l’obscurité : « C’est toi qui m’as formé les reins, qui m’as tissé au ventre de ma mère », chantait le psalmiste (Psaume 139, 13). Pour Elisabeth et Marie, c’est-à-dire pour deux femmes de foi, ce silence et cette obscurité parlent de Dieu et chantent ses louanges, car ils révèlent que sa présence dans l’histoire des hommes n’en permettra jamais l’autodestruction. La salutation d’Elisabeth et le chant de Marie représentent la première épiphanie du Messie qui se produit depuis que Dieu a commencé à le tisser dans le sein de sa mère.

Cela n’aurait certainement pas de sens d’affirmer qu’une femme n’est pleinement telle que si elle engendre des enfants dans sa chair, ni, encore moins, que pour les femmes c’est de là que passe l’empowerment de l’Esprit : la réalité qui nous entoure le dit avec force. Mais cela a été théorisé avec tout autant de force ces dernières décennies par la pensée des femmes qui, finalement, ont prétendu libérer la définition du féminin, si chère à tout patriarcat, de la maternité entendue comme unique destin. Cela ne signifie pas non plus que le mystère de la transmission de la vie appartient exclusivement aux femmes, car nous savons bien qu’il ne peut se résumer à ce qui se passe dans le corps des femmes. Il n’est donc pas surprenant que Zacharie et Joseph soient totalement exclus du récit de la visite de Marie à Elisabeth. En effet, ce n’est qu’aux femmes qu’il revient de partager la conscience de ce qui se passe à travers elles et en elles. Un partage qui devient évangile, bonne nouvelle, dans l’étreinte entre celle qui représente le peuple de la promesse et celle de qui naîtra le Fils du Très-Haut, et lorsqu’elles expriment le temps de l’attente comme un temps d’espérance.

Marinella Perroni

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti