Audience générale

2 avril 2025

Jésus continue de descendre

aux enfers d’aujourd’hui entre

la guerre, la pauvreté et la faim

Chers frères et sœurs,

Nous continuons à contempler les rencontres de Jésus avec certains personnages de l’Evangile. Cette fois-ci, je voudrais m’arrêter sur la figure de Zachée: un épisode qui me tient particulièrement à cœur, parce qu’il occupe une place spéciale dans mon cheminement spirituel.

L’Evangile de Luc nous présente Zachée comme quelqu’un qui semble irrémédiablement perdu. Peut-être nous arrive-t-il à nous aussi de nous sentir ainsi: sans espérance. Zachée, en revanche, a découvert que le Seigneur le cherchait déjà.

Jésus est en effet descendu à Jéricho, une ville située sous le niveau de la mer, considérée comme une image du monde souterrain, où Jésus veut aller chercher ceux qui se sentent perdus. Et en effet, le Seigneur ressuscité continue à descendre dans les enfers d’aujourd’hui, dans les lieux de guerre, dans la douleur des innocents, dans le cœur des mères qui voient mourir leurs enfants, dans la faim des pauvres.

Zachée en un certain sens est perdu, peut-être a-t-il fait de mauvais choix ou peut-être la vie l’a-t-elle placé dans des situations dont il a du mal à se sortir. Luc insiste d’ailleurs sur les caractéristiques de cet homme: non seulement il est publicain, c’est-à-dire qu’il perçoit les impôts de ses concitoyens pour les envahisseurs romains, en plus il est même le chef des publicains, comme pour dire que son péché est démultiplié.

Luc ajoute ensuite que Zachée est riche, ce qui suggère qu’il s’est enrichi sur le dos des autres, abusant de sa position. Mais tout cela a des con-séquences: Zachée se sent probablement exclu, méprisé de tous.

Lorsqu’il apprend que Jésus passe en ville, Zachée a envie de le voir. Il n’ose pas imaginer une rencontre, il lui suffirait de le regarder de loin. Mais nos désirs rencontrent aussi des obstacles et ne se réalisent pas automatiquement: Zachée est petit de taille! C’est notre réalité, nous avons des limites avec lesquelles nous devons composer. Et puis il y a les autres, qui parfois ne nous aident pas: la foule empêche Zachée de voir Jésus. C’est peut-être aussi un peu leur revanche.

Mais quand tu as un désir fort, tu ne te décourages pas. Tu trouves une solution. Il faut du courage et ne pas avoir honte, il faut un peu de la simplicité des enfants et ne pas trop se préoccuper de sa propre image. Zachée, comme un enfant, grimpe à un arbre. Ce devait être un bon poste d’observation, surtout pour regarder sans être vu, caché derrière les branches.

Mais avec le Seigneur, l’inattendu se produit toujours: Jésus lève les yeux, quand il parvient là, tout proche. Zachée se sent exposé et s’attend probablement à une réprimande publique. Les gens l’espéraient peut-être, mais ils sont déçus: Jésus demande à Zachée de descendre immédiatement, presque surpris de le voir dans l’arbre, et lui dit: «Aujourd’hui, je dois m’arrêter chez toi!» (Lc 19, 6). Dieu ne peut pas passer sans chercher qui est perdu.

Luc souligne la joie du cœur de Zachée. C’est la joie de celui qui se sent regardé, reconnu et surtout pardonné. Le regard de Jésus n’est pas un regard de reproche, mais de miséricorde. C’est cette miséricorde que nous avons parfois du mal à accepter, surtout lorsque Dieu pardonne à ceux qui, selon nous, ne le méritent pas. Nous murmurons parce que nous voudrions mettre des limites à l’amour de Dieu.

Dans la scène dans sa maison, Zachée, après avoir écouté les paroles de pardon de Jésus, se lève, comme s’il ressuscitait de sa condition de mort. Et il se lève pour prendre un engagement: rendre quatre fois ce qu’il a volé. Il ne s’agit pas d’un prix à payer, car le pardon de Dieu est gratuit, il s’agit plutôt d’un désir d’imiter Celui dont il s’est senti aimé. Zachée prend un engagement auquel il n’était pas tenu, mais il le fait parce qu’il réalise que c’est sa façon d’aimer. Et il le fait unissant à la fois la législation romaine sur le vol et la législation rabbinique sur la pénitence. Zachée n’est donc pas seulement l’homme du désir, c’est aussi quelqu’un qui sait poser des gestes concrets. Son propos n’est ni générique ni abstrait, mais part précisément de son histoire: il a regardé sa vie et identifié le point à partir duquel commencer son changement.

Chers frères et sœurs, apprenons de Zachée à ne pas perdre l’espérance, même lorsque nous nous sentons mis de côté ou incapables de changer. Cultivons notre désir de voir Jésus, et surtout laissons-nous trouver par la miséricorde de Dieu qui vient toujours nous chercher, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes perdus.

Message pour les 175 ans

de «La Civiltà Cattolica»

Interprète des événements

à la lumière de la foi

Au révérend père

Nuno da Silva Gonçalves, s.j.

L’heureuse célébration du 175e anniversaire de «La Civiltà Cattolica» m’offre l’occasion d’adresser mes salutations et mes vœux au collège des écrivains et à la communauté religieuse qui collabore aux différentes étapes de la publication. Je rends grâce avec vous au Seigneur pour ces années au cours desquelles la revue a accompagné de nombreuses générations, comme une présence amie, en offrant des indications utiles pour interpréter les événements du monde à la lumière de la foi.

Je désire exprimer ma profonde reconnaissance pour le service intelligent que vous rendez au Saint-Siège et à l’Eglise, dans l’accomplissement d’une activité journalistique qui favorise le respect rigoureux de la vérité, en laissant une place à la confrontation et au dialogue.

Je vous encourage à poursuivre votre travail avec joie, à travers le bon journalisme, qui n’appartient à aucun autre camp que celui de l’Evangile, en écoutant toutes les voix et en incarnant la douceur docile qui fait du bien au cœur.

Avec ces vœux, en vous confiant à la protection de la Vierge Marie et de saint Ignace de -Loyola, je vous demande de vous souvenir de moi dans la prière et j’envoie de tout cœur ma Bénédiction, que j’étends volontiers à toute la Compagnie de Jésus.

Rome, Polyclinique Gemelli, 17 mars 2025

François

Message aux participants au pèlerinage jubilaire du Service international

du Renouveau charismatique catholique

Apporter dans le monde l’Esprit

source de paix

Chers frères et sœurs!

Je vous salue tous, vous qui, invités par le Service international du Renouveau charismatique catholique, célébrez votre Jubilé «dans le cœur de l’Eglise», élevant vers le Seigneur une intense prière d’intercession pour le Peuple de Dieu et pour le monde entier.

Ainsi, — comme le mouvement du cœur dans le corps humain — vous entendez non seulement «vous concentrer» sur l’Eglise, mais en même temps vous ouvrir à ses horizons universels, en prenant en compte les intentions du Pape, en particulier celle pour la paix et la réconciliation. L’Esprit Saint, don du Seigneur Ressuscité, crée de la communion, de l’harmonie, de la fraternité. Et telle est l’Eglise: une nouvelle humanité réconciliée.

Chers amis, cette expérience n’est pas seulement pour vous, mais pour tous! Portez-la dans le monde comme une source d’espérance et de paix. L’Esprit Saint peut donner la véritable paix au cœur humain, et c’est la condition pour dépasser les conflits dans les familles, dans la société, dans les relations entre les pays. C’est pourquoi je vous exhorte à être des témoins et des artisans de paix et d’unité, à toujours chercher la communion, à commencer dans vos groupes et dans vos communautés. L’attachement envers un respon-sable ne doit jamais devenir une cause de conflits. Ayez le goût pour la collaboration, spécialement avec les communautés paroissiales, et le Seigneur vous bénira de nombreux fruits.

Je vous remercie de votre proximité et je vous accompagne par ma bénédiction. Je prie pour vous, et vous aussi, s’il vous plaît, priez pour moi!

Du Vatican, 29 mars 2025

François

Homélie pour le Jubilé des malades

et du monde de la santé

6 avril 2025

Affronter ensemble la souffrance rend plus humain

Homélie préparée par le Pape François et lue par S.Exc. Mgr Rino Fisichella:

«Voici que je fais une chose nouvelle: elle germe déjà, ne la voyez-vous pas?» (Is 43, 19). Ce sont les paroles que Dieu, par l’intermédiaire du prophète Isaïe, adresse au peuple d’Israël en exil à Babylone. Pour les Israélites, c’est un moment difficile, tout semble perdu. Jérusalem a été conquise et dévastée par les soldats du roi Nabuchodonosor ii et le peuple déporté n’a plus rien. L’horizon semble bouché, l’avenir sombre, tout espoir anéanti. Tout pourrait pousser les exilés à se laisser aller, à se résigner amèrement, à ne plus se sentir bénis par Dieu.

Pourtant, c’est justement dans ce contexte que le Seigneur invite son peuple à saisir quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Non pas quelque chose qui se produira dans le futur, mais qui se produit déjà, qui est en train de germer comme une pousse. De quoi s’agit-il? Qu’est-ce qui peut naître, ou plutôt qu’est-ce qui a déjà pu germer dans un contexte aussi désolé et désespéré que celui-ci?

Ce qui est en train de naître, c’est un peuple nouveau. Un peuple qui, une fois tombées les fausses sécurités du passé, a découvert ce qui est essentiel: rester uni et marcher ensemble dans la lumière du Seigneur (cf. Is 2, 5). Un peuple qui pourra reconstruire Jérusalem car, loin de la Ville sainte, avec le temple désormais détruit, ne pouvant plus célébrer de liturgies solennelles, il a appris à rencontrer le Seigneur d’une autre manière: dans la conversion du cœur (cf. Jr 4, 4), dans la pratique du droit et de la justice, dans la sollicitude envers les pauvres et les nécessiteux (cf. Jr 22, 3), dans les œuvres de miséricorde.

C’est le même message que nous pouvons également saisir, d’une manière différente, dans le passage de l’Evangile (cf. Jn 8, 1-11). Ici aussi, il y a une personne, une femme, dont la vie est détruite: non pas par un exil géographique, mais par une condamnation morale. Elle est une pécheresse, et donc loin de la loi et condamnée à l’ostracisme et à la mort. Pour elle aussi, il semble qu’il n’y ait plus d’espoir. Mais Dieu ne l’abandonne pas. Au contraire, juste au moment où ses bourreaux serrent déjà les pierres dans leurs mains, c’est là que Jésus entre dans sa vie, la défend et la soustrait à leur violence, lui donnant la possibilité de commencer une nouvelle existence: «Va», lui dit-il, «tu es libre», «tu es sauvée» (cf. v. 11).

Avec ces récits dramatiques et émouvants, la liturgie nous invite aujourd’hui à renouveler, sur le chemin du Carême, la confiance en Dieu, qui est toujours présent à nos côtés pour nous sauver. Il n’y a ni exil, ni violence, ni péché, ni aucune autre réalité de la vie qui puisse l’empêcher de se tenir à notre porte et de frapper, prêt à entrer dès que nous le lui permettons (cf. Ap 3, 20). Plus encore, c’est surtout lorsque les épreuves deviennent plus dures que sa grâce et son amour nous serrent encore plus fort pour nous relever.

Chers frères et sœurs, nous lisons ces textes au moment où nous célébrons le Jubilé des malades et du monde de la santé, et la maladie est certainement l’une des épreuves les plus difficiles et les plus dures de la vie, au cours de laquelle nous touchons du doigt à quel point nous sommes fragiles. Elle peut nous faire nous sentir comme le peuple en exil, ou comme la femme de l’Evangile: sans espérance pour l’avenir. Mais il n’en est pas ainsi. Même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls et, si nous nous abandonnons à Lui, c’est justement lorsque nos forces nous font défaut que nous pouvons expérimenter la consolation de sa présence. Lui-même, fait homme, a voulu partager en tout notre faiblesse (cf. Ph 2, 6-8) et il sait bien ce qu’est souffrir (cf. Is 53, 3). C’est pourquoi nous pouvons lui confier notre douleur, sûrs de trouver compassion, proximité et tendresse.

Mais pas seulement. Dans son amour confiant, en effet, Il nous implique afin que nous puissions devenir à notre tour, les uns pour les autres, des «anges», des messagers de sa présence, au point que souvent, tant pour celui qui souffre que pour celui qui l’assiste, le lit d’un malade peut se transformer en un «lieu saint» de salut et de rédemp-tion.

Chers médecins, infirmiers et membres du personnel de santé, alors que vous prenez soin de vos patients, en particulier des plus fragiles, le Seigneur vous offre l’opportunité de renouveler continuellement votre vie, en la nourrissant de gratitude, de miséricorde et d’espérance (cf. Bulle Spes non confundit, n. 11). Il vous appelle à l’éclairer avec la conscience humble que rien n’est acquis et que tout est don de Dieu; à l’alimenter avec cette humanité qui se fait sentir lorsque, laissant tomber les apparences, reste ce qui compte: les petits et grands gestes d’amour. Permettez à la présence des malades d’entrer comme un don dans votre existence, pour guérir votre cœur, en le purifiant de tout ce qui n’est pas charité et en le réchauffant avec le feu ardent et doux de la compassion.

Avec vous, chers frères et sœurs malades, je partage beaucoup en ce moment de ma vie: l’expérience de la maladie, de se sentir faible, de dépendre des autres en bien des choses, d’avoir besoin de soutien. Ce n’est pas facile, mais c’est une école où nous apprenons chaque jour à aimer et à nous laisser aimer, sans exiger et sans rejeter, sans regretter et sans désespérer, reconnaissants envers Dieu et envers nos frères pour le bien que nous recevons, abandonnés et confiants pour ce qui doit encore venir. La chambre d’hôpital et le lit de l’infirmité peuvent être des lieux où l’on peut entendre la voix du Seigneur qui nous dit aussi: «Voici que je fais une chose nouvelle: elle germe déjà, ne la voyez-vous pas?» (Is 43, 19). Et ainsi renouveler et renforcer la foi.

Benoît xvi — qui nous a donné un très beau témoignage de sérénité pendant sa maladie — a écrit que «la mesure de l’humanité se détermine essentiellement dans la relation avec la souffrance» et qu’«une société qui n’arrive pas à accepter les souffrants […] est une société cruelle et inhumaine» (Lett. enc. Spe salvi, 38). Il est vrai que faire face ensemble à la souffrance nous rend plus humain et que partager la douleur est une étape importante de tout cheminement vers la sainteté.

Chers amis, ne reléguons pas ceux qui sont fragiles à l’écart de notre vie, comme le fait malheureusement parfois aujourd’hui un certain type de mentalité, n’excluons pas la douleur de notre environnement. Faisons-en plutôt une occasion de grandir ensemble, de cultiver l’espérance grâce à l’amour que Dieu a d’abord répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5) et qui, au-delà de tout, est ce qui demeure pour toujours (cf. 1 Co 13, 8-10.13).

Angelus Domini

6 avril 2025

Que les armes se taisent

et que le dialogue reprenne

Texte préparé par le Pape:

Chers frères et sœurs,

L’Evangile de ce cinquième dimanche de Carême nous présente l’épisode de la femme prise en flagrant délit d’adultère (Jn 8, 1-11). Tandis que les scribes et les pharisiens veulent la lapider, Jésus restitue à cette femme sa beauté perdue: elle est tombée dans la poussière; Jésus passe son doigt sur cette poussière et écrit pour elle une histoire nouvelle: c’est le «doigt de Dieu» qui sauve ses enfants (cf. Ex 8, 15) et les libère du mal (cf. Lc 11, 20).

Très chers amis, comme pendant mon hospitalisation, je ressens à présent également, dans la convalescence, le «doigt de Dieu» et je fais l’expérience de sa caresse attentionnée. En ce jour du Jubilé des malades et du monde de la santé, je demande au Seigneur que cette caresse de son amour atteigne ceux qui souffrent et encourage ceux qui prennent soin d’eux. Et je prie pour les médecins, les infirmiers et le personnel de santé, qui ne sont pas toujours aidés à travailler dans des conditions adéquates et qui sont parfois même victimes d’agressions. Leur mission n’est pas facile et doit être soutenue et respectée. Je souhaite que des ressources nécessaires soient investies dans les soins et la recherche, afin que les systèmes de santé soient inclusifs et attentifs aux plus fragiles et aux plus pauvres.

Je remercie les détenues de la prison pour femmes de Rebibbia pour la carte qu’elles m’ont envoyée. Je prie pour elles et pour leurs familles.

En la Journée mondiale du sport pour la paix et le développement, je souhaite que le sport soit un signe d’espérance pour tant de personnes qui ont besoin de paix et d’inclusion sociale, et je remercie les associations sportives qui éduquent concrètement à la fraternité.

Continuons à prier pour la paix: dans l’Ukraine martyrisée, frappée par des attaques qui provoquent de nombreuses victimes civiles, parmi lesquelles beaucoup d’enfants. Et il en va de même à Gaza, où les personnes sont réduites à vivre dans des conditions inimaginables, sans abri, sans nourriture, sans eau potable. Que les armes se taisent et que le dialogue reprenne; que tous les otages soient libérés et que la population soit secourue. Prions pour la paix dans tout le Moyen-Orient; au Soudan et au Soudan du Sud; en République démocratique du Congo; en Birmanie, durement éprouvée également par le tremblement de terre; et en Haïti, où sévit une violence qui, il y a quelques jours, a coûté la vie à deux religieuses.

Que la Vierge Marie nous protège et intercède pour nous.

Message au chapitre général

des salésiens de don Bosco

Apporter aux jeunes

la passion pour le Christ

Chers frères,

ne pouvant malheureusement pas vous rencontrer, je vous envoie ce message à l’occasion du xxixe chapitre général de la Congrégation salésienne, et aussi du 150e anniversaire de la première expédition missionnaire de don Bosco en Argentine. Je salue le nouveau recteur majeur, le père Fabio Attard, en lui souhaitant un bon travail, et je remercie le cardinal Ángel Fernández Artime pour le service qu’il a rendu à l’institut au cours de ces années et qu’il offre à présent à l’Eglise universelle.

Bien qu’à distance, je désire vous encourager à vivre avec confiance et engagement ce temps d’écoute de l’Esprit et de discernement synodal.

Vous avez choisi, comme thème pour vos travaux, la devise: «Salésiens, passionnés de Jésus Christ et consacrés aux jeunes». C’est un beau programme: être «passionnés» et «consacrés», se laisser toucher pleinement par l’amour du Seigneur et servir les autres sans rien garder pour soi, précisément comme l’a fait, à son époque, votre fondateur. Même si aujourd’hui, par rapport à alors, les défis à affronter ont en partie changé, la foi et l’enthousiasme demeurent les mêmes, enrichis de nouveaux dons, comme celui de l’interculturalité.

Chers frères, je vous remercie pour le bien que vous faites dans le monde entier et je vous encourage à continuer avec persévérance. Je vous bénis de tout cœur, ainsi que vos travaux capitulaires et vos confrères présents sur les cinq continents, et je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour moi. Que Marie Auxiliatrice vous accompagne toujours.

Du Vatican, 2 avril 2025

François

Audience générale

Mercredi 9 avril

L’amour de Dieu est gratuit

Donner aux autres libère le cœur

Texte préparé par le Pape:

Chers frères et sœurs,

Aujourd’hui, nous nous penchons sur une autre rencontre de Jésus relatée dans les Evangiles. Cette fois-ci, la personne rencontrée n’a pas de nom. L’évangéliste Marc la présente simplement comme «un homme» (10, 17). Il s’agit d’un homme qui depuis sa jeunesse a respecté les commandements, mais qui, malgré cela, n’a pas encore trouvé le sens de sa vie. Il le cherche. C’est peut-être quelqu’un qui n’a pas pris de décision jusqu’au bout, malgré l’apparence de personne engagée. Au-delà des choses que nous faisons, des sacrifices ou des succès, ce qui compte vraiment pour être heureux, c’est ce que nous portons dans notre cœur. Si un navire doit prendre la mer et quitter le port pour naviguer en haute mer, il a beau être merveilleux, avec un équipage exceptionnel, s’il ne tire pas sur le lest et les ancres qui le retiennent, il n’avancera jamais. Cet homme s’est construit un navire de luxe, mais il est resté au port!

Alors que Jésus poursuit son chemin, cet homme court vers lui, s’agenouille devant lui et lui demande: «Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage?» (v. 17). Remarquez les verbes: «que dois-je faire pour avoir la vie éternelle». Puisque l’observation de la Loi ne lui a pas donné le bonheur et la sécurité d’être sauvé, il se tourne vers le Maître Jésus. Ce qui est frappant, c’est que cet homme ne connaît pas le vocabulaire de la gratuité! Tout lui semble dû. Tout est un devoir. La vie éternelle est pour lui un héritage, quelque chose qui s’obtient de droit, par le respect méticuleux des engagements. Mais dans une vie vécue ainsi, même si c’est certainement pour le bien, quelle place peut avoir l’amour?

Comme toujours, Jésus va au-delà de l’apparence. Alors que cet homme met en avant son beau curriculum, Jésus va plus loin et regarde à l’intérieur. Le verbe utilisé par Marc est très significatif: «posant son regard sur lui» (v. 21). C’est précisément parce que Jésus regarde à l’intérieur de chacun de nous qu’il nous aime tels que nous sommes vraiment. Qu’est-ce qu’il aura vu à l’intérieur de cette personne? Que voit Jésus lorsqu’il regarde en nous et qu’il nous aime, malgré nos distractions et nos péchés? Il voit notre fragilité, mais aussi notre désir d’être aimés tels que nous sommes.

En posant son regard sur lui — dit l’Evangile — «il l’aima» (v. 21). Jésus aime cet homme avant même de l’inviter à le suivre. Il l’aime tel qu’il est. L’amour de Jésus est gratuit, à l’opposé de la logique du mérite qui assaillait cette personne. Nous sommes vraiment heureux lorsque nous réalisons que nous sommes aimés de cette manière, gratuitement, par grâce. Et cela vaut également dans les relations entre nous: tant que nous essayons d’acheter l’amour ou de mendier l’affection, ces relations ne nous rendront jamais heureux.

La proposition que Jésus fait à cet homme est de changer sa manière de vivre et d’être en relation avec Dieu. En effet, Jésus reconnaît qu’en lui, comme en chacun de nous, il y a un manque. C’est le désir que nous portons dans notre cœur d’être aimés. Il y a une blessure qui nous appartient en tant qu’êtres humains, la blessure par laquelle l’amour peut passer.

Pour combler ce manque, il ne faut pas «acheter» de la reconnaissance, de l’affection, de la cons-idération, mais en revanche «vendre» tout ce qui nous alourdit, pour rendre notre cœur plus libre. On n’a pas besoin de continuer à prendre pour soi, mais plutôt de donner aux pauvres, de mettre à disposition, de partager.

Enfin, Jésus invite cet homme à ne pas rester seul. Il l’invite à le suivre, à rester dans un lien, à vivre une relation. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de sortir de l’anonymat. Nous ne pouvons entendre notre nom que dans une relation, dans laquelle quelqu’un nous appelle. Si nous restons seuls, nous n’entendrons jamais notre nom appelé et nous continuerons à rester des «untel», anonymes. Peut-être qu’aujourd’hui, précisément parce que nous vivons dans une culture de l’autosuffisance et de l’individualisme, nous nous trouvons plus malheureux parce que nous n’entendons plus notre nom prononcé par quelqu’un qui nous aime gratuitement.

Cet homme n’accepte pas l’invitation de Jésus et reste seul, parce que les ballasts de sa vie le maintiennent au port. La tristesse est le signe qu’il n’a pas pu partir. Parfois, nous pensons qu’il s’agit de richesses et ce ne sont que des fardeaux qui nous retiennent. L’espoir est que cette personne, comme chacun de nous, changera tôt ou tard et décidera de prendre le large.

Sœurs et frères, confions au Cœur de Jésus tous ceux qui sont tristes et indécis, afin qu’ils puissent sentir le regard aimant du Seigneur, qui s’émeut en nous regardant tendrement de l’intérieur.

Messe du Dimanche des Rameaux

Place Saint-Pierre, 13 avril 2025

Voir le Seigneur dans les visages déchirés par les conflits

et la misère

Homélie préparée par le Pape François:

«Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur» (Lc 19, 38). C’est ainsi que la foule acclame Jésus lorsqu’il entre à Jérusalem. Le Messie passe par la porte de la ville sainte, grand ouverte pour accueillir celui qui, quelques jours plus tard, en sortira maudit et condamné, chargé de la croix.

Aujourd’hui, nous avons nous aussi suivi Jésus, d’abord dans une procession festive, puis sur un chemin douloureux, inaugurant la Semaine Sainte qui nous prépare à célébrer la passion, la mort et la résurrection du Seigneur.

Alors que nous regardons, dans la foule, les visages des soldats et les larmes des femmes, notre attention est attirée par un inconnu dont le nom entre soudain dans l’Evangile: Simon de Cyrène. Cet homme est pris par les soldats qui «le chargent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus» (Lc 23, 26). Il arrivait de la campagne, il passait par là et il est tombé sur un événement qui l’a submergé, pareillement au lourd bois sur ses épaules.

Alors que nous sommes en route vers le Calvaire, réfléchissons un instant au geste de Simon, scrutons son cœur, suivons ses pas aux côtés de Jésus.

D’abord son geste, qui est si ambivalent. En effet, le Cyrénéen est obligé de porter la croix: il n’aide pas Jésus par conviction, mais par contrainte. Cependant il se retrouve à participer personnellement à la passion du Seigneur. La croix de Jésus devient la croix de Simon. Mais pas celle de ce Simon Pierre qui avait promis de toujours suivre le Maître. Ce Simon-là a disparu dans la nuit de la trahison, après avoir proclamé: «Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort» (Lc 22, 33). Ce n’est plus le disciple qui marche derrière Jésus, mais ce Cyrénéen. Le Maître avait pourtant clairement enseigné: «Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive» (Lc 9, 23). Simon de Galilée dit mais ne fait pas. Simon de Cyrène fait, mais il ne dit rien: aucun dialogue entre lui et Jésus, pas un mot n’est prononcé. Entre lui et Jésus, il n’y a que le bois de la croix.

Pour savoir si le Cyrénéen a secouru ou détesté Jésus épuisé, avec qui il doit partager la fatigue, pour savoir s’il porte ou supporte la croix, nous devons regarder son cœur. Alors que le cœur de Dieu est sur le point de s’ouvrir, transpercé par une douleur qui révèle sa miséricorde, le cœur de l’homme reste fermé. Nous ne savons pas ce qui habite le cœur du Cyrénéen. Mettons-nous à sa place: ressentons-nous de la colère ou de la pitié, de la tristesse ou de l’agacement? Si nous nous souvenons de ce que Simon a fait pour Jésus, rappelons-nous aussi de ce que Jésus a fait pour Simon — comme pour moi, pour toi, pour chacun de nous — : il a racheté le monde. La croix de bois que supporte le Cyrénéen est celle du Christ qui porte le péché de tous les hommes. Il le porte par amour pour nous, par obéissance au Père (cf. Lc 22, 42), en souffrant avec nous et pour nous. C’est précisément de cette manière inattendue et bouleversante que le Cyrénéen est impliqué dans l’histoire du salut, où personne n’est étranger.

Suivons donc les pas de Simon, car il nous enseigne que Jésus vient à la rencontre de chacun, dans toutes les situations. Quand nous voyons une multitude d’hommes et de femmes que la haine et la violence jettent sur le chemin du Calvaire, rappelons-nous que Dieu a fait de ce chemin un lieu de rédemption parce qu’il l’a parcouru en donnant sa vie pour nous. Combien de Cyrénéens portent la croix du Christ! Les reconnaissons-nous? Voyons-nous le Seigneur sur leurs visages déchirés par la guerre et la misère? Face à la terrible injustice du mal, porter la croix du Christ n’est jamais vain, c’est au contraire la manière la plus concrète de partager son amour sauveur.

La passion de Jésus devient compassion lors-que nous tendons la main à ceux qui n’en peuvent plus, lorsque nous relevons ceux qui sont tombés, lorsque nous embrassons ceux qui sont découragés. Frères et sœurs, pour vivre ce grand miracle de la miséricorde, choisissons pendant la Semaine Sainte comment porter la croix: non pas autour du cou, mais dans le cœur. Non seulement la nôtre, mais aussi celle de ceux qui souffrent à nos côtés; peut-être celle de cet inconnu que le hasard — mais est-ce vraiment un hasard? — nous a fait rencontrer. Préparons-nous à la Pâque du Seigneur en devenant des Cyrénéens les uns pour les autres.

Angelus

13 avril 2025

La souffrance des victimes

de guerre est un cri vers le ciel

Texte préparé par le Pape:

Chers frères et sœurs, bonjour!

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, nous avons écouté dans l’Evangile le récit de la Passion du Seigneur selon Luc (cf. Lc 22, 14-23, 56). Nous avons entendu Jésus s’adresser plusieurs fois au Père: «Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse!» (22, 42); «Père, pardonne-leur: ils ne savent ce qu’ils font» (23, 34); «Père, en tes mains je remets mon esprit» (23, 46). Sans défense et humilié, nous l’avons vu marcher vers la croix avec les sentiments et le cœur d’un enfant accroché au cou de son père, fragile dans sa chair, mais fort dans l’abandon confiant, jusqu’à s’endormir, dans la mort, entre ses bras.

Ce sont des sentiments que la liturgie nous appelle à contempler et à faire nôtres. Nous avons tous des peines, physiques ou morales, et la foi nous aide à ne pas céder au désespoir, à ne pas nous enfermer dans l’amertume, mais à les affronter, en nous sentant enveloppés, comme Jésus, par l’étreinte providentielle et miséricordieuse du Père.

Sœurs et frères, je vous remercie infiniment pour vos prières. En ce moment de faiblesse physique, elles m’aident à sentir encore plus la proximité, la compassion et la tendresse de Dieu. Je prie moi aussi pour vous et je vous demande de confier avec moi au Seigneur toutes les personnes qui souffrent, spécialement celles qui sont touchées par la guerre, la pauvreté ou les catastrophes naturelles. En particulier, que Dieu accueille dans sa paix les victimes de l’effondrement d’une discothèque à Saint-Domingue et qu’il réconforte leurs familles.

Le 15 avril marquera le deuxième triste anniversaire du début du conflit au Soudan, qui a fait des milliers de morts et contraint des millions de familles à fuir leur foyer. La souffrance des enfants, des femmes et des personnes vulnérables crie vers le ciel et nous supplie d’agir. Je renouvelle mon appel aux parties impliquées, pour qu’elles mettent fin à la violence et s’engagent sur la voie du dialogue, et à la communauté internationale, pour que l’aide essentielle aux populations ne manque pas.

Et souvenons-nous aussi du Liban, où la tragique guerre civile a commencé il y a cinquante ans: puisse ce pays vivre dans la paix et la prospérité avec l’aide de Dieu.

Que la paix vienne enfin pour l’Ukraine martyrisée, la Palestine, Israël, la République démocratique du Congo, la Birmanie, le Soudan du Sud. Que Marie, Mère des Douleurs, nous obtienne cette grâce et nous aide à vivre la Semaine Sainte avec foi.

Chirographe du Pape François réformant l’Académie pontificale ecclésiastique

Le ministère pétrinien

Le ministère pétrinien, en travaillant au bénéfice de toute l’Eglise, a toujours manifesté son attention fraternelle aux Eglises locales et à leurs pasteurs, afin qu’ils sentent toujours vivante cette communion de vérité et de grâce que le Seigneur a placée au fondement de son Eglise.

Dans le service constant d’apporter aux peuples et aux Eglises la proximité du Pape, les représentants pontificaux envoyés dans les différentes nations et territoires sont des points de référence. Ils sont les gardiens de cette sollicitude qui va du centre vers les périphéries afin de les faire participer à l’élan missionnaire de l’Eglise, pour y retourner ensuite avec des besoins, des réflexions et des aspirations. Même dans les moments où il semble que les ombres du mal ont marqué chaque acte d’égarement et de méfiance, ils restent «le regard vigilant et lucide du Successeur de Pierre sur l’Eglise et sur le monde» (François, Discours aux participants à la réunion des représentants pontificaux, 17 septembre 2016). Appelés à faire sentir la présence de l’Evêque de Rome, «principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles» (Concile Vatican ii, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23) dans les pays où ils sont envoyés, ils exercent une action pastorale qui met en valeur leur esprit sacerdotal, leurs dons humains et leurs compétences professionnelles.

A cette action, à la fois sacerdotale et évangélisatrice, mise au service des Eglises particulières, la mission confiée aux diplomates du Pape associe la représentation auprès des pouvoirs publics. Une tâche qui manifeste l’exercice effectif de ce droit natif et indépendant de la légation qui fait également partie de l’office pétrinien et qui, en le réalisant, exige le respect des règles du droit international à la base de la vie de la Communauté des peuples (cf. Code de droit canonique, c. 362). Notre époque montre que ce service ne se limite plus aux pays où l’annonce du salut a enraciné la présence de l’Eglise, mais qu’il s’exerce aussi dans les territoires où elle est une communauté naissante; ou dans les instances internationales où, par l’intermédiaire de ses représentants, le Siège de Pierre prête attention aux débats, en évalue les contenus et, à la lumière de la dimension éthique et religieuse qui lui est propre, propose une lecture des grands thèmes qui concernent l’aujourd’hui et l’avenir de la famille humaine.

Afin de s’acquitter convenablement de ses fonc-tions, le diplomate doit être constamment engagé dans un parcours de formation solide et continu. Il ne suffit pas de se limiter à l’acquisition de connaissances théoriques, mais il est nécessaire de développer une méthode de travail et un style de vie qui lui permettent de comprendre pleinement la dynamique des relations internationales et de bien interpréter les objectifs et les difficultés qu’une Eglise de plus en plus synodale doit affronter. Ce n’est que par une observation attentive de la réalité en constante évolution et l’adoption d’un sain discernement qu’il est possible d’attribuer un sens aux événements et de proposer des actions concrètes. Dans ce contexte, des qualités telles que la proximité, l’écoute attentive, le témoignage, l’approche fraternelle et le dialogue s’avèrent fondamentales. Ces qualités doivent être associées à l’humilité et à la douceur, afin que le prêtre, et en particulier le diplomate pontifical, puisse exercer le don du sacerdoce reçu à l’image du Christ Bon Pasteur (cf. Mt 11, 28-30; Jn 10, 11-18).

Aujourd’hui, tout cela demande une préparation plus adéquate aux besoins de l’époque de ces ecclésiastiques qui, provenant des différents diocèses du monde et ayant déjà acquis la formation dans les sciences sacrées et exercé une première activité pastorale, se préparent, après une minutieuse sélection, à poursuivre leur mission sacerdotale dans le Service diplomatique du Saint-Siège. Il ne s’agit pas seulement d’assurer une formation académique et scientifique de haut niveau, mais aussi de veiller à ce que celle-ci constitue une action ecclésiale appelée à la nécessaire confrontation avec la réalité de notre monde «surtout à une époque comme la nôtre marquée par les changements rapides, constants et considérables dans le domaine des sciences et des technologies» (Const. ap. Veritatis gaudium, Proemio, n. 5).

Depuis trois cents ans, l’Académie pontificale ecclésiastique remplit cette fonction particulière, une institution qui, surmontant les moments difficiles de l’histoire, s’est affirmée comme l’«école diplomatique du Saint-Siège» en formant des générations de prêtres qui ont mis leur vocation au service de l’office pétrinien, en travaillant dans les représentations pontificales et à la Secrétairerie d’Etat. Pour qu’elle puisse répondre toujours mieux aux finalités qui lui ont été conférées, suivant l’exemple de mes prédécesseurs de v.m., j’ai décidé de mettre à jour sa structure et d’approuver, en forme spécifique, le nouveau Statut qui fait partie intégrante du présent acte.

Par conséquent, j’établis l’Académie pontificale ecclésiastique en tant qu’Institut ad instar Facultatis pour l’étude des Sciences diplomatiques, augmentant ainsi le nombre d’Institutions similaires envisagées par la Const. ap. Veritatis gaudium (cf. Normes applicatives, n. 70).

Dotée de la personnalité juridique publique (cf. Veritatis gaudium, art. 62 § 3), l’Académie sera régie par les normes communes ou particulières du droit canonique qui lui sont applicables, et par d’autres dispositions données par le Saint-Siège pour ses institutions d’enseignement supérieur (cf. Ibid., Normes applicatives, art. 1 § 1).

Par autorité du Saint-Siège (cf. Veritatis gaudium, art. 2 et 6; Normes applicatives, art. 1), elle conférera les grades académiques de deuxième et troisième cycle en Sciences diplomatiques.

L’Académie remplira sa fonction dans les formes les plus avancées que requièrent aujourd’hui la formation et la recherche dans le secteur disciplinaire particulier des sciences diplomatiques auxquelles contribuent l’étude des disciplines juridiques, historiques, politiques et économiques, l’étude des langues utilisées dans les relations internationales et la compétence scientifique. Dans ce renouvellement, on veillera à ce que les programmes d’enseignement aient un lien étroit avec les disciplines ecclésiastiques, avec les méthodes de travail de la Curie romaine, avec les besoins des Eglises locales et, plus largement, avec l’œuvre d’évangélisation, l’action de l’Eglise et ses rapports avec la culture et la société humaine (cf. Ibid., art. 85; Normes applicatives, art. 4). Ce sont en effet autant d’éléments constitutifs de l’action diplomatique du Siège apostolique et de sa capacité à travailler, à servir de médiateur, à surmonter les barrières et à développer ainsi des voies concrètes de dialogue et de négociation pour garantir la paix, la liberté de religion pour tous les croyants et l’ordre entre les nations.

De plus, je dispose que l’Académie pontificale ecclésiastique, en raison de sa nature d’Institution académique destinée à la formation spéciale des diplomates pontificaux et en raison des finalités de ses programmes d’enseignement et de recherche, fait, à tous égards, partie intégrante de la Secrétairerie d’Etat dans le cadre de laquelle elle opère et dans la structure de laquelle elle s’insère à titre spécial (cf. Const. ap. Praedicate Evangelium, art. 52 § 2).

Ce qui est établi par le présent Chirographe reçoit une valeur immédiate, pleine et définitive, nonobstant toute disposition contraire, même digne d’une mention spéciale.

Donné à Rome, en la Basilique Saint-Pierre, le 25 mars de l’an 2025,

solennité de l’Annonciation du Seigneur,

le treizième du Pontificat.

François

Audience générale

16 avril 2025

L’espérance des fils se trouve

dans la porte que le Père

laisse toujours ouverte

Catéchèse préparée par le Pape:

Chers frères et sœurs,

Après avoir médité sur les rencontres de Jésus avec certains personnages de l’Evangile, je voudrais m’arrêter, à partir de cette catéchèse, sur quelques paraboles. Comme nous le savons, ce sont des histoires qui reprennent des images et des situations de la réalité quotidienne. C’est pourquoi elles touchent aussi notre vie. Elles nous provoquent. Et elles nous demandent de prendre position: où est-ce que je me situe dans ce récit?

Commençons par la parabole la plus célèbre, celle dont nous nous souvenons tous peut-être depuis que nous étions tout petits: la parabole du père et des deux fils (Lc 15, 1-3.11-32). Nous y trouvons le cœur de l’Evangile de Jésus, à savoir la miséricorde de Dieu.

L’évangéliste Luc dit que Jésus raconte cette parabole pour les pharisiens et les scribes, qui murmuraient du fait qu’Il mangeait avec les pécheurs. C’est pourquoi on pourrait dire qu’il s’agit d’une parabole adressée à ceux qui sont perdus mais qui ne le savent pas et qui jugent les autres.

L’Evangile veut nous donner un message d’espérance, car il nous dit que, où que nous soyons perdus, quelle que soit la manière dont nous nous sommes perdus, Dieu vient toujours nous chercher! Peut-être nous sommes-nous perdus comme une brebis qui s’est éloignée du chemin pour brouter l’herbe, ou qui est restée derrière à cause de la fatigue (cf. Lc 15, 4-7). Ou bien nous sommes perdus comme une pièce de monnaie, qui est peut-être tombée par terre et ne peut plus être retrouvée, ou bien quelqu’un l’a mise quelque part et ne se souvient plus de l’endroit. Ou bien nous nous sommes perdus comme les deux fils de ce père: le plus jeune parce qu’il s’est lassé d’une relation qu’il jugeait trop exigeante; mais l’aîné aussi s’est perdu, parce qu’il ne suffit pas de rester à la maison s’il y a de l’orgueil et de la rancœur dans le cœur.

L’amour est toujours un engagement, il y a toujours quelque chose que nous devons accepter de perdre pour rencontrer l’autre. Mais le fils cadet de la parabole ne pense qu’à lui-même, comme cela arrive à certaines étapes de l’enfance et de l’adolescence. En réalité, autour de nous, nous voyons aussi beaucoup d’adultes qui sont ainsi, qui ne parviennent pas à poursuivre une relation parce qu’ils sont égoïstes. Ils s’imaginent qu’ils vont se trouver et, au contraire, ils se perdent, car ce n’est que lorsqu’on vit pour quelqu’un que nous vivons vraiment.

Ce fils cadet, comme nous tous, a faim d’affection, il veut être aimé. Mais l’amour est un don précieux, il doit être traité avec soin. Au lieu de cela, il le gaspille, il se dévalorise, il ne se respecte pas. Il s’en rend compte dans les moments de famine, quand personne ne s’occupe de lui. Le risque est que, dans ces moments-là, nous nous mettions à mendier l’affection et nous nous attachions au premier maître venu.

Ce sont ces expériences qui font naître en nous la fausse conviction de pouvoir vivre une relation seulement de manière servile, comme si nous devions expier une faute ou comme si l’amour véritable ne pouvait pas exister. Le fils cadet, en effet, lorsqu’il a touché le fond, pense retourner dans la maison de son père pour ramasser par terre quelques miettes d’affection.

Seul celui qui nous aime vraiment peut nous libérer de cette fausse vision de l’amour. Dans notre relation avec Dieu, nous faisons précisément cette expérience. Le grand peintre Rembrandt, dans un tableau célèbre, a magnifiquement représenté le retour du fils prodigue. Deux détails me frappent particulièrement: la tête du jeune homme est rasée, comme celle d’un pénitent, mais elle ressemble aussi à la tête d’un enfant, car ce fils est en train de renaître. Et puis les mains du père: l’une masculine et l’autre féminine, pour exprimer la force et la tendresse dans l’étreinte du pardon.

Mais c’est le fils aîné qui représente ceux pour qui la parabole est racontée: c’est le fils qui est toujours resté à la maison avec son père, mais qui était distant de lui, distant de cœur. Ce fils aurait peut-être voulu partir lui aussi, mais par peur ou par devoir, il est resté là, dans cette relation. Or, quand on s’adapte contre son gré, on commence à nourrir en soi une colère qui, tôt ou tard, explose. Paradoxalement, c’est le fils aîné qui risque finalement de rester hors de la maison, parce qu’il ne partage pas la joie de son père.

Le père sort également à sa rencontre. Il ne le gronde pas et ne le rappelle pas à l’ordre. Il veut simplement qu’il ressente son amour. Il l’invite à entrer et laisse la porte ouverte. Cette porte reste également ouverte pour nous. C’est en effet la raison de l’espérance: nous pouvons espérer parce que nous savons que le Père nous attend, qu’il nous voit de loin et qu’il laisse toujours la porte ouverte.

Chers frères et sœurs, demandons-nous donc où nous nous situons dans ce merveilleux récit. Et demandons à Dieu le Père la grâce de retrouver nous aussi le chemin vers la maison.

Messe chrismale du Jeudi Saint

Basilique Saint-Pierre, 17 avril 2025

Un ministère d’espérance

sans murs ni douanes

Homélie préparée par le Pape et lue par le cardinal Domenico Calcagno:

Chers évêques et prêtres, chers frères et sœurs!

«L’Alpha et l’Oméga, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers» (Ap 1, 8), c’est Jésus. C’est précisément le Jésus que Luc nous décrit dans la synagogue de Nazareth, au milieu de ceux qui le connaissent depuis l’enfance et qui sont maintenant étonnés par Lui. La révélation — «apocalypse» — est offerte dans des limites de temps et d’espace: la chair y est comme un pilier qui soutient l’espérance. La chair de Jésus et la nôtre. Le dernier livre de la Bible raconte cette espérance. Il le fait de manière originale, en faisant fondre toutes les peurs apocalyptiques au soleil de l’amour crucifié. En Jésus, le livre de l’histoire est ouvert et peut être lu.

Nous, les prêtres, avons aussi une histoire: en renouvelant nos promesses d’Ordination le Jeudi Saint, nous confessons que nous ne pouvons la lire qu’en Jésus de Nazareth. «Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang» (Ap 1, 5), ouvre aussi le rouleau de notre vie et nous enseigne à trouver les passages qui en révèlent le sens et la mission. Lorsque nous nous laissons instruire par Lui, notre ministère devient un ministère d’espérance, car dans chacune de nos histoires, Dieu ouvre un jubilé, c’est-à-dire un temps et une oasis de grâce. Posons-nous la question: est-ce que j’apprends à lire ma vie? Ou ai-je peur de le faire?

C’est un peuple tout entier qui trouve le repos lorsque le jubilé commence dans notre vie: non pas une fois tous les vingt-cinq ans — nous l’espérons! — mais dans cette proximité quotidienne du prêtre avec son peuple dans lequel s’accomplissent les prophéties de justice et de paix. «Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père» (Ap 1, 6): c’est le peuple de Dieu. Ce -royaume de prêtres ne coïncide pas avec un clergé. Le «nous» que Jésus façonne est un peuple dont nous ne voyons pas les frontières, dont les murs et les douanes tombent. Celui qui dit : «Voici que je fais toutes choses nouvelles» (Ap 21, 5) a déchiré le voile du temple et réserve à l’humanité une cité-jardin, la nouvelle Jérusalem aux portes toujours ouvertes (Ap 21, 25). Ainsi, Jésus lit et nous enseigne à lire le sacerdoce ministériel comme un pur service au peuple sacerdotal qui habitera bientôt une ville qui n’a pas besoin de temple.

L’année jubilaire représente donc, pour nous prêtres, un appel spécifique à recommencer sous le signe de la conversion. Pèlerins de l’espérance, pour sortir du cléricalisme et devenir des hérauts de l’espérance. Certes, si l’Alpha et l’Oméga de notre vie est Jésus, nous pouvons nous aussi rencontrer l’opposition dont Il a fait l’expérience à Nazareth. Le pasteur qui aime son peuple ne vit pas à la recherche du consensus et de l’approbation à tout prix. Pourtant, la fidélité de l’amour convertit, les pauvres le reconnaissent d’abord, mais elle inquiète et attire lentement les autres aussi. «Voici […], tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui! Amen!» (Ap 1, 7).

Nous sommes réunis ici, chers amis, pour faire nôtre et répéter ce «Oui, Amen!». C’est la confession de foi du peuple de Dieu: «Oui, c’est ainsi, il tient comme un roc!». La passion, la mort et la résurrection de Jésus, que nous nous apprêtons à revivre, sont le terrain qui soutient fermement l’Eglise et, en elle, notre ministère sacerdotal. Et quel est ce terrain? Dans quel humus pouvons-nous non seulement tenir, mais nous épanouir? Pour le comprendre, il faut revenir à Nazareth, comme l’avait si bien pressenti saint Charles de Foucauld.

«Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture» (Lc 4, 16). Nous avons évoqué ici au moins deux habitudes: celle de fréquenter la synagogue et celle de lire. Notre vie est soutenue par de bonnes habitudes. Elles peuvent se flétrir, mais elles révèlent où est notre cœur. Celui de Jésus est un cœur amoureux de la Parole de Dieu: à douze ans, on le comprenait déjà, et maintenant, adulte, les Ecritures sont sa maison. Voilà le terrain, l’humus vital que nous trouvons en devenant ses disciples. «On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage» (Lc 4, 17). Jésus sait ce qu’il cherche. Le rituel de la synagogue le permettait: après la lecture de la Torah, chaque rabbin pouvait trouver des pages prophétiques pour actualiser le message. Mais ici, il y a bien plus: il y a la page de sa vie. Luc veut dire ceci: parmi les nombreuses prophéties, Jésus choisit celle qu’il veut accomplir.

Chers prêtres, chacun de nous a une Parole à accomplir. Chacun de nous a une relation avec la Parole de Dieu qui vient de loin. Nous ne la mettons au service de tous que lorsque la Bible reste notre première demeure. En elle, chacun de nous a des pages qui lui sont chères. C’est beau et important! Aidons aussi les autres à trouver les pages de leur vie: peut-être les époux, lorsqu’ils choisissent les lectures de leur mariage; ou ceux qui sont en deuil et qui cherchent des passages pour confier à la miséricorde de Dieu et à la prière de la communauté la personne défunte. Il y a une page de la vocation, en général, au début du cheminement de chacun de nous. Par son intermédiaire, si nous la gardons, Dieu nous appelle encore pour que l’amour ne se refroidisse pas.

Cependant, pour chacun de nous, la page choisie par Jésus est également, et de manière particulière, importante. Nous Le suivons et c’est pour cette raison que nous sommes concernés et impliqués dans sa mission. «Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit:

L’Esprit du Seigneur est sur moi

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onc-tion.

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,

annoncer aux captifs leur libération,

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,

remettre en liberté les opprimés,

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui » (Lc 4, 17-20).

Tous nos yeux sont maintenant fixés sur Lui. Il annonce un jubilé. Il ne le fait pas comme quelqu’un qui parle des autres. Il dit: «L’Esprit du Seigneur est sur moi», comme quelqu’un qui sait de quel Esprit il parle. Et il ajoute en effet: «Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre». C’est divin: que la Parole devienne réalité. Les actes parlent maintenant, les paroles s’accomplissent. C’est nouveau, c’est fort. «Voici que je fais toutes choses nouvelles». Il n’y a pas de grâce, il n’y a pas de Messie, si les promesses restent des promesses, si elles ne deviennent pas ici-bas réalité. Tout se transforme.

Tel est l’Esprit que nous invoquons sur notre sacerdoce: nous en avons été investis et l’Esprit de Jésus reste le protagoniste silencieux de notre service. Le peuple ressent son souffle quand les mots deviennent réalité en nous. Les pauvres, avant les autres, les enfants, les adolescents, les femmes, et même ceux qui ont été blessés dans leur relation avec l’Eglise, ont le «flair» de l’Esprit Saint: ils le distinguent des autres esprits mondains, ils le reconnaissent dans la coïncidence en nous entre l’annonce et la vie. Nous pouvons devenir une prophétie accomplie, et c’est beau! Le Saint Chrême, que nous consacrons aujourd’hui, scelle ce mystère transformateur dans les différentes étapes de la vie chrétienne. Et attention: ne jamais se décourager, car c’est l’œuvre de Dieu. Croire, oui! Croire que Dieu ne faillit pas avec moi! Dieu ne faillit jamais. Rappelez-vous ce mot de l’Ordination: «Que Dieu Lui-même achève en vous ce qu’il a commencé». Et il le fait.

C’est l’œuvre de Dieu, pas la nôtre: apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs, la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés. Jésus a trouvé ce passage dans le rouleau, et il continue à le lire dans la biographie de chacun aujourd’hui. D’abord parce que, jusqu’au dernier jour, c’est toujours Lui qui nous évangélise, qui nous libère de nos prisons, qui ouvre nos yeux, qui soulève les fardeaux chargés sur nos épaules. Ensuite parce que, en nous appelant à sa mission et en nous insérant sacramentellement dans sa vie, Il libère d’autres aussi par nous. De manière générale, sans que nous nous rendions compte. Notre sacerdoce devient un ministère jubilaire, comme le sien, sans sonner le cor ni la trompette: dans une consécration non pas criée, mais radicale et gratuite. C’est le Royaume de Dieu, celui dont parlent les paraboles, efficace et discret comme le levain, silencieux comme la semence. Combien de fois les petits l’ont-ils reconnu en nous? Et sommes-nous capables de dire merci?

Dieu seul sait combien la moisson est abondante. Nous, les ouvriers, faisons l’expérience du labeur et de la joie de la récolte. Nous vivons après le Christ, dans les temps messianiques. Bannissons le désespoir! Restitution et remise des dettes; redistribution des responsabilités et des ressources: c’est ce qu’attend le peuple de Dieu. Il veut y participer et, en vertu du Baptême, il est un grand peuple sacerdotal. Les huiles que nous consacrons en cette célébration solennelle sont pour sa consolation et la joie messianique.

Le champ, c’est le monde. Notre maison commune, si blessée, et la fraternité humaine, si niée et pourtant indélébile, nous appellent à des choix faits pour les champs. La récolte de Dieu est pour tous: Un champ vivant, dans lequel pousse cent fois plus que ce qui a été semé. Que la joie du -Royaume, qui récompense tout effort, nous anime dans la mission. Tout agriculteur, en effet, connaît des saisons où il ne voit rien pousser. Il y en a aussi dans nos vies. C’est Dieu qui fait pousser et qui oint ses serviteurs de l’huile de la joie.

Chers fidèles, peuple de l’espérance, priez aujourd’hui pour la joie des prêtres. Que la libération promise par les Ecritures et nourrie par les sacrements vous parvienne. De nombreuses peurs nous habitent et de terribles injustices nous entourent, mais un monde nouveau s’est déjà levé. Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils, Jésus. Il oint nos blessures et sèche nos larmes. «Voici qu’il vient avec les nuées» (Ap 1, 7). A Lui le règne et la gloire dans les siècles. Amen.

Veillée pascale du Samedi saint

Basilique vaticane, 19 avril 2025

Faire place à la lumière du Ressuscité pour devenir bâtisseurs d’espérance pour le monde

Homélie préparée par le Pape François et prononcée par le cardinal Re

Il fait nuit lorsque le cierge pascal s’avance lentement vers l’autel. Il fait nuit lorsque le chant de l’hymne ouvre nos cœurs à l’exultation, parce que la terre est «inondée d’une si grande splendeur: la lumière du Roi éternel a vaincu les ténèbres du monde» (Exultet de Pâques). C’est vers la fin de la nuit que les événements racontés dans l’Evangile, qui vient d’être proclamé, se produisent (cf. Lc 24, 1-12): la lumière divine de la Résurrection s’allume et la Pâque du Seigneur a lieu alors que le soleil est encore sur le point de se lever; aux premières lueurs de l’aube, on voit que la grande pierre placée sur le tombeau de Jésus a été renversée et que des femmes y arrivent en portant le voile de deuil. Les ténèbres enveloppent le désarroi et la peur des disciples. Tout se passe dans la nuit.

Ainsi, la Veillée pascale nous rappelle que la lumière de la Résurrection éclaire le chemin pas à pas, fait irruption dans les ténèbres de l’histoire sans bruit, brille discrètement dans nos cœurs. Et à cette lumière correspond une foi humble, dépourvue de tout triomphalisme. La Pâque du Seigneur n’est pas un événement spectaculaire par lequel Dieu s’affirme et nous oblige à croire en Lui; elle n’est pas un but que Jésus atteint par un chemin facile, en contournant le Calvaire; nous ne pouvons pas non plus en faire l’expérience avec désinvolture et sans hésitation intérieure. Au contraire, la Résurrection est semblable à des germes de lumière qui font leur chemin petit à petit, sans faire de bruit, parfois encore menacées par la nuit et l’incrédulité.

Ce «style» de Dieu nous libère d’une religiosité abstraite, qui s’illusionne en pensant que la résurrection du Seigneur résout tout par magie. Loin de là: nous ne pouvons pas célébrer Pâques sans continuer à nous confronter aux nuits que nous portons dans nos cœurs et aux ombres de mort qui s’accumulent souvent sur le monde. Le Christ a vaincu le péché et détruit la mort mais, dans notre histoire terrestre, la puissance de sa Résurrection est encore en train de s’accomplir. Et cet accomplissement, comme un petit germe de lumière, nous est confié pour que nous le con-servions et le fassions grandir.

Frères et sœurs, c’est l’appel que, surtout en cette année jubilaire, nous devons entendre fort en nous: faisons germer l’espérance de Pâques dans nos vies et dans le monde!

Quand nous sentons encore le poids de la mort dans nos cœurs, quand nous voyons les ombres du mal continuer leur marche bruyante sur le monde, quand nous sentons les blessures de l’égoïsme ou de la violence brûler dans notre chair et dans notre société, ne perdons pas courage, revenons à l’annonce de cette nuit: la lumière brille lentement même si nous sommes dans les ténèbres; l’espérance d’une vie nouvelle et d’un monde enfin libéré nous attend; un nouveau commencement peut nous surprendre même s’il semble parfois impossible, parce que le Christ a vaincu la mort.

Cette annonce qui ouvre le cœur nous remplit d’espérance. En effet, en Jésus Ressuscité, nous avons la certitude que notre histoire personnelle et le chemin de l’humanité, même s’ils sont encore plongés dans une nuit où les lumières paraissent faibles, sont entre les mains de Dieu; et Lui, dans son grand amour, ne nous laissera pas vaciller et ne permettra pas au mal d’avoir le dernier mot. En même temps, cette espérance, déjà réalisée dans le Christ, reste aussi pour nous un but à atteindre: elle nous a été confiée pour que nous en devenions des témoins crédibles et pour que le Royaume de Dieu se fraye un chemin dans le cœur des femmes et des hommes d’aujourd’hui.

Comme nous le rappelle saint Augustin, «la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ marque la vie nouvelle de tous ceux qui croient en lui; et ce mystère de sa mort et de sa résurrection, vous devez le connaître à fond et le reproduire dans votre vie» (Sermon 231, 2). Reproduire la Pâque dans nos vies et devenir des messagers d’espérance, des bâtisseurs d’espérance alors que tant de vents de mort soufflent encore sur nous.

Nous pouvons le faire par nos paroles, par nos petits gestes quotidiens, par nos choix inspirés par l’Evangile. Toute notre vie peut être une présence d’espérance. Nous voulons l’être pour ceux qui manquent de foi dans le Seigneur, pour ceux qui ont perdu leur chemin, pour ceux qui ont abandonné ou qui ont le dos courbé sous les fardeaux de la vie, pour ceux qui sont seuls ou enfermés dans leur souffrance, pour tous les pauvres et les opprimés de la terre, pour les femmes humiliées et assassinées, pour les enfants qui ne sont pas nés et ceux qui sont maltraités, pour les victimes de la guerre. A tous et à chacun, apportons l’espérance de Pâques!

J’aime rappeler une mystique du xiiie siècle, Hadewijch d’Anvers, qui, s’inspirant du Cantique des Cantiques et décrivant la souffrance due à l’absence de l’être aimé, invoque le retour de l’amour pour que — dit-elle — «il y ait dans mes ténèbres un tournant» (Hadewijch, Poèmes Visions Lettres, Gênes 2000, 23).

Le Christ ressuscité est le tournant définitif de l’histoire de l’humanité. Il est l’espérance qui ne s’éteint pas. Il est l’amour qui nous accompagne et nous soutient. Il est l’avenir de l’histoire, la destination ultime vers laquelle nous marchons, pour être accueillis dans cette vie nouvelle où le Seigneur lui-même essuiera toutes nos larmes «la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur» (Ap 21, 4). Et cette espérance de Pâques, ce «tournant dans les ténèbres», nous devons l’annoncer à tous.

Sœurs, frères, le temps de Pâques est un temps d’espérance. «Il y a encore la peur, il y a encore la conscience douloureuse du péché, mais il y a aussi une lumière qui perce. [...] Pâques apporte la bonne nouvelle que, même si les choses semblent empirer dans le monde, le mal a déjà été vaincu. Pâques nous permet d’affirmer que, même si Dieu semble très loin et que nous restons absorbés par tant de petites réalités, notre Seigneur parcourt le chemin avec nous. […] Il y a beaucoup de rayons d’espérance qui éclairent le chemin de notre vie» (H. Nouwen, Prières du silence. Le chemin de l’espérance, Brescia 2000, 55-56).

Faisons place à la lumière du Ressuscité! Et nous deviendrons des bâtisseurs d’espérance pour le monde.

Homélie pour la Messe de Pâques

Basilique Saint-Pierre, dimanche 20 avril 2025

Hâtons-nous à la rencontre

de Jésus qui renouvelle la vie

Homélie préparée par le Pape François et lue par le cardinal Angelo Comastri:

Marie de Magdala, voyant que la pierre du tombeau avait été roulée, se mit à courir pour aller le dire à Pierre et à Jean. De même, les deux disciples, après avoir reçu la nouvelle bouleversante, sont sortis et — dit l’Evangile — «ils couraient tous les deux ensemble» (Jn 20, 4). Les protagonistes des récits de Pâques courent tous! Et ce fait de «courir» exprime, d’une part, la préoccupation qu’on aurait emporté le corps du Seigneur; mais, d’autre part, la course de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean exprime le désir, l’élan du cœur, l’attitude intérieure de ceux qui partent à la recherche de Jésus. En effet, il est ressuscité et n’est donc plus dans le tombeau. Il faut le chercher ailleurs.

C’est l’annonce de Pâques: il faut le chercher ailleurs. Le Christ est ressuscité, il est vivant! Il n’est pas resté prisonnier de la mort, il n’est plus enveloppé dans le linceul, et donc on ne peut pas l’enfermer dans une belle histoire à raconter, on ne peut pas en faire un héros du passé ou penser à Lui comme à une statue placée dans la salle d’un musée! Au contraire, nous devons le chercher, et pour cela nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous devons nous mettre en mouvement, sortir pour le chercher: le chercher dans notre vie, le chercher sur le visage de nos frères, le chercher dans le quotidien, le chercher partout sauf dans ce tombeau.

Le chercher toujours. Car s’il est ressuscité, Il est présent partout, Il demeure parmi nous, Il se cache et se révèle aujourd’hui encore dans les sœurs et les frères que nous rencontrons sur notre chemin, dans les situations les plus anonymes et les plus imprévisibles de notre vie. Il est vivant et reste toujours avec nous, pleurant les larmes de ceux qui souffrent et multipliant la beauté de la vie dans les petits gestes d’amour de chacun de nous.

C’est pourquoi la foi pascale, qui nous ouvre à la rencontre avec le Seigneur Ressuscité et nous dispose à l’accueillir dans notre vie, est tout sauf un arrangement statique ou une installation paisible dans une quelconque assurance religieuse. Au contraire, Pâques nous met en mouvement, elle nous pousse à courir comme Marie de Magdala et comme les disciples; elle nous invite à avoir des yeux capables de «voir au-delà», pour entrevoir Jésus, le Vivant, comme le Dieu qui se révèle et qui, aujourd’hui aussi, se rend présent, nous parle, nous précède, nous surprend. Comme Marie de Magdala, nous pouvons faire chaque jour l’expérience de perdre le Seigneur, mais chaque jour nous pouvons courir pour le chercher encore, en sachant avec certitude qu’Il se laisse trouver et qu’Il nous éclaire de la lumière de sa résurrection.

Frères et sœurs, voici la plus grande espérance de notre vie: nous pouvons vivre cette existence pauvre, fragile et blessée en nous accrochant au Christ, car Il a vaincu la mort, Il a vaincu nos ténèbres et Il vaincra les ténèbres du monde, pour nous faire vivre avec Lui dans la joie, pour toujours. Vers ce but, comme le dit l’Apôtre Paul, nous courons nous aussi, en oubliant ce qui est derrière nous et en nous projetant vers ce qui est devant nous (cf. Ph 3, 12-14). Nous nous hâtons alors à la rencontre du Christ, avec le pas rapide de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean.

Le Jubilé nous appelle à renouveler en nous le don de cette espérance, à y plonger nos souffrances et nos angoisses, à contaminer ceux que nous rencontrons sur le chemin, à confier à cette espérance l’avenir de nos vies et le destin de l’humanité. Nous ne pouvons donc pas parquer notre cœur dans les illusions de ce monde ou l’enfermer dans la tristesse; nous devons courir, pleins de joie. Courons à la rencontre de Jésus, redécouvrons la grâce inestimable d’être ses amis. Laissons sa Parole de vie et de vérité éclairer notre chemin. Comme le grand théologien Henri de Lubac a eu à le dire: «il nous suffira de comprendre ceci: le christianisme, c’est le Christ. Non, il n’y a rien d’autre que cela. Dans le Christ, nous avons tout» (Les responsabilités doctrinales des catholiques dans le monde d’aujourd’hui, Paris 2010, 276).

Et ce «tout» qu’est le Christ ressuscité ouvre notre vie à l’espérance. Il est vivant, Il veut encore renouveler nos vies aujourd’hui. A Lui, vainqueur du péché et de la mort, nous voulons dire:

«Seigneur, en cette fête, nous te demandons ce don: d’être nous aussi nouveaux pour vivre cette nouveauté éternelle. Secoue-nous, ô Dieu, la triste poussière de l’habitude, de la lassitude et du désenchantement; donne-nous la joie de nous réveiller, chaque matin, avec des yeux émerveillés de voir les couleurs invisibles de ce matin, unique et différent de tous les autres. […] Tout est nouveau, Seigneur, et rien n’est répété, rien n’est vieux» (A. Zarri, Quasi una preghiera).

Sœurs, frères, dans l’émerveillement de la foi pascale, portant dans nos cœurs toute attente de paix et de libération, nous pouvons dire: avec Toi, Seigneur, tout est nouveau. Avec Toi, tout recommence.

Message Urbi et Orbi

du Dimanche de Pâques

Place Saint-Pierre, Dimanche 20 avril 2025

Recommencer à espérer

que la paix est possible!

Texte préparé par le Pape François et prononcé par S.Exc. Mgr Diego Giovanni Ravelli, maître des Célébrations liturgiques du Souverain Pontife:

Le Christ est ressuscité, alléluia!

Frères et sœurs, joyeuses Pâques!

Aujourd’hui, l’Alléluia résonne enfin dans l’Eglise, se répercutant de bouche en bouche, de cœur à cœur, et son chant fait couler des larmes de joie dans le peuple de Dieu du monde entier.

Du tombeau vide de Jérusalem nous parvient l’annonce sans précédent: Jésus, le Crucifié, «n’est pas ici, il est ressuscité» (Lc 24, 6). Il n’est pas dans le tombeau, il est vivant!

L’amour a vaincu la haine. La lumière a vaincu les ténèbres. La vérité a vaincu le mensonge. Le pardon a vaincu la vengeance. Le mal n’a pas disparu de notre histoire, il restera jusqu’à la fin, mais il n’a plus le dessus, il n’a plus de pouvoir sur ceux qui accueillent la grâce de ce jour.

Sœurs et frères, surtout vous qui êtes dans la souffrance et l’angoisse, votre cri silencieux a été entendu, vos larmes ont été recueillies, pas même une seule n’a été perdue! Dans la passion et la mort de Jésus, Dieu a pris sur lui tout le mal du monde et, dans son infinie miséricorde, il l’a vaincu: il a déraciné l’orgueil diabolique qui empoisonne le cœur de l’homme et sème partout la violence et la corruption. L’Agneau de Dieu a vaincu! C’est pourquoi aujourd’hui nous proclamons: «Le Christ, mon espérance, est ressuscité!» (Séquence pascale).

Oui, la résurrection de Jésus est le fondement de l’espérance: à partir de cet événement, espérer n’est plus une illusion. Non. Grâce au Christ crucifié et ressuscité, l’espérance ne déçoit pas! Spes non confundit! (cf. Rm 5, 5). Et ce n’est pas une espérance évasive, mais engageante; elle n’est pas aliénante, mais responsabilisante.

Ceux qui espèrent en Dieu mettent leurs mains fragiles dans sa main grande et forte, se laissent relever et se mettent en route: avec Jésus ressuscité, ils deviennent des pèlerins d’espérance, des témoins de la victoire de l’Amour, de la puissance désarmée de la Vie.

Le Christ est ressuscité! Cette annonce renferme tout le sens de notre existence, qui n’est pas faite pour la mort mais pour la vie. Pâques est la fête de la vie! Dieu nous a créés pour la vie et veut que l’humanité ressuscite! A ses yeux, chaque vie est précieuse! Celle de l’enfant dans le ventre de sa mère, comme celle de la personne âgée ou malade, considérées dans un nombre croissant de pays comme des personnes à rejeter.

Que de volonté de mort nous voyons chaque jour dans les nombreux conflits qui touchent différentes parties du monde! Que de violence nous voyons souvent aussi dans les familles, à l’égard des femmes ou des enfants! Que de mépris se nourrit parfois envers les plus faibles, les marginalisés, les migrants!

En ce jour, je voudrais que nous recommencions à espérer et à avoir confiance dans les autres, même dans ceux qui ne sont pas proches de nous ou qui viennent de pays lointains avec des usages, des modes de vie, des idées et des coutumes différents de ceux qui nous sont les plus familiers, car nous sommes tous enfants de Dieu!

Je voudrais que nous recommencions à espérer que la paix est possible! Depuis le Saint-Sépulcre, l’église de la Résurrection, où cette année Pâques est célébrée le même jour par les catholiques et les orthodoxes, que la lumière de la paix rayonne sur toute la Terre Sainte et sur le monde entier. Je suis proche des souffrances des chrétiens de Palestine et d’Israël, ainsi que de tout le peuple israélien et de tout le peuple palestinien. Le climat d’antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier est préoccupant. En même temps, mes pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J’appelle les belligérants: cessez le feu, que les otages soient libérés et que l’aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix!

Prions pour les communautés chrétiennes du Liban et de Syrie qui aspirent à la stabilité et à participer au destin de chaque nation, alors que ce dernier pays traverse une période délicate de son histoire. J’exhorte l’Eglise tout entière à accompagner les chrétiens du Moyen-Orient bien-aimé par l’attention et la prière.

J’adresse également une pensée particulière au peuple du Yémen, qui connaît l’une des pires crises humanitaires «prolongées» au monde, en raison de la guerre, et j’appelle tout le monde à trouver des solutions par le biais d’un dialogue constructif.

Que le Christ Ressuscité répande le don pascal de la paix sur l’Ukraine meurtrie et encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts pour parvenir à une paix juste et durable.

En ce jour de fête, pensons au Caucase du Sud et prions pour que soit rapidement signé et mis en œuvre un Accord de paix définitif entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, conduisant à la réconciliation tant désirée dans la région.

Que la lumière de Pâques inspire des propositions de concorde dans les Balkans occidentaux et aide les acteurs politiques à œuvrer pour éviter la montée des tensions et des crises, ainsi que les acteurs de la région à rejeter les comportements dangereux et déstabilisants.

Que le Christ Ressuscité, notre espérance, accorde la paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud, et qu’il soutienne ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l’Afrique et dans la région des Grands Lacs, sans oublier les chrétiens qui, en de nombreux endroits, ne peuvent pas professer librement leur foi.

Aucune paix n’est possible là où il n’y a pas de liberté religieuse ni de liberté de pensée et -d’expression, ni de respect des opinions d’autrui.

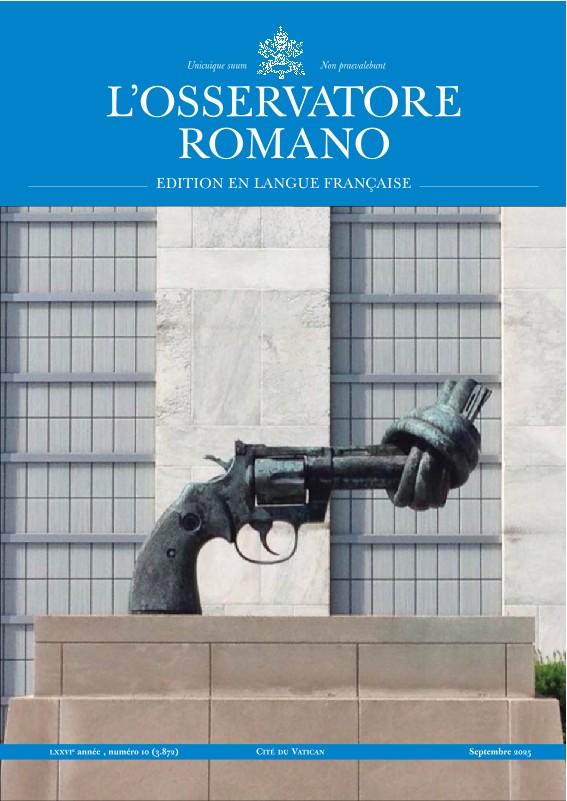

Aucune paix n’est possible sans véritable désarmement! Le besoin de chaque peuple de pourvoir à sa propre défense ne peut se transformer en une course générale au réarmement. Que la lumière de la Pâques nous pousse à abattre les barrières qui créent des divisions et qui sont lourdes de conséquences politiques et économiques. Qu’elle nous pousse à prendre soin les uns des autres, à accroître notre solidarité mutuelle, à œuvrer pour favoriser le développement intégral de toute personne humaine.

Ces jours, aidons le peuple birman, tourmenté depuis des années par un conflit armé, et qui affronte avec courage et patience les conséquences du tremblement de terre dévastateur à Sagaing ayant causé la mort de milliers de personnes et provoqué la souffrance de nombreux survivants, parmi lesquels des orphelins et des personnes âgées. Nous prions pour les victimes et leurs proches et remercions de tout cœur tous les généreux bénévoles qui participent aux opérations de secours. L’annonce d’un cessez-le-feu par divers acteurs du pays est un signe d’espérance pour tout le Myanmar.

J’appelle tous ceux qui, dans le monde, ont des responsabilités politiques, à ne pas céder à la -ogique de la peur qui enferme, mais à utiliser les ressources disponibles pour aider les personnes dans le besoin, lutter contre la faim et favoriser des initiatives qui promeuvent le développement. Ce sont là les «armes» de la paix: celles qui construisent l’avenir, au lieu de semer la mort!

Que le principe d’humanité ne soit jamais abandonné, car il est la clé de voûte de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s’en prennent aux écoles et aux hôpitaux ainsi qu’aux agents humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont touchées, mais des personnes avec une âme et une dignité.

Et en cette année jubilaire, que Pâques soit aussi l’occasion de libérer les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques!

Chers frères et sœurs,

dans la Pâques du Seigneur, la mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux, mais le Seigneur vit désormais pour toujours (cf. Séquence pascale) et nous donne la certitude que nous sommes nous aussi appelés à participer à la vie qui ne connaît pas de déclin, dans laquelle on n’entendra plus le fracas des armes ni les échos de la mort. Confions-nous à Lui qui seul peut faire toutes choses nouvelles (cf. Ap 21, 5)!

Joyeuses Pâques à tous!

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti