Discours aux responsables

du «Congrès Mission»

Salle du Consistoire, 10 janvier 2025

La joie, l’espérance et la mission sont inséparables

Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue!

C’est une joie de vous rencontrer, vous qui êtes les visages et les cœurs du Congrès Mission. Je vous remercie pour votre présence et surtout pour votre engagement fidèle au service de l’Evangile, qui est une source de lumière et d’espérance dans un monde qui en a tant besoin.

Alors que vous préparez votre grand rassemblement prévu à Bercy, l’Eglise est entrée depuis peu dans une nouvelle année jubilaire qui nous invite à être «pèlerins de l’espérance». Il s’agit d’un pressant appel au renouveau de notre vie chrétienne qui nous envoie en mission: devenir les témoins d’une espérance qui ne déçoit jamais (cf. Rm 5, 5), dans «la joie de l’Evangile qui remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus» (Evangelii gaudium, n. 1). La joie, chers amis, est inséparable de l’espérance et est inséparable de la mission; une joie qui ne se réduit pas à l’enthousiasme du moment, mais qui jaillit de la rencontre avec le Christ et qui nous tourne vers nos frères et sœurs. Etre pèlerins, c’est marcher ensemble en Eglise, mais c’est aussi avoir le courage de sortir, d’aller à la rencontre des autres. Et porter l’espérance, c’est offrir au monde une parole vivante, une parole enracinée dans l’Evangile, qui console et qui ouvre des chemins nouveaux.

Je vous encourage à ne jamais craindre de «sortir», car «la mission est une passion pour Jésus mais, en même temps, une passion pour son peuple» (ivi, n. 268). Cela signifie aller là où les hommes et les femmes vivent leurs joies et leurs peines. C’est ainsi que vous portez l’espérance, tant dans vos communautés que dans les lieux où l’Eglise semble parfois fatiguée ou en retrait. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre dynamisme et votre enthousiasme, pour cette fraternité missionnaire que vous tissez avec patience et avec foi à travers la France. La France, la fille aînée de l’Eglise. Et les ennemis de la France disent: oui, la fille aînée de l’Eglise, mais pas la plus fidèle… Ce n’est pas vrai! La France compte beaucoup de saints: beaucoup de saints!

Nous savons que l’espérance est souvent mise à l’épreuve. Notre monde est marqué par la guerre et tant d’injustices, il est rongé par l’individualisme. Tout cela engendre bien souvent le doute, la peur de l’avenir et souvent le désespoir. Mais nous, chrétiens, portons une certitude: le Christ est notre espérance. Il est la porte de l’espérance, toujours. Il est la bonne nouvelle pour ce monde! Et cette espérance — c’est curieux — ne nous appartient pas. Elle est un don à partager, une lumière à transmettre. Et si l’espérance ne se partage pas, elle tombe.

N’ayez pas peur de répondre à cet appel! Etre missionnaire, c’est se laisser bousculer par l’Esprit Saint. S’il vous plait: lisez les premiers chapitres des Actes des Apôtres et voyez ce que fait l’Esprit Saint. C’est l’Esprit qui guide l’Eglise, il secoue les cœurs. Et l’espérance naît là. Parfois, se laisser secouer par l’Esprit Saint peut signifier sortir de nos cadres habituels, et même accepter de «mettre un peu de bazar». L’Esprit Saint est maître.

Je me souviens d’une Messe pour les enfants, quand j’étais curé dans le quartier de San Miguel, où presque deux cents enfants venaient à la Messe tous les dimanches. Un jour, c’était la Pentecôte, j’ai dit aux enfants: «Savez-vous qui est l’Esprit Saint?» «Moi, moi, moi…» «Toi!» «Le paralytique» «Non! Le Paraclet! Qu’est-ce que ça signifie?» «Moi, moi, moi…» «Toi!» «Celui qui met un peu de bazar». C’est vrai, l’Esprit Saint met un peu le bazar. L’Esprit Saint pousse à la créativité! Voyez la vie des saints: tous créatifs, car il y a l’Esprit Saint dedans! L’Esprit Saint nous invite à annoncer l’Evangile non pas seulement dans des structures bien établies, mais partout où se trouvent nos frères et sœurs: annoncer l’Evangile dans le quotidien, dans leurs joies, dans leurs blessures, dans leurs questions. Le bienheureux père Chevrier disait: «l’amour de Dieu et du prochain, voilà le principe et la sève vivifiante de tout, qui doit produire tout en nous; quand il y a cela dans une âme, il y a tout ce qu’il faut. Mieux vaut la charité sans extérieur qu’un extérieur sans charité. Mieux vaut le désordre avec l’amour que l’ordre sans amour» (Le véritable disciple, Sion 2010, 223).

Chers amis, je veux aussi vous encourager à stimuler la jeunesse. Les jeunes sont les premiers pèlerins de l’espérance! Ils ont une soif de sens, d’authenticité, et de rencontres vraies. Mais faites attention, faites en sorte que les jeunes rencontrent les personnes âgées, car les personnes âgées sont aussi des témoins de l’espérance. Les jeunes, quand ils rendent visite aux personnes âgées, reçoivent une mission spéciale. Faîtes ce travail, qui est très important. Aidez les jeunes à découvrir le Christ, car le Christ est la réponse. Aidez-les à grandir dans la foi, à oser des choix courageux et à devenir eux aussi des disciples-missionnaires de Jésus, des témoins vivants de l’Evangile. Donnez-leur l’audace de rêver à un monde plus fraternel, et accompagnez-les pour qu’ils deviennent des artisans d’espérance dans leurs familles, leurs écoles, leurs lieux de travail.

Dans cette dynamique missionnaire, je vous exhorte à ne jamais perdre de vue la communion entre vous. L’unité est un témoignage puissant: c’est par l’amour que nous avons les uns pour les autres que le monde reconnaît que nous sommes disciples de Jésus. Prenez soin les uns des autres, soutenez-vous dans vos fatigues, et réjouissez-vous ensemble des fruits que l’Esprit fait mûrir à travers votre engagement.

Je vous encourage à préparer votre grand rassemblement de novembre 2025 et je vous assure de ma prière, afin qu’il soit un moment de joie, de conversion, de renouvellement pour l’Eglise en France.

Je vous confie à la Vierge Marie, pèlerine attentive et fidèle, qui a porté dans son cœur et dans ses bras l’espérance du monde. Qu’elle vous accompagne et vous guide dans cette mission. Je vous bénis de tout cœur et, s’il vous plait, n’oubliez pas de prier pour moi. Le Seigneur vous bénisse.

Discours aux promoteurs du projet «Ecoles de Vie(s)»

Salle des Papes, 10 janvier 2025

Nul n’est inutile ou indigne

Chères sœurs, chers frères, bonjour!

C’est avec joie que je vous accueille aujourd’hui, promoteurs du projet «Ecoles de Vie(s)», accompagnés de Monseigneur Philippe Christory, évêque de Chartres. Votre projet de formation, mettant au cœur l’Evangile et la doctrine sociale de l’Eglise, met en lumière une vérité fondamentale: chaque personne, quelle que soit sa fragilité, est porteuse d’une valeur intrinsèque, et nous sommes appelés à «reconnaître chaque individu comme une personne unique et irremplaçable» (Fratelli tutti, n. 98). Toute vie humaine possède une dignité inaliénable. Par votre engagement, vous proclamez que nul n’est inutile, nul n’est indigne, que toute existence est un don de Dieu qu’il faut accueillir avec amour et respect. Merci!

C’est ce que Jésus lui-même nous enseigne par son exemple. Dans son ministère, il est toujours allé à la rencontre des malades, des rejetés, de ceux que la société de son temps excluait. Et il a touché les lépreux, parlé avec les marginaux, et accueilli avec amour ceux qui semblaient n’avoir aucune place dans la société. «Jésus entre en contact, Jésus entre directement en contact avec ceux qui vivent avec un handicap, car celui-ci ne doit être ignoré ni nié. Mais il ne fait pas que les rencontrer, il change aussi le sens de leur vie, il introduit un nouveau regard […]. Pour Lui, toute condition humaine, même celle marquée par de fortes limitations, est une invitation à tisser un rapport singulier avec Dieu qui fait refleurir les personnes» (Discours à l’Académie pontificale des sciences Sociales, 11 avril 2024). C’est important: le rapport avec Dieu fait toujours refleurir les personnes, toujours!

En accueillant chacun avec sa fragilité et en mettant en relation un grand nombre d’acteurs, vous incarnez cette Eglise en sortie que j’ai souvent appelée de mes vœux, Eglise ouverte, une Eglise accueillante, capable de se faire proche de chacun et de panser les plaies de ceux qui souffrent, de caresser avec tendresse ceux qui sont privés d’affection et de relever ceux qui sont tombés à terre. Pensez que dans une seule situation il est licite de regarder une personne de haut en bas: pour l’aider à se relever. Les jeunes en particulier, quelles que soient leurs limites, sont riches d’un potentiel insoupçonné. Nous sommes appelés à créer des espaces où ils peuvent s’exprimer pleinement. Nous devons faire place à leurs rêves, les accueillir et porter leur espérance. Votre engagement leur permet de découvrir que leur vie a un sens et qu’ils ont un rôle unique à jouer dans la société.

Je suis heureux que vous inscriviez résolument votre projet dans une vision de l’éducation proposée dans le Pacte éducatif global: une éducation intégrale qui ne se limite pas à transmettre des savoirs, mais qui cherche à éduquer des hommes et des femmes capables de compassion et d’amour fraternel. Vous contribuez à une éducation qui prépare l’avenir en formant non seulement des professionnels compétents, mais des adultes matures qui seront les artisans d’un monde plus beau et plus humain, imprégné de l’Evangile.

En cette année jubilaire de l’espérance, je vous encourage à persévérer avec détermination, car ce n’est qu’en redonnant une centralité à la personne humaine, en intégrant ses dimensions spirituelles, que nous pourrons construire une société vraiment juste et solidaire. Votre initiative est une réponse concrète à cette aspiration: elle redonne aux personnes, à toutes les personnes, marginalisées par un handicap ou une fragilité leur place au sein d’une communauté fraternelle et joyeuse. Puisse votre engagement inspirer d’autres initiatives en faveur des plus vulnérables, et votre action ouvrir des perspectives pour une éducation intégrale dont les jeunes générations ont un urgent besoin.

Que la Vierge Marie, Mère de l’espérance et éducatrice de Jésus, vous accompagne et vous protège. Je vous bénis de tout cœur, ainsi que toutes les personnes que vous servez, les jeunes que vous formez, toutes les familles et tous ceux qui soutiennent ce beau projet. Et s’il vous plait n’oubliez pas de prier pour moi. Merci.

Audience jubilaire

Salle Paul vi, samedi 11 janvier 2025

L’Année Sainte donne la force d’espérer et de recommencer

Chers frères et sœurs, bonjour!

Beaucoup d’entre vous sont ici à Rome en tant que «pèlerins d’espérance». Nous commençons ce matin les audiences jubilaires du samedi, dont l’objectif est d’accueillir et embrasser tous ceux qui viennent des quatre coins du monde pour chercher un nouveau départ. Le Jubilé, en effet, est un nouveau commencement, la possibilité pour chacun de recommencer à partir de Dieu. Avec le Jubilé, on commence une nouvelle vie, une nouvelle étape.

Durant ces samedis, je voudrais souligner, progressivement, quelques aspects de l’espérance. C’est une vertu théologale. Et en latin, virtus signifie «force». L’espérance est une force qui vient de Dieu. L’espérance n’est pas une habitude ou un trait de caractère — que l’on a ou que l’on n’a pas — mais une force que l’on demande. C’est pourquoi nous nous faisons pèlerins: nous venons demander un don, pour recommencer sur le chemin de la vie.

Nous sommes sur le point de célébrer la fête du baptême de Jésus, et cela nous fait penser à ce grand prophète de l’espérance que fut Jean le Baptiste. Jésus a dit quelque chose de merveilleux à son sujet: qu’il est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes (cf. Lc 7, 28). Nous comprenons alors pourquoi autant de personnes ont accouru vers lui, aspirant à un nouveau commencement, avec le désir de recommencer. Et le Jubilé nous aide en cela. Le Baptiste est apparu vraiment grand, est apparu crédible dans sa personnalité. De même que nous traversons aujourd’hui la Porte Sainte, Jean nous propose de traverser le Jourdain et d’entrer dans la Terre Promise, comme ce fut le cas pour Josué la première fois. Recommencer, recevoir la terre à nouveau, comme la première fois. Sœurs et frères, telle est la parole: recommencer. Mettons-nous cela en tête et disons tous ensemble: «recommencer». Disons-le ensemble: recommencer! [tout le monde répète plusieurs fois] Voilà, n’oubliez pas cela: recommencer.

Mais Jésus, immédiatement après ce grand compliment, ajoute quelque chose qui nous fait réfléchir: «Je vous le dis: de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n’y en a pas; et cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui» (v. 28). L’espérance, frères et sœurs, est tout entière dans ce saut qualitatif. Elle ne dépend pas de nous, mais du Royaume de Dieu. Voici la surprise: accueillir le Royaume de Dieu nous fait entrer dans un nouvel ordre de grandeur. C’est ce dont notre monde, nous tous, avons besoin! Et nous, que devons-nous faire? [Tous: «recommencer!»] n’oubliez pas cela.

Lorsque Jésus prononce ces paroles, le Baptiste est en prison, plein de questions. Nous aussi, au cours de notre pèlerinage nous avons beaucoup de questions, parce qu’il y a beaucoup d’«Hérode» qui s’opposent encore au Royaume de Dieu. Mais Jésus nous montre le nouveau chemin, le nouveau chemin des Béatitudes, qui sont la loi surprenante de l’Evangile. Nous nous demandons alors: ai-je au fond de moi un réel désir de recommencer? Réfléchissez-y, chacun de vous: au fond de moi, ai-je envie de recommencer? Ai-je le désir d’apprendre de Jésus qui est vraiment grand? Le plus petit, dans le Royaume de Dieu, est grand. Car nous devons… [Tous: «recommencer!»].

De Jean le Baptiste, alors, apprenons à y croire à nouveau. L’espérance pour notre maison commune — cette Terre si abusée et blessée qui est la nôtre — et l’espérance pour tous les êtres humains réside dans la différence de Dieu. Sa grandeur est différente. Et nous, nous repartons de cette originalité de Dieu, qui a brillé en Jésus et qui nous engage maintenant à servir, à aimer fraternellement, à nous reconnaître petits. Et à voir les petits, les écouter et être leur voix. Voici le nouveau commencement, tel est notre jubilé! Et donc nous, nous devons… [Tous: «recommencer!»]. Merci.

A l’issue de l’Audience jubilaire, le Pape a lancé les appels suivants:

Je vous encourage à bien vivre l’année du Jubilé, qui offre la possibilité de puiser dans le trésor de grâce et de miséricorde de Dieu confié à l’Eglise. Et chers frères, chères sœurs, prions pour la paix. N’oublions jamais que la guerre est une défaite, toujours! Prions pour les pays en guerre, pour que la paix arrive! Je vous donne à tous ma bénédiction!

Le Pape a a salué les pèlerins francophones:

Je salue cordialement les pèlerins de langue française, et prie Dieu de mettre en vous, durant le Jubilé, un vrai désir de prendre un nouveau départ, en apprenant la grandeur de la petitesse!

Dieu vous bénisse!

Angelus Domini

Place Saint-Pierre, 12 janvier 2025

L’humanité de Jésus

Chers frères et sœurs, bon dimanche!

La fête du baptême de Jésus, que nous célébrons aujourd’hui, nous fait penser à beaucoup de choses, aussi à notre baptême. Jésus s’unit à son peuple, qui va recevoir le baptême pour le pardon des péchés. J’aime rappeler les paroles d’un hymne de la liturgie d’aujourd’hui: Jésus va se faire baptiser par Jean «avec l’âme et les pieds nus».

Et lorsque Jésus reçoit le baptême, l’Esprit se manifeste et a lieu l’Epiphanie de Dieu qui révèle son visage dans son Fils et fait entendre sa voix en disant: «Tu es mon Fils; moi, aujourd'hui, je t’ai engendré» (Lc 3, 22). Le visage et la voix.

Tout d’abord le visage. En se révélant Père à travers le Fils, Dieu établit un lieu privilégié pour entrer en dialogue et en communion avec l’humanité. C’est le visage du Fils bien-aimé.

En second lieu, sa voix: «Tu es mon Fils» (v. 22). C’est un autre signe qui accompagne la révélation de Jésus.

Chers frères et sœurs, la fête d’aujourd’hui nous fait contempler le visage et la voix de Dieu, qui se manifestent dans l’humanité de Jésus. Et alors, demandons-nous: nous sentons-nous aimés? Est-ce que je me sens aimé et accompagné par Dieu ou est-ce que je pense que Dieu est distant de moi? Sommes-nous capables de reconnaître son visage en Jésus et dans nos frères? Sommes-nous habitués à écouter sa voix?

Je vous pose une question: chacun de nous se rappelle-t-il la date de son baptême? C’est très important! Réfléchissez: quel jour ai-je été baptisé ou baptisée? Et si nous ne nous le rappelons pas, une fois à la maison, demandons à nos parents, à nos parrains et marraines la date du baptême. Et célébrons cette date comme un nouvel anniversaire: celle de la naissance de l’Esprit de Dieu. N’oubliez pas! C’est une chose à faire à la maison: la date de mon baptême.

Confions-nous à la Vierge Marie, en invoquant son aide. Et n’oubliez pas la date du baptême!

A l’issue de l’Angelus, le Pape a lancé les appels suivants:

Je suis proche des habitants de Los Angeles, en Californie, où ces derniers jours des incendies dévastateurs se sont déclarés. Je prie pour vous.

Ce matin j’ai eu la joie de baptiser des nouveaux-nés, enfants d’employés du Vatican et de la Garde suisse. Prions pour eux, pour leur famille. Et je voudrais demander au Seigneur, pour tous les jeunes couples, qu’ils aient la joie d’accueillir le don des enfants et de les emmener au baptême.

Dans la basilique Saint-Jean-de-Latran a été béatifié ce matin le père Giovanni Merlini, prêtre des Missionnaires du Précieux-Sang. Dédié aux missions du peuple, il fut le conseiller prudent de nombreuses âmes et messager de la paix. Invoquons également son intercession alors que nous prions pour la paix en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Applaudissons le nouveau béatifié.

Je vous salue tous, Romains et pèlerins.

Et ne négligeons pas de prier pour la paix. N’oublions pas que la guerre est toujours une défaite. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Bon déjeuner et au revoir.

Audience générale

Salle Paul vi, 15 janvier 2025

L’abus des enfants est un acte méprisable et atroce

Chers frères et sœurs bonjour!

Au cours de l’audience précédente, nous avons parlé des enfants, et aujourd’hui aussi, nous allons parler des enfants. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur le fait que, dans son œuvre, Jésus a parlé à plusieurs reprises de l’importance de protéger, d’accueillir et d’aimer les plus petits.

Pourtant, aujourd’hui encore dans le monde, des centaines de millions de mineurs, bien que n’ayant pas l’âge minimum pour faire face aux obligations de l’âge adulte, sont contraints de travailler, et beaucoup d’entre eux sont exposés à des travaux particulièrement dangereux. Sans parler des garçons et des filles qui sont esclaves de la traite à des fins de prostitution ou de pornographie, et des mariages forcés. Et cela est un peu amer. Dans nos sociétés, il existe malheureusement de nombreuses façons dont les enfants sont victimes d’abus et de mauvais traitements. L’abus sur les mineurs, quelle qu’en soit la nature, est un acte méprisable, est un acte atroce. Ce n’est pas seulement un fléau pour la société, non, c’est un crime! C’est une très grave violation des commandements de Dieu. Aucun enfant ne devrait subir d’abus. Un seul cas est déjà trop. Il est donc nécessaire d’éveiller nos consciences, de pratiquer la proximité et la solidarité concrète envers les enfants et les jeunes victimes d’abus, et dans le même temps, instaurer une confiance et des synergies entre ceux qui s’engagent à leur offrir des opportunités et des lieux sûrs dans lesquels grandir sereinement. Je connais un pays d’Amérique latine, où pousse un fruit spécial, très spécial, qui s’appelle arandano [une sorte de myrtille]. Pour récolter l’arandano, il faut des mains délicates et on fait faire ce travail aux enfants, on en fait des esclaves pour la récolte.

Les formes de pauvreté généralisée, le manque d’outils sociaux pour soutenir les familles, la marginalité qui s’est accrue ces dernières années avec le chômage et la précarité du travail, sont des facteurs qui font peser sur les plus jeunes le prix le plus élevé à payer. Dans les métropoles, où la fracture sociale et le délabrement moral sont le plus «sévères», des enfants se livrent au trafic de drogue et aux activités illicites les plus diverses. Combien de ces enfants avons-nous vu tomber en victimes sacrificielles! Parfois, de façon tragique, ils sont amenés à devenir les «bourreaux» d’autres camarades, en plus de porter atteinte à eux-mêmes, à leur dignité et à leur humanité. Et pourtant, lorsque dans la rue, dans le quartier de la paroisse, ces vies perdues s’offrent à notre regard, nous détournons souvent notre regard.

Il existe un cas également dans mon pays, un garçon appelé Loan a été enlevé et on ne sait pas où il est. Et l’une des hypothèses est qu’il a été envoyé pour lui prélever les organes, pour faire des greffes. Et cela se fait, vous le savez bien. Cela se fait! Certains reviennent avec des cicatrices, d’autres meurent. C’est pourquoi je voudrais rappeler aujourd’hui ce garçon Loan.

Il nous en coûte de reconnaître l’injustice sociale qui pousse deux enfants, vivant peut-être dans le même quartier ou le même immeuble, à prendre des chemins et des destins diamétralement opposés, parce que l’un d’eux est né dans une famille défavorisée. Une fracture humaine et sociale inacceptable: entre ceux qui peuvent rêver et ceux qui doivent succomber. Mais Jésus nous veut tous libres et heureux; et s’il aime chaque homme et chaque femme comme son fils et sa fille, il aime les petits avec toute la tendresse de son cœur. C’est pourquoi il nous demande de nous arrêter et d’écouter la souffrance de ceux qui restent sans voix, sans éducation. Combattre l’exploitation, en particulier celle des enfants, c’est construire un avenir meilleur pour toute la société. Certains pays ont eu la sagesse d’écrire les droits des enfants. Les enfants ont des droits. Cherchez sur internet quels sont les droits des enfants.

Alors, demandons-nous: que puis-je faire? Tout d’abord, nous devrions reconnaître que si nous voulons éradiquer le travail des enfants, nous ne pouvons pas en être complices. Et quand le sommes-nous? Par exemple, lorsque nous achetons des produits qui proviennent du travail des enfants. Comment puis-je manger et m’habiller en sachant que derrière cette nourriture ou ces vêtements se trouvent des enfants exploités, qui travaillent au lieu d’aller à l’école? Prendre conscience de ce que nous achetons est un premier pas pour ne pas être complices. Certains diront qu’en tant qu’individus, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C’est vrai, mais chacun peut être une goutte qui, avec beaucoup d’autres gouttes, peut devenir une mer. Cependant, il faut rappeler leur responsabilité aux institutions, y compris aux institutions ecclésiastiques, et aux entreprises: -elles peuvent faire la différence en déplaçant leurs investissements vers des entreprises qui ne recourent pas ou n’autorisent pas le travail des enfants. De nombreux Etats et organisations internationales ont déjà adopté des lois et des directives contre le travail des enfants, mais il est possible de faire davantage. J’exhorte également les journalistes — et ici il y a des journalistes — à jouer leur rôle: ils peuvent contribuer à sensibiliser au problème et aider à trouver des solutions. N’ayez pas peur, dénoncez, dénoncez ces choses.

Et je remercie tous ceux qui ne détournent pas le regard lorsqu’ils voient des enfants contraints de devenir adultes trop tôt. Souvenons-nous toujours des paroles de Jésus: «Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt 25, 40). Sainte Teresa de Calcutta, joyeuse ouvrière à la vigne du Seigneur, a été la mère des enfants les plus défavorisés et les plus oubliés. Avec la tendresse et l’attention de son regard, elle peut nous accompagner pour voir les petits invisibles, les trop nombreux esclaves d’un monde que nous ne pouvons pas abandonner à ses injustices. Parce que le bonheur des plus faibles construit la paix de tous. Et avec Mère Teresa, donnons voix aux enfants:

«Je demande un endroit sûr

où je peux jouer.

Je demande un sourire

de qui sait aimer.

Je demande le droit d’être un enfant,

d’être l’espérance

d’un monde meilleur.

Je demande à pouvoir grandir

Comme une personne.

Puis-je compter sur toi?» (Sainte Teresa de Calcutta).

Merci.

A l’issue de l’Audience générale, le Saint-Père a lancé les appels suivants:

L’autre jour, un glissement de terrain a emporté plusieurs maisons dans la région minière de l’Etat de Kachin en Birmanie, provoquant des victimes, des personnes portées disparues et d’immenses dégâts. Je suis proche de la population frappée par cette catastrophe et je prie pour ceux qui ont perdu la vie, ainsi que pour leurs familles. Que le soutien et la solidarité de la communauté internationale ne manquent pas à ces frères et sœurs.

Et n’oublions pas l’Ukraine martyrisée, la Birmanie, la Palestine, Israël et les nombreux pays qui sont en guerre. Prions pour la paix. La guerre est toujours une défaite! Et s’il vous plaît, prions aussi pour la conversion des cœurs des fabricants d’armes, car avec leurs produits, ils aident à tuer.

Je voudrais remercier le cirque qui reviendra à présent pour la photo finale. Le travail du cirque est un travail humain, c’est un travail d’art, un travail qui demande beaucoup d’efforts. Quand ils reviendrons applaudissons-les fort!

Parmi les pèlerins qui assistaient à l’audience générale, se trouvaient les groupes francophones suivants:

De France: Pèlerinage du diocèse d’Evreux, avec S.Exc. Mgr Olivier de Cagny; groupe de prêtres du diocèse de Tours, avec S.Exc. Mgr Vincent Jordy; groupe de pèlerins de Rouen.

Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier le groupe de pèlerins de Rouen, le pèlerinage diocésain d’Evreux, et le presbyterium de Tours. Que le Christ nous enseigne à reconnaitre dans chaque petit un trésor à accueillir et à protéger. Puissions-nous changer notre monde malheureusement cupide en une société plus humaine et plus fraternelle. Que Dieu vous bénisse.

Discours à la Fondation

de la Garde suisse pontificale

Salle Clémentine, 18 janvier 2025

Un service précieux

pour le bien de tous

Madame la Présidente et membres du Conseil de la Fondation de la Garde suisse pontificale,

Monsieur le Commandant,

Excellences,

chers bienfaiteurs,

je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue. Il y a 25 ans, lors du Grand Jubilé de l’an 2000, la Fondation pontificale de la Garde suisse a été créée. Une nouvelle Année jubilaire vient de commencer, qui coïncide avec la célébration de votre 25e anniversaire. Il est très beau que vous puissiez le vivre à travers un pèlerinage à Rome, où vous pourrez renouveler votre profession de foi en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, sur les tombes des Apôtres. J’aime à penser que toutes ces constructions du Vatican se trouvent sur les tombes des martyrs. Ils ont été enterrés ici, dessous.

Votre précieux engagement, en effet, doit toujours être animé par un esprit de foi et de charité, car aider la Garde suisse pontificale c’est soutenir le Successeur de Pierre dans son ministère au service de l’Eglise universelle; et je suis, moi aussi, personnellement très reconnaissant pour le service fidèle des gardes. Au fil du temps, le travail de la Garde suisse a beaucoup changé, mais sa finalité est toujours la protection du Pape. Cela implique aussi de contribuer à l’accueil des nombreux pèlerins qui viennent du monde entier et désirent le rencontrer. C’est pour cela qu’il faut de la patience, et les gardiens en ont! C’est ce qu’il y a de bien avec eux: ils répètent, ils expliquent… Une très grande patience. Compliments!

Votre Fondation soutient les gardes de plusieurs manières, et dans plusieurs domaines: en premier lieu, elle œuvre en faveur des familles, notamment dans l’éducation et la formation des enfants dans les écoles appropriées. J’aime que les gardes se marient; j’aime qu’ils aient des enfants, qu’ils aient une famille. C’est très important, très important

Cet aspect est devenu d’autant plus important que le nombre de gardes mariés ayant des enfants a augmenté, et que le bien des familles est de première importance pour l’Eglise et la société. Par ailleurs, la Fondation fournit les moyens d’assurer, d’améliorer et de mettre à niveau le professionnalisme et les méthodes de travail, les équipements et les infrastructures. Enfin, vous apportez une aide précieuse à tous ceux qui retournent au pays après leur service au Vatican. Je suis en contact avec certains d’entre eux, qui restent très, très proches du Vatican, de l’Eglise. Parfois, ils m’appellent au téléphone, ils m’envoient quelque chose; lorsqu’ils passent par Rome, ils me rendent visite. C’est un bon contact que j’ai. Et tout cela est nécessaire pour que les gardes puissent accomplir leur précieux service de la manière la plus efficace et pour le bien de tous. La coopération entre votre Fondation et la Garde suisse pontificale est un exemple car elle montre qu’aucune entité ne peut faire cavalier seul. C’est important de collaborer. Nous devons tous nous aider et nous soutenir mutuellement, cela s’applique à vous comme aux communautés et à l’Eglise dans son ensemble.

Je veux donc saisir l’occasion de cette rencontre avec vous pour vous exprimer ma profonde gratitude pour le soutien généreux que vous avez apporté à la Garde suisse pontificale au cours de ces 25 années. Merci, merci beaucoup. Et j’espère que vous continuerez à l’avenir votre précieux travail.

Je vous demande de prier pour moi et je vous assure de mon souvenir pour vous et à vos intentions. A présent je vous donne ma bénédiction.

Angelus Domini

Place Saint-Pierre, 19 janvier 2025

Puissent les Israéliens

et les Palestiniens respecter

ce qui a été conclu

Chers frères et sœurs, bon dimanche!

L’Evangile de la liturgie d’aujourd’hui (Jn 2, 1-11) nous raconte le premier signe de Jésus, quand il transforme l’eau en vin lors des noces de Cana en Galilée. C’est un récit qui anticipe et synthétise toute la mission de Jésus: le jour de la venue du Messie — ainsi disaient les prophètes — le Seigneur préparera «un festin de bons vins» (Is 25, 6) et «les montagnes suinteront de jus de raisin» (Am 9, 13); Jésus est l’Epoux qui apporte le «vin nouveau».

Dans cet Evangile, nous pouvons trouver deux choses: le manque et la surabondance. D’une part, le vin manque et Marie dit à son Fils: «Ils n’ont pas de vin» (v. 3); d’autre part, Jésus intervient en faisant remplir six grandes amphores et, à la fin, le vin est si abondant et exquis que le maître du banquet demande à l’époux pourquoi il l’a gardé jusqu’à la fin (v. 10). Ainsi, notre signe est toujours le manque, mais «le signe de Dieu est la surabondance», toujours, et la surabondance de Cana en est le signe (cf. Benoît xvi, Jésus de Nazareth, vol. i, 294). Comment Dieu répond-il au manque de l’homme? Par la surabondance. (cf. Rm 5, 20). Dieu n’est pas avare! Lorsqu’il donne, il donne beaucoup. Il ne donne pas un petit morceau, il donne beaucoup. Le Seigneur répond par la surabondance à notre manque.

Dans le banquet de notre vie — nous pouvons dire — nous constatons parfois que le vin manque: que nous manquons de force et de beaucoup de choses. Cela arrive lorsque les préoccupations qui nous affligent, les peurs qui nous assaillent ou les forces perturbatrices du mal nous privent du goût de la vie, de l’ivresse de la joie et de la saveur de l’espérance. Faisons attention. Face à ce manque, lorsque le Seigneur donne, il donne la surabondance. Cela semble être une contradiction: plus il y a de manque en nous, plus il y a la surabondance du Seigneur. Car le Seigneur veut célébrer avec nous, une célébration qui ne finira jamais.

Prions la Vierge Marie. Que celle qui est la «Femme du vin nouveau» (cf. Don Tonino Bello, Marie, femme de nos jours) intercède pour nous et, en cette année jubilaire, nous aide à redécouvrir la joie de la rencontre avec le Seigneur Jésus.

A l’issue de l’Angelus, le Pape a lancé les appels suivants:

Chers frères et sœurs!

Ces derniers jours, il a été annoncé que le cessez-le-feu entre aujourd’hui en vigueur. J’exprime ma gratitude à tous les médiateurs. C’est un beau travail de faire office de médiateur afin qu’il y ait la paix. Merci aux médiateurs! Et je remercie également toutes les parties engagées dans cet important résultat. J’espère qu’il sera respecté dès son entrée en vigueur par les parties et que tous les otages pourront rentrer chez eux et embrasser de nouveau leurs proches. Je prie beaucoup pour eux et pour leurs familles. J’espère que les aides humanitaires pourront atteindre encore plus vite et en grand nombre la population de Gaza, qui en a énormément besoin.

Les Israéliens et les Palestiniens ont besoin de signes clairs d’espérance: je souhaite que les autorités politiques de chacun, avec l’aide de la Communauté internationale, puisse atteindre une solution juste pour les deux Etats. Que tous puissent dire: oui au dialogue, oui à la réconciliation, oui à la paix. Et prions pour ceci: pour le dialogue, la réconciliation et la paix.

Récemment, la libération d’un groupe de détenus des prisons cubaines à été annoncée. Il s’agit d’un geste de grande espérance qui concrétise une des intentions de cette année jubilaire. Je souhaite qu’au cours des prochains mois, l’on continue d’entreprendre, dans les différentes parties du monde, des initiatives de ce type, qui donnent de la confiance au chemin des personnes et des peuples.

Et je vous salue tous, Romains et pèlerins.

En ces jours de prière pour l’unité des chrétiens, ne cessons pas d’invoquer de Dieu le don précieux de la pleine communion entre tous les disciples du Seigneur. Et prions pour l’Ukraine martyrisée, pour la Palestine, Israël, la Birmanie et pour toutes les populations qui souffrent de la guerre. Je souhaite à tous un bon dimanche et, s’il vous plait, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir!

Discours à une délégation œcuménique

de Finlande

Salle du Consistoire, 20 janvier 2025

Prier pour la paix

dans la communion

de tous les baptisés

Chers frères et sœurs, bonjour!

Je salue cordialement chacun de vous qui, cette année également, êtes venus à Rome en tant que délégation œcuménique à l’occasion de la fête de saint Henri. J’adresse un salut particulier au nouveau chef de l’Eglise orthodoxe finlandaise, l’archevêque Elie d’Helsinki et de toute la Finlande, ainsi qu’à l’évêque Raimo Goyarrola du diocèse d’Helsinki, et à vous, évêque Matti Salomäki.

Cher frère dans le Christ, je suis reconnaissant pour les pensées et les sentiments que vous m’avez exprimés au nom de tous les participants luthériens, catholiques et orthodoxes, et pour le don que vous avez choisi avec tant de soin. En tant que «pèlerins d’espérance», nous marchons ensemble en cette Année Sainte 2025. Sur cet itinéraire de foi, nous sommes confirmés par la Lettre aux Hébreux où il est dit: «Gardons indéfectible la confession de l’espérance, car celui qui a promis est fidèle» (He 10, 23). Marcher dans l’espérance!

Saint Henri est, pour ainsi dire, une icône de cette espérance, qui trouve son fondement sûr et solide en Dieu. En tant que messager de paix, saint Henri nous exhorte à ne jamais cesser d’élever nos prières pour le don aussi précieux que fragile de la paix. Nous devons prier pour la paix! Dans le même temps, le saint patron de la Finlande est le symbole de l’unité donnée par Dieu, parce que sa fête continue d’unir les chrétiens de diverses Eglises et communautés ecclésiales pour louer ensemble le Seigneur.

Le fait que votre pèlerinage à Rome soit accompagné par des chœurs qui honorent le Dieu Un et Trine avec leur musique est un beau signe d’œcuménisme doxologique. Merci au chœur, merci! Celui qui chante prie deux fois! Je vous remercie, chanteurs de la Cappella Sanctae Mariae, pour ce précieux service!

En restant dans le thème musical, nous pourrions dire que le Credo de Nicée, que nous partageons tous, est une «partition» extraordinaire de foi. Et cette «symphonie de la vérité» est Jésus Christ lui-même, le centre de la symphonie. Il est la vérité faite chair: véritable Dieu et véritable homme, notre Seigneur et Sauveur. Quiconque écoute cette «symphonie de la vérité» — pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur — sera touché par le mystère de Dieu qui tend la main vers nous, plein d’amour, dans son Fils. Et c’est sur cet amour fidèle que se fonde l’espérance qui ne déçoit pas! Ne jamais oublier cela: l’espérance ne déçoit pas. Parce que «ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur» (Rm 8, 38-39).

Témoigner de cet amour incarné est notre vocation œcuménique, dans la communion de tous les baptisés. Pour cela, je voudrais vous inviter à présent à exprimer avec une confiance filiale notre vocation, en récitant ensemble le Notre Père, chacun dans sa propre langue. Et merci pour votre visite.

[Récitation du Notre Père]

Et que Dieu nous bénisse tous. Amen.

Discours aux membres

de la fondation Hilton

Salon de la salle Paul vi, 22 janvier 2025

Passion et compassion

pour les pauvres

Mesdames et Messieurs, bienvenue, bonjour et merci pour votre visite!

Je suis heureux de vous rencontrer, vous qui formez le conseil d’administration de la Fondation Hilton Conrad.

La mission de promouvoir la dignité humaine est urgente à une époque où le nombre de pauvres et de marginalisés continue d’augmenter. C’est curieux… Vous avez choisi de ne pas vous mettre à côté de la fenêtre, mais de vous engager en tant que première personne avec passion et compassion, comme le Bon Samaritain. Cette parabole de Jésus nous enseigne à prendre en charge les fragilités des autres, à se faire proche et relever ceux qui sont tombés, pour le bien de tous (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 67). N’oubliez pas qu’il n’est permis de regarder une personne de haut en bas qu’en une seule occasion et dans un seul acte de l’histoire, qu’une seule fois: pour l’aider à se relever. Autrement, on ne peut regarder une personne de haut en bas. Seulement pour l’aider, ne l’oubliez pas… toujours.

Votre Fondation a montré comment la générosité et l’engagement peuvent transformer les vies de ceux qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Le service gratuit dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’assistance aux réfugiés et de la lutte contre la pauvreté est un témoignage, un témoignage concret d’amour et de compassion. N’oubliez pas cette parole: compassion, «souffrir avec». Dieu est compatissant, Dieu s’approche de nous et souffre avec nous. Et la compassion ne signifie pas jeter une pièce de monnaie dans les mains de l’autre sans le regarder dans les yeux. Non. La compassion, c’est s’approcher et «souffrir avec». N’oubliez pas cette parole: compassion.

Votre fondateur, Conrad Nicholson Hilton, vous a laissé en héritage son rêve, qui anime les projets de la Fondation. Parmi ces projets, il y en a un qui vous occupe activement: le soutien aux sœurs. Conrad Hilton avait une grande estime des sœurs et, dans son testament, il a demandé à la Fondation de les aider dans leur mission au service des plus pauvres et des derniers. Une fois, un homme m’a raconté — il était agnostique — qu’il a fini à l’hôpital et que les sœurs ont pris soin de lui… Il s’est converti pour cette raison. Et il a dit: qu’est-ce que serait l’Eglise sans les sœurs… c’est beau! Et vous, vous le faites avec fidélité et créativité, spécialement pour la formation et pour le soin des sœurs plus âgées. Dans certains pays, -elles sont âgées, mais il ne faut pas les envoyer à l’hospice, non… Je me rappelle, une fois en Argentine, dans une congrégation — où j’ai connu une sœur d’origine italienne — est arrivée une responsable provinciale qui disait: «Non! A 70 ans, dehors!», et les sœurs mourraient de tristesse… Les sœurs doivent travailler jusqu’à la fin, comme elles le peuvent, jusqu’à la fin. Si on ne fait pas cela, on fait cette autre choe. Ici, nous avons une sœur qui a toujours travaillé avec les pauvres. Elle est âgée, mais elle conduit encore, et ils la laissent conduire, et ainsi elle se sent utile. S’il vous plait, mettez toujours les sœurs au contact avec les personnes! Je sais que vous collaborez avec certains Dicastères vaticans pour donner la possibilité aux sœurs de croître dans la profession et dans le caractère missionnaire. Merci. Merci beaucoup!

On y a peu investi, bien moins que dans la formation du clergé. C’est vrai, parce qu’on pense que les sœurs, et même les femmes, sont «de seconde zone». On le pense… N’oublions pas que depuis le jour du jardin d’Eden, ce sont elles qui commandent... Ce sont les femmes qui commandent! Il est important que les sœurs puissent étudier et se former. Le travail aux frontières, dans les périphéries, parmi les derniers, a besoin de personnes formées et compétentes. Et, s’il vous plait, la mission des sœurs est de servir les plus petits, non d’être les servantes de quelqu’un. Cela doit cesser, et vous, en tant que Fondation, vous contribuez à sortir l’Eglise de cette mentalité cléricaliste.

Mais je dois ajouter autre chose: souvent, on se plaint qu’il n’y a pas assez de sœurs qui occupent des rôles de responsabilités, dans les diocèses, à la Curie et dans les universités. C’est vrai. D’une part, il est vrai, il est nécessaire de dépasser la mentalité cléricale et machiste. Grâce à Dieu, nous avons désormais une préfette au Dicastère pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Nous avons une vice-gouvernatrice de l’Etat du Vatican qui en mars prochain deviendra gouvernatrice. Nous avons trois sœurs dans l’équipe choisissant les évêques, et qui donnent leur vote. Nous avons la sous-secrétaire de Mgr Piccinotti à l’Administration du patrimoine du Siège apostolique: une sœur qui a deux diplômes en économie. Grâce à Dieu, les sœurs sont en avance et savent mieux faire que les hommes. C’est ainsi… parce qu’elles ont cette capacité de faire les choses, les femmes et les sœurs. Mais j’ai aussi entendu des évêques dire: «Je voudrais nommer des religieuses dans certains bureaux diocésains, mais leurs supérieures ne veulent pas les laisser partir». Non, s’il vous plaît, laissez-les partir. Je dis donc aux supérieures: soyez généreuses, ayez le souffle de l’Eglise universelle et d’une mission qui dépasse les limites de votre Institut.

Chers amies, je vous remercie pour votre travail inlassable et pour votre service. Merci! Ensemble, nous pouvons construire un monde dans lequel chaque personne, quelle que soit son origine ou sa situation, puisse vivre dignement. Ensemble, nous pouvoir nous aider à allumer l’espérance dans le cœur de ceux qui se sentent seuls et abandonnés. Compassion, proximité, tendresse: tels sont les trois attributs de Dieu. Dieu est compassion, Dieu est proche, Dieu est tendre. Je rêve d’un monde où les personnes exclues, les personnes rejetées, les personnes marginalisées puissent être les protagonistes d’un changement social dont nous avons avons si besoin, pour vivre en tant que frères et sœurs.

Que Dieu vous bénisse et que la Vierge vous garde. Je vous bénis de tout cœur et je prierai pour vous. Et s’il vous plait, priez pour moi. Maintenant, restez assis, je vous donne la bénédiction. Merci!

Audience générale

Salle Paul vi, 22 janvier 2025

Marie, le chef-d’œuvre de Dieu ciselé par la grâce

Chers frères et sœurs, bonjour!

Nous reprenons aujourd’hui la catéchèse du cycle jubilaire sur Jésus Christ, notre espérance.

Au début de son Evangile, Luc montre les effets de la puissance transformatrice de la Parole de Dieu qui se manifeste non seulement dans les atriums du Temple, mais aussi dans la pauvre maison d’une jeune femme, Marie, qui, épouse promise de Joseph, vit encore avec sa famille.

Après Jérusalem, le messager des grandes annonces divines, Gabriel, qui célèbre en son nom la puissance de Dieu, est envoyé dans un village jamais mentionné dans la Bible hébraïque: Nazareth. Il s’agissait à l’époque d’un petit village de Galilée, à la périphérie d’Israël, une zone frontalière avec les païens et leurs contaminations.

C’est précisément là que l’ange apporte un message à la forme et au contenu totalement inédits, à tel point que le cœur de Marie est secoué, troublé. Au lieu de la salutation classique «que la paix soit avec toi», Gabriel s’adresse à la Vierge par une invitation «réjouis-toi!», «réjouis-toi!», un appel cher à l’histoire sacrée, parce que les prophètes l’utilisent pour annoncer la venue du Messie (cf. So 3, 14; Jl 2, 21-23; Za 9, 9). C’est l’invitation à la joie que Dieu adresse à son Peuple lorsque l’exil prend fin et que le Seigneur fait sentir sa présence vivante et agissante.

Par ailleurs, Dieu appelle Marie par un nom d’amour inconnu dans l’histoire biblique: kecharitoméne, qui signifie «pleine de grâce divine». Marie est pleine de grâce divine. Ce nom dit que l’amour de Dieu a déjà habité depuis longtemps et continue d’habiter le cœur de Marie. Il dit combien elle est «gracieuse» et surtout combien la grâce de Dieu a accompli en elle une ciselure intérieure, faisant d’elle son chef-d’œuvre: pleine de grâce.

Ce surnom affectueux, que Dieu ne donne qu’à Marie, est immédiatement accompagné d’un réconfort: «Ne crains pas!», «Ne crains pas!», la présence du Seigneur nous donne toujours cette grâce d’être sans crainte et il le dit ainsi à Marie: «Ne crains pas!». «Ne crains pas», dit Dieu à Abraham, Isaac, Moïse dans l’histoire: «Ne crains pas» (cf. Gn 15, 1; 26, 24; Dt 31, 8). Et il nous le dit également: «Ne crains pas, vas de l’avant. Ne crains pas!». «Père, j’ai peur de ceci»; «Et que fais-tu, quand…»; «Pardon, père, je vous dis la vérité: je vais chez la voyante»; «Tu vas chez la voyante ?»; «Eh oui: elle me lit les lignes de la main». S’il vous plait, ne craignez pas! Ne craignez pas! Ne craignez pas! C’est beau. «Je suis ton compagnon de voyage»: c’est ce que Dieu dit à Marie. Le «Tout-Puissant», le Dieu de «l’impossible» (Lc 1, 37) est avec Marie, il est avec elle et à côté d’elle, il est son compagnon, son principal allié, le «Je-suis-avec-toi» éternel (cf. Gn 28, 15; Ex 3, 12; Jg 6, 12).

Gabriel annonce ensuite sa mission à la Vierge, en faisant résonner dans son cœur de nombreux passages bibliques qui se réfèrent à la royauté et à la messianité de l’enfant qui naîtra d’elle et que l’enfant sera présenté comme l’accomplissement des anciennes prophéties. La Parole qui vient d’en Haut appelle Marie à être la mère du Messie, ce Messie davidique tant attendu. C’est la mère du Messie. Il sera roi, non pas à la manière humaine et charnelle, mais à la manière divine et spirituelle. Son nom sera «Jésus», qui signifie «Dieu sauve» (cf. Lc 1, 31; Mt 1, 21), rappelant à tous et à jamais que ce n’est pas l’homme qui sauve, mais Dieu seul. Jésus est Celui qui accomplit les paroles du prophète Isaïe: «ce n’est pas un messager ou un ange, c’est sa face qui les a sauvés. Dans son amour et sa pitié» (Is 63, 9).

Cette maternité bouleverse Marie. Et en femme intelligente qu’elle est, c’est-à-dire capable de lire à l’intérieur des événements (cf. Lc 2, 19.51), elle cherche à comprendre, à discerner ce qui qu’il se passe. Marie ne cherche pas à l’extérieur mais à l’intérieur car, comme l’enseigne saint Augustin, «in interiore homine habitat veritas» (De vera religione 39, 72). Et c’est là, au plus profond de son cœur ouvert, sensible, qu’elle entend l’invitation à faire confiance à Dieu, qui a préparé pour elle une «Pentecôte» particulière. Comme au début de la création (cf. Gn 1, 2), Dieu veut «couver» Marie de son Esprit, une force capable d’ouvrir ce qui est fermé sans le violer, sans affecter la liberté humaine; il veut l’envelopper dans la «nuée» de sa présence (cf. 1 Co 10, 1-2) pour que le Fils vive en elle et qu’elle vive en Lui.

Et Marie s’illumine de confiance: elle est «une lampe à plusieurs lumières», comme le dit Théophane dans son Canon de l’Annonciation. Elle s’abandonne, elle obéit, elle fait de la place: elle est «une chambre nuptiale faite par Dieu» (ibid.). Marie accueille le Verbe dans sa propre chair et s’engage ainsi dans la plus grande mission jamais confiée à une femme, à une créature humaine. Elle se met au service: elle est pleine de tout, non pas comme esclave, mais comme collaboratrice de Dieu le Père, emplie de dignité et d’autorité pour administrer, comme elle le fera à Cana, les dons du trésor divin, afin que beaucoup puissent y puiser à pleines mains.

Sœurs, frères, apprenons de Marie, Mère du Sauveur et notre Mère, à laisser nos oreilles s’ouvrir à la Parole et à l’accueillir et à la garder, afin qu’elle transforme nos cœurs en tabernacles de sa présence, en maisons hospitalières où faire croître l’espérance. Merci.

A l’issue de l’Audience générale, le Pape a prononcé les appels suivants:

J’adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. En particulier, je salue les Filles de Marie Immaculée qui célèbrent leur Chapitre extraordinaire, les encourageant à s’abandonner avec confiance à la volonté de Dieu qui nous est toujours fidèle, toujours.

Et je veux que vous sachiez que mon cœur est avec la population de Los Angeles, qui a beaucoup souffert à cause des incendies qui ont dévasté des quartiers entiers et des communautés. Et ils sont encore en cours… Que Notre-Dame de Guadeloupe intercède pour tous les habitants afin qu’ils puissent être témoins d’espérance à travers la force de la diversité et de la créativité pour lesquels ils sont connus dans le monde entier.

Et n’oublions pas l’Ukraine martyrisée. N’oublions pas la Palestine, Israël et la Birmanie. Prions pour la paix. La guerre est toujours une défaite! Hier j’ai appelé la paroisse de Gaza, je le fais chaque jour: ils étaient contents! Il y a 600 personnes là-bas, entre la paroisse et l’internat. Ils m’ont dit: «Aujourd’hui j’ai mangé des lentilles avec du poulet». C’est une chose à laquelle ils n’étaient plus habitués dernièrement: ils mangeaient uniquement des légumes… Ils étaient contents! Mais prions pour Gaza, pour la paix et pour toutes les régions du monde. La guerre est toujours une défaite! N’oubliez pas: la guerre est une défaite. Et qui gagne avec les guerres? Les fabricants d’armes. S’il vous plaît, prions pour la paix.

En ces jours de prière pour l’unité des chrétiens, je vous exhorte à invoquer Dieu, Un et Trine, pour la pleine communion de tous les disciples du Christ.

Je vous donne à tous ma bénédiction!

Parmi les pèlerins qui assistaient à l’Audience générale étaient présents les groupes francophones suivants:

De France: Enseignement catholique, de Poitiers; Collège Jeanne d’Arc, de Colombes.

Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Que le Seigneur ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que, à l’école de la Vierge Marie, nous puissions entendre sa parole et celles des frères. Ainsi nous pourrons, par notre attention et notre charité, rendre plus fraternel notre monde et lui rendre l’Esperance de la joie. Que Dieu vous bénisse.

Discours aux membres du Réseau mondial de prière du Pape

Salle des Papes, 23 janvier 2025

Appelés à «garder»

en conjuguant la compassion,

la proximité à l’égard des derniers et les œuvres de miséricorde

Chers frères et chères sœurs,

Je salue le nouveau directeur, le père Cristóbal Fones, à qui je souhaite un bon travail; et j’exprime ma gratitude au père Fornos — le père Fornos a été bon… bon, bon, bon! Un grand! — pour son service. Le père Fornos été un «créatif».

Je vous salue tous, membres du Bureau international, coordinateurs continentaux, conseillers d’administration, partenaires permanents et, en particulier, ceux qui soutiennent la Fondation pour garantir l’équilibre et une impulsion à l’activité. Merci à tous!

Je suis content que vous ayez accueilli avec joie l’Encyclique Dilexit nos, sur l’amour humain et divin du Cœur du Christ. Dans cette Encyclique, on trouve le nutriment substantiel qui alimente la spiritualité de votre travail, de votre apostolat. J’aime que vous appeliez cette spiritualité «chemin du Cœur». Et je voudrais lire cette expression avec un double sens: c’est le chemin de Jésus, de son Cœur sacré, à travers le mystère de l’incarnation, de la passion, de la mort et de la résurrection; et c’est aussi le chemin de notre cœur, blessé par le péché, qui se laisse conquérir et trans-former par l’amour. Dans ce chemin du cœur nous guide, comme toujours, notre Mère, Marie, qui nous précède dans le pèlerinage de la foi et de l’espérance et elle nous enseigne à garder — garder — dans le cœur les paroles et les gestes de Jésus. N’oubliez pas cette parole: garder. Ceci — vous le savez bien — est l’œuvre de l’Esprit Saint: il n’y a pas de chemin du cœur avec Jésus sans l’eau vive de l’Esprit Saint.

Chères sœurs et chers frères, je pense que le Réseau mondial de prière apportera une contribution très importante au Jubilé, en aidant les personnes et les communautés à en vivre l’esprit, comme un chemin où se conjuguent inséparablement la prière et la compassion, la prière et la proximité à l’égard les derniers, la prière et les œuvres de miséricorde. Merci, merci beaucoup!

Allez de l’avant avec joie, toujours avec joie, en collaborant entre vous. Je vous bénis de tout cœur. Merci.

Message au Forum économique mondial

de Davos-Klosters

Pour une intelligence «relationnelle»

au service du véritable progrès

Le thème de la réunion annuelle du Forum économique mondial, «Collaboration à l'ère de l'intelligence», offre une occasion opportune de réfléchir à l’Intelligence artificielle en tant qu’instrument non seulement de coopération, mais aussi pour rassembler les personnes.

La tradition chrétienne considère le don de l’intelligence comme un aspect essentiel de la personne humaine créée «à l’image de Dieu». Dans le même temps, l’Eglise catholique a toujours été protagoniste et promotrice du progrès de la science, de la technologie, des arts et d’autres formes d’entreprises humaines, les considérant comme des secteurs de «collaboration de l’homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible» (Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 378).

L’Intelligence artificielle a été conçue pour imiter l’intelligence humaine qui l’a projetée, suscitant ainsi un ensemble unique d’interrogations et de défis. A la différence de nombreuses autres inventions humaines, l’IA est formée sur les résultats de la créativité humaine, qui lui permet de générer de nouveaux artefacts avec un degré de compétence et de vitesse qui émulent ou dépassent souvent les capacités humaines, soulevant ain-si d’importantes préoccupations quant à son impact sur le rôle de l’humanité dans le monde. De plus, les résultats que peut produire l’IA sont presque impossible à distinguer de ceux des êtres humains, soulevant des questions au sujet de son effet sur la crise croissante de la vérité dans le forum public. De plus, cette technologie est projetée pour apprendre et faire certains choix de façon autonome, en s’adaptant aux nouvelles situations et en fournissant des réponses qui n’ont pas été prévues par ses programmateurs, soulevant ain-si des interrogations fondamentales au sujet de la responsabilité éthique, la sécurité humaine et les implications plus larges de ces développements pour la société.

Tandis que l’IA représente un exploit technologique extraordinaire, capable d’imiter certains résultats associés à l’intelligence humaine, cette technologie «est un choix technique entre plusieurs possibilités et se base soit sur des critères bien définis, soit sur des déductions statistiques. L’être humain, quant à lui, non seulement choisit, mais dans son cœur il est capable de décider» (Discours du Pape a la session du g7 sur l'intelligence artificielle, Borgo Egnazia, Pouilles, 14 juin 2024).

En effet, l’utilisation même du terme «intelligence» liée à l’IA est inappropriée, car l’IA n’est pas une forme artificielle d’intelligence humaine, mais un de ses produits. Si elle est utilisée correctement, l’IA aide la personne humaine à réaliser sa vocation, dans la liberté et la responsabilité.

Comme pour toute autre activité humaine et développement technologique, l’IA doit être ordonnée à la personne humaine et contribuer à ses efforts en vue de «faire régner plus de justice, une fraternité plus étendue, un ordre plus humain dans les rapports sociaux» qui dépassent «en valeur les progrès techniques» (Gaudium et Spes, n. 35; cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 2293).

Il existe toutefois le risque que l’IA soit utilisée pour promouvoir «le paradigme technocratique» qui perçoit tous les problèmes du monde comme pouvant être résolus à travers les seuls moyens -technologiques. Dans ce paradigme, la dignité et la fraternité humaines sont souvent subordonnées à la poursuite de l’efficacité, comme si la réalité, la bonté et la vérité émanaient de façon intrinsèque du pouvoir technologique et économique. Mais la dignité humaine ne doit jamais être violée au nom de l’efficacité. Les développements -technologiques qui n’améliorent pas la vie de tous, mais qui créent ou aggravent les inég-lités et les conflits, ne peuvent être définis comme un -véritable progrès. Pour cette raison, l’IA devrait être placée au service d’un développement plus sain, plus humain, plus social et plus intégral.

Les progrès accomplis par l’avènement de l’IA exigent de redécouvrir l’importance de la communauté ainsi qu’un engagement renouvelé en vue de sauvegarder la maison commune qui nous a été confiée par Dieu. Afin d’affronter les complexités de l’IA, les gouvernements et les entreprises doivent faire preuve d’une diligence et d’une vigilance appropriées. Ils doivent évaluer de façon critique chaque application de l’IA dans les contextes particuliers afin de déterminer si son utilisation promeut la dignité humaine, la vocation de la personne humaine, et le bien commun. Comme c’est le cas pour de nombreuses technologies, les effets des diverses utilisations de l’IA ne sont pas toujours prévisibles dès le début. Au fur et à mesure que l’application de l’IA et son impact social deviennent plus évidents dans le temps, des réponses appropriées devraient être apportées à tous les niveaux de la société, conformément au principe de subsidiarité, selon lequel les utilisateurs individuels, les familles, la société civile, les entreprises, les institutions, les gouvernements et les organisations internationales travaillent chacun à leur niveau pour garantir que l’IA vise le bien de tous. Aujourd’hui, des défis et opportunités importantes apparaissent lorsque l’IA est inscrite dans un contexte d’intelligence relationnelle, où chacun partage une responsabilité pour le bien-être intégral des autres.

Avec ces sentiments, j’offre mes meilleurs vœux dans la prière pour les débats du Forum, et j’invoque volontiers sur tous les participants une abondance de bénédictions divines.

Du Vatican,

14 janvier 2025

François

Message pour la 59e Journée mondiale

des communications sociales

Partagez avec douceur l’espérance qui est dans vos cœurs

(cf. 1 P 3, 15-16)

Chers frères et sœurs,

en ces temps marqués par la désinformation et la polarisation, où quelques centres de pouvoir contrôlent une masse sans précédent de données et d’informations, je me tourne vers vous en sachant à quel point votre travail de journaliste et de communicateur est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais. Nous avons besoin de votre engagement courageux pour mettre au centre de la communication la responsabilité personnelle et collective envers le prochain.

En pensant au Jubilé, que nous célébrons cette année comme un temps de grâce dans une époque très troublée, je voudrais vous inviter par ce message à être des communicateurs d’espérance, en commençant par un renouveau de votre travail et de votre mission selon l’esprit de l’Evangile.

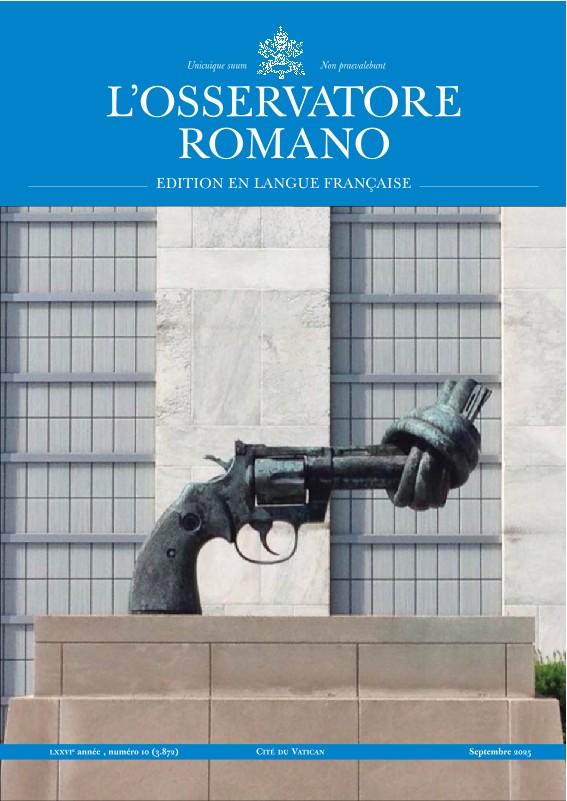

Désarmer la communication

Trop souvent aujourd’hui, la communication ne suscite pas d’espérance, mais plutôt la peur et le désespoir, les préjugés et le ressentiment, le fanatisme et même la haine. Trop souvent, elle simplifie la réalité pour provoquer des réactions instinctives; elle utilise la parole comme une lame; elle se sert même à dessein d’informations fausses ou déformées pour envoyer des messages destinés à exciter, à provoquer, à blesser. J’ai déjà répété à plusieurs reprises qu’il est nécessaire de «désarmer» la communication, de la purifier de toute agressivité. Réduire la réalité à des slogans ne peut jamais apporter rien de bon. Nous voyons tous comment — à commencer par les débats télévisés aux joutes verbales sur les réseaux sociaux — le paradigme de la concurrence, de l’opposition, de la volonté de dominer et posséder, et de la manipulation de l’opinion publique risque de l’emporter.

Il y a aussi un autre phénomène inquiétant: celui que l’on pourrait appeler la «détournement programmé de l’attention» par le biais de systèmes numériques qui, en nous orientant selon les logiques du marché, modifient notre perception de la réalité. Nous assistons ainsi, souvent impuissants, à une sorte d’atomisation des intérêts qui finit par saper les fondements de notre appartenance à une communauté, la capacité de travailler ensemble pour un bien commun, de nous écouter et de comprendre les raisons de l’autre. Il semble donc que l’identification d’un «ennemi» contre lequel se déchaîner verbalement soit indispensable pour s’affirmer. Et quand l’autre devient un «ennemi», quand son visage et sa dignité sont obscurcis pour se moquer de lui, la possibilité de générer de l’espérance disparaît également. Comme nous l’a enseigné Don Tonino Bello, tous les conflits «trouvent leur racine dans la disparition des visages»1. Nous ne pouvons pas accepter cette logique.

Espérer, en effet, n’est pas du tout facile. Georges Bernanos disait que n’espèrent que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu’ils prenaient faussement pour de l’espérance. […] L’espérance est un risque à courir, c’est même le risque des risques»2. L’espérance est une vertu cachée, tenace et patiente. Cependant, pour les chrétiens, espérer n’est pas un choix facultatif, mais une condition irréductible. Comme l’a rappelé Benoît xvi dans l’encyclique Spe salvi, l’espérance n’est pas un optimisme passif mais, au contraire, une vertu «performative», capable de changer la vie: «Celui qui a l’espérance vit différemment; une vie nouvelle lui a déjà été donnée» (n. 2).

Rendre raison avec douceur de l’espérance

qui est en nous

Nous trouvons dans la première lettre de Pierre une synthèse admirable dans laquelle l’espérance est mise en relation avec le témoignage et la communication chrétienne: «Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect» (3, 15-16). Je voudrais m’arrêter sur trois messages que nous pouvons tirer de ces paroles.

«Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur»: l’espérance des chrétiens a un visage, celui du Seigneur ressuscité. Sa promesse d’être toujours avec nous par le don de l’Esprit Saint nous permet d’espérer même contre toute espérance et de voir les miettes de bien cachées même quand tout semble perdu.

Le deuxième message nous demande d’être prêts à rendre raison de l’espérance qui est en nous. Il est intéressant de noter que l’apôtre nous invite à rendre compte de l’espérance «devant quiconque nous demande». Les chrétiens ne sont pas d’abord ceux qui «parlent» de Dieu, mais ceux qui reflètent la beauté de son amour, une nouvelle façon de vivre toute chose. C’est l’amour vécu qui suscite la question et exige la réponse: pourquoi vivez-vous ainsi? Pourquoi êtes-vous -ainsi?

Dans l’expression de saint Pierre, nous trouvons enfin un troisième message: la réponse à cette question doit être donnée «avec douceur et respect». La communication des chrétiens — mais je dirais aussi la communication en général — devrait être tissée de douceur, de proximité: le style des compagnons de route, suivant le plus grand Communicateur de tous les temps, Jésus de Nazareth qui dialoguait le long de la route avec les deux disciples d’Emmaüs, faisant brûler leur cœur par la manière dont il interprétait les événements à la lumière des Ecritures.

C’est pourquoi je rêve d’une communication capable de faire de nous les compagnons de route de nombreux frères et sœurs, de raviver en eux l’espérance en ces temps troublés. Une communication capable de parler au cœur, de susciter non pas des réactions passionnées de fermeture et de colère, mais des attitudes d’ouverture et d’amitié; capable de mettre en valeur la beauté et l’espérance, même dans les situations apparemment les plus désespérées; capable de susciter l’engagement, l’empathie, l’intérêt pour les autres. Une communication qui nous aide à «reconnaître la dignité de tout être humain et à prendre soin ensemble de notre maison commune» (Lett. enc. Dilexit nos, n. 217).

Je rêve d’une communication qui ne vende pas d’illusions ni de peurs, mais qui soit capable de donner des raisons d’espérer. Martin Luther King a dit: «Si je peux aider quelqu’un en chemin, si je peux réconforter quelqu’un avec un mot ou une chanson... alors ma vie n’aura pas été vécue en vain»3. Pour ce faire, nous devons guérir les «maladies» du protagonisme et de l’autoréférentialité, éviter le risque de mal parler les uns des autres: le bon communicateur fait en sorte que ceux qui écoutent, lisent ou regardent puissent prendre part, être proches, trouver le meilleur d’eux-mêmes et entrer avec ces attitudes dans les histoires qui leur sont racontées. Communiquer de cette manière aide à devenir des «pèlerins de l’espérance», selon la devise du Jubilé.

Espérer ensemble

L’espérance est toujours un projet communautaire. Pensons un instant à la grandeur du message de cette année de grâce: nous sommes tous invités — vraiment tous! — à recommencer, à laisser Dieu nous relever, à le laisser nous embrasser et nous combler de miséricorde. Les dimensions personnelle et communautaire sont imbriquées dans tout cela. Nous nous mettons en route ensemble, nous faisons le pèlerinage avec de nombreux frères et sœurs, nous franchissons la Porte Sainte ensemble.

Le Jubilé a de nombreuses implications sociales. Pensons par exemple au message de miséricorde et d’espérance pour ceux qui vivent dans les prisons, ou encore à l’appel à la proximité et à la tendresse envers ceux qui souffrent et sont en marge de la société. Le Jubilé nous rappelle que ceux qui deviennent des artisans de paix «seront appelés fils de Dieu» (Mt 5, 9). Il nous ouvre donc à l’espérance, il nous montre la nécessité d’une communication attentive, douce, réfléchie, capable d’indiquer des voies de dialogue. Je vous encourage donc à découvrir et à raconter les multiples histoires porteuses de bien, cachées dans les plis de l’actualité; à imiter les chercheurs d’or qui tamisent inlassablement le sable à la recherche de la minuscule pépite. Il est bon de trouver ces semences d’espérance et de les faire connaître. Cela aide le monde à être un peu moins sourd au cri des plus petits, un peu moins indifférent, un peu moins fermé. Sachez toujours trouver les étincelles de bien qui nous permettent d’espérer. Cette communication peut aider à tisser la communion, à nous faire sentir moins seuls, à redécouvrir l’importance de marcher ensemble.

Ne pas oublier le cœur

Chers frères et sœurs, face aux conquêtes vertigineuses de la technologie, je vous invite à prendre soin de votre cœur, c’est-à-dire de votre vie intérieure. Qu’est-ce que cela signifie? Je vous laisse quelques pistes.

Soyez doux et n’oubliez jamais le visage de l’autre; parlez au cœur des femmes et des hommes au service desquels vous faites votre travail.

Ne laissez pas les réactions instinctives guider votre communication. Semez toujours l’espérance, même si c’est difficile, même si cela coûte, même si cela semble ne pas porter de fruits.

Essayez de pratiquer une communication qui sache guérir les blessures de notre humanité.

Faites place à la confiance du cœur qui, comme une fleur fragile mais résistante, résiste aux tempêtes de la vie et s’épanouit dans les endroits les plus inattendus: l’espérance des mères qui prient chaque jour pour voir revenir leurs enfants des tranchées d’un conflit; l’espérance des pères qui émigrent au milieu de mille risques et vicissitudes à la recherche d’un avenir meilleur; l’espérance des enfants qui parviennent à jouer, à sourire et à croire en la vie même au milieu des décombres des guerres et dans les rues pauvres des favelas.

Soyez les témoins et les promoteurs d’une communication non hostile, diffusant une culture de l’attention, construisant des ponts et transperçant les murs visibles et invisibles de notre époque.

Racontez des histoires pleines d’espérance, en prenant à cœur notre destin commun et en écrivant ensemble l’histoire de notre avenir.

Tout cela, vous pouvez et nous pouvons le faire avec la grâce de Dieu que le Jubilé nous aide à recevoir en abondance. Je prie pour cela et je bénis chacun d’entre vous ainsi que votre travail.

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 24 janvier 2025,

Mémoire de saint François de Sales

François

1 «La pace come ricerca del volto», in Omelie e scritti quaresimali, Molfetta 1994, 317.

2 Georges Bernanos, La liberté, pour quoi faire, Paris 1995.

3 Sermon «L’instinct du tambour-major», 4 février 1968.

Discours aux participants

au Jubilé de la communication

Salle Paul vi, 25 janvier 2025

Les paroles justes pour illuminer les cœurs et raconter le bien

Chers frères et sœurs, bonjour!

Je vous remercie tous d’être venus si nombreux et de tant de pays différents, de loin et de près. Je suis heureux de vous voir tous ici. Je remercie les invités qui se sont exprimés avant moi — Maria Ressa, Colum McCann et Mario Calabresi — et je remercie le maestro Uto Ughi pour le don de la musique, qui est un moyen de communication et d’espérance.

Notre rencontre est le premier grand événement de l’Année Sainte consacrée à un «monde vital», le monde de la communication. Le Jubilé est célébré à un moment difficile de l’histoire de l’humanité, alors que le monde est encore blessé par les guerres et la violence, par l’effusion du sang de nombreux innocent. C’est pourquoi je tiens tout d’abord à remercier tous les professionnels de la communication qui risquent leur vie pour rechercher la vérité et dénoncer les horreurs de la guerre. Je souhaite me souvenir dans la prière de tous ceux qui ont sacrifié leur vie au cours de l’année écoulée, l’une des plus meurtrières pour les journalistes1. Prions en silence pour vos collègues qui ont signé leur reportage avec leur propre sang.

Je veux aussi me souvenir avec vous de tous ceux qui sont emprisonnés simplement pour avoir été fidèles à la profession de journaliste, de photographe, de vidéaste, pour avoir voulu aller voir de leurs propres yeux et pour avoir essayé de rapporter ce qu’ils ont vu. Ils sont nombreux2! Mais en cette Année Sainte, en ce jubilé du monde de la communication, je demande aux gouvernants de faire en sorte que tous les journalistes injustement emprisonnés soient libérés. Qu’une «porte» leur soit également ouverte, par laquelle ils puissent retrouver la liberté, car la liberté des journalistes accroît notre liberté à tous. Leur liberté est la liberté de chacun d’entre nous.

Je demande — comme je l’ai fait à maintes reprises et comme l’ont fait mes prédécesseurs avant moi — que la liberté de la presse et la liberté d'exprimer ses pensées soient défendues et protégées, de même que le droit fondamental d’être informé. Une information libre, responsable et correcte est un patrimoine de connaissances, d’expériences et de vertus qui doit être préservé et promu. Sans cela, nous risquons de ne plus distinguer la vérité du mensonge; sans cela, nous nous exposons à des préjugés et à des polarisations croissantes qui détruisent les liens de la coexistence civile et empêchent de reconstruire la fraternité.

Le métier de journaliste est plus qu’une profession. C’est une vocation et une mission. Vous, les communicateurs, avez un rôle fondamental à -jouer dans la société d’aujourd’hui, en racontant les faits et en les racontant de la manière dont vous les racontez. Nous le savons: le langage, l’attitude, le ton peuvent être décisifs et faire la différence entre une communication qui ravive l’espérance, construit des ponts, ouvre des portes, et une communication qui, au contraire, accroît les divisions, les polarisations, les simplifications de la réalité.

Votre responsabilité est particulière. Votre tâche est précieuse. Vos outils de travail sont les mots et les images. Mais avant eux, l’étude et la réflexion, la capacité de voir et d’écouter; de vous mettre du côté de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui ne sont ni vus ni entendus, et aussi de raviver — dans le cœur de ceux qui vous lisent, vous écoutent, vous regardent — le sens du bien et du mal et la nostalgie du bien que vous racontez et dont, en le racontant, vous êtes les témoins.

Je voudrais, au cours de cette rencontre spéciale, approfondir le dialogue avec vous. Et je suis heureux de pouvoir le faire en commençant par les réflexions et les questions que deux de vos collègues ont partagées tout à l’heure.

Maria, tu as parlé de l’importance du courage pour initier le changement que l’histoire exige de nous, le changement nécessaire pour vaincre le mensonge et la haine. C’est vrai, il faut du courage pour amorcer le changement. Le mot courage vient du latin cor, cor habeo, qui signifie «avoir du cœur». C’est cet élan intérieur, cette force qui vient du cœur, qui nous permet d’affronter les difficultés et les défis sans être submergés par la peur.

Avec le mot courage, nous pouvons résumer toutes les réflexions des Journées mondiales de la communication de ces dernières années, jusqu’au Message d’hier: écouter avec le cœur, parler avec le cœur, chérir la sagesse du cœur, partager l'espérance du cœur. Ces dernières années, c’est donc le cœur qui m’a dicté la ligne directrice de notre réflexion sur la communication. Je voudrais donc ajouter à mon appel à la libération des journalistes un autre «appel» qui nous concerne tous: celui de la «libération» de la force intérieure du cœur. De chaque cœur! Cet appel, il n’appartient à personne d’autre qu’à nous de le relever.

La liberté, c’est le courage de choisir. Saisissons l’occasion du Jubilé pour renouveler, pour redécouvrir ce courage. Le courage de libérer le cœur de ce qui le corrompt. Remettons le respect de ce qu’il y a de plus haut et de plus noble dans notre humanité au centre du cœur, évitons de le remplir de ce qui le pourrit. Les choix de chacun comptent, par exemple pour expulser cette «pourriture du cerveau» causée par l'addiction au défilement permanent, le «scrolling» sur les médias sociaux, défini par le dictionnaire d’Oxford comme le mot de l'année. Où trouver le meilleur remède à cette maladie sinon en travaillant, tous ensemble, sur l'éducation, en particulier celle des jeunes?

Nous avons besoin d’une éducation aux médias, pour nous éduquer et éduquer les autres à la pensée critique, à la patience du discernement nécessaire à la connaissance, et pour promouvoir l’épanouissement personnel et la participation active de chacun à l’avenir de sa communauté. Nous avons besoin d’entrepreneurs courageux, d’ingénieurs logiciels courageux, afin que la -beauté de la communication ne soit pas corrompue. Les grands changements ne peuvent être le résultat d'une multitude d'esprits endormis, mais commencent plutôt par la communion de cœurs éclairés.

Saint Paul avait un tel cœur. L’Eglise célèbre aujourd’hui même sa conversion. Le changement qui s’est opéré en cet homme a été si décisif qu’il a marqué non seulement son histoire personnelle, mais aussi celle de l’Eglise tout entière. La métamorphose de Paul a été provoquée par sa rencontre directe avec Jésus ressuscité et vivant. Le pouvoir de s’engager sur la voie d’un changement transformateur est toujours généré par une communication directe entre les personnes. Pensez au pouvoir de changement potentiellement caché dans votre travail chaque fois que vous réunissez des réalités qui, par ignorance ou par préjugé, sont en opposition! La conversion de Paul est née de la lumière qui l'a enveloppé et de l'explication qu’Ananie leur a donnée plus tard à Damas. Votre travail aussi peut et doit rendre ce service: trouver les mots justes pour ces rayons de lumière qui peuvent frapper le cœur et nous faire voir les choses différemment.

Je voudrais ici m’attarder sur le thème du pouvoir transformateur des récits, de la narration et de l’écoute des histoires, que Colum a mis en lumière. Revenons un instant sur la conversion de Paul. L’événement est raconté trois fois dans les Actes des Apôtres (9,1-19; 22,1-21; 26, 2-23), mais le -noyau reste toujours la rencontre personnelle de Saul avec le Christ; le mode de narration change, mais l’expérience fondatrice et transformatrice reste inchangée.

Raconter une histoire correspond à une invitation à vivre une expérience. Lorsque les premiers disciples s’approchèrent de Jésus en lui demandant: «Maître, où demeures-tu?» (Jn 1, 38), il ne leur répondit pas en leur donnant l’adresse de leur maison, mais leur dit: «Venez et voyez» (v. 39).

Les histoires révèlent notre appartenance à un tissu vivant, l'entrelacement des fils qui nous relient les uns aux autres3. Toutes les histoires ne sont pas bonnes et pourtant, elles aussi doivent être racontées. Le mal doit être vu pour être racheté, mais il doit être bien raconté pour ne pas user les fils fragiles de la coexistence.

En ce Jubilé, je vous lance donc un nouvel appel, à vous qui êtes réunis ici et aux communicants du monde entier: racontez aussi des histoires d’espérance, des histoires qui nourrissent la vie.