Charles de Pechpeyrou

Ala fois homme d’Eglise et membre à part entière des forces armées, plus souvent sur un terrain d’opération que derrière un bureau, l’évêque aux armées est confronté dans son apostolat aux plus grandes questions qui se posent à l’homme: le sens de la vie, la peur de la mort, la fraternité au-delà des différences, le rapport avec la technologie, la transcendance. Homme de dialogue entre les institutions, entre les peuples, il accompagne avec le même soin pastoral le simple soldat en proie au doute que les protagonistes du monde géopolitique. Avec le souci permanent de porter partout la paix du Christ, fruit de la justice et de la charité. C’est ce que nous explique Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, interrogé par notre journal à l’occasion du Jubilé des forces armées, de la police et des agents de sécurité qui se déroule au Vatican les 8 et 9 février.

Vous êtes devenu évêque aux armées en 2017 après avoir été curé huit ans à Wash-ington et sept ans en France: quelle est votre fonction?

Cette mission est au sens premier du terme «exceptionnelle»: nommé membre du collège épiscopal en charge du diocèse aux Armées françaises par le Souverain Pontife, avec l’accord du gouvernement français, et nommé par la ministre des Armées aumônier en chef du culte catholique, et ayant à ce titre un statut militaire, je me trouve pleinement au service de l’Eglise et pleinement au service de mon pays, sans confusion ni séparation.

Placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des armées, j’ai ainsi la responsabilité de 210 aumôniers militaires, qui peuvent être hommes ou femmes, prêtres, diacres ou laïcs. Ces aumôniers sont répartis dans toutes les forces: armée de terre, marine, armée de l’air, gendarmerie, pompiers de Paris, marins pompiers de Marseille, protection civile, services de renseignement. Ils sont dans les régiments des forces, dans les écoles, les hôpitaux, les bases avancées. Ils sont répartis sur tout le territoire national et outre-mer, ain-si que sur les théâtres d’opération, en mission permanente ou de courte durée selon les circonstances.

Cette responsabilité se déploie horizontalement et verticalement de la façon la plus étendue et la plus passionnante qui soit. Il s’agit d’accompagner l’ensemble des militaires qui servent les armes de la France, en partageant leurs missions, leurs questions, leurs perspectives, du caporal-chef au général, du terrain aux Etats-Majors, des sujets les plus immédiats aux plus prospectifs, du discernement le plus quotidien aux questions éthiques les plus fondamentales.

Au niveau pastoral, quelle est votre mission?

La mission de l’évêque aux armées est d’être au service de tous en faisant le lien entre les aumôniers et les différents état-major, administrations et autorités militaires; de même, en faisant le lien entre les différentes armées (air, terre, mer, gendarmerie…) en étant particulièrement attentif aux liens entre les aumôniers eux-mêmes.

Il s’agit aussi d’accompagner les vocations sacerdotales et leur chemin de formation; de susciter des candidatures d’aumôniers laïcs; de discerner les possibles engagements; de proposer des formations; de stimuler la vie spirituelle et missionnaire; d’envisager des mutations, des respirations, de nouveaux horizons… le rythme des changements de mission est beaucoup plus élevé que dans un diocèse «classique». Les missions sont souvent de seulement deux ou trois ans compte tenu du caractère de «haute intensité» dans certaines zones du globe en raison de climats météorologiquement ou militairement plus particulièrement éprouvants.

La parole de l’Eglise sur les questions décisives de la paix est aussi très attendue?

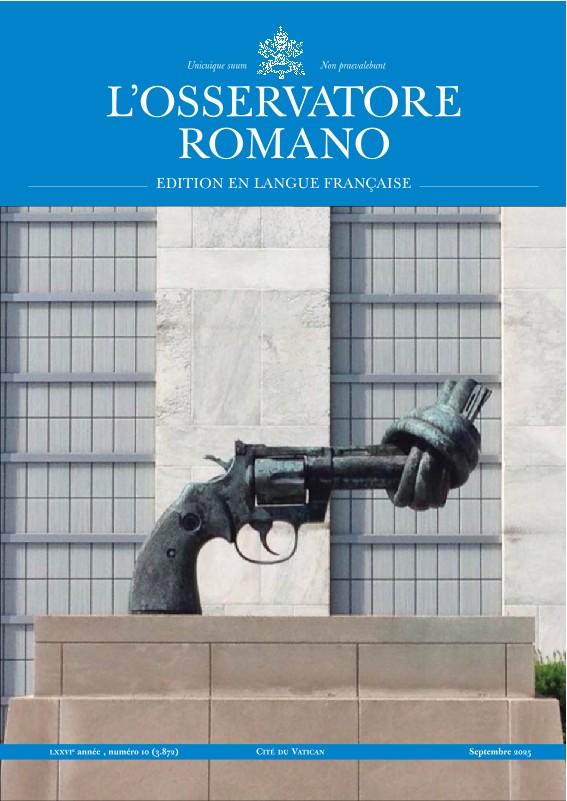

Tout à fait. Cette paix est sans cesse à construire en notre monde. Elle ne doit pas être une petite paix étriquée ou une paix au rabais qui ne serait qu’une absence de guerre. Il ne s’agit pas de la paix, victoire des forts sur les faibles. Il ne s’agit pas de la paix, continuation de la guerre par d’autres moyens. Il ne s’agit pas, non plus, de la paix silencieuse des cimetières. Il ne s’agit pas davantage de la paix ignorant ou écrasant le frère. La paix que nous inspire l’Evangile, c’est la paix du Christ, fruit de la justice et de la charité. Il s’agit de cette paix qui vient du cœur pour rejoindre le cœur du frère. Il n’y a pas de paix sans justice. Il n’y a pas de justice sans paix. Il n’y a pas de paix et de justice sans pardon.

Avec le Christ, nous pouvons proclamer notre certitude que le mal qui conduit à la mort n’a pas le dernier mot. Certes, la tentation permanente des nations et des hommes est bien celle de la puissance, de l’orgueil et de la domination. Cette tentation de vouloir s’emparer du monde, de le dominer comme s’il m’appartenait en propre, demeure tapie au cœur de l’homme… Il nous faut réaliser combien sur ce registre l’adversaire n’est pas en face de nous ni en dehors de nous mais en nous, ce qui nous appelle à la conversion la plus radicale.

Vous voyagez beaucoup pour aller à la rencontre des militaires et des aumôniers, qu’avez-vous découvert, quelles ont été vos prises de conscience sur le terrain? Quels ont été vos points d’émerveillement et vos points d’effroi?

Cette mission s’accompagne de déplacements aux quatre coins de la France et du monde. Pour faire bref, et poursuivant le rythme de mes prédécesseurs, cela signifie un déplacement par semaine en France, et un déplacement par mois hors de l’Hexagone. Je n’ai jamais autant voyagé, étant en permanence sur le terrain. Rien ne remplace le fait de prendre du temps sereinement sur place, pour réaliser personnellement la manière dont la vie se déroule au quotidien, les us et coutumes locales, les enjeux, les perspectives, les espoirs, les défis… Il s’agit toujours d’abord d’accompagner et de soutenir l’aumônier qui est sur place, et par lui de soutenir l’ensemble de ceux à qui il est envoyé.

Parmi les points d’émerveillement il y a la culture de l’humilité. Une des premières choses que l’on apprend dans les formations militaires, c’est de réaliser que l’on a des limites: humilité face à moi-même, face à mes limites physiques et psychiques; humilité face au chef, parce qu’on a toujours un chef; humilité face aux hommes qui vous entourent et qui vous sont confiés, parce qu’on ne fait jamais rien seul; humilité face aux événements extérieurs, parce qu’on n’est maître ni du vent ni de la pluie; humilité face à l’ennemi, qui est toujours différent de ce que je conçois…

Parmi les points d’effroi il y a cette réalité d’un risque fondamental lorsque l’homme n’est plus mis au centre et n’est plus reconnu dans sa pleine dignité. Lors-que se déploie une stratégie de seule puissance qui écrase tout sur son passage, et que l’on constate alors les conséquences d’une absence de fraternité qui déshumanise. Ceci se conjugue avec la réalité de la haine et de la bestialité dans les conflits armés lorsque je ne considère plus l’humanité de celui qui me fait face. Et cela s’accroit encore avec le risque de la déshumanisation des algorithmes et des logiques de pure profit au mépris de l’humain.

Or au cœur de tout il y a l’homme, tout l’homme, tous les hommes, le tout de l’homme. Comprendre tout homme comme personne, non reproductible, non interchangeable, non instrumentalisable, voilà un point majeur pour l’aumônerie militaire à sans cesse faire valoir dans la diversité de ses missions. Il s’agit également d’aider à prendre en compte la dimen-sion humaine dans sa réalité émotionnelle, car ce sont les sentiments d’injustice, de mépris et d’absence de dignité qui conduisent aux conflits les plus redoutables.

La foi est-elle davantage présente chez les militaires, confrontés à des questions de vie ou de mort, que dans le reste de la population?

La vie, la mort et l’amour; la foi, l’espérance et la charité… tout dans la réalité militaire conduit à réfléchir aux fondamentaux de l’existence sans faux-fuyants ni faux-semblants.

Il y a l’histoire des vies engagées, données... de ceux qui nous ont précédés et auxquels nous devons d’être libres et dignes. Et la grande histoire créée par la Vie et la Mort de chacun d’entre nous dont le cœur bouleversant est élevé à incandescence par la condition militaire. Recevoir de son pays le pouvoir exorbitant d’engendrer la mort au risque de sa propre vie pour défendre ce que l’on estime primordial relève de l’âme, de l’absolu, de l’éternité. Qu’est-ce que la vie sans liberté, sans dignité? Qu’est ce qui justifie de prendre la vie de l’autre? D’engager la mienne?

La vie, la mort et l’au-delà sont assurément les questions fondamentales de l’humanité. Alors que par le divertissement, nombre de contemporains les ignorent, le militaire au contraire y fait face avec constance. Ce défi quotidien confère à sa vocation profondeur et intensité. La confrontation à la mort n’intervient pas uniquement au moment du combat. Elle est anticipée et ne vous lâche pas lors-que l’action s’achève.

Comment se traduisent leurs questions sur la mort? Comment les formulent-ils? Pourquoi sont-ils prêts à mourir? Et pen-sez-vous à l’aune de votre expérience et des échanges que vous avez pu avoir que la -conscience de la finitude humaine conditionne le rapport à la foi? Pour le dire plus simplement, être conscient de sa mortalité et de la fragilité de la vie amène-t-il davantage à croire en Dieu?

C’est avec humilité et respect que je m’exprime sur ce sujet de la mort reçue au cours de mission militaire. Tout en ayant été à plusieurs reprises sur des théâtres d’opérations je n’ai jamais été immédiatement «sous le feu». En revanche, j’ai participé bien souvent à des hommages militaires ou à des funérailles de militaires morts en service. La mort est LA question par excellence au cœur de notre humanité. Le «sacrifice suprême» renvoie aux questions les plus décisives que l’homme puisse se poser. Il est impressionnant de constater que la notion de sacrifice suprême figure désormais dans le statut général des militaires, comme un élément de contrainte juridique. Il renvoie à une dimension fondamentalement religieuse, la dimension du sacré unissant le profane et le spirituel de la manière la plus évidente.

Les questions de la mort et du sacrifice suprême renvoient tout entières à des réalités religieuses transcendantes. Qu’est-ce qui mérite que l’on sacrifie sa vie? Comment peut-on entrer dans l’immortalité, celle de la mémoire ou de l’honneur? Déjà chez Platon, l’âme survit là où le corps périt, et par conséquent la mort n’est à redouter que comme la fin du corps. L’acceptation de la mort est facilitée par la conviction que le défunt survit dans la mémoire nationale, qu’il ne meurt pas réellement, accédant à une éternité, une «mort immortelle». La guerre confère une sorte de noblesse à cette réalité de la mort que nous avons tous à affronter d’une manière ou d’une autre.

Il faut souligner l’importance de l’âme et le besoin exprimé par les soldats d’avoir un interlocuteur pour partager leurs interrogations. J’ai été frappé par les propos de nombre de chefs de corps affirmant qu’ils ne partiraient jamais en opérations sans leur padre et sans leur toubib, leur aumônier et leur médecin. Ce rôle essentiel de la cohérence du corps, de l’âme et de l’esprit, cette place décisive du sens apparaît dans les témoignages des aumôniers militaires qui distribuent abondamment des médailles sur le terrain et dont les offres de prières sont largement accueillies.

Les hommes suivent leur chef parce qu’ils lui font confiance, ils sont dans une dynamique décisive d’instinct de vie! En arrière-plan se trouvent encore et toujours ces questions majeures: qu’est-ce qui mérite que je donne ma vie? L’immortalité est-elle une réalité? Quelles sont les valeurs suprêmes qui méritent que je leur consacre mon existence?

Cette dimension religieuse est implicite, non formulée, non verbalisée dans la plupart des cas. Ce que portent les aumôniers catholiques, c’est leur réalité sacramentelle ancrée dans la mort et la résurrection du Christ. Le Christ vrai Dieu et vrai homme, venu offrir une nouvelle et éternelle alliance entre le ciel et la terre. Toute la foi chrétienne a pour socle ce visage du ressuscité qui donne une perspective, un souffle, une espérance soutenant les hommes sur le terrain. Tout l’Evangile nous témoigne qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Il est édifiant de lire les nombreux dialogues du Christ avec des officiers romains, et le respect que le Christ leur porte.

D’une certaine manière, la condition militaire porte à incandescence la question centrale de la vie et de la mort, du sens de l’existence et de l’engagement, de ce qui fait la noblesse de ma vie par le don de celle-ci. A de multiples égards, pour les soldats, cette réalité demeure implicite. Pour les officiers, elle doit être réfléchie et verbalisée: c’est tout à fait essentiel tant le rôle du chef est d’être un porteur de sens. Il s’agit pour lui d’emmener à sa suite l’ensemble de ses hommes se battre au risque de leur vie pour les questions les plus décisives de liberté, de dignité, et de défense des intérêts de la nation.

Y a-t-il des questions spirituelles ou morales auxquelles les aumôniers sont confrontés sur le terrain et auxquelles ils n’ont pas les réponses?

Les questions autour des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques… certains systèmes d’armes en lien avec l’intelligence artificielle, tels les SALA: Systèmes d’Armes Létaux Autonomes…; les questions autour de certains rapports entre l’homme et la machine; le pilotage des drones à distance; les usages du cyber et de l’espace… L’armée porte à incandescence les questions cruciales de notre société. Elle est par construction à la pointe et en anticipation de toutes les questions tech-nologiques car la guerre se fait avec des armes, et que celles-ci sont le lieu d’une compétition permanente entre les Etats-puissances, avec un lien étroit entre tech-nologies civiles et militaires, avec des évolutions de plus en plus rapide, impressionnantes, souvent vertigineuses, parfois fort inquiétantes… tout ceci conduit à des interrogations éthiques nombreuses, sans cesse renouvelées, pour lesquelles les réponses sont bien souvent aussi incomplètes qu’incertaines.

On dit souvent que l’armée est le corps social le plus mixte en terme d'origines, de cultures, de religions. Qu’avez-vous observé à ce sujet? Y a-t-il une fraternité militaire? Est-ce un lieu d'expérience interreligieuse?

L’armée est un formidable creuset d’intégration et de fraternité. Beaucoup y viennent pour se libérer de leur milieu familial ou social d’origine. L’armée est aussi un lieu de potentielle progression où chacun est reconnu pour ce qu’il est, indépendamment de toute autre considération que sa valeur, son courage, son engagement, et l’ensemble de ses qualités propres. La moitié des officiers français ont été sous-officiers, et la moitié des sous-officiers ont été militaires du rang… au cœur de la vie militaire il y a ainsi la fraternité et la cohésion. Dans la réalité du combat ma vie est entre tes mains, et ta vie est entre les miennes, car chacun «couvre l’autre». Nous nous entrainons ensemble, nous mangeons ensemble, nous souffrons ensemble… nous allons peut-être mourir ensemble… je ne te demande pas quelles sont tes convictions religieuses, politiques ou philosophiques… ce que je sais c’est que notre fraternité est le creuset du succès de notre mission. C’est de l’engagement commun au service d’un sens qui nous unit que naît la fraternité décisive de nature à inspirer la cohésion du groupe, et au-delà celle de la Nation.

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti