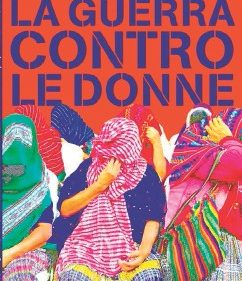

N’appelez pas cela un viol. Parce que l’attirance ou le désir irrépressible ne sont pas les véritables causes du viol. Telle est la conviction de Rita Segato, 74 ans, argentine d’origine, l’une des anthropologues les plus autorisées en matière d’inégalité entre les sexes et de conflits contemporains, un sujet qu’elle a étudié sur le terrain, sur les théâtres de guerre disséminés dans toute l’Amérique latine, du Salvador au Guatemala. De son travail avec des détenus condamnés pour agressions sexuelles dans les prisons de Brasilia est née l’intuition que, derrière le cas individuel, se cachent des mécanismes d’action collective. Dans la ville mexicaine de Juárez, frappée dans les années 1990 par une vague déconcertante de féminicides en série, elle a fait fructifier la théorie du « mandat de la masculinité », reprise dans le récent « La guerra contro le donne », publié en Italie par Tamu.

« Dans la violence dite sexuelle se croisent deux dimensions. La première est une dimension verticale où l’agresseur s’adresse à la victime et la punit parce qu’il la considère comme un défi à l’ordre patriarcal. Mais c’est la moins importante – dit-elle –. La dimension fondamentale est la dimension horizontale et elle concerne la relation entre l’agresseur et ses pairs, auxquels il s’adresse pour demander d’être admis dans le « groupe des mâles » parce qu’il a payé son propre « tribut » par la férocité sur le corps féminin. Le viol n’est donc pas une anomalie d’un sujet solitaire, c’est un message adressé à la société. Il répond à une logique expressive. Ce n’est alors pas un crime sexuel, même s’il est commis avec des moyens sexuels. L’objectif n’est pas tant de conquérir le corps mais de prouver qu’on est en mesure de le faire pour obtenir le statut masculin tant désiré. Bien sûr, il s’agit de dynamiques absolument inconscientes ».

Rita Segato explique : « Quand, pendant deux ans, j’ai interviewé des détenus pour viol, j’ai été très frappée du fait qu’ils n’aient pas réussi à expliquer les raisons de leur acte. Ils ne mentaient pas : vraiment, ils ne le comprenaient pas eux non plus. Il s’agit donc de creuser et de faire ressortir ce qui est enterré. C’est le devoir des intellectuels : « donner » les mots avec lesquels déchiffrer la réalité, car ce qui n’a pas de nom n’existe pas dans l’horizon mental. Ce n’est qu’une fois que cette chose est nommée et donc découverte, qu’on peut décider de la conserver ou de l’éliminer ».

La parole devient ainsi une condition préalable au changement. Il n’est cependant pas facile de la créer : l’histoire de l’asymétrie des genres se confond avec celle de l’espèce. Pour cette raison, selon l’anthropologue, elle est la colonne vertébrale de toutes les formes d’inégalité nichées dans le tissu social. « La violence contre les femmes n’est pas un problème relevant d’un groupe social particulier, mais le terreau, la pépinière, le terrain fertile de toutes les autres formes d’abus et de domination. C’est à travers les genres que se dissimule la structure subliminale, obscure, des relations marquées par un différentiel de prestige et de pouvoir. Le statut masculin, considéré comme supérieur, doit être acquis et reconnu par les autres détenteurs de virilité. Le « tribut » pour l’obtenir est le corps de la femme, perçu comme le fournisseur de gestes nourrissant la masculinité. Dans l’acte même de conférer ce tribut, elle produit son exclusion de la caste qu’elle consacre ».

Les lois ne suffisent donc pas à elle seules. Ce n’est pas un hasard si, malgré les efforts juridiques, les féminicides et les viols semblent augmenter. « En cette époque de chaos mondial, où la richesse se concentre de plus en plus entre quelques mains, la compétition pour conserver le statut dominant est féroce. Pour ‘tenir le rythme’, toujours plus de tributs sont demandés. D’où la violence croissante envers les femmes ». L’exemple extrême sont les nouvelles guerres, typiques du 21ᵉ siècle : des armées irrégulières, très souvent des gangs criminels, se battent. Dans cette forme de guerre, « le corps féminin devient un des principaux champs de bataille. Je l’ai vu avec clarté dans le conflit guatémaltèque. Attaquer le corps des femmes d’une communauté ou d’une faction en les agressant sexuellement et, comme c’est souvent le cas, jusqu’à la mort, c’est comme placer une bombe au centre exact d’un bâtiment, le faisant imploser en un instant et sans grand investissement de ressources ». Pour combattre la violence de genre – et donc toutes les autres qui se basent sur celle-ci – il faut un changement de perspective qui ramène la catégorie du patriarcat au centre, pour la démonter.

Contrairement à ce que l’on pense, les femmes ne seront pas les seules à bénéficier de sa démolition. « Les hommes sont les premières victimes du mandat de masculinité. Ce qui ne signifie pas justifier les crimes ou les minimiser. Mais reconnaître que cette façon d’être des hommes les emprisonne dans une peur constante de perdre leur pouvoir à la moindre démonstration de faiblesse. Ils ne peuvent pas vivre l’affectivité de manière saine ni laisser transparaître leurs émotions. Le mandat de masculinité est une prison oppressante. Les hommes commencent à le voir. Parfois, des jeunes m’arrêtent dans la rue pour me remercier de leur avoir ouvert les yeux. C’est la plus belle reconnaissance de mon travail ».

Lucia Capuzzi

Journaliste du quotidien «Avvenire»

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti