Lorena Pacho Pedroche

El Padre Jaime Tatay Nieto sabe lo que significa un diálogo fecundo entre fe y razón. Este jesuita, teólogo e ingeniero de Montes ha consagrado su trayectoria al estudio de las Ciencias Ambientales y a la evolución del pensamiento social cristiano, campos en los que se ha convertido en un experto de referencia.

En 2021 recibió el premio de la Fundación 'Centesimus Annus pro Pontifice' por su obra “Ecología integral. La recepción católica del reto de la sostenibilidad: desde la Rerum novarum (1891) hasta la Laudato si’ (2015)” (BAC Editorial, 2018), por su contribución al estudio e implementación en profundidad de la Doctrina Social de la Iglesia. Ha dedicado años a estudiar el pensamiento social católico y su capacidad para abrirse, dialogar e incorporar una de las cuestiones centrales de nuestro tiempo: el reto de la sostenibilidad.

Forma parte de de Ecojesuit, una plataforma de comunicación y promoción de la ecología de la Compañía de Jesús. Y es docente en la Universidad Pontificia de Comillas (España), que cuenta con una Unidad de Ecología Integral y que forma parte de la Plataforma de Acción Laudato si’, patrocinada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

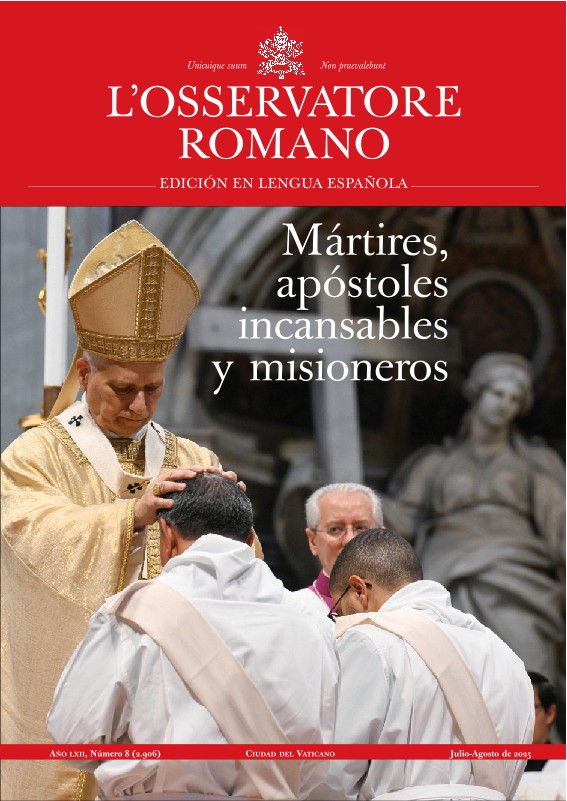

En esta entrevista con L’Osservatore Romano reflexiona sobre Ecología Integral y sobre el valor de la encíclica Laudato si’, como parte importante del gran legado del magisterio de Francisco, que publicó esta encíclica hace diez años.

Usted es ingeniero de montes, jesuita y profesor, ¿cómo se cruzaron en su vida la vocación científica y la religiosa?

Si hago memoria de mi vida, de mis inquietudes espirituales e intereses intelectuales, más que un cruce único tendría que hablar de entrecruzamientos, de encuentros o, como se dice ahora, de “fecundación cruzada”. La disciplina y el estudio poseen una dimensión contemplativa que, si tienen por objeto la naturaleza hacen que vocación y profesión se confundan. En mi caso, quizás, la posibilidad de pasar desde niño casi todos los fines de semana y las vacaciones en el campo, en una casa que mis padres tienen fuera de la ciudad, fue sin duda una experiencia formativa clave para despertar ambas vocaciones. Fue un lugar apartado, donde descanso, ocio, lectura y contacto directo con la naturaleza formaban parte de una única experiencia. Luego, con el paso del tiempo, el estudio más académico y formal sintonizó con la búsqueda de sentido de una forma sencilla.

¿Qué cree que tiene de novedoso la encíclica Laudato si’ frente a otros documentos eclesiales?

Algo que quizás no se ha subrayado suficientemente: que no es tan original como parece, sino que recoge, ordena y sintetiza lo que muchos otros —conferencias episcopales, pontífices y expertos de distintas áreas de conocimiento— dijeron antes. Su gran novedad es su metodología, inductiva, “de abajo arriba”, más que su temática. Aunque, cuando uno estudia la tradición intelectual católica, descubre que las semillas estaban plantadas desde hace tiempo. Santo Tomás, por ejemplo, es su Suma Teológica también emprende una labor de escucha y estudio de diversas cuestiones tomando en consideración fuentes cristianas y no cristianas. El reto ecológico, tal y como se plantea en el siglo XX, resulta novedoso para el pensamiento social cristiano. Pero ese pensamiento nunca ha dejado de abordar “cosas nuevas”, tal y como recordó León XIII. Dicho de un modo más breve, Laudato si’ es, en efecto, un documento novedoso, pero precisamente por estar anclado en la tradición.

¿Cómo ha cambiado esta encíclica la teoría y la práctica de la Iglesia sobre el cuidado de la casa común?

Es difícil hacer una valoración global sobre una institución religiosa que congrega a más de 1400 millones de fieles en el mundo. Para contestar a esa pregunta primero tendríamos que analizar en detalle el impacto que ha tenido Laudato si’ en las distintas conferencias episcopales, diócesis, congregaciones religiosas y movimientos católicos. No se puede generalizar. En algunos lugares ha tenido un efecto profundo —por ejemplo, en la región panamazónica—; en otros ha puesto en marcha comisiones diocesanas de ecología integral que están dando sus primeros pasos; en muchos colegios y centros educativos ha servido de catalizador de iniciativas que ya existían; en el ámbito teológico ha generado gran cantidad de publicaciones y grupos de investigación. Dependiendo del lugar del mundo, de la sensibilidad de cada sociedad a estas problemáticas y del tipo de institución, los católicos han recibido de distinta forma la urgencia que la encíclica transmite.

¿Qué ha aportado Laudato si’ a la Iglesia en estos diez años? ¿De qué manera ha contribuido a robustecer la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)?

Ha aportado mucho: profundidad teológica, expansión del horizonte ético, estímulo para las comunidades cristianas, credibilidad antes las instituciones internacionales y la comunidad científica. Para la Doctrina Social de la Iglesia, ha supuesto un impulso significativo, sistematizando el magisterio precedente, planteando una única “cuestión socioambiental” y abriendo el pensamiento social católico a las ciencias naturales, más allá de las cuestiones laborales, económicas y de desarrollo (vinculadas a las humanidades y las ciencias sociales) que habían ocupado a la DSI hasta la fecha.

¿Sobre la encíclica, qué aspectos cree que han calado más en la Iglesia y cuáles aún están pendientes?

Creo que la cuestión ecológica —que era percibida como una reivindicación ajena a las preocupaciones de los católicos y asociada a partidos de un determinado signo político— se percibe ahora como una cuestión propia y vinculada a la tradicional cuestión social. En ese sentido, la recepción de la cuestión ecológica por parte de las iglesias, no solo la católica, ha servido para universalizarla y despolitizarla. Eso no significa que la implicación de la Iglesia en el cuidado de la casa común sea tan intensa y extensa como lo ha sido hasta ahora respecto a otros temas sociales “tradicionales”, como la lucha contra la pobreza, la acogida de migrantes, la mejora de la sanidad o la promoción de la educación. El cuidado de la casa común es una tarea todavía pendiente en muchas diócesis, congregaciones y movimientos católicos. Pero el mensaje ha calado y forma ya parte de la misión de la Iglesia.

¿Cómo responde la fe cristiana a las valoraciones científicas sobre la crisis climática?

El primer capítulo de Laudato si’ es un ejemplo excelente de diálogo entre fe y razón, como expresó S. Juan Pablo II en el título de una de sus encíclicas. Ese capítulo es un modelo de integración de la contribución científica a la reflexión teológica contemporánea. Si la teología no toma en serio los signos de los tiempos y no dialoga con la mejor ciencia disponible, se torna una teología alejada de la realidad, incapaz de fecundarla. La valoración cristiana de cualquier cuestión está llamada a escuchar la realidad, dialogar con ella y considerar las fuentes ajenas de conocimiento —entre las que destaca el conocimiento científico— como un interlocutor imprescindible con el que enriquecer las fuentes propias —Escritura, Tradición y Magisterio—. Una vez escuchadas esas voces cualificadas, la Iglesia está llamada a realizar una contribución específica, tanto en el ámbito teológico, como ético y práctico.

Hay quien aún ve conflicto entre ciencia y religión ¿Cómo se integran ambas en su experiencia?

En mi experiencia, hay planteamientos científicos que pueden ser conflictivos, efectivamente, pero también los hay que permiten un diálogo fecundo y hasta un enriquecimiento mutuo. Se suele hacer referencia al debate copernicano sobre el heliocentrismo o al darwinismo que sentó las bases del evolucionismo como ejemplos paradigmáticos del conflicto entre ciencia y religión. La investigación histórica ha mostrado que la polémica generada fue más compleja y que otros intereses se entremezclaron entre esos dos actores que llamamos “ciencia” y “religión”. En mi opinión hay que mantener una cierta independencia hasta que la ciencia o los desarrollos tecnológicos maduren y se asienten —como, por ejemplo, sucede ahora con la inteligencia artificial—. Una vez se cumpla ese requisito, se puede iniciar un diálogo sereno que puede enriquecer a ambos interlocutores. En el caso del pensamiento ecológico, la fase de maduración que posibilita el diálogo ya ha sido superada.

¿Cómo definiría, en palabras sencillas, la “conversión ecológica”?

Como una oportunidad para redescubrir el don de la creación y la vocación universal a cuidarla y preservarla para las futuras generaciones.

¿Cómo puede una persona creyente revisar su estilo de vida a la luz de Laudato si’?

Leyendo la encíclica, examinando su vida y vinculándose a iniciativas eclesiales que tomen en serio el cuidado de la casa común.

¿Podría contarnos ejemplos de comunidades que están aplicando Laudato si’ de forma creativa?

Las comisiones diocesanas de ecología integral y algunas conferencias episcopales (como las de la región amazónica) serían buenos ejemplos.

¿Qué papel pueden jugar los jóvenes en este cambio?

Un papel clave. No solo son el futuro de la sociedad y de la Iglesia, sino que a menudo están muy sensibilizados con la cuestión ecológica y pueden ser los dinamizadores de los movimientos parroquiales, colegiales y de los diversos movimientos.

Usted trabaja en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Cómo se está formando a las nuevas generaciones en clave de ecología integral?

Hace varios años que creamos la Unidad de Ecología Integral, precisamente para impulsar esta cuestión en Comillas. También hemos incrementando la oferta de cursos relacionados con la sostenibilidad, así como premios e iniciativas de diversa índole que incentivan el estudio y el interés de estos temas. Además, a nivel de investigación, Comillas destaca por sus grupos de investigación sobre energías renovables, pobreza energética, consumo responsable o desastres naturales.

¿Qué esperanza ve usted en medio de tanta preocupación ambiental?

Veo signos de cambio en el ámbito empresarial. Aunque la apuesta por la sostenibilidad pudo ser al principio una estrategia de márquetin, o incluso “greenwashing”, creo que hoy forma parte del propósito y misión de muchas empresas. También detecto el interés de los estudiantes y el deseo de orientarse profesionalmente hacia el cuidado de la casa común.

¿Qué invitación haría a los creyentes que aún ven la ecología como algo secundario en su fe?

Que conecten su experiencia espiritual y su oración con la contemplación de la creación, tal y como hacen los salmos, las parábolas de Jesús o buena parte de la literatura sapiencial.

Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí

Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí