Mujeres que van más allá. Así, parafraseando a Madeleine Delbrêl, podemos definir a las misioneras. Son las que parten hacia horizontes lejanos y lugares remotos donde viven y a menudo mueren como mártires, como testigos. Y son las que, “sin barca”, cruzan fronteras culturales, sociales y espirituales para llegar al otro. Como nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje para la última Jornada Mundial de las Misiones: “La Iglesia de Cristo fue, es y será siempre en salida hacia nuevos horizontes geográficos, sociales, existenciales, hacia lugares y situaciones humanas de frontera para llevar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos, culturas y condiciones sociales. En este sentido, la misión será también siempre missio ad gentes, como nos enseñó el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre tendrá que ir más allá, más allá de sus propias fronteras, para dar testimonio a todos del amor de Cristo”.

No es posible dibujar un perfil rígido de las misioneras ya que la palabra “misión” encierra un contenido plural, multidimensional y multicolor. Hasta la segunda mitad del siglo XX, se utilizó el término, en base al significado que le dieron los jesuitas en el siglo XVI, para indicar las actividades especiales de la Iglesia. Durante el auge misionero del siglo XIX, se aplicó a la figura un tanto romántica del presbítero enviado oficialmente por la jerarquía eclesiástica a un país no cristiano con el mandato de convertir a la población y edificar una comunidad eclesial. Una fórmula que, paradójicamente, excluía a las mujeres. Sin embargo, precisamente en este período florecieron figuras extraordinarias como las grandes monjas misioneras, desde Francesca Saverio Cabrini, apóstol de los migrantes, hasta Laura Montoya, pionera en la defensa de los indígenas amazónicos. Mujeres que han ido más allá en muchos sentidos, incluidos los prejuicios contra ellas.

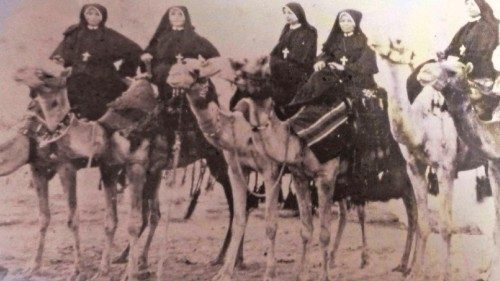

Era el 1 de enero de 1872 cuando tres muchachas, Maria Caspio, Luigia Zago e Isabella Zadrich, dieron vida al núcleo original de lo que luego sería el primer instituto exclusivamente femenino misionero nacido en Italia: las madres Pías de la Nigricia, hoy Combonianas. El fundador, Daniele Comboni, fue al mismo tiempo perfectamente consciente de la audacia de la elección y también de las controversias que podía suscitar. Lo que le hizo perseverar fue la profunda convicción de la necesidad de las mujeres, testigos de la compasión de Dios por los pobres. Por eso, compara a “sus” hermanas con “un sacerdote y más que un sacerdote”. Son –escribe– “una fiel imagen de las antiguas mujeres del Evangelio que, con la misma soltura con que enseñan el abecedario a los huérfanos abandonados en Europa, afrontan meses de largos viajes a 60 grados, atraviesan desiertos a lomos de camellos y caballos, duermen a la intemperie bajo un árbol o en un rincón de un barco árabe, socorren a los enfermos y piden justicia a los califas para los desdichados y oprimidos. No temen al rugido del león, afrontan todos los trabajos, los viajes desastrosos y la muerte para ganar almas para la Iglesia”.

En los años siguientes se crearán otros institutos como las hermanas javerianas, las misioneras de la Consolata o las misioneras de la Inmaculada Concepción.

Lo que pone en crisis el concepto “clásico” de misión y de misionero es su asociación con la expansión colonial de Occidente, es decir, aquella narrativa que trata de integrar la transmisión de la fe en la obra “civilizadora” del hombre blanco hacia los pueblos “primitivos o salvajes”. Fue el Concilio Vaticano II el que eliminó toda ambigüedad y dio una dimensión sin precedentes al impulso misionero. La misión no es uno de los muchos oficios eclesiales, sino una dimensión constitutiva de la Iglesia que participa de la missio Dei. Desde este punto de vista, toma la forma de un dinamismo que tiene como objetivo llegar a todo el mundo para transformarlo en el Pueblo de Dios, que es misionero porque Dios lo es. En la eclesiología actual, la Iglesia está considerada esencialmente misionera, esto es, existe mientras sea enviada y mientras se constituye en misión. Un punto de inflexión bien descrito en el artículo de la historiadora Raffaella Perin [en la página 12]. Evangelii Gaudium, inspirada en el documento de Aparecida y en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización, retoma con fuerza esta perspectiva. En la “Iglesia en salida” de la que habla el Papa Francisco, el estilo, las actividades, los horarios, el lenguaje y la estructura son transformados por la opción misionera, que constituye su eje. La reforma de la Curia romana, contenida en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, es su encarnación concreta como ilustra la canonista Donata Horak [en la página 18].

Ser misioneros es, por tanto, un modo de ser comunidad eclesial. No es sociología. La misión no es una ONG, como repite el Pontífice. En otras palabras, no es una actividad institucionalizada, una función a realizar o un compromiso, aunque sea con fines benéficos y caritativos. Es la naturaleza de la Iglesia. El motor de su acción. Se trata del corazón del Evangelio: la preocupación por los excluidos y la pasión por el Reino. Como afirma Agostino Rigon, director general del Festival de la misión: “Si Dios se preocupa por el mundo entero, el campo de la missio Dei es también el mundo entero, cada ser humano y todos los aspectos de su existencia”.

Es la fraternidad la que empuja al hombre o a la mujer a acercarse a los que yacen en las calles dondequiera que estén: indígenas expulsados de sus tierras, víctimas de la trata, niños esclavos o migrantes condenados a un peregrinaje invisible. Para ayudarlos a levantarse y aceptar ser criados por ellos. Porque los rechazados son maestros de vida y de fe, como destaca un proyecto inédito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral que ha creado una especie de “cátedra de teología para los pobres”. Un grupo de expertos ha preguntado sobre las grandes cuestiones de la teología a un grupo de marginales entre los marginales. Las respuestas son la esencia del Evangelio.

De aquí surge una pregunta crucial. Si todos los bautizados y todas las bautizadas son necesariamente misioneros, ¿tiene todavía sentido la elección de cuántos, laicos y religiosos, dejan su propio país y van a lugares lejanos para anunciar el Evangelio con su vida y sus obras? “Estoy convencida de ello”, dice Marta Pettenazzo, religiosa de las misioneras de Nuestra Señora de los Apóstoles y la primera mujer en dirigir la Conferencia de Institutos Misioneros Italianos (Cimi) entre 2014 y 2019. “El compromiso misionero concierne a todos y cada uno. Mientras que algunos hombres y mujeres tienen la vocación de dedicar toda su existencia y sus talentos a dar testimonio del Evangelio, dentro y fuera de su propio país”. Una misión entendida de forma total y dirigida a la fragilidad humana allí donde se encuentre. El horizonte geográfico sigue existiendo. “La llamada missio ad extra, es decir, vivir en naciones ajenas a la propia, es una de las dimensiones de la misión y sigue siendo la prioridad para algunos institutos o congregaciones. En el centro de esta elección no está tanto el movimiento físico como la actitud existencial que implica la voluntad de partir. Significa dejar lo conocido para ir hacia otra cosa. Y cuando lo haces, necesariamente te pones en actitud de aprender. La misión me ha enseñado que se da solo de la misma forma que se aprende”, señala sor Marta. De nuevo surge la dimensión de “ir más allá” en la que la aportación de las mujeres se vuelve fundamental. Siempre lo ha sido porque la primera misionera en la historia del cristianismo fue Magdalena, como nos dice la biblista Marinella Perroni [en la página 16]. La misión contemporánea, cuyo corazón es cuidar y acompañar, tiene un rostro muy femenino, como lo demuestra el abanico de relatos recogidos en este número. Desde el de Lisa Clark, misionera de la no violencia en la sociedad civil y dentro de las instituciones; hasta la historia de sor Zvonka Mikec, del Instituto Hijas de María Auxiliadora, una vida misionera en África entrevistada en Roma por Tea Ranno, ex alumna salesiana. La recuperación de lo femenino, asociado durante mucho tiempo a la irracionalidad y la incapacidad de gestión, como argumenta el teólogo protestante David Bosch, es fundamental para liberar el concepto de misión de cualquier pretensión de dominación, de cualquier ansiedad performativa o de cualquier paradigma de eficiencia. Solo el misionero que combina el vigor con la ternura sabe crear espacios de auténtica gratuidad.

Por supuesto, esta actitud mental y espiritual requiere un proceso de formación integral que sigue siendo uno de los desafíos abiertos. Los institutos y congregaciones, para las religiosas y laicas que los integran, combinan cada vez más la teología básica con estudios superiores de misionología, así como un currículo específico para el papel que desempeñarán en las diversas obras, desde la asistencia sanitaria hasta la educación. “Claro que hay que reforzar más la parte de la interculturalidad”, dice sor Marta. Por otro lado, para quienes optan por comenzar con asociaciones o a través de la diócesis, además de la formación interna, existen cursos específicos, entre ellos el del Centro Unitario de Formación Misionera (Cum) de Verona.

El punto delicado, especialmente en tiempos de recesión mundial, sigue siendo cómo mantenerse. La solidaridad y el trabajo son las primeras fuentes, aunque sean perpetuamente insuficientes. A menudo, la contribución de los benefactores cubre la puesta en marcha de proyectos específicos. Pero es más difícil encontrar fondos para el mantenimiento, que es fundamental para que las misioneras puedan dedicarse a tiempo completo a los últimos. Las religiosas y laicas suelen optar por incorporarse a las diócesis de los países de acogida. Sin embargo, queda por resolver la cuestión de hacer que la contribución sea reconocida por su compromiso pastoral, plenamente adecuada con respecto al trabajo realizado y apta para sostenerse a sí misma. Una modalidad pionera que se está consolidando es la de las comunidades misioneras intercongregacionales y, a veces mixtas, que además permiten vivir plenamente las relaciones de reciprocidad entre los géneros.

En resumen, la misión del siglo XXI no puede prescindir de las mujeres. “Su creatividad es indispensable para hacer frente a las situaciones límite en las que estás inmersa en misión. Para mí, una misionera es aquella que ayuda a hacer nacer la fe, tanto en quien no la conoce como en quien ha perdido el sentido”. Una “matrona del Evangelio” que no tiene la ansiedad de bautizar o, peor aún, de ganar prosélitos, sino que trata de abrir ventanas para que entre el soplo del Espíritu en las mujeres y los hombres de este tiempo.

de Lucia Capuzzi

giornalista di «Avvenire»

Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí

Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí