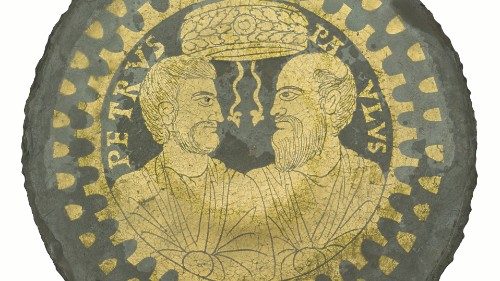

»Petros eni«

Lange Zeit war die Identifizierung des Grabes und der Gebeine des heiligen Petrus ein »archäologischer Krimi«. Eusebius von Caesarea lokalisiert das Grab um das Jahr 300 im Vatikan, während der Liber pontificalis noch präzisere Angaben macht und sagt, dass sich das Grab zwischen der Via Aurelia und der Via Triumphalis befinde, wo vorher ein Apollotempel gestanden habe. Der Apostel wurde im Circus des Caligula gekreuzigt und dann ganz in der Nähe in einer Nekropole begraben.

In der Tat war eine einfache Ädikula – das um 160 n. Chr. zu datierende sogenannte Gaius-Tropaion – von Anfang an das Ziel vieler Pilger und wurde zu einer Gedenkstätte, die in lebendiger Erinnerung blieb. Über diesem bescheidenen Denkmal entstand die Basilica ad corpus, der einzige Fall in der christlichen Welt, wo ein Sakralbau direkt über dem Grab eines Märtyrers errichtet wurde.

Auf der sogenannten Mauer G, neben der Ädikula, befinden sich Hunderte Graffiti, hinterlassen von Pilgern, die sich dort verewigen wollten. Ein ganz besonderes Graffiti-Fragment trägt die Inschrift »Petros eni«, das heißt »Petrus ist hier«. Das erklärt das Außergewöhnliche des Grabes, denn es handelt sich um das Grab des ersten Bischofs der römischen Kirche.

Über dem einfachen Ziegelgrab in der bloßen Erde entstanden mit der Zeit immer eindrucksvollere Monumente. Das Tropaion des Gaius wurde zunächst umschlossen vom Grabmonument Konstantins, einem Würfel aus weißem Marmor mit roten Porphyrstreifen, Zentrum der ersten Basilika, die der Kaiser zwischen 319 und 322 errichten ließ. Dann folgte die große Anlage Gregors des Großen (590-604), schließlich die Palliennische mit dem Christusmosaik aus dem 9. Jahrhundert, der Altar von Papst Calixtus II. (1123) und in direkter Linie über dem Grab der Altar von Clemens VIII. (1549), über dem sich Berninis großer Baldachin erhebt, genau in der Mitte unter der von Michelangelo Buonarroti und Giacomo Della Porta geschaffenen Kuppel.

Alles konzentriert sich um das Armengrab in bloßer Erde: es wird zum symbolischen Herz der Kirche.

Und nun zum archäologischen Krimi: Papst Pius XII. wollte die Grundlagen der frommen Überlieferung prüfen und ließ 1939 Ausgrabungen durchführen, die zur Auffindung des Petrusgrabes beitrugen. In seiner Radiobotschaft zu Weihnachten 1950 verkündete der Papst am 23. Dezember, dass das Grab gefunden worden sei. Die Ausgrabungen hatten das Grab zutage gefördert, aber unter der Ädikula des Gaius fand man keine Knochen. Man entdeckte aber auch einen Hohlraum in der Graffitimauer. Dieser hatte sicherlich eine besondere Bedeutung, aber die Archäologen schrieben im offiziellen Bericht, dass er praktisch leer gewesen sei.

Etwa zehn Jahre später führte die Archäologin und Epigraphikerin Margherita Guarducci neue Untersuchungen am Petrusgrab durch. Dabei sprach sie auch mit einem der Arbeiter, der in den ersten Jahren an den Ausgrabungen beteiligt gewesen war. So konnte sie einige Knochen aufspüren, die sich in einer kleinen Holzkiste im Magazin befanden. Auf einem kleinen Zettel war ihr Fundort vermerkt: Sie stammten aus dem Hohlraum in der sogenannten Mauer G. Bei einer anthropologischen Untersuchung der Knochen konnte man feststellen, dass sie einem Mann in reifem Alter zuzuschreiben sind, der in der Zeit des heiligen Petrus gelebt haben könnte.

Bei der Generalaudienz am 26. Juni 1968 sprach der heilige Papst Paul VI. über die archäologischen Arbeiten am Petrusgrab und verkündete eine »freudige Nachricht«: »Wir haben Grund zu der Annahme, dass die wenigen, aber heiligen sterblichen Überreste des Apostelfürsten aufgespürt worden sind.«