Von Felice Accrocca*

Der Sonnengesang des heiligen Franziskus entstand in einem sehr schwierigen Moment besonders schwieriger Jahre, denn in der letzten Phase seines Lebens hatte der Heilige aus Assisi verschiedene Prüfungen zu bestehen. Im Jahr 1219 war er in die Levante gereist, wo er sich einige Monate aufhielt. Nach seiner Rückkehr war seine Gesundheit noch mehr in Mitleidenschaft gezogen. Lange Zeit litt er schon an Leber, Milz und Magen, so berichteten seine Mitbrüder, und in Ägypten zog er sich noch eine schwere Augenkrankheit zu, die ihn nach und nach erblinden ließ.

Zu diesen körperlichen Beschwerden kam das nicht weniger belastende innere Leiden hinzu. Im Ordenskapitel des Jahres 1221 wurde mit Zustimmung der versammelten Brüder eine erste Abfassung der Regel fertiggestellt. Am Ende des Textes, vor dem abschließenden Lobpreis an Gott, fügte Franziskus einige kurze Bemerkungen ein, die zweifelsfrei seine eigenen Worte sind und erahnen lassen, dass nicht alles ohne Spannungen abgelaufen war, Spannungen, die sich in den kommenden Jahren noch verstärken sollten. Bruder Franziskus wollte eine päpstliche Approbation »seiner« Regel, und dies war ihm sehr wichtig, was beim Mattenkapitel zu Auseinandersetzungen im Orden führte.

Klare Hinweise

Franziskus fühlte sich in der von ihm gegründeten Familie immer mehr fehl am Platz. Explizite Hinweise darauf finden sich in den Quellen und können nicht verschwiegen werden. Die lehrreiche Erzählung über die »wahre und vollkommene Freude« mit der Beschreibung der Zurückweisung von Franziskus durch die Seinen findet ein Echo auch in einem Abschnitt der »Compilatio Assisiensis«. Es sind klare Hinweise auf Schwierigkeiten, die es sicher gab und die schließlich einen psychischen Zusammenbruch bei ihm verursachten.

Dank des Zeugnisses seiner Gefährten wissen wir, dass er zu einer bestimmten Zeit unter einer »sehr schweren Versuchung des Geistes« litt, während derer er sich »zuweilen der Gesellschaft der Brüder entzog, weil er nicht in der Lage war, sich wie üblich mit einem Lächeln zu zeigen«. Das war eine schwere Zeit, vielleicht sogar eine der schwersten seines Lebens: »Er kasteite sich, indem er sich nicht nur der Speisen enthielt, sondern auch der Gespräche. Oft ging er zum Gebet in den Wald nahe bei der Kirche (Portiunkula), um seinem Schmerz in größerer Freiheit Ausdruck zu verleihen und vor dem Herrn zu schluchzen, damit Er, der alles vermag, ihm vom Himmel her in dieser großen Prüfung das Heilmittel herabsenden möge.« Ein sehr reales, in keiner Weise abgeschwächtes Bild der schwierigen Situation, in der er sich befand.

Nachdem die Gefährten berichtet haben, dass der Heilige gut zwei Jahre lang »Tag und Nacht« von jener Versuchung gequält wurde, erzählen sie auch, dass eines Tages, während er in der Portiunkula-Kapelle betete, ein Wort des Evangeliums in seinem Inneren erklang (»es wurde ihm im Geist gesagt«): »Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach dort! Und er wird wegrücken« (Mt 17,20-21). Bei diesem inneren Gespräch mit dem Herrn fragte Franziskus – oder besser fragte er sich –, was jener Berg denn sein könne: Er verstand, dass es seine Versuchung war und er sie mit einer letzten Anstrengung hinter sich lassen sollte, das heißt mit einem Mehr an Glauben, indem er sich vollkommen den Händen Gottes überließ und endgültig und vollständig auf jeden Eigenwillen verzichtete. Die Gefährten versichern, dass er »im selben Augenblick befreit wurde, und es ihm

schien, jene Versuchung niemals gehabt zu haben«. Nach der inneren Erfahrung auf La Verna bedeuteten die Stigmata die definitive Überwindung jener schwierigen Jahre. Um es mit dem Apostel zu sagen: sein äußerer Mensch wurde aufgerieben, der innere aber Tag für Tag erneuert (vgl. 2 Kor 4,16).

Sei glücklich

In den ersten Monaten des Jahres 1225 blieb Franziskus, der unter großen Schmerzen litt, über 50 Tage in San Damiano, in einer »aus Strohmatten gefertigten Zelle«. Eines Nachts hielt er es nicht mehr aus und rief zum Herrn, er möge ihm helfen, und im Geis-te hörte er die Antwort: »Bruder, freue dich von Herzen und sei glücklich in deiner Krankheit.« Am nächsten Morgen »richtete er sich auf, dachte aufmerksam nach und sagte dann: ›Höchster, allmächtiger und guter Herr…‹ Und dazu erfand er eine Melodie, die er seine Gefährten lehrte.« Dieses außergewöhnliche poetische Gebet, das Zuversicht und Frieden einzuflößen vermag, entstand demnach in einem Kontext, der alles andere als einfach war. In jenen Tagen schrieb er außerdem »einige Worte mit einer Melodie, zum Trost der armen Frauen des Klosters San Damiano, vor allem weil er wusste, dass sie wegen seiner Krankheit sehr betrübt waren. Und weil er sie wegen seiner Krankheit nicht besuchen und sie selbst trösten konnte, wünschte er, dass diese Worte ihnen von seinen Gefährten mitgeteilt werden sollten.« Dieser Text, der jahrhundertelang verborgen geblieben war, kam erfreulicherweise 1976 durch eine Reihe glücklicher Umstände ans Licht.

Dem Zeugnis seiner Gefährten zufolge vervollständigte Franziskus den Text des Sonnengesangs später. Bald nach der Abfassung der ersten Strophen, als in Assisi ein Streit zwischen dem Bischof und dem Stadtherrn ausbrach, habe er die Strophe über die Versöhnung hinzugefügt, und dann habe er am Ende seines Lebens die vorletzte Strophe über Bruder Tod eingefügt. Allerdings gab es auch andere Meinungen, die dazu tendieren, die wesentliche Einheit der Komposition dieses außerordentlichen Textes zu betonen; in diesem Sinne hat sich kürzlich Aleksander Horowski vom Historischen Institut der Kapuziner geäußert.

Franziskus hat diesen poetischen Lobgesang verfasst, um allen zu sagen, dass Gott immer gelobt werden muss, nicht nur von den Menschen, sondern von der gesamten Schöpfung: von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Wind, Wasser und Feuer, von den Sternen und allem Geschaffenen. Ein Lob, das für den Menschen vor allem Ausdruck findet in der Liebe und im gegenseitigen Verzeihen. Die Tragik besteht darin, dass die übrigen Kreaturen dem Herrn besser dienen als der Mensch, da diese dem Schöpfer gehorchen, während der Mensch sich seelenruhig von ihm abwenden kann. So lehrt Franziskus in seiner fünften Ermahnung: »Alle Geschöpfe, die unter dem Himmel sind, dienen ihrem Schöpfer, erkennen ihn und gehorchen ihm ihrem Wesen nach besser als du.« Auch nach 800 Jahren hat der Sonnengesang nichts von seiner Faszination verloren.

*Erzbischof der Metropolitan-Erzdiözese Benevent und Spezialist für mittelalterliche Kirchengeschichte mit Schwerpunkt

Franziskanerorden

(Orig. ital. in O.R. 11.1.2025)

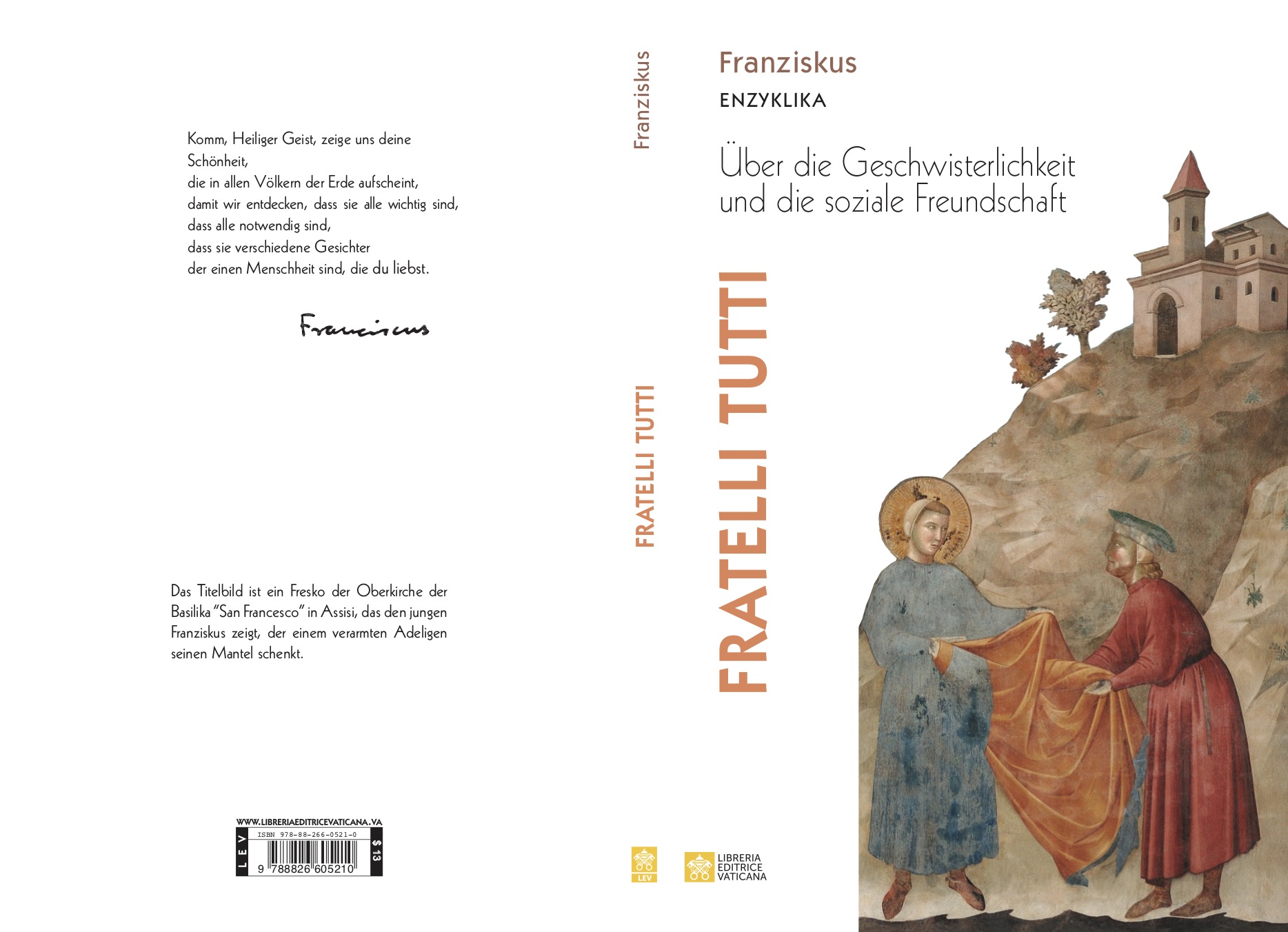

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti