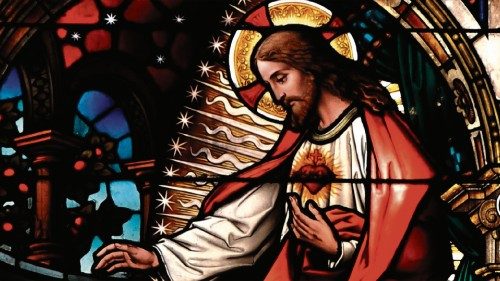

»Dilexit nos«, die vierte Enzyklika von Papst Franziskus, ist der »menschlichen und göttlichen Liebe des Herzens Jesu Christi« gewidmet. Sie veranschaulicht Tradition und Aktualität des Themas und fordert zu einer echten Erneuerung der Herz-Jesu-Frömmigkeit auf.

»›Er hat uns geliebt‹, sagt Paulus über Christus (vgl. Röm 8,37), um uns erkennen zu lassen, dass uns nichts von dieser Liebe ›scheiden kann‹ (vgl. Röm 8,39).« So beginnt die vierte Enzyklika von Papst Franziskus. Die ersten Worte auf Latein geben ihr den Namen: »Dilexit nos.« Ihr Thema ist die menschliche und göttliche Liebe des Herzens Jesu. Sein Herz biete uns ohne Vorbedingungen seine Liebe an. »Sein offenes Herz kommt uns zuvor und wartet bedingungslos auf uns, ohne Vorleistungen zu erwarten, um uns lieben und uns seine Freundschaft anbieten zu können: Er hat uns zuerst geliebt (vgl. 1 Joh 4,10). Dank Jesus ›haben wir die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen‹ (vgl. 1 Joh 4,16)« (1).

Das Symbol des Herzens als

Ausdruck für die Liebe Christi

In einer Gesellschaft, in der sich »verschiedene Formen von Religiosität ohne Bezug zu einer persönlichen Beziehung zu einem Gott der Liebe verbreiten« (87) und in der das Christentum oft »die Zartheit des Glaubens, die Freude hingebungsvollen Dienstes, den Eifer für die Mission von Mensch zu Mensch […] vergessen hat« (88), legt Papst Franziskus der ganzen Kirche »eine neue Vertiefung der Liebe Christi, die sich in seinem Heiligs-ten Herzen darstellt, nahe« (89). Er fordert dazu auf, die Herz-Jesu-Verehrung neu zu entdecken, und weist darauf hin, dass wir im Herzen Christi »das ganze Evangelium finden« (89). »Dort, in jenem Herzen, erkennen wir endlich uns selbst und lernen wir zu lieben« (30).

Die Welt scheint

ihr Herz verloren zu haben

Franziskus erläutert, dass die Begegnung mit der Liebe Christi uns befähigt, »geschwis-terliche Bande zu knüpfen, die Würde jedes Menschen anzuerkennen und zusammen für unser gemeinsames Haus Sorge zu tragen« (217), wozu er in den Sozialenzykliken Laudato si’ und Fratelli tutti aufgerufen hat. »Vor dem Herzen Christi« bittet er den Herrn, »noch einmal Erbarmen zu haben mit dieser verwundeten Erde« und »die Schätze seines Lichts und seiner Liebe aus[zu]schütten«, damit die Welt, »die inmitten von Kriegen, sozioökonomischen Ungleichgewichten, Konsumismus und dem menschenfeindlichen Einsatz von Technologie überlebt, das Wichtigste und Nötigste wiederfindet: das Herz« (31).

Als der Papst bei der Generalaudienz am 5. Juni ankündigte, dass ein Dokument zum Herzen Jesu in Vorbereitung sei, hatte er unterstrichen, dass es eine Hilfe sein soll, »über die verschiedenen Aspekte der Liebe des Herrn nachzudenken, die den Weg der kirchlichen Erneuerung erleuchten können«. Aber es solle »auch einer Welt, die das Herz verloren zu haben scheint, etwas Bedeutsames sagen können«. Die Enzyklika fällt zusammen mit den Feiern zum 350. Jahrestag der ersten Offenbarung des Heiligsten Herzens Jesu an die heilige Margareta Maria Alacoque im Jahr 1673, die noch bis zum 27. Juni 2025 fortgesetzt werden sollen.

Die Bedeutung der

»Rückkehr zum Herzen«

Die Enzyklika über die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu beginnt mit einer kurzen Einleitung und ist dann in fünf Kapitel unterteilt. Wie bei der Generalaudienz im Juni angekündigt, werden die »wertvollen Reflexionen vorheriger lehramtlicher Texte zusammentragen« sowie »eine lange Geschichte, die bis zur Heiligen Schrift zurückreicht, um heute der ganzen Kirche diese Verehrung voll geistlicher Schönheit erneut vor Augen zu führen«.

Das erste Kapitel – »Die Wichtigkeit des Herzens« – erklärt, warum es notwendig ist, die Bedeutung des Herzens wieder neu zu entdecken in einer Welt, in der »wir Gefahr laufen, zu unersättlichen Konsumenten [zu] werden, zu Sklaven eines Marktsystems, das sich nicht für den Sinn unseres Lebens interessiert« (2). Franziskus analysiert zunächst, was mit »Herz« gemeint ist: Die Bibel meine damit einen »Wesenskern, der sich hinter allen Äußerlichkeiten verbirgt« (4), einen Ort, an dem nicht zählt, »was man nach außen hin zeigt oder was man verbirgt, dort sind wir wir selbst« (6). Zum Herzen führen die Fragen, auf die es ankommt: »Welchen Sinn will ich meinem Leben, meinen Entscheidungen oder meinen Handlungen geben?« Oder: »Wer bin ich vor Gott?« (8). Der Papst betont, dass die gegenwärtige Abwertung des Herzens bereits im »griechischen und vorchristlichen Rationalismus, im nachchristlichen Idealismus oder im Materialismus« zu finden sei. So habe man im großen philosophischen Denken »Begriffe wie Vernunft, Wille oder Freiheit« vorgezogen. Und »weil man keinen eigenen Platz für das Herz fand«, sei »nicht einmal die Idee eines personalen Zentrums […] weiter entfaltet« worden, das »alles vereinen kann«, das heißt »die Liebe« (10). Stattdessen müsse man anerkennen, so der Papst, »dass ich letztlich mein Herz bin, denn es ist das, was mich ausmacht, was mich in meiner geistigen Identität prägt und mich mit den anderen Menschen verbindet« (14).

Vom Herzen her kann sich

die Welt verändern

Es ist das Herz, das »die Bruchstücke vereinigt« und »jede echte Bindung ermöglicht, denn eine Beziehung, die nicht mit dem Herzen gestaltet wird, ist nicht in der Lage, die Fragmentierung des Individualismus zu überwinden« (17). Die Spiritualität von Heiligen wie Ignatius von Loyola (die Freundschaft des Herrn anzunehmen ist eine Herzensangelegenheit) und John Henry Newman (der Herr rettet uns, indem er aus seinem Heiligen Herzen zu unserem Herzen spricht) lehre uns: »Vor dem Herzen des lebendigen und gegenwärtigen Jesus begreift unser Verstand, vom Heiligen Geist erleuchtet, die Worte Jesu« (27). Und das hat soziale Konsequenzen, denn »die Welt kann sich vom Herzen her verändern« (28).

Gesten und Worte

der Liebe

Den »Gesten und Worten der Liebe Chris-ti« ist das zweite Kapitel gewidmet. Durch seine Gesten behandelt er uns als Freunde und zeigt, dass Gott »Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit« ist. Dies komme zum Ausdruck bei den Begegnungen mit der Samariterin, mit Nikodemus, mit der Ehebrecherin und mit dem Blinden am Straßenrand (35). Der Blick des Herrn, der »das Innerste deines Seins erforscht« (39), zeige, dass er »seine ganze Aufmerksamkeit den Menschen, ihren Sorgen, ihren Leiden widmet« (40). Und zwar so, »dass er das Gute, das er in uns erkennt, bewundert«, wie bei dem Hauptmann, auch wenn andere es ignorieren (41).

Sein vielsagendstes Wort der Liebe sei, »an ein Kreuz genagelt« (46) zu sein, nachdem er um seinen Freund Lazarus geweint und am Ölberg gelitten habe, im Wissen um seinen »eigenen gewaltsamen Tod durch die Hand derer, die er so sehr liebte« (45).

Das Geheimnis eines Herzens,

das so sehr geliebt hat

Im dritten Kapitel – »Dies ist das Herz, das so sehr geliebt hat« – erläutert der Papst, wie die Kirche »über das heilige Geheimnis des Herzens Jesu« nachdenkt und in der Vergangenheit nachgedacht hat. Dabei bezieht er sich auf die Enzyklika Haurietis aquas von Pius XII. über die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu (1956). Er stellt klar, dass die Verehrung des Herzens Christi kein »von der Person Jesu losgelöster Kult um ein Organ« ist, denn wir beten »den ganzen Jesus Chris-tus« an, »den Mensch gewordenen Sohn Gottes, dargestellt in einem Bild, das sein Herz besonders betont« (48). Das »Bild seines Herzens aus Fleisch« hilft uns, so unterstreicht der Papst, anbetend zu betrachten, dass »die Liebe des Herzens Jesu Christi […] nicht eine nur göttliche Liebe, sondern auch menschliche Empfindungen der Liebe« (61) umfasst. Sein Herz, so zitiert Franziskus seinen Vorgänger Benedikt XVI., umfasse eine dreifache Liebe: die »sinnliche Liebe des leiblichen Herzens Jesu und seine doppelte geis-tige Liebe, die menschliche und göttliche« (66), in der wir »das Unendliche im Endlichen« (64) finden.

Eine Synthese

des Evangeliums

Die Visionen mancher Heiliger, die das Herz Christi in besonderer Weise verehrt haben, so präzisiert Franziskus, »sind schöne Anregungen, die motivieren und viel Gutes bewirken können«, aber sie »sind nicht etwas, das die Gläubigen glauben müssen, als ob sie das Wort Gottes wären« (83). Pius XII. zitierend erinnert der Papst daran, dass man nicht sagen solle, »dass dieser Kult seinen Ausgang von einer göttlichen Privatoffenbarung genommen habe« (83). Franziskus unterstreicht vielmehr: »Die Verehrung des Herzens Christi ist für unser christliches Leben insofern wesentlich, als sie die volle Offenheit des Glaubens und der Anbetung für das Geheimnis der göttlichen und menschlichen Liebe des Herrn bedeutet, so dass wir erneut sagen können, dass das Heiligste Herz eine Synthese des Evangeliums ist« (83). Der Papst ruft dann zu einer Erneuerung der Verehrung des Herzens Christi auf, auch um »neuen Erscheinungsformen einer ›Spiritualität ohne Fleisch‹« (87) entgegenzuwirken, die sich in der Gesellschaft verbreiten. Es sei notwendig, zur »fleischgewordenen Synthese des Evangeliums zurückzukehren« (90) angesichts von »Gemeinschaften und Hirten, die sich nur auf äußere Aktivitäten konzentrieren, auf strukturelle Reformen, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben, auf zwanghaftes Organisieren, auf weltliche Projekte, auf säkularisiertes Denken, auf verschiedene Vorschläge, die als Erfordernisse dargestellt werden und die man bisweilen allen aufdrängen will« (88).

Die Erfahrung einer Liebe,

»die zu trinken gibt«

In den letzten beiden Kapiteln hebt Papst Franziskus die zwei grundlegenden Aspekte hervor, die »die Herz-Jesu-Verehrung heute beide berücksichtigen sollte, um uns weiterhin zu nähren und dem Evangelium näher zu bringen: die persönliche geistliche Erfahrung und das gemeinschaftliche und missionarische Engagement« (91). Im vierten Kapitel – »Die Liebe, die zu trinken gibt« – erkundet er die Heilige Schrift. Und mit den ersten Christen erkennt er in Christus und seiner geöffneten Seite den, »den sie durchbohrt haben«, eine Erfüllung der Verheißung aus dem alttestamentlichen Prophetenbuch Sacharja. Eine sprudelnde Quelle für die Menschen, um ihren Durst nach Gottes Liebe zu stillen und »Sünde und Unreinheit« (95) abzuwaschen. Mehrere Kirchenväter deuteten »die Wunde in der Seite Jesu als Quelle des Wassers des Heiligen Geistes« (102), allen voran der heilige Augustinus, der »den Weg zur Verehrung des Heiligsten Herzens als Ort der persönlichen Begegnung mit dem Herrn geebnet hat« (103). Nach und nach habe die »verwundete Seite« des Herrn »die Gestalt des Herzens« (109) angenommen. Es werden die Namen von »verschiedenen heiligen Frauen« genannt, die »von ihren Erfahrungen der Christusbegegnung berichtet [haben], die gekennzeichnet waren von einem Ruhen im Herzen des Herrn« (110). Aus der Neuzeit erwähnt die Enzyklika insbesondere den heiligen Franz von Sales, der seinen Entwurf für ein geistliches Leben in einem Sinnbild zusammenfasst: »ein einziges, von zwei Pfeilen durchbohrtes, von einer Dornenkrone umschlossenes Herz« (118).

Die Ereignisse

von Paray-le-Monial

Unter dem Einfluss dieser Spiritualität »kam es Ende des 17. Jahrhunderts zu den Ereignissen von Paray-le-Monial« (119). Die heilige Margareta Maria Alacoque berichtet von Erscheinungen, »die sich zwischen Ende Dezember 1673 und Juni 1675 zugetragen haben« (119). Der Kern der dabei übermittelten Botschaft lässt sich in folgenden Worten Jesu an die Heilige zusammenfassen: »Siehe hier das Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat, dass es sich nicht schonte, sondern sich völlig hingab und verzehrte, um ihnen seine Liebe zu beweisen« (121).

Theresia von Lisieux, Ignatius von Loyola und Faustina Kowalska

Mit Blick auf Theresia von Lisieux erinnert das Dokument an die Worte, mit denen die Heilige ihre Beziehung zu Jesus zusammenfasst, »dessen Herz im Einklang mit meinem schlug« (134), sowie an die Briefe an ihre Schwester Marie. Diese trügen dazu bei, die Herz-Jesu-Verehrung »nicht auf den Aspekt des Leidens zu konzentrieren, weil einige die Sühne vorrangig als Opfer oder als moralische Pflichterfüllung verstanden«, sondern auf das Vertrauen »als dem besten Opfer, das dem Herzen Christi wohlgefällt« (138). Der Papst aus dem Jesuitenorden widmet einige Passagen der Enzyklika auch dem »Platz, den das Heiligste Herz in der Geschichte der Gesellschaft Jesu einnimmt« (143) und weist darauf hin, dass der heilige Ignatius von Loyola in seinen Geistlichen Übungen dazu rät, mit Christus in »einen Dialog von Herz zu Herz« (144) einzutreten. »Im Dezember 1871 weihte Pater Pieter Jan Beckx die Gesellschaft dem Heiligsten Herzen Jesu, und als Zeugnis dafür, dass dies nach wie vor ein aktueller Bestandteil des Lebens der Gesellschaft ist, tat Pater Pedro Arrupe dies 1972 erneut« (146). Die Erfahrungen der heiligen Faustina Kowalska hätten dann die Verehrung des Herzens Christi »mit einer starken Betonung des glorreichen Lebens des Auferstandenen und der göttlichen Barmherzigkeit« (149) bereichert, und das habe auch den heiligen Johannes Paul II. dazu angeregt, »seine Gedanken über die Barmherzigkeit eng mit der Verehrung des Herzens Christi zu verbinden« (149).

Die Enzyklika spricht dann von der »Frömmigkeit der Tröstung«. Angesichts der Spuren des Leidens, die das Herz des Auferstandenen zeige, hätten die Gläubigen den Wunsch, »auch auf den Schmerz, den Chris-tus aus so viel Liebe auf sich genommen hat« (151), zu antworten. Franziskus bittet darum, »dass sich niemand über die Ausdrucksformen frommer Hingabe des gläubigen Gottesvolkes lustig macht, das in seiner Volksfrömmigkeit versucht, Christus zu trös-ten« (160). Denn »aus dem Wunsch, ihn zu trösten, gehen wir selbst getröstet hervor« (161) und so hätten auch wir die Kraft, »alle zu trösten, die in Not sind« (162).

Zu den Brüdern und

Schwestern gesandt

Das fünfte und letzte Kapitel – »Liebe mit Liebe erwidern« – vertieft die gemeinschaftlichen, sozialen und missionarischen Dimensionen einer wahren Verehrung des Herzens Christi, »das uns zum Vater führt« und uns »im selben Augenblick« zu »unseren Brüdern und Schwestern sendet« (163). Denn »es gibt keine größere Geste, die wir ihm anbieten können, um seine Liebe mit Liebe zu erwidern« (167). Mit Blick auf die Geschichte der Spiritualität erinnert der Papst daran, dass das missionarische Engagement des heiligen Charles de Foucauld ihn zum »universalen Bruder« gemacht habe: »Indem er sich vom Herzen Christi formen ließ, wollte er die gesamte leidende Menschheit in sein brüderliches Herz aufnehmen« (179). Franziskus spricht dann von der »Wiedergutmachung«, wie sie der heilige Johannes Paul II. verstanden habe: »Wenn wir uns zusammen mit dem Herzen Christi

hingeben, [kann] ›auf den von Hass und Gewalt angehäuften Trümmern die so sehr ersehnte Zivilisation der Liebe errichtet werden, das Reich des Herzens Christi‹« (182).

Die Welt dazu bringen,

sich zu verlieben

Die Enzyklika erinnert mit Johannes Paul II. daran, dass »die Weihe an das Herz Christi ›im Hinblick auf das missionarische Handeln der Kirche selbst zu betrachten [ist], denn sie entspricht dem Wunsch des Herzens Jesu, durch die Glieder seines Leibes seine vollkommene Hingabe an das Reich Gottes in der Welt zu verbreiten‹« (206). Folglich werde »durch die Christen ›die Liebe in die Herzen der Menschen ausgegossen werden, damit der Leib Christi, der die Kirche ist, aufgebaut wird und auch eine Gesellschaft der Gerechtigkeit, des Friedens und der Brüderlichkeit entsteht‹« (206). Es gehe, wie der heilige Paul VI. betont habe, in der Mission nicht darum, »dass viele Dinge gesagt und getan werden« (208). Entscheidend sei vielmehr, »die beglückende Begegnung mit der umarmenden und rettenden Liebe Christi herbeizuführen« (208). Gebraucht würden daher »liebende Missionare, die sich immer noch von Christus einnehmen lassen« (209).

Das Gebet des Papstes

Der Text schließt mit einem Gebet von Papst Franziskus: »Ich bete zu Jesus, dem Herrn, dass aus seinem heiligsten Herzen für uns alle Ströme lebendigen Wassers fließen, um die Wunden zu heilen, die wir selbst uns zufügen, um unsere Fähigkeit zur Liebe und zum Dienen zu stärken, um uns anzutreiben, zu lernen, gemeinsam auf eine gerechte, solidarische und geschwisterliche Welt hinzuarbeiten. Und dies so lange, bis wir glücklich vereint das Festmahl im Himmelreich feiern können. Dort wird der auferstandene Christus sein, der all unsere Unterschiede mit dem Licht, das unaufhörlich aus seinem offenen Herzen strömt, in Einklang bringen wird. Gepriesen sei er in Ewigkeit!« (220)

(vatican news/Osservatore Romano)

Von Alessandro Di Bussolo

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti