»Ich habe dann den ganzen Vorabend, etwa drei Stunden, der Lektüre der Enzyklika von Ostern gewidmet, die derzeit vorbereitet wird, von Msgr. Pavan: ›Der Friede unter den Menschen in der von Gott festgelegten Ordnung, das heißt in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit.‹ Ein Manuskript von 111 Schreibmaschinenseiten. Ich habe alles gelesen, allein, in Ruhe und ganz genau: und ich finde, dass es eine gut durchdachte und gut gemachte Arbeit ist. Der letzte Teil der ›Pastoralen Weisungen‹ in vollem Einklang mit meinem Geist. Ich fange an, für die Wirksamkeit dieses Dokuments zu beten, von dem ich hoffe, dass es an Ostern herauskommen und Anlass zu großer Erbauung sein wird.«

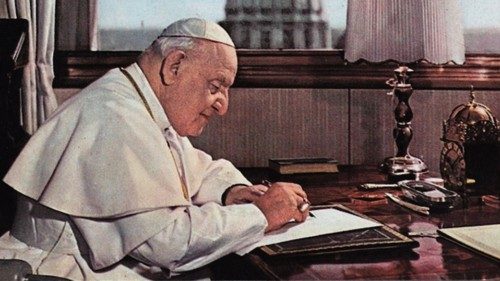

Das schrieb der bereits schwer erkrankte Johannes XXIII. am 7. Januar 1963 in sein Tagebuch, wobei sein Wunsch sich nur zum Teil erfüllen sollte. Die Enzyklika mit dem Titel Pacem in terris, die zum ersten Mal auch an »alle Menschen guten Willens« gerichtet war, konnte zwar am erhofften Datum veröffentlicht werden, dem 11. April., Gründonnerstag – unterzeichnet wurde sie sogar schon zwei Tage vorher vor laufender Kamera –, aber auch 60 Jahre später ist die Rezeption ihrer entschiedenen Aussagen immer noch ein Desideratum, denn diese Aussagen zeichnen das Bild einer neuen auf die »Werte der Wahrheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit« gegründeten Ordnung der Welt und eines Friedens, »nach dem alle Menschen zu allen Zeiten sehnlichst verlangten«, nicht verstanden als bloße Abwesenheit des Krieges, sondern als Ziel eines erzieherischen, geistlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozesses. Denn man lässt nicht nur weiterhin Kriege führen und auch die Verletzungen der Grundrechte und der Menschenwürde haben nicht aufgehört, wobei der Begriff der Menschenwürde über dreißigmal in der Enzyklika genannt wird. Nicht nur verhallen die Appelle zur Verbreitung einer Kultur der Gewaltfreiheit ungehört, die wie Papst Franziskus sagt, »entschieden und konsequent praktiziert […] eindrucksvolle Ergebnisse hervorgebracht« hat. Als Makulatur erweisen sich sogar formal von nicht wenigen Regierungen unterzeichnete Abkommen und Vereinbarungen. Kurz gesagt: eine lebendige, aber in ihrer Umsetzung nicht abgeschlossene Enzyklika. Dem kontinuierlichen Einsatz für den Frieden und das Gemeinwohl, in dessen Verwirklichung die »Existenzberechtigung aller öffentlichen Gewalt ruht«, wird nicht entsprochen. Denn dazu ruft das letzte Zeugnis des großen Friedensstifters Angelo Giuseppe Roncalli auf, der im Orient wie im Okzident zahlreiche Erfahrungen gesammelt und auch die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts erlebt hatte.

Die Entstehung von Pacem in terris reicht zurück in die Zeit der Kubakrise. Damals, im Oktober 1962, in den Tagen, als auch das Konzil begann, hatte der Roncalli-Papst eindringlich zum Frieden appelliert, an eine Welt, die sich am Rande des Atomkriegs befand, ein Appell, der von Kennedy und Chruschtschow beherzigt wurde. Mit dem Entwurf eines Textes, der diesem Engagement Form verleihen sollte, war anschließend seit November 1962 Pietro Pavan befasst, ein Priester, der in der Soziallehre der Kirche bewandert war. Er hatte großen Anteil an der Niederschrift, die dann ab Januar des folgenden Jahres unter Fachleuten kursierte. Und dieser Text blieb in seiner prophetischen Kraft fast gänzlich unverändert, bis auf einige wenige getilgte Punkte (zum Beispiel die Wehrdienstverweigerung), die allerdings kurze Zeit später durch den Einfluss einiger prophetischer Geister und den Einsatz kleiner Gemeinschaften wieder aufgenommen wurden.

Auf alle Fälle besteht der Hauptpunkt der Enzyklika darin, dass die Vorstellung, Auseinandersetzungen – nach dem Aufkommen der Kerntechnik – durch den Einsatz von Waffen zu lösen als der Vernunft widerstrebend (»alienum a ratione«) bezeichnet wird. Und das nicht, ohne Hinweise zu geben für den Aufbau des Friedens und eine »völlige Beseitigung der Waffen«, die »auch die Gesinnung erfasst«. Die Kirche hatte lange gelehrt, dass Krieg als Mittel zur Verteidigung legitim sei, doch Pacem in terris sagt, dass das Ungleichgewicht zwischen den zu Verfügung stehenden Mitteln (Atomwaffen) und den Zielen (Wiederherstellung der verletzten Rechte) es unmöglich macht, auf dieser Linie fortzufahren. Kurz gesagt, es ist Schluss mit dem »gerechten Krieg«, ohne dass der Begriff fällt. Und dies wird gesagt mit Worten, die mit dem Evangelium über-einstimmen, im Vertrauen auf Wege, die auf die Förderung der Menschenrechte ausgerichtet sind, geschützt vor dem Einfluss der Ideologien, die verantwortlich sind für die Wegwerfkultur mit ihren unterschiedlichsten Formen der Ausbeutung und Ausgrenzung.

Aber das ist noch nicht alles. Pacem in terris ist und bleibt auch die Enzyklika, die dazu auffordert, »immer [zu] unterscheiden zwischen dem Irrtum und den Irrenden«, und dazu, »weltlicher Belange wegen« stattfindende Begegnungen und Vereinbarungen mit »Menschen, die nicht glauben« als »Anlass oder Antrieb« zu sehen, »zur Wahrheit zu gelangen«. Und sie erklärt weiter: »Von da aus gesehen, ist es durchaus angemessen, bestimmte Bewegungen, die sich mit wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Fragen oder der Politik befassen, zu unterscheiden von falschen philosophischen Lehrmeinungen über das Wesen, den Ursprung und das Ziel der Welt und des Menschen.« Auch wenn diese Bewegungen aus solchen nicht mehr zu ändernden Lehrmeinungen entstanden und von ihnen angeregt sind – fährt die Enzyklika fort, die Kirche und Demokratie, Soziallehre und Menschenrechte miteinander versöhnt –, »unterliegen diese Bewegungen […] doch notwendigerweise [tiefen]

Veränderungen«. Ein Leitmotiv, das wie ein Wasserzeichen den ganzen Text durchzieht, ist bei genauerem Hinsehen die Aufforderung, die »Zeichen der Zeit« zur Kenntnis zu nehmen, die Art und Weise, wie die Geschichte die Seiten des Evangeliums bewegt.

Diese Zeichen zu erkunden, nach ihrer Bedeutung zu fragen, das ist nicht nur Aufgabe des Papstes, sondern jeder Frau und jedes Mannes guten Willens, die dazu berufen sind, ihren Beitrag zu leisten, um dem heutigen Blutvergießen ein Ende zu setzen und hier auch jene Kanäle offen zu halten, in denen – zwischen Realismus und Utopie – die Hoffnung ihren Platz findet. Und wo der Wunsch nach Frieden mehr sein muss, als keinen Krieg zu wollen.

(Orig. ital. in O.R. 8.4.2023)

Von Marco Roncalli

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti