In den Predigten zur Fastenzeit hatte ich in diesem Jahr auf die Gefahr hingewiesen, die darin besteht, so zu leben, »etsi Christus non daretur«, »als gäbe es Christus nicht«. In den Adventsmeditationen möchte ich auf eine weitere, ähnliche Gefahr aufmerksam machen: die Gefahr, so zu leben, »als wäre die Kirche nichts anderes als das«, das heißt nichts als Skandale, Kontroversen, persönliche Auseinandersetzungen, Klatsch oder Tratsch und bestenfalls im sozialen Bereich verdienstvoll. Kurz gesagt, eine menschliche Angelegenheit wie alles andere im Lauf der Geschichte.

Aber ich möchte mir das Ziel setzen, den inneren Glanz der Kirche und des christlichen Lebens hervorzuheben, aber nicht um die Augen vor der Realität der Tatsachen zu verschließen oder um unserer Verantwortung zu entgehen, sondern um diese aus der richtigen Perspektive zu sehen und sich von ihnen nicht erdrücken zu lassen. Wir können von Journalisten und Medien nicht erwarten, dass sie berücksichtigen, wie die Kirche sich selbst versteht (auch wenn es wünschenswert wäre, dass sie es täten), aber schlimmer noch wäre, wenn auch wir, die wir zur Kirche gehören und dem Evangelium dienen, schließlich das Geheimnis aus den Augen verlieren würden, das in der Kirche wohnt, und uns damit abfänden, immer »auswärts« und »in der Verteidigung« zu spielen.

»Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen«, schrieb der Apostel in Bezug auf die Verkünder des Evangeliums (2 Kor 4,7). Das ist vollkommen wahr, aber es wäre dumm, immer nur über die »zerbrechlichen Gefäße« zu diskutieren und dabei »den Schatz« zu vergessen, der sich in ihnen befindet. Der Apostel hilft uns sogar, das Positive dieser Situation zu sehen, wenn er hinzufügt, dass dies geschehe, weil so »deutlich wird, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt« (ebd.).

Mit der Kirche ist es so wie bei den Fens-tern einer gotischen Kathedrale. (Diese Erfahrung habe ich bei meinem Besuch in Chartres gemacht.) Wenn man von außen auf die Fenster blickt, von der Straße, dann sieht man nur Stücke dunklen Glases, die von ebenso dunklen Bleistreifen zusammengehalten werden. Aber wenn man hineingeht und dieselben Fenster gegen das Licht betrachtet: Welcher Glanz der Farben, der Geschichten und Bedeutungen vor unseren Augen! Das ist es, wir wollen die Kirche von innen her anschauen, im tiefsten Sinn des Wortes, im Licht

des Geheimnisses, das sie in sich trägt.

Dabei soll uns der Text aus dem Galaterbrief (4,4-7) leiten und in dieser ersten Meditation denken wir über den ersten Teil nach: »Gott sandte seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft erlangen.«

Kinder Gottes

Die Vaterschaft Gottes steht im Mittelpunkt der Verkündigung Jesu. Auch im Alten Testament wird Gott als Vater gesehen. Das Neue ist, dass Gott jetzt nicht mehr so sehr als »Vater seines Volkes Israel« gesehen wird, sozusagen kollektiv, sondern als Vater jedes Menschen, mag er nun gerecht sein oder Sünder, das heißt individuell und persönlich. Er sorgt sich um jeden Menschen, als wäre er der einzige, er kennt die Bedürfnisse, Nöte, Gedanken eines jeden Einzelnen und hat sogar die Haare auf dem Kopf gezählt.

Der Irrtum der liberalen Theologie an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert (und besonders ihres berühmtesten Vertreters, Adolf von Harnack) war es, diese Vaterschaft zum Wesenskern des Evangeliums gemacht zu haben, unter Absehung von der Gottheit Christi und dem Österlichen Geheimnis. Ein weiterer Irrtum (der mit der Häresie von Markion im 2. Jahrhundert begann, aber nie ganz überwunden wurde) besteht darin, im Gott des Alten Testaments einen gerechten, heiligen, machtvollen Gott mit dröhnender Stimme zu sehen und im Gott Jesu Christi einen lieben Papa, zärtlich, entgegenkommend, barmherzig.

Nein, das ist nicht das Neue, das Christus gebracht hat. Es besteht vielmehr in der Tatsache, dass Gott – der derselbe bleibt wie im Alten Testament, das heißt dreimal heilig, gerecht und allmächtig – uns jetzt als liebevoller Vater gegeben wird. Das ist das Bild, auf das Jesus am Beginn des Vaterunsers blickt und das in nuce alles andere enthält: »Vater unser im Himmel«: »im Himmel«, das heißt der Höchste, Transzendente, der von uns so weit entfernt ist wie der Himmel von der Erde; aber auch »unser Vater«, ja im Original »Abba!«, etwas Ähnliches wie unser »Papa«, mein Vater.

Dies ist auch das Gottesbild, das die Kirche an den Anfang ihres Glaubensbekenntnisses gestellt hat. »Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen«: Vater, aber allmächtig; allmächtig, aber auch Vater. Und das ist im Übrigen genau das, was jedes Kind braucht: einen Vater, der sich zu ihm hinabbeugt, der zärtlich ist, mit dem es spielen kann, der aber zugleich stark und sicher ist, um es zu beschützen, ihm Mut einzuflößen und Freiheit zu vermitteln.

In der Verkündigung Jesu beginnt man das wahre Neue zu erahnen, wodurch alles anders wird. Gott ist nicht nur im metaphorischen und moralischen Sinn Vater, insofern er Schöpfer ist und für sein Volk Sorge trägt. Er ist auch und vor allem wahrer und natürlicher Vater eines wahren und na-türlichen Sohnes, den er »vor dem Morgenstern« gezeugt hat, das heißt vor Beginn der Zeit, und dank dieses eingeborenen Sohnes können auch die Menschen Kinder Gottes in einem realen und nicht nur metaphorischen Sinn werden. Diese Neuheit erscheint in der Anrede »Abba«, mit der Jesus sich gewöhnlich an den Vater wendet, wie auch aus den Worten: »Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will« (Mt 11,27).

Doch ist festzustellen, dass in der Verkündigung Jesu auf Erden noch nicht das gesamte Neue aufscheint, das er hinsichtlich der Vaterschaft Gottes gegenüber den Menschen gebracht hat. Der Titel »Vater« wird weiterhin nur im moralischen Bereich gebraucht, das heißt er dient dazu, die Art und Weise des Handelns Gottes gegenüber der Menschheit zu definieren und die Haltung, die die Menschen gegenüber Gott einnehmen sollten. Es ist eine Beziehung existentieller Art, noch nicht ontologischer und essentieller Art. Dazu war das Pascha-Mysterium seines Todes und seiner Auferstehung notwendig.

Paulus spiegelt dieses nachösterliche Stadium des Glaubens wider. Dank der von Chris-tus vollbrachten und in der Taufe in uns wirksam gewordenen Erlösung sind wir nicht mehr bloß in moralischem Sinn Kinder Got-tes, sondern auch real, ontologisch. Wir sind »Söhne im Sohn«, Christus ist »der Erstgeborene unter vielen Brüdern« (Röm 8,29).

Um dies zum Ausdruck zu bringen, gebraucht der Apostel den Begriff der »Adoption«, der Annahme an Sohnes statt: »… damit wir die Sohnschaft erlangen«. »Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus« (Eph 1,5). Das ist nur eine Analogie und reicht wie jede Analogie nicht aus, um die Fülle des Geheimnisses zum Ausdruck zu bringen. Adoption im menschlichen Bereich ist ein juristischer Akt. Der Adoptivsohn nimmt den Nachnamen, die Staatsbürgerschaft, den Wohnort des-jenigen an, der ihn adoptiert, aber er ist nicht blutsverwandt und hat eine andere DNA als der Vater. Es gibt keine Empfängnis, keine Wehen, keine Geburt. Für uns ist das nicht so. Gott gibt uns nicht nur den Namen von Kindern, sondern auch sein innerstes Leben, seinen Heiligen Geist, der sozusagen seine DNA ist. Durch die Taufe fließt das Leben Gottes in uns.

In Bezug auf diesen Aspekt ist Johannes kühner als Paulus. Er spricht nicht von Adoption, sondern von wirklicher Zeugung, von einer Geburt aus Gott: Wer an Christus glaubt, ist »aus Gott geboren« (Joh 1,13); in der Taufe wird eine Geburt »aus dem Geist« Wirklichkeit, der Christ wird »von oben geboren« (vgl. Joh 3,5-7).

Vom Glauben zum Staunen

Soweit zu den Wahrheiten unseres Glaubens. Aber nicht sie sollen im Mittelpunkt stehen. Das sind Dinge, die wir wissen und die wir in jedem Handbuch biblischer Theologie, im Katechismus der Katholischen Kirche und in Büchern über Spiritualität nachlesen können… Was also ist dieses Andere, das wir in dieser Reflexion in den Blick nehmen möchten?

Um dies zu entdecken, möchte ich von einem Gedanken ausgehen, der aus der Katechese über den Galaterbrief stammt, die Papst Franziskus in der Generalaudienz am vergangenen 8. September gehalten hat. Nachdem er unseren Text über die Annahme als Kinder zitiert hatte, fügte er hinzu: »Für uns Christen ist es oft selbstverständlich, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist jedoch gut, stets dankbar jenes Augenblicks zu gedenken, in dem wir es geworden sind – des Augenblicks unserer Taufe –, um das große Geschenk, das wir empfangen haben, bewusster zu leben.«

Nun, das ist eine tödliche Gefahr für uns: die erhabensten Dinge unseres Glaubens für selbstverständlich zu halten, einschließlich dessen, nichts weniger zu sein als Kinder Gottes, des Schöpfers des Universums, des Allmächtigen, des Ewigen, des Spenders allen Lebens. Der heilige Johannes Paul II. sprach in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia vom »Staunen über die Eucharistie« (Nr. 6), das die Christen neu entdecken sollten. Dasselbe müssen wir von unserer Kindschaft in Bezug auf Gott sagen: vom Glauben zum Staunen übergehen. Ich würde wagen zu sagen: vom Glauben zum Ungläubigsein! Ein Unglauben ganz besonderer Art: das Ungläubigsein desjenigen, der glaubt und der das, was er glaubt, nicht zu fassen vermag, weil es ihm so groß und gewaltig zu sein scheint: »unglaublich«.

Denn Kinder Gottes zu sein bringt etwas mit sich, das man kaum auszusprechen wagt, so schwindelerregend ist es. Dank dieser Tatsache, Kinder Gottes zu sein, ist die ontologische Differenz, die Gott vom Menschen trennt, geringer als die ontologische Differenz, die den Menschen vom Rest der Schöpfung trennt! Ja, denn aus Gnade »erhalten wir Anteil an der göttlichen Natur« (2 Petr 1,4).

Ein Beispiel wird nützlicher sein als viele Überlegungen, um zu verstehen, was es bedeutet, es nicht für selbstverständlich zu halten, Kinder Gottes zu sein. Nach ihrer Bekehrung erlebte die heilige Margareta von Cortona eine schreckliche Zeit der Verzweiflung. Gott schien zornig auf sie zu sein und ließ sie mit allen Details an jede einzelne Sünde denken, die sie je begangen hatte, so dass sie sich wünschte, vom Erdboden verschluckt zu werden. Eines Tages nach der heiligen Kommunion hörte sie auf einmal in ihrem Inneren eine Stimme: »Meine Tochter!« Sie, die den Anblick all ihrer Schuldtaten ausgehalten hatte, konnte der Sanftheit dieser Stimme nicht widerstehen, fiel in Ekstase und während der Ekstase hörten Augenzeugen, wie sie außer sich vor Staunen diese Worte wiederholte: »Ich bin seine Tochter, er hat es gesagt. O unendliche Sanftheit meines Gottes! Oh, so lange ersehntes Wort! So inständig erbeten! Wort, dessen Süße alle Süße übertrifft! Ozean der Freude! Meine Tochter! Mein Gott hat es gesagt! Meine Tochter!« Lange vor der heiligen Margareta war der Apostel Johannes ebenso elektrisiert: »Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es!« (1 Joh 3,1). Dieser Satz muss einfach mit einem Ausrufezeichen enden…

Die eigene Taufe freisetzen

Warum ist es so wichtig, vom Glauben zum Staunen überzugehen, vom geglaubten Glauben (»fides quae«) zum glaubenden Glauben (»fides qua«)? Reicht es nicht aus zu glauben und alles ist gut? Nein, und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Weil das – und nur das – wirklich das Leben ändert!

Wir wollen uns nun anschauen, wie der Weg aussieht, der zu diesem neuen Niveau des Glaubens führt. Der Heilige Vater, so haben wir gehört, lud dazu ein, zur eigenen Taufe zurückzugehen. Um zu verstehen, wie ein vor vielen Jahren, häufig am Beginn des Lebens, empfangenes Sakrament plötzlich wieder aufleben und geistliche Energie verströmen kann, muss man einige Aspekte der Sakramententheologie berücksichtigen.

Die katholische Theologie kennt den Begriff des gültigen und erlaubten Sakraments, das aber »gebunden« ist. Die Taufe ist häufig ein »gebundenes« Sakrament. Ein Sakrament wird gebunden genannt, wenn seine Frucht gebunden bleibt, nicht genutzt wird, aufgrund des Fehlens bestimmter Voraussetzungen, die seine Wirksamkeit behindern. Ein extremes Beispiel ist das Sakrament der Ehe oder der Weihe, die im Stand der Todsünde empfangen werden. In dieser Situation können diese Sakramente den Menschen überhaupt keine Gnade mitteilen. Wird aber das Hindernis der Sünde durch eine gute Beichte beseitigt, sagt man, dass das Sakrament wiederauflebt (reviviscit) dank der Treue und der Unwiderruflichkeit der Gabe Gottes und ohne dass es notwendig ist, den sakramentalen Ritus zu wiederholen.

Ehe und Weihe sind in diesem Fall extreme Fälle, wie ich sagte, aber andere Fälle sind möglich, in denen das Sakrament zwar nicht ganz gebunden, aber auch nicht ganz freigesetzt ist, das heißt frei, um seine Wirkungen zu entfalten. Was bewirkt im Fall der Taufe, dass die Frucht des Sakraments gebunden bleibt? Sakramente sind keine magischen Riten, die automatisch wirken, ohne dass der Mensch es weiß oder ohne jede Mitarbeit. Ihre Wirksamkeit ist Frucht einer Synergie oder Zusammenarbeit zwischen Gottes Allmacht (konkret: der Gnade Christi und dem Heiligen Geist) und der menschlichen Freiheit.

All das, was im Sakrament von der Gnade oder vom Willen Christi abhängt, heißt »opus operatum«, das heißt bereits vollzogene Handlung, fertiges Werk, objektive und unweigerliche Frucht des Sakraments, wenn es gültig gespendet wurde. All das jedoch, was von der Freiheit und der Disposition des Subjekts abhängt, heißt »opus operantis«, das heißt das Werk, das noch zu verwirklichen ist, nämlich der Beitrag des Menschen.

Gottes Anteil, die Taufgnade, ist vielfältig und reichhaltig: göttliche Kindschaft, Vergebung der Sünden, Einwohnung des Heiligen Geistes, keimhafte Eingießung der theologischen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in die Seele. Der Beitrag des Menschen besteht im Wesentlichen im Glauben! »Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet« (Mk 16,16). Es gibt einen vollkommenen Synchronismus zwischen Gnade und Freiheit. Es geschieht dasselbe wie bei der Berührung zweier Pole, des positiven und des negativen: sie setzen das Licht frei.

In der Kindertaufe fehlt dieser Synchronismus (aber auch in der Erwachsenentaufe, wenn sie nicht von innerer Überzeugung und Teilnahme begleitet wird). Doch ist die Taufe ein Geschenk Gottes, noch bevor sie die Frucht einer menschlichen Entscheidung wird. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, was dies für die Situation der heutigen Zeit bedeutet, wo das Christsein häufig nicht oder nur oberflächlich gelebt wird. Man könnte hier von der Taufe als einem »gebundenen« Sakrament sprechen. Sie ist wie ein Paket voller Geschenke, das versiegelt geblieben ist, wie manche Weihnachtsgeschenke, die in irgendeiner Ecke vergessen und gar nicht geöffnet werden. Wer sie besitzt, hat alles Notwendige, um all das zu tun, was für ein christliches Leben erforderlich ist und daraus auch eine gewisse Frucht zu erhalten, wenn auch unvollständig, aber er besitzt nicht die Fülle der Realität. Mit den Worten des heiligen Augustinus: Er besitzt das Sakrament (sacramentum), nicht aber – zumindest nicht vollständig – dessen Wirklichkeit (res sacramenti).

Wenn wir nun hier darüber nachdenken, dann heißt das, dass wir geglaubt haben, dass in uns der Glaube zum Sakrament hinzugekommen ist. Was fehlt uns also noch? Uns fehlt dieser staunende Glaube, jenes Augen-Aufreißen und jenes Oh! der Verblüffung, wenn wir das Geschenk öffnen, und das ist der willkommenste Dank für den, der das Geschenk gegeben hat. Die Taufe, so sagten die griechischen Kirchenväter, ist »Erleuchtung« (photismos). Hat diese Erleuchtung irgendwann einmal bei uns stattgefunden?

Stellen wir uns die Frage: Ist es möglich oder vielmehr legitim, dieses andere Glaubensniveau anzustreben, bei dem man nicht nur glaubt, sondern bei dem man die geglaubte Wahrheit erfährt und »verkostet«? Die christliche Spiritualität wurde oft von einem Vorbehalt begleitet oder sogar von einer Ablehnung (wie im Fall der Reformatoren) der Dimensionen der Erfahrung und des mystischen Aspekts des christlichen Lebens, die im Vergleich mit dem »reinen Glauben« als minderwertiger oder sogar dem entgegenstehend angesehen wurden. Aber trotz aller Missbräuche, die es auch gab, hat in der christlichen Tradition die weisheitliche Strömung nie nachgelassen, die den Höhepunkt des Glaubens im »Verkosten« der Wahrheit des Geglaubten sieht, im »Schmecken« der Wahrheit, einschließlich des bitteren Geschmacks der Wahrheit des Kreuzes.

Im Sprachgebrauch der Bibel bedeutet »kennen, erkennen« nicht, etwas zu wissen, das außerhalb von mir bleibt, von mir getrennt. Es bedeutet vielmehr in Beziehung dazu zu treten, eine Erfahrung zu machen. (Man spricht sogar vom »Erkennen« der eigenen Frau oder davon, den Verlust der eigenen Kinder zu »kennen«.) Der Evangelist Johannes ruft aus: »Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen« (1 Joh 4,16). Und auch: »Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes« (Joh 6,69). Warum geglaubt und erkannt? Was fügt das »erkennen« dem »glauben« hinzu? Was hinzukommt, das ist jene innere Gewissheit, mit der sich die Wahrheit dem Geist offenbart und man gezwungen ist, innerlich auszurufen: »Ja, das ist wahr. Es besteht kein Zweifel. Genau so ist es!« Die geglaubte Wahrheit wird zur gelebten Wirklichkeit. »Fides non terminatur ad enuntiabile sed ad rem«, hat der heilige Thomas von Aquin in seiner Summa theologiae (II-II, 1,2, ad 2) geschrieben: Der Akt des Glaubenden zielt nicht auf Sprachliches, sondern auf die (dadurch ausgedrückte) Wirklichkeit. Und man hört nie auf, die praktischen Konsequenzen zu entdecken, die sich aus diesem Grundsatz ergeben.

Die Rolle des Wortes Gottes

Wie kann man diesen Qualitätssprung vom Glauben an die Tatsache zu wissen, das wir Kinder Gottes sind, zum Staunen über diese Tatsache vollziehen? Die erste Antwort ist: durch das Wort Gottes. (Es gibt ein zweites ebenso wesentliches Mittel: den Heiligen Geist. Aber das wollen wir in der nächsten Meditation behandeln.) Der heilige Gregor, der Große vergleicht in einer seiner Predigten über den Propheten Ezechiel (I,2,1) das Wort Gottes mit dem Zündstein, das heißt jenem Stein, der ehemals dazu diente, Funken zu erzeugen und das Feuer zu entfachen. Er sagt, dass man mit dem Wort Gottes dasselbe tun muss wie mit dem Zündstein: wiederholt auf ihn »schlagen«, solange, bis der Funke entsteht. Das Wort Gottes meditieren, es »wiederkäuen«, es wiederholen, auch laut.

Versuchen wir einmal in einer Zeit des Gebets oder der Anbetung in unserem Inneren zu wiederholen, ohne müde zu werden und mit aufrichtiger Sehnsucht: »Kind Gottes! Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter Gottes. Gott ist mein Vater!« Oder ganz einfach zu sagen: »Vater unser im Himmel«, und dies lange zu wiederholen, nur das. Hier ist es besonders notwendig, an die Worte Jesu zu denken: »Klopft an und es wird euch geöffnet« (Mt 7,7). Über kurz oder lang, vielleicht gerade dann, wenn du es am wenigsten erwartest, wird es geschehen: Die Wirklichkeit der Worte wird vielleicht auch nur für einen kurzen Augenblick in deinem Inneren »explodieren« und das wird dir für den Rest des Lebens reichen. Aber auch wenn nichts Außergewöhnliches passieren sollte, sollst du wissen, dass du das Wesentliche erlangt hast; der Rest wird dir im Himmel gegeben werden. Denn: »Jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist« (1 Joh 3,2).

Fratelli tutti!

Unmittelbare Folge all dessen ist, dass man sich seiner Würde bewusst wird. Der heilige Leo der Große wird uns in der Lesehore der Heiligen Nacht ermahnen: »Erkenne, o Christ, deine Würde! Kehre nicht, nachdem du der göttlichen Natur teilhaftig geworden, durch entartete Sitten zur alten Niedrigkeit zurück!« (1. Predigt auf Weihnachten, 3,2). Welche Würde könnte höher sein als die, ein Kind Gottes zu sein? Man erzählt, dass die stolze und mürrische Tochter eines Königs von Frankreich beständig ihre Magd schalt und ihr eines Tages ins Gesicht schrie: »Weißt du nicht, dass ich die Tochter deines Königs bin?« Worauf die Magd geantwortet haben soll: »Und du weißt nicht, dass ich die Tochter deines Gottes bin?«

Eine weitere und noch wichtigere Folge ist, dass man sich der Würde der anderen bewusst wird, die ebenfalls Söhne und Töchter Gottes sind. Für uns Christen hat die menschliche Geschwisterlichkeit ihren letzten Grund in der Tatsache, dass Gott der Vater aller ist, dass wir alle Gottes Söhne und Töchter sind und deshalb Brüder und Schwestern untereinander. Es gibt kein stärkeres Band als dieses und für uns Christen keine wichtigere Motivation, um die universale Geschwisterlichkeit zu fördern. Der heilige Cyprian sagte: »Niemand kann Gott zum Vater haben, der nicht die Kirche zur Mutter hat« (De unitate Ecclesiae, 6). Und wir müssen hinzufügen: »Niemand kann Gott zum Vater haben, der nicht den Nächsten zum Bruder oder zur Schwester hat.«

Und wir werden uns bemühen, etwas nicht mehr zu tun. Zu Gott Vater werden wir nicht mehr sagen, auch nicht stillschweigend: »Wähle: entweder ich oder mein Gegner. Entscheide dich, auf welcher Seite du stehst!« Einem Vater kann man diese grausame Alternative nicht aufzwingen, zwischen zwei Kindern zu wählen, nur weil sie miteinander im Streit liegen. Wir werden daher Gott nicht mehr versuchen, indem wir ihn gegen den Bruder für unsere Sache gewinnen wollen.

Wenn wir mit jemandem einen Konflikt haben, werden wir zu Gott sagen, noch bevor wir unseren Standpunkt geltend machen (was doch legitim und zuweilen eine Pflicht ist): »Vater, rette diesen meinen Bruder, rette uns beide. Es ist nicht mein Wunsch, dass ich Recht habe und er im Unrecht ist. Ich wünsche, dass auch er in der Wahrheit sein möge oder zumindest im guten Glauben.« Diese Barmherzigkeit füreinander ist unerlässlich, um das Leben im Heiligen Geist und das Gemeinschaftsleben in allen seinen Formen zu leben. Es ist unerlässlich für die Familie, für jede menschliche Gemeinschaft und jede Ordensgemeinschaft, einschließlich der Römischen Kurie. Der heilige Augustinus sagt, dass wir zerbrechliche Gefäße sind: wenn wir einander nur berühren, dann verletzen wir uns schon (vgl. Sermo 69; PL 38,440: »lutea vasa sibi invicem angustias facientes«).

Wir haben den Ausruf der heiligen Margareta von Cortona erwähnt, als diese in ihrem Inneren hört, dass sie von Gott »Meine Tochter« genannt wird: »Ich bin seine Tochter, er hat es gesagt… Ozean der Freude! Meine Tochter! Mein Gott hat es gesagt! Meine Tochter!« Könnten wir doch einmal etwas Ähnliches erleben, wenn wir diese Stimme Gottes hören, nicht wie bei ihr in unserem Geist (der sich irren kann!) ertönend, sondern geschrieben, schwarz auf weiß, auf den Seiten der Bibel, die wir meditieren: »Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe!«

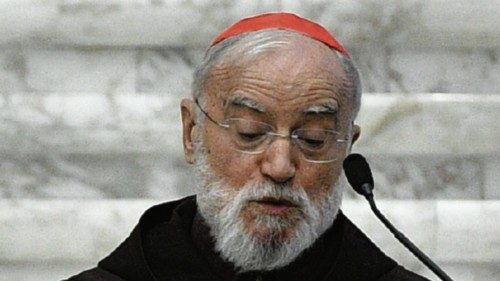

Kardinal Raniero Cantalamessa OFMCap

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti