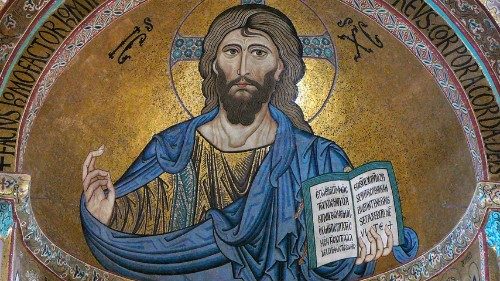

Jesus Christus

Im Jahr 111 oder 112 nach Christus schrieb Plinius der Jüngere, Statthalter von Bithynia und Pontus, einen Brief an Kaiser Trajan mit der Frage, wie er sich in den Strafprozessen gegen Christen verhalten solle. Er habe gehört, so schrieb er an den Kaiser, dass »ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum darin bestanden habe, dass sie sich gewöhnlich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang versammelten und Christus wie einem Gott einen Wechselgesang darbrachten«: »carmen Christo quasi Deo dicere« (Epistularum liber, X, 96). Wir befinden uns in Kleinasien, wenige Jahre nach dem Tod des letzten Apostels, Johannes, und die Christen bekennen in ihrer Liturgie bereits die Gottheit Christi! Der Glaube an die Gottheit Christi entstand mit dem Entstehen der Kirche.

Aber wie steht es heute um diesen Glauben? Wir wollen zunächst einen kurzen Blick auf die Geschichte des Dogmas der Gottheit Christi werfen. Es wurde auf dem Konzil von Nizäa feierlich proklamiert, und zwar mit den Worten, die wir im Glaubensbekenntnis wiederholen: Ich glaube »an den einen Herrn Jesus Christus […], wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater«. Wie dem heiligen Athanasius zu entnehmen ist, der Zeuge und maßgeblicher Interpret der Definition von Nizäa war, bestand deren tiefer Sinn über die verwendeten Worte hinaus darin, dass Christus in jeder Sprache und in jeder Zeit als Gott anerkannt werden muss in der stärksten und höchsten Bedeutung, die das Wort Gott in jener Sprache und Kultur hat, und nicht in irgendeinem abgeleiteten oder sekundären Sinn.

Knapp ein Jahrhundert der Aneignung war notwendig, bis diese Wahrheit in ihrer Radikalität von der gesamten Christenheit rezipiert wurde. Nachdem das Wiederaufleben des Arianismus überwunden war – das sich auf die Ankunft von Germanenvölkern zurückführen lässt, die die Erstevangelisierung von Häretikern empfangen hatten (Goten, Westgoten und Langobarden) –, wurde das Dogma friedliches Erbe der gesamten Christenheit sowohl im Osten als auch im Westen.

Die Reformatoren tasteten es nicht an, ja sie rückten es noch mehr ins Zentrum. Aber sie fügten einen Aspekt hinzu, der später zu negativen Entwicklungen führen sollte. Um auf Formalismus und Nominalismus zu antworten, der die Dogmen auf Übungen spekulativer Virtuosität reduzierte, sagen die protestantischen Reformatoren: »Christus kennen bedeutet, seine Wohltaten zu kennen, und nicht seine Naturen oder die Art und Weise der Menschwerdung zu erforschen« (Philipp Melanchthon, Loci theologici, in Corpus Reformatorum, Brunsvigae 1854, S. 85) Der Christus »für mich« wird wichtiger als der Christus »an sich«. Der objektiven, dogmatischen Kenntnis wird eine subjektive, innere Kenntnis entgegengesetzt; dem äußeren Zeugnis der Kirche (und in manchen Fällen selbst der Heiligen Schrift) über Jesus stellt man das »innere Zeugnis« entgegen, das der Heilige Geist im Herzen jedes Gläubigen für Jesus ablegt.

Aufklärung und Rationalismus fanden hier das geeignete Terrain für die Dekonstruktion des Dogmas. Was für Kant zählt, ist mehr das sittliche Ideal, das Christus uns vor Augen stellt, als seine Person. Die liberale Theologie des 19. Jahrhunderts reduziert das Christentum praktisch auf seine ethische Komponente und insbesondere auf die Erfahrung der Vaterschaft Gottes. Man nimmt dem Evangelium alles Übernatürliche: Wunder, Visionen, die Auferstehung Christi. Das Christentum wird zu einem bloßen erhabenen sittlichen Ideal, das von der Gottheit Christi und sogar von seiner historischen Existenz absehen kann. Gandhi, der das Christentum leider in dieser verkürzten Form kennengelernt hat, hat geschrieben: »Für mich wäre es nicht von Bedeutung, wenn jemand beweisen würde, dass der Mensch Jesus in Wirklichkeit nie gelebt hat und dass das, was in den Evangelien steht, nur der Phantasie ihres Autors entsprungen ist. Denn die Bergpredigt bliebe in meinen Augen auch dann stets wahr.«

Eine jüngere Version dieser verkürzenden Tendenz des Christentums hat R. Bultmann im Namen der Entmythologisierung bekannt gemacht. Er schreibt: »Die Formel ›Christus ist Gott‹ ist falsch in jedem Sinn, in dem Gott als eine objektivierbare Größe verstanden wird, mag sie nun arianisch oder nizäisch, orthodox oder liberal verstanden sein. Sie ist richtig, wenn ›Gott‹ hier verstanden wird als das Ereignis des Handelns Gottes« (Glauben und Verstehen, II, Tübingen 1938, S. 258). Klarer ausgedrückt: Christus ist nicht Gott, aber in Christus ist (und handelt) Gott. Wie man sieht, sind wir weit weg vom Dogma, wie es in Nizäa definiert wurde. Man sagt, dass man auf diese Weise das alte Dogma mit neuen Kategorien interpretieren will, aber in Wirklichkeit tut man nichts anderes, als uralte Lösungsansätze (Paulus von Samosata, Marcellus von Ancyra, Photinus von Sirmium) zum Teil mit denselben Begriffen neu vorzulegen, die die Kirche bereits geprüft und zurückgewiesen hat.

Wenn man nun von den Diskussionen der Theologen zu dem übergeht, was verschiedenen Umfragen zufolge der Durchschnittsbürger in christlich geprägten Ländern über die Gottheit Christi denkt, verschlägt es einem die Sprache. Nach dem Konzil einer Ortskirche, auf dem die Gegner von Nizäa dominierten (in Rimini, im Jahr 359), schrieb der heilige Hieronymus: »Der Erdkreis seufzte und stellte mit Verwunderung fest, dass er arianisch war« (Dialogus contra Luciferianos, 19 (PL 23, 181): »Ingemuit totus orbis et arianum se esse miratus est«). Wir hätten heute noch viel mehr Grund als er, zu seufzen und verwundert zu sein.

Nun wollen wir aber beiseitelassen, was die Welt denkt, und uns bemühen, in uns den Glauben an die Gottheit Christi neu zu wecken: einen leuchtenden Glauben, nicht verschwommen, objektiv und subjektiv zugleich, das heißt nicht nur gewusster, sondern auch gelebter Glaube. Auch heute interessiert Jesus nicht so sehr, für wen ihn »die Menschen« halten, als vielmehr, was seine Jünger über ihn sagen. Die Frage liegt unaufhörlich in der Luft: »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« (Mt 16,15). Das ist die Frage, die wir in dieser Meditation beantworten wollen.

Dabei wollen wir von den Evangelien ausgehen. Bei den Synoptikern ist die Gottheit Christi an keiner Stelle Gegenstand einer expliziten Erklärung, wird aber immer vorausgesetzt. Denken wir an einige Worte Jesu: »Der Menschensohn hat die Vollmacht, auf der Erde Sünden zu vergeben« (Mt 9,6). »Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn« (Mt 11,27). »Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen« (Dieses Wort ist in allen drei Synoptikern gleich: Mt 24,35; Mk 13,31; Lk 21,33). »Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat« (Mk 2,28). »Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet« (Mt 25,31-32). Wer, wenn nicht Gott, kann im eigenen Namen Sünden vergeben und sich zum endgültigen Richter der Menschheit und der Geschichte erklären?

Wie ein Haar oder eine Hautschuppe ausreichen, um die DNA eines Menschen zu rekonstruieren, so reicht auch eine einzige Zeile des Evangeliums aus, wenn man sie ohne vorgefasste Meinung liest, um die DNA Jesu zu rekonstruieren und zu entdecken, was er über sich selbst dachte, aber nicht offen sagen konnte, um nicht missverstanden zu werden. Die göttliche Transzendenz Jesu quillt sprichwörtlich aus allen Poren des Evangeliums.

Aber es ist vor allem Johannes, der die Gottheit Christi zum Hauptziel seines Evangeliums gemacht hat, zum Thema, das alles eint. Er schließt sein Evangelium mit den Worten: »Diese [Zeichen] aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen« (Joh 20,31). Und seinen ersten Brief beendet er mit fast denselben Worten: »Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes« (1 Joh 5,13).

Vor vielen Jahren habe ich einmal die heilige Messe in einem Klausurkloster gefeiert. Das Evangelium war der Abschnitt aus Johannes, in dem Jesus wiederholt das »Ich bin« spricht: »Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben… Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass Ich es bin… Noch ehe Abraham wurde, bin ich« (Joh 8,24.28.58). Die Tatsache, dass die Worte »Ich Bin« gegen die Regeln der Grammatik im Lektionar mit Großbuchstaben begannen, ließen – sicherlich in Verbindung mit einer geheimnisvolleren Ursache – den Funken überspringen. Das Wort »explodierte« in meinem Inneren.

Ich wusste von meinem Studium her, dass es im Johannesevangelium zahlreiche »Ich bin«-Worte Jesu gibt, »ego eimi«. Ich wusste, dass dies ein wichtiges Faktum für die Christologie ist, dass sich Jesus damit den Namen zuschreibt, den Gott bei Jesaja für sich selbst beansprucht: »… damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin« (Jes 43,10). Aber das war abstraktes Bücherwissen, das keine besonderen Emotionen in mir hervorrief. An jenem Tag war das ganz anders. Es war in der Osterzeit und es schien, dass der Auferstandene selbst seinen göttlichen Namen im Angesicht von Himmel und Erde verkündete. Sein »Ich Bin«! erhellte und erfüllte das Universum. Ich fühlte mich klitzeklein, wie jemand, der zufällig und von abseits einer plötzlichen außerordentlichen Szene beiwohnt oder einem grandiosen Schauspiel der Natur. Es handelte sich nur um ein einfaches Gefühl des Glaubens, nicht mehr und nicht weniger, aber es war eine jener Empfindungen, die – auch wenn sie vorbei sind – im Herzen eine unauslöschliche Spur hinterlassen.

Man kann nur staunen über dieses Unternehmen, das Johannes dank des Geistes Jesu zu Ende bringen konnte. Er hat die Themen, Symbole, Erwartungen, das heißt all das, was es in der jüdischen und hellenistischen Welt an lebendiger Religiosität gab, aufgegriffen und in den Dienst einer einzigen Idee gestellt, oder besser gesagt einer einzigen Person: Jesus Christus ist der Sohn Gottes und der Erlöser der Welt. Er hat die Sprache der Menschen seiner Zeit gelernt, um in dieser mit seiner ganzen Kraft die einzige Wahrheit, die rettet, hinauszurufen, das Wort schlechthin: »das göttliche Wort«.

Nur eine offenbarte Gewissheit, hinter der die Autorität und Kraft Gottes und seines Geistes steht, konnte sich in einem Buch mit solcher Wirksamkeit und Kohärenz entfalten und von tausend verschiedenen Punkten her immer zum selben Schluss kommen: die vollkommene Identität der einen Natur zwischen dem Vater und dem Sohn: »Ich und der Vater sind eins« (Joh 10,30). »Eins« (»unum«, das heißt Neutrum) wohlgemerkt, nicht einer, eine Person (»unus«, das heißt Maskulinum)!

Wie für die Menschheit Christi können wir nun auch für seine Gottheit zeigen, dass das alte, objektive, ontologische Dogma in der Lage ist, den modernen, subjektiven, funktionalen Aspekt aufzunehmen und aufzuwerten, während das Gegenteil, wie wir gesehen haben, sehr schwierig ist. Der dialektischen Logik des »aut – aut« stellen wir das katholische »et – et« entgegen.

Keiner der sogenannten »Christologien von unten« – das heißt eine Christologie, die von Jesus als »eschatologischem Propheten und höchstem Offenbarer des Vaters« oder von Jesus als »Mensch, in dem das Bewusstsein Gottes seine höchste Stufe erreicht hat« (F. Schleiermacher) oder von Christus als »menschlicher Person, in der die göttliche Natur subsistiert« (nicht göttliche Person, die in einer menschlichen Natur subsistiert!) –, ich wiederhole: keiner dieser Christologien ist es gelungen, das wahre Geheimnis des christlichen Glaubens zu erreichen und zu umfassen und die vollkommene Gottheit Christi zu bewahren. Der Grund für diesen Misserfolg wird von Jesus erklärt, und Johannes hat dies gut verstanden, wenn er die Worte Jesu widergibt: »Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist« (Joh 3,3). Denn für Gott ist es möglich, Mensch zu werden, wenn er dies will, aber für den Menschen ist es unmöglich, Gott zu werden!

Nach diesen Vorbemerkungen können wir uns wieder unserem Anliegen zuwenden, den subjektiven und personalen Aspekt des Dogmas in den Vordergrund zu stellen: den Christus »für mich«, wie das die Reformatoren taten, den Christus, der durch seine Wohltaten und durch das Zeugnis des Heiligen Geistes im eigenen Inneren erkannt wird. Das ist die beste Frucht der Ökumene, jene der »versöhnten Verschiedenheiten«, wie der Heilige Vater sagt, nicht der unversöhnlichen Gegensätze. Das ist kein Zugeständnis »pro bono pacis«, sondern ein Bedürfnis und eine gegenseitige Bereicherung. Für uns alle ist es notwendig, dass unser Glaube diese persönliche, innere Dimension hat, damit er keine sterile Wiederholung alter oder moderner Formeln ist. Das betrifft uns alle: Katholiken, Orthodoxe und Protestanten gleichermaßen.

Der heilige Paulus sagt: »Mit dem Herzen glaubt man und das führt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt man und das führt zur Rettung« (Röm 10,10). »Von der Wurzel des Herzens steigt das Bekenntnis empor«, kommentiert Augustinus (Tractatus in Evangelium Iohannis 26,2; PL 35,1607). Aus katholischer Sicht – wie aus orthodoxer und in der Folge auch aus protestantischer Sicht – hat das Bekenntnis des rechten Glaubens, das heißt die zweite Stufe dieses Prozesses, häufig so große Bedeutung erhalten, dass die erste Stufe, die sich in den verborgenen Tiefen des Herzens abspielt, in den Hintergrund trat. Alle nach dem Konzil von Nizäa verfassten Traktate De fide handeln vom rechten Glauben. Heute würde man sagen »fides quae« und nicht »fides qua«: von dem, was zu glauben ist, und nicht vom personalen Glaubensakt.

Dieser erste Glaubensakt ist, gerade weil er im Herzen stattfindet, ein »singulärer« Akt, der nur vom einzelnen vollzogen werden kann, in totaler Einsamkeit mit Gott. Im Johannesevangelium hören wir wiederholt, wie Jesus die Frage stellt: »Glaubst du?« (Joh 9,35; 11,26). Und jede Mal ruft diese Frage im Herzen die Antwort des Glaubens hervor: »Ja, Herr, ich glaube!« Auch das Glaubensbekenntnis der Kirche beginnt so, im Singular: »Ich glaube«, nicht: »Wir glauben«.

Auch wir müssen es akzeptieren, durch diesen Moment hindurchzugehen, dieses Examen durchzustehen. Wenn jemand auf die Frage Jesu: »Glaubst du?« sofort und ohne nachzudenken antwortet: »Natürlich glaube ich« und es sogar seltsam findet, dass einem Gläubigen, einem Priester oder einem Bischof eine solche Frage gestellt wird, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass er noch nicht entdeckt hat, was es wirklich bedeutet zu glauben, dass er noch nie dieses Schwindelgefühl des Verstandes erlebt hat, das dem Glaubensakt vorausgeht. Die Gottheit Christi ist der höchste Gipfel, der Mount Everest des Glaubens sozusagen. An einen Gott glauben, der in einem Stall geboren wurde und am Kreuz gestorben ist! Das ist weit anspruchsvoller, als an einen weit entfernten Gott zu glauben, den jeder sich nach eigenem Belieben vorstellen kann.

Wir als Gläubige und Vertreter der Kirche müssen damit beginnen, die falsche Überzeugung in uns zunichte zu machen, dass in Bezug auf den Glauben alles in Ordnung wäre und dass wir lediglich noch etwas an der Nächstenliebe zu arbeiten hätten. Wer weiß, vielleicht wäre es gut, einmal für gewisse Zeit niemandem irgendetwas beweisen zu wollen, sondern stattdessen den Glauben zu verinnerlichen, dessen Wurzeln im Herzen neu zu entdecken!

Wir müssen wieder die Bedingungen für ein Aufleben des Glaubens an die Gottheit Christi schaffen. Den Glaubenseifer wiederherstellen, aus dem das Dogma von Nizäa hervorging. Der Leib der Kirche hat einmal eine äußerste Anstrengung unternommen, mit der er sich im Glauben über alle menschlichen Systeme und alle Widerstände der Vernunft erhoben hat. In den Gezeiten des Glaubens hat diese Flut einmal das höchste Niveau erreicht und ein Zeichen davon am Felsen hinterlassen. Dieses Ansteigen muss sich allerdings wiederholen, das Zeichen allein reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, das Glaubensbekenntnis von Nizäa zu wiederholen; der Elan dieses Glaubens muss erneuert werden, den man damals an die Gottheit Christi hatte und der in den folgenden Jahrhunderten nie wieder erreicht wurde.

Die kirchliche Praxis (und das nicht nur in der katholischen Kirche!) sieht ein Glaubensbekenntnis von Seiten des Kandidaten vor, bevor dieser den Auftrag erhält, Theologie zu lehren. Dieses Glaubensbekenntnis umfasste häufig über das Rezitieren des Credo hinaus die Verpflichtung, bestimmte Dinge zu lehren – und andere bestimmte Dinge nicht zu lehren –, das heißt in Bezug auf besonders sensible Themen in jenem historischen Augenblick. Man denke an den Antimodernisteneid.

Mir scheint, man sollte vor allem eines sicherstellen: Wer die zukünftigen Diener des Evangeliums Theologie lehrt, muss fest an die Gottheit Christi glauben. Dies sollte man durch eine aufrichtige und brüderliche Prüfung sicherstellen, besser als durch einen Eid. Mit einem Eid erreicht man nie etwas. Es gab nach dem Konzil (aber sicherlich nicht wegen des Konzils!) eine ganze Generation von Priestern, die das Priesterseminar abgeschlossen hatten und sich zur Weihe mit ziemlich wirren und unklaren Vorstellungen darüber präsentierten, wer denn nun dieser Jesus sei, den sie dem Volk verkündigen und in der heiligen Messe auf dem Alter vergegenwärtigen sollten. Ich bin überzeugt, dass die Krisen vieler Priester daraus entstanden sind und entstehen.

Das Gesagte hat wichtige Konsequenzen auch für die Ökumene. Denn es gibt zwei mögliche Versionen: die Ökumene des Glaubens und die Ökumene des Unglaubens. Erstere vereint all jene, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist; letztere vereint all jene, die sich darauf beschränken, diese Dinge zu »interpretieren« (jeder auf seine Weise und dem eigenen philosophischen System entsprechend). Das wäre eine Ökumene, in der alle dasselbe glauben, weil keiner mehr wirklich an irgendetwas glaubt, im wahren Sinn des Wortes »glauben«.

Die grundlegende Unterscheidung der Geister im Bereich des Glaubens ist nicht die Unterscheidung zwischen Katholiken, Orthodoxen und Protestanten, sondern die Unterscheidung zwischen denen, die an Christus als Sohn Gottes glauben, und denen, die nicht daran glauben. Oder wie es der heilige Paulus sagt: Alle, »die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen, bei ihnen und bei uns« (1 Kor 1,2), und alle, die ihn nicht anrufen.

Es gibt eine neue unsichtbare Einheit, die sich bildet und die durch die verschiedenen Kirchen hindurchgeht. Diese unsichtbare und geistliche Einheit bedarf ihrerseits dringend der prüfenden Unterscheidung durch Theologie und Lehramt, um nicht der Gefahr des Fundamentalismus oder eines zügellosen Subjektivismus anheimzufallen. Aber ist diese Gefahr einmal erkannt und überwunden, dann handelt es sich um eine Tatsache, die zu ignorieren man sich nicht mehr erlauben kann.

Wahre »geistliche Ökumene« besteht nicht nur darin, für die Einheit der Christen zu beten, sondern darin, dieselbe Erfahrung des Heiligen Geistes zu teilen. Sie besteht darin, was Augustinus die »societas sanctorum« nennt, die Gemeinschaft der Heiligen, die zuweilen schmerzlich abweichen kann von der »communio sacramentorum«, das heißt der Teilhabe an denselben sakramentalen Zeichen.

Der Glaube an die Gottheit Christi ist vor allem wichtig im Hinblick auf die Evangelisierung. Es gibt Gebäude oder Strukturen aus Metall, die so beschaffen sind, dass alles zusammenfällt, wenn man eine bestimmten Punkt berührt oder einen bestimmten Stein wegnimmt. So beschaffen ist auch der Bau des christlichen Glaubens, und dieser »Eckstein« ist die Gottheit Christi. Nimmt man diese weg, fällt alles auseinander und stürzt zusammen, angefangen beim Glauben an die Dreifaltigkeit. Woraus wird die Dreifaltigkeit gebildet, wenn Christus nicht Gott ist? Nicht ohne Grund klammert man auch die Trinität aus, sobald man die Gottheit Christi ausklammert.

Der heilige Augustinus sagte: »Es ist nichts Besonderes zu glauben, dass Jesus gestorben ist. Das glauben auch die Heiden und die Verdammten; alle glauben das. Aber das wahrhaft Große ist zu glauben, dass er auferstanden ist. Der Glaube der Christen ist die Auferstehung Christi« (Enarrationes in Psalmos 120,6). Dasselbe muss man von der Menschheit und der Gottheit Christi sagen, deren jeweilige Offenbarung Tod und Auferstehung sind. Alle glauben, dass Jesus Mensch ist. Was die Gläubigen von den Nicht-Glaubenden unterscheidet, ist zu glauben, dass er auch Gott ist. Der Glaube der Christen ist die Gottheit Christi!

»Christus kennen heißt, seine Wohltaten zu erkennen«, haben wir gehört. Wir wollen schließen, indem wir an einige dieser Wohltaten erinnern, die in der Lage sind, heute und zu allen Zeiten auf das tiefe Bedürfnis des Menschen zu antworten: das Sinnbedürfnis und die Ablehnung des Todes.

Es ist nicht wahr, dass der moderne Mensch aufgehört hat, sich die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen. Vor einigen Jahren hat ein bekannter Intellektueller geschrieben: »Die Religion wird sterben. Das ist kein Wunsch und noch weniger eine Prophezeiung. Es ist bereits eine Tatsache, die auf ihre Vollendung wartet… Wenn unsere Generation und vielleicht auch die unserer Kinder vorbei sein wird, wird niemand mehr das Bedürfnis, dem Leben einen Sinn zu geben, als wirklich grundlegend betrachten… Die Technik hat die Religion zu ihrem Untergang geführt« (vgl. den Artikel in der Zeitschrift MicroMega 2, 2000, S. 187ff). Sicher, wer seinem Leben in verschiedenen Bereichen einen »vorletzten Sinn« gegeben hat, fragt nicht mehr nach dem letzten Sinn des Lebens… Aber wenn diese anderen Ziele – Jugend, Schönheit, Berühmtheit – verschwinden, beginnen viele wieder, sich diese Frage zu stellen. Man stellt sie sich noch mehr in dieser Zeit der Pandemie, in der Frauen und Männer oft in den eigenen vier Wänden bleiben müssen und so endlich Zeit haben, sich Fragen zu stellen und nachzudenken.

Es gibt ein Bild, das zu den berühmtesten Gemälden der Moderne gehört: Es stellt bildlich dar, wohin die Überzeugung führt, dass das Leben keinen Sinn hat. Vor einem Furcht einflößenden rötlichen Hintergrund überquert jemand im Laufschritt eine Brücke, dabei überholt er zwei weitere Menschen, die nichts wahrzunehmen scheinen und denen alles gleichgültig ist. Die Person hat weit aufgerissene Augen. Die Hände an den Kopf gepresst, stößt sie einen Schrei aus, und man versteht, dass es ein Verzweiflungsschrei ist. Die Rede ist natürlich von dem Gemälde »Der Schrei« von Edvard Munch.

Jesus hat gesagt: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen« (Joh 8,12).

Wer an Christus glaubt, hat die Möglichkeit, der großen Versuchung der Sinnlosigkeit des Lebens zu widerstehen, die nicht selten zum Selbstmord führt. Wer an Christus glaubt, geht nicht in der Finsternis umher: Er weiß, woher er kommt. Er weiß, wohin er geht. Und er weiß, was er in der Zwischenzeit tun soll. Vor allem weiß er, dass er von jemandem geliebt wird und dass dieser Jemand sein Leben hingegeben hat, um ihm das zu beweisen!

Jesus hat auch gesagt: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt« (Joh 11,25). Und der Evangelist Johannes wird später an die Christen schreiben: »Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. […] Er ist der wahre Gott und ewiges Leben« (1 Joh 5,13.20). Gerade weil Christus »wahrer Gott« ist, ist er auch »ewiges Leben« und schenkt er ewiges Leben. Das nimmt uns nicht notwendigerweise die Angst vor dem Tod, aber es verleiht dem, der glaubt, die Gewissheit, dass unser Leben nicht mit dem Tod zu Ende ist.

Erinnern wir uns an einige dieser Gedanken, wenn wir am Sonntag den zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses sprechen. Ich lade euch ein, ihn jetzt im Geiste mit mir zu wiederholen:

»[Ich glaube] an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen.«

Von Kardinal Raniero Cantalamessa

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti