Kommunizieren heißt soviel wie begegnen

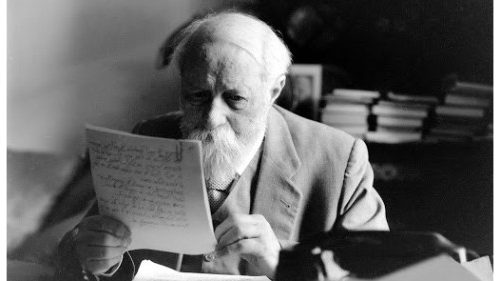

Am 8. Februar 1878 kam in Wien der Philosoph und Pädagoge Martin Buber zur Welt. 133 Jahre ist nicht gerade ein »runder« Geburtstag, aber angesichts der Tatsache, dass er ein Denker war, der sich oft für die Begegnungs- und Dialogkultur einsetzte, deren die heutige Welt so sehr bedarf, lohnt es sich doch, heute dieser Persönlichkeit zu gedenken. Bubers Lektion kommt uns heute auch deshalb in den Sinn, weil sie ein wertvolles Licht spendet, das uns dabei helfen kann, die Tragweite der reichen Botschaft zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel zu verstehen, die am vergangenen 24. Januar veröffentlicht wurde.

In dem besagten Text lädt der Papst dazu ein, zu »kommunizieren, indem man den Menschen begegnet, wo und wie sie sind« und betont das Thema der Verantwortung derer, die kommunizieren: »Wir alle sind verantwortlich für die Kommunikation, die wir betreiben (…). Wir alle sind aufgerufen, Zeugen der Wahrheit zu sein: zu gehen, zu sehen und zu teilen.« Das ist ein Verb, das uns die Verantwortung vor Augen führt, gläubige und glaubwürdige Kommunikatoren zu sein, das miteinander Teilen ist nämlich – zumindest theoretisch – die ureigenste Dimension der Kommunikation in Zeiten des Internets und der sozialen Netzwerke, aber was soll das wirklich heißen? Sagen wir es noch einmal: Es kommt dann zu wahrem Teilen, wenn die Kommunikation zum Augenblick der Begegnung und folglich des Dialoges wird. Die Worte, die Martin Buber in diesem Zusammenhang gesagt hat, sind erleuchtend: »Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich zeige Wirklichkeit, ich zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig gesehen worden ist. Ich nehme ihn, der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum Fenster. Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus. Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.«

Das Fenster aufstoßen und zusammen hingehen, um hinauszuschauen. Das sind Worte, die dem Thema der Erziehung gewidmet sind, die aber auch einen wertvollen Hinweis dafür bieten, hinzugehen und den korrekten Ansatz für eine rundum menschliche Kommunikation zu finden, die auf dem Nährboden der Freiheit entsteht und diese schließlich noch ausdehnt und erweitert. Ein leidenschaftlicher Ansatz, neugierig, zugleich aber auch diskret, weil er die Freiheit des anderen respektiert, denn die Kommunikation hat nichts mit einer Lehre gemein, die von oben aufoktroyiert wird, sondern eben gerade durch das miteinander Teilen der gemeinsam zu machenden Entdeckung, der Wirklichkeit und ihrer verborgenen Schönheiten. Ein tüchtiger Journalist sollte seine »Linsen« aus der Hand legen und ans Fenster der Welt treten, um sich von der Wirklichkeit überwältigen zu lassen, ohne den Anspruch zu stellen, sie in vorgefertigte Raster einzuspannen, die sich nur allzu oft als ideologische Käfige erweisen.

Die Neugier kann sich, ungeachtet der Risiken, die sie mit sich bringt, als gute Lehrmeisterin erweisen, sofern sie mit Entdeckungslust und Wagemut zusammenfällt, und wenig begangene Wege einschlägt, die Logiken auf eine paradoxe Art auf den Kopf stellt, die sich oft auf eine monolithisch-unerschütterliche Art und Weise auch in der Welt der Kommunikation behaupten. Im Grunde entströmt dem Evangelium eine Kraft, die den Christen »sanft« zu dieser paradoxen Umkehrung der Logiken der Welt »zwingt«. Und das spiegelt sich an jedem Ort, in jeder Lebenssituation jeder existentiellen Dimension einschließlich der Welt der Arbeit wider. Folglich war es für einen vom Evangelium inspirierten Kommunikator alles andere als aufgeklärt, auf das zu verweisen, was, wie Buber sagt, »noch nicht gesehen wurde«, was auch heißt, den zu Wort kommen zu lassen, der keine Stimme hat, die Horizonte unserer oft resignierten Blicke zu erweitern, zu wagen, wider besseres Wissen zu hoffen, wie der Papst in seiner Ansprache beim Weihnachtsempfang für die Römische Kurie am vergangenen 21. Dezember erinnert hat: »Ein hoffnungsloser Blick auf die Wirklichkeit kann nicht als realistisch bezeichnet werden. Die Hoffnung gibt unseren Analysen das, was unsere kurzsichtigen Augen so oft nicht wahrnehmen können.«

In der Botschaft lädt der Papst die auf dem Gebiet der Kommunikation Tätigen zur Verantwortung auf, vorher erinnert er aber daran, dass eine gute Kommunikation über die Weitergabe der Erfahrung erfolgt (»Komm und sieh«), die auf keinem anderen Weg als jenem der Begegnung erfolgen kann, die als solche nie hundertprozentig programmiert werden kann, sondern immer Raum für Überraschungen lässt. Man soll also bereit sein zur Begegnung, willens sein, sich auf die Begegnung mit dem anderen einzulassen, »das Fenster aufzustoßen«, wie Martin Buber sagt, und das zu empfangen, was (an Neuem) hereinkommt. Also kann das alles in einem kurzen Augenblick enthalten sein, in einer ganz einfachen, scheinbar banalen, alltäglichen Geste, während in Wirklichkeit etwas Großartiges, Tiefgründiges, Entscheidendes geschehen ist. Das bringt Martin Buber äußerst trefflich zum Ausdruck, wenn er anmerkt: »Ab und zu bringt man es fertig, jemandem dankbar zu sein, auch wenn er nichts Besonderes für uns getan hat. Und warum? Weil er mir bei unserer Begegnung wirklich begegnete; weil er seine Augen öffnete und mich nicht mit jemand anderem verwechselte; weil er seine Ohren öffnete und vertrauensvoll zuhörte, was ich zu sagen hatte; weil er mir das öffnete, was ich wirklich ansprach: sein Herz.«

Gerade darauf bezog sich Oscar Wilde, als er erklärte, dass »die wahren Dinge des Lebens weder gelehrt noch gelernt werden, sondern dass man ihnen begegnet.« Jeder, der diese erzieherische Erfahrung gemacht hat, sei es als Lehrer oder Schüler, hat diese Wahrheit kennengelernt: Gerade wie die Kommunikation ist auch die Erziehung nicht die Weitergabe eines Inhalts, sondern die Begegnung zweier Menschen. Ohne diese Dimension der Nähe und Präsenz, bei der man dem anderen da begegnet, wo er ist, kann es keine wahre Kommunikation geben. Wenn sich zwei Menschen »wirklich« begegnen, sind da folglich nicht nur diese beiden, sondern auch eine Öffnung etwas anderem, jemand anderem gegenüber. Am Schluss seines kurzen und vielleicht berühmtesten Essays, Der Weg des Menschen, erinnert Martin Buber an das alte, Rabbi Mendel von Kotzk zugeschriebene Sprichwort, der einst einige gelehrte Männer, die bei ihm zu Gast waren, mit der Frage überraschte: »Wo wohnt Gott?« Sie lachten über ihn: ›Wie redet Ihr! Ist doch die Welt seiner Herrlichkeit voll!‹ Er aber beantwortete die eigene Frage: ›Gott wohnt, wo man ihn einlässt.‹« Und fügte noch hinzu: »Das ist es, worauf es letzten Endes ankommt: Gott einlassen. Man kann ihn aber nur da einlassen, wo man steht, wo man wirklich steht, da, wo man lebt, wo man ein wahres Leben lebt. (…) Es gibt etwas, was man an einem einzigen Ort in der Welt finden kann. Es ist ein großer Schatz, man kann ihn die Erfüllung des Daseins nennen. Und der Ort, an dem dieser Schatz zu finden ist, ist der Ort, wo man steht.«

Von Andrea Monda

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti