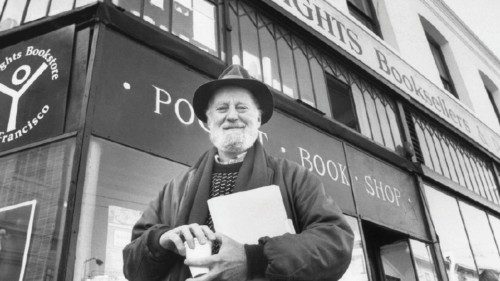

Lawrence Ferlinghetti ist am 22. Februar 2021 verstorben. Er war am 24. März 1919 zur Welt gekommen, hatte den Fehdehandschuh der Herausforderung der 100 Jahre aufgenommen und hatte dann noch weitere zwei Jahre erfolgreich dem Tod getrotzt. Was hinterlässt er nun? Über vierzig Bücher mit seiner Lyrik und Prosa, seine Übersetzungen von Prévert und Pasolini ins Englische, oder vielleicht die Innenarchitektur einer Buchhandlung? Als ich zum ersten Mal den Laden der City Lights Booksellers and Publishers in der Columbus Avenue Nr. 261 in San Francisco betrat, hatte ich den Eindruck, dass dieser Raum Dir Maß nähme, dass er entscheiden müsse, ob es der Mühe wert wäre, dich in Ruhe in den Regalen stieren zu lassen, oder ob es nicht besser wäre, dir zu verstehen zu geben, dass du eigentlich gehen und deine Zeit anderswo verschwenden könntest.

Schließlich ist City Lights nicht gerade ein kleiner Buchladen, und, wenn ich mich recht entsinne, auch besser als Shakespeare and Company in Paris, aber es ist eine Buchhandlung, wo die Bücher selbst die Eigentümer, Manager und Kunden sind. Alle anderen müssen erst beweisen, dass sie keine Eindringlinge sind. Die Literatur ist keineswegs für die Menschen erschaffen worden. Vielmehr gibt es gewisse Männer und Frauen, die für die Literatur geschaffen wurden. Sie bringen es dann fertig, wie die Fische im Meer durch die engen Korridore von City Lights zu gleiten. Ja, sogar auszuwählen, was sie aus diesen Reihen um Reihen von Bücherregalen mitnehmen wollen, die gerade noch zurückgehaltenen Wasserfällen gleichen.

Diese Verlagsbuchhandlung wird 1956 dank der Veröffentlichung von Allen Ginsbergs Howl (deutsch: Das Geschrei) zum Wallfahrtsort der Beat Generation, aber Ferlinghetti selbst war nicht eigentlich ein Beatnik. Er liebte es, sich als den letzten Bohémien zu bezeichnen, aber er hatte auch Züge, die sehr auf seine Herkunft aus Brescia verwiesen. Sein Vater, der kurz vor Lawrences Geburt verstorben war, stammte aus Chiari, und die Bewohner Brescias sind weder Bohémiens noch Beatniks. Sie sind Leute, die ganz früh am Morgen aufstehen und den Rollladen hochziehen. Das war Ferlinghetti, wie er leibte und lebte: seine Abenteuergenossen wie Allen Ginsberg, Gregory Corso, Michael McClure, Diane DiPrima und viele andere mochten in die weite Welt hinausziehen, sich zu allen nur erdenklichen Religionen bekehren, alle Drogen des Universums ausprobieren, delirierend dichten und dichtend delirieren. Er aber war der, der den Laden offenhalten und sich vergewissern musste, dass die Bücher seiner verrückten Freunde auf den Regalen immer gut zu sehen waren. Das hinderte ihn aber weder, sein Leben in Versen zu beschreiben, noch eine Million Kopien von Coney Island of the Mind (auf Deutsch Ein Coney Island des inneren Karussells, Gedichte, deutsch von Erika Gütermann, Limes, Wiesbaden 1962, bzw. Coney Island des Bewußtseins, Gedichte (zweisprachig, übersetzt und mit Anmerkungen sowie einem Nachwort von Alexander Schmitz), Stadtlichter Presse, Wenzendorf 2001) zu verkaufen, auch wenn es sich dabei um kein »Beat«-Buch handelt, sondern vielmehr um eine wahrhaft epigonenhafte Hommage an den Modernismus eines T. S. Eliot und der anderen aus dessen Kreis. Aber Coney Island birgt ein Geheimnis – das es aber keineswegs in seinem Wert mindert – : es ist ein Gedichtband für Leute, die keine Lyrik lesen. Es präsentiert sich wie ein Gespräch mit einem Freund, das einen ironischen Blick selbst auf die allerkleinsten Torheiten wie auch auf die großen Welträtsel wirft, als seien sie im Grunde ein und dasselbe (heute hört es sich seltsam an, dass es damals Leute gab, die es beleidigend fanden, in Coney Island of the Mind lesen zu müssen, wie Ferlinghetti Jesus als einen hip bezeichnete. Nicht als Hippie, wohlverstanden, sondern als hip, als einen, der auf der Hut bzw. ständig in Alarmbereitschaft war, als einen, der mit der Zeit ging, als einen, der sich in nichts hineinziehen ließ, aber der den Finger am Puls der Zeit hatte. In Coney Island (1958), Unfair Argument with Existence (1963), These are my Rivers (Anthologie, 1993) und Far Rockaway of the Heart (1998) gibt es keinerlei Versuch, der Sprache Gewalt anzutun. Was zählt, ist die Kraft des Apologs, der Fabel, sein Humor, der kluge Einsatz auch noch des kleinsten Wortspiels, der zum Lächeln bringt und der – was? – verstehen lässt? Dass das, was es zu verstehen gibt, weit über die Seite hinausgeht, die du gelesen hast. Alles hängt von dir ab, von deinem ganzen Leben. Nehmen wir etwa ein Gedicht wie Dont’t let that Horse… Chagalls Mutter sagt zu ihrem Sohn: Du darfst nicht zulassen, dass das Pferd die Fiedel frisst. Aber Marc Chagall hört nicht auf sie, er malt Das Pferd mit der Fidel im Maul, und als er fertig ist, springt er aufs Pferd und galoppiert davon und schwenkt die Fiedel. Dann überreicht er sie mit einer Verbeugung der ersten nackten Person, die ihm in den Weg läuft, And there were no strings attached. Die Fiedel hat keine Saiten mehr, aber dieses Geschenk wird ohne damit verbundene Bedingungen gemacht, ohne irgend eine Gegenleistung zu erwarten, auf die freiest mögliche Art und Weise (der eigentliche Wortsinn von no strings attached). Es ist das Geschenk der Dichtung. Wenn sie nicht absolut frei ist, dann dient sie zu absolut gar nichts.

Von Alessandro Carrera

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti