Frauen, die noch einen Schritt weiter gehen. Genau so können wir, in einer Paraphrase von Madeleine Delbrêl, die Missionarinnen definieren. Diejenigen, die zu fernen Horizonten und abgelegenen Orten, an denen sie leben, aufbrechen, sterben oft als Märtyrerinnen, verstanden im Sinne von »Zeugen«. Und jene, die »ohne Boot« kulturelle, soziale und spirituelle Grenzen überschreiten, um den Anderen zu erreichen. Daran erinnert uns Papst Franziskus in der Botschaft zum jüngsten Weltmissionstag: »Die Kirche Christi war, ist und wird immer ›im Aufbruch‹ sein zu neuen geographischen, sozialen und existentiellen Horizonten, um auf ›Grenzbereiche‹ und menschliche Situationen zugehen, um von Christus und seiner Liebe zu allen Männern und Frauen aller Völker, Kulturen und sozialen Schichten Zeugnis abzulegen. In diesem Sinne wird die Mission immer auch missio ad gentes sein, wie uns das Zweite Vatikanische Konzil gelehrt hat, denn die Kirche wird immer über ihre eigenen Grenzen hinausgehen müssen, um die Liebe Christi für alle zu bezeugen.«

Es ist unmöglich, ein starres und steifes Phantombild der Missionarinnen zu erstellen, da das Wort »Mission« einen pluralen, multidimensionalen, polychromen Inhalt umfasst. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff auf der Grundlage der Bedeutung verwendet, die ihm die Jesuiten im 16. Jahrhundert verliehen hatten, um die speziellen Tätigkeiten der Kirche zu bezeichnen. Im Missionsboom des 19. Jahrhunderts bezieht sich der Begriff auf die ein wenig romantisch verklärte Gestalt des Priesters, der ganz offiziell von der kirchlichen Hierarchie in ein nicht-christliches Land gesandt wird mit der Aufgabe, die dortige Bevölkerung zu bekehren und eine kirchliche Gemeinschaft zu gründen. Aber gerade jene Epoche erlebt die Blütezeit außerordentlicher Persönlichkeiten: der großen Missionsschwestern von Francesca Saverio Cabrini, der Apostelin der Auswanderer, bis hin zu Laura Montoya, der Pionierin der Verteidigung der Ureinwohner des Amazonasgebiets. Frauen, die in vielerlei Hinsicht einen Schritt weiter gegangen sind, inklusive der Vorurteile, die ihnen entgegengebracht wurden.

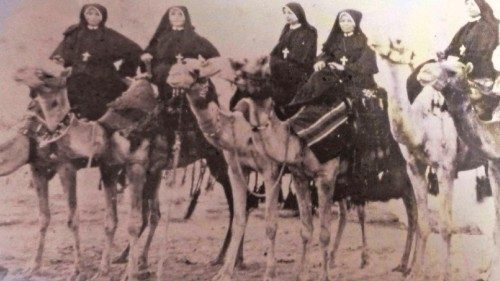

Man schreibt den 1. Januar 1872, als drei junge Frauen, Maria Caspio, Luigia Zago und Isabella Zadrich, den ursprünglichen Kern dessen ins Leben rufen, was künftig das erste in Italien entstandene und ausschließlich der Mission gewidmete weibliche Ordensinstitut werden sollte: die Piae Madres Nigritiae (»Fromme Mütter Afrikas), heute bekannt unter dem Namen Comboni-Missionsschwestern. Ihr Gründer, Daniele Comboni, ist sich der Verwegenheit dieser Entscheidung ebenso bewusst wie der Verblüffung, die er hervorzurufen drohte. Was ihn dazu brachte, trotzdem weiterzumachen, war die felsenfeste Überzeugung, dass es als Zeugen für das Mitgefühl Gottes mit den Armen der Frauen bedurfte. Eben deshalb vergleicht er »seine« Ordensfrauen mit »einem Priester und mehr noch als einem Priester«. Sie seien – so schreibt er - »ein wahres Ebenbild der antiken Frauen des Evangeliums, die ebenso leicht, wie sie verlassenen und verwaisten ABC-Schützen in Europa das Alphabet beibringen, monatelange Reisen bei 60o Hitze auf sich nehmen, auf Kamelen Wüsten durchqueren, auf Pferden reiten, im Freien übernachten, unter einem Baum oder im Heck eines arabischen Bootes, den Kranken beistehen und von den Paschas Gerechtigkeit für die Unglücklichen und die Unterdrückten fordern. Sie fürchten sich nicht vor dem Gebrüll des Löwen, stellen sich jeder Arbeit, katastrophalen Reisen und dem Tod, um Seelen für die Kirche zu erobern.«

Weitere Institute werden in den unmittelbar folgenden Jahren gegründet: die Xaverianer-Missionarinnen Mariens, die Consolata-Schwestern, die Immacolata-Missionarinnen.

Was die »klassische« Vorstellung von Mission bzw. von Missionaren oder Missionarinnen in die Krise stürzte, war, dass sie in Verbindung gebracht wurde mit der kolonialen Expansion des Westens. Ein bestimmtes Narrativ versucht, die Weitergabe des Glaubens in das »zivilisatorische Werk des weißen Mannes« gegenüber »primitiven oder wilden« Völkern zu integrieren. Erst das II. Vatikanische Konzil macht Schluss mit jedweder Ambiguität und verleiht dem missionarischen Drang einen neuen Impuls. Die Mission ist nicht etwa eines der vielen kirchlichen Ämter, sondern eine konstitutive Dimension der Kirche, die an der missio Dei teilhat. In dieser Perspektive nimmt sie die Gestalt einer Dynamik an, deren Ziel es ist, die ganze Welt zu erreichen, um sie in das Volk Gottes zu verwandeln. Letzteres ist deshalb missionarisch, weil Gott es ist. In der heutigen Ekklesiologie wird die Kirche als wesentlich missionarisch betrachtet: Sie existiert, indem sie ausgesandt wird und sich im Hinblick auf ihre Mission konstituiert. Eine Wende, die im Artikel der Historikerin Raffaella Perin (S. 12) gut beschrieben wird. Evangelii gaudium, das vom Aparecida-Dokument und von den Anregungen der Synode über die Neuevangelisierung inspiriert ist, greift diese Perspektive nachdrücklich auf. In der »Hinausgehenden Kirche«, von der Papst Franziskus spricht, werden Stil, Aktivitäten, Zeitplan, Sprache und Struktur durch die Entscheidung für die Mission, die ihr Dreh- und Angelpunkt ist, verändert. Die Reform der Römischen Kurie, die in der Apostolischen Konstitution Praedicate evangelium enthalten ist, verkörpert das ganz konkret, wie die Kanonistin Donata Horak veranschaulicht (S. 18).

Missionarisch zu sein ist also ein Modus, kirchliche Gemeinschaft zu sein. Es ist keine Soziologie. Die Mission ist keine NGO, wie der Papst zu wiederholen pflegt. Es handelt sich also um keine institutionalisierte Tätigkeit, eine auszuführende Aufgabe, eine Verpflichtung, die es zu erfüllen gilt, wenn auch für wohltätige oder barmherzige Zwecke. Es ist das Wesen der Kirche. Die Antriebskraft ihres Handelns. Es geht um das Herzstück des Evangeliums: Besorgtheit um die Ausgeschlossenen und Leidenschaft für das Reich Gottes. So Agostino Rigon, Generaldirektor des Festival della missione: »Wenn Gott sich um die gesamte Welt kümmert, dann ist auch das Feld der missio Dei die ganze Welt: jeder Mensch und alle Aspekte seines Daseins.«

Es ist die Geschwisterlichkeit, die jeden Mann oder jede Frau dazu drängt, denen, die an den Straßenecken gefallen sind, wo sie auch immer sie sein mögen, nahe zu sein: Eingeborenen, die von ihrem Land vertrieben wurden, Opfern des Menschenhandels, versklavten Kinder, Roma, die in den Randgebieten der Städte gefangen sind, Migranten, die zu einem unsichtbaren Wanderleben verurteilt sind. Ihnen dabei zu helfen, wieder aufzustehen und zu akzeptieren, dass ihnen dabei geholfen wird, wieder aufzustehen. Denn die ausgegrenzten Menschen sind Lehrmeister des Lebens und des Glaubens, wie ein beispielloses Projekt des Dikasteriums für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen verdeutlicht, das eine Art von »Armen-Lehrstuhl für Theologie« eingerichtet hat. Eine Expertengruppe hat einer Gruppe der Randständigsten unter den Randständigen die großen Fragen der Theologie gestellt. Die Antworten waren ein Destillat des Evangeliums.

Das führt allerdings zu einer entscheidenden Frage. Wenn alle getauften Männer und Frauen notwendigerweise Missionare sind, hat die Entscheidung derjenigen - Laien und Ordensleute -, die ihr Land verlassen und in ferne Länder gehen, um das Evangelium mit ihrem Leben und ihren Werken zu verkünden, dann noch einen Sinn? »Natürlich bin ich davon überzeugt«, bekräftigt Marta Pettenazzo, Mitglied der Schwestern Unserer Lieben Frau von den Aposteln und von 2014-2019 erste Frau an der Spitze der Konferenz der Italienischen Missionsinstitute (CIMI). »Das missionarische Engagement geht jeden Einzelnen an. Einige Männer und Frauen sind aber dazu berufen, ihr ganzes Leben und ihre Begabungen dem Zeugnis des Evangeliums zu widmen, innerhalb und außerhalb ihres eigenen Landes.« Eine Mission also, die 360 Grad umspannt und der menschlichen Schwäche gilt, wo diese auch immer sich finden mag. Der geographische Horizont mag zwar nicht mehr dominieren, aber er ist gleichwohl keineswegs verschwunden. »Die sogenannte missio ad extra, also jene, die in anderen Ländern als dem eigenen gelebt wird, ist eine der Dimensionen der Mission und stellt für einige Ordensinstitute oder Kongregationen nach wie vor die Priorität dar. Im Mittelpunkt dieser Entscheidung steht nicht so sehr die physische Ortsveränderung als vielmehr die existentielle Haltung, die die Bereitschaft zum Aufbruch impliziert. Es heißt, das aufzugeben, was man kennt, um etwas anderem entgegenzugehen. Und wenn du das tust, musst du dich gezwungenermaßen in den Lernmodus versetzen. Die Mission hat mich gelehrt, dass du nur in dem Maß geben kannst, in dem du lernst«, betont Sr. Marta.

Hier zeigt sich erneut die Dimension des »Darüber-Hinausgehens«, bei der der Beitrag der Frauen grundlegend wird. Das ist er immer schon gewesen: die allererste Missionarin der Geschichte des Christentums war Magdalena, wie uns die Bibelkundlerin Marinella Perroni erzählt (S. 16). Die Mission unserer Zeit, in deren Mittelpunkt das Sich-um-jemanden-Kümmern und das Begleiten steht, hat allerdings ein sehr weibliches Aussehen, wie das Kaleidoskop von Geschichten demonstriert, die in dieser Monatsbeilage gesammelt sind. Das reicht von der Geschichte der Lisa Clark, Missionarin der Gewaltlosigkeit in der Zivilgesellschaft und innerhalb der Institutionen, bis zur Geschichte von Sr. Zvinka Mikec vom Institut der Don-Bosco-Schwestern, die ihr Leben lang als Missionarin in Afrika gewirkt hat und der die Schriftstellerin Tea Ranno, eine ehemalige Schülerin der Salesianerinnen, in Rom begegnet ist. Die Rückbesinnung auf das Weibliche, das lange Zeit mit Irrationalität und Unfähigkeit im Management assoziiert wurde, wie der evangelische Theologe David Bosch argumentiert, ist von grundlegender Bedeutung für die Befreiung des Missionsbegriffs von jeglichem Herrschaftsanspruch, von jeglicher Performance-Angst und von allen effizienzorientierten Paradigmen. Nur der Missionar, der Stärke mit Zärtlichkeit verbindet, versteht es, Räume authentischer Unentgeltlichkeit zu schaffen.

Sicher, eine derartige geistige und spirituelle Einstellung setzt einen ganzheitlichen Ausbildungsweg voraus, der eine der noch offenen Herausforderungen bleibt. Ordensinstitute und -kongregationen verbinden für die ihnen angehörigen Ordensfrauen oder Laiinnen in zunehmendem Maße mit den theologischen Grundkenntnissen auch weiterführende Studien in Missionswissenschaft sowie einem spezifischen Lehrplan für die Aufgaben, denen sie in den verschiedenen Werken, sei es im Gesundheitswesen oder in der Erziehung, nachgehen werden. »Gewiss, der Teil über die Interkulturalität sollte noch stärker ausgebaut werden«, sagt Sr. Marta. Dagegen gibt es für diejenigen, die sich dafür entscheiden, mit Vereinigungen oder über die Diözese zu gehen, außer der internen Ausbildung auch spezifische Kurse, darunter etwa jener des Einheitlichen Zentrums für die Ausbildung zu Missionaren (CUM) in Verona.

Der wunde Punkt bleibt, gerade in Zeiten einer weltweiten Rezession, der Lebensunterhalt. Solidarität

und Arbeit sind die ersten Einkommensquellen, auch wenn sie nie ausreichen. Oft decken die Spenden der Wohltäter die Durchführung spezifischer Projekte ab. Es ist allerdings weitaus schwieriger, Mittel für den Lebensunterhalt aufzutreiben, der unerlässlich dafür ist, dass sich die Missionarinnen Vollzeit den Armen widmen können. Ordensfrauen und Laiinnen entscheiden sich oft für die Eingliederung in die Diözesen der Aufnahmeländer. Allerdings bleibt die Frage offen, ob der Beitrag, der für ihr Engagement in der Seelsorge anerkannt wird, der von ihnen geleisteten Arbeit in vollem Umfang entspricht und ob er ausreicht, um selbst für ihren Unterhalt aufzukommen. Eine Modalität, die noch in den Kinderschuhen steckt, sind interkongregationale und manchmal auch gemischte Missionsgemeinschaften, die es ermöglichen, die volle Erfahrung des gegenseitigen Austauschs zwischen den Geschlechtern zu machen. Kurzum, die Mission des 21. Jahrhunderts kommt nicht ohne die Frauen aus. »Um mit den Grenzsituationen umzugehen, in die man bei einem Einsatz gerät, ist ihre Kreativität unverzichtbar. Für mich ist diejenige eine Missionarin, die dazu beiträgt, den Glauben sowohl bei denen, die ihn nicht kennen, als auch bei denen, die ihn nicht mehr spüren, zu wecken.« Eine »Hebamme des Evangeliums«, die nicht darauf versessen ist zu taufen oder, schlimmer noch, Proselyten zu gewinnen, sondern die versucht, Fenster zu öffnen, um in die Frauen und Männer dieser Zeit den Atem des Geistes einzulassen.

Von Lucia Capuzzi

Journalistin der Tageszeitung »Avvenire«

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti