Costuma-se afirmar que a única coisa certa quando começa uma guerra é que, mais cedo ou mais tarde, acabará. É uma consolação amarga, mas nem sequer corresponde à realidade. Se, com efeito, num passado longínquo, os conflitos envolviam “somente” exércitos em áreas distantes dos centros habitados, há demasiado tempo — e cada vez mais, como narram as notícias dos últimos anos — são os civis, e entre eles sobretudo as crianças, que pagam o preço. Assim a guerra, uma vez iniciada, na realidade nunca acaba. Dura pelo menos uma geração inteira, aquela que a sofreu. É por isso que rouba a esperança: porque, como um buraco negro, engole o futuro muito tempo após o disparo do último morteiro.

Bem o sabem quantos — uma vez cessadas as hostilidades — regressam a casa depois de terem estado na frente de combate ou, pior ainda, de terem sido prisioneiros de guerra. São pessoas provadas no corpo e ainda mais atingidas no espírito, porque algumas cicatrizes na pele diminuem com o tempo, enquanto as da alma dificilmente cicatrizam. Após a guerra no Vietname, a nível médico a condição patológica em que viviam — ou melhor, sobreviviam — os veteranos americanos foi assim definida: Post Traumatic Stress Disorder. Quantos hoje, na “terceira guerra mundial em pedaços”, vivem essa mesma situação, ou até pior? E quantas pessoas — esposas, filhos, pais — verão a própria vida abalada para sempre porque o marido, o pai ou o filho que viveu os horrores da guerra, quando voltar para casa, nunca mais será o mesmo de antes?

Além disso, há aqueles que nunca regressarão a casa. «À entrada — disse Francisco a 2 de novembro no War Cemetery de Roma — olhei para a idade destes soldados mortos. A maioria tem de 20 a 30 anos. Vidas abreviadas, vidas sem futuro... E pensei nos pais, nas mães que receberam aquela carta: “Senhora, tenho a honra de lhe dizer que seu filho é um herói”. “Sim, herói, mas levaram-no de mim!”».

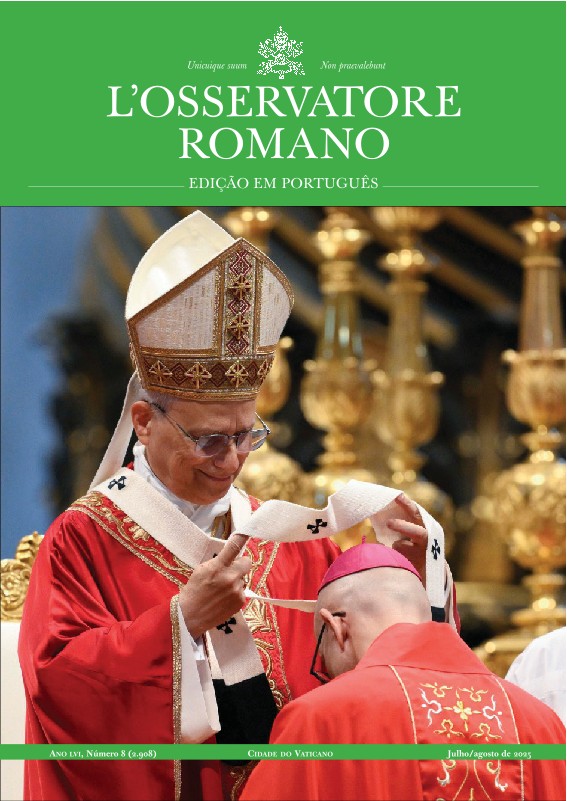

Esta é a guerra que, uma vez iniciada, na realidade nunca acaba. O Papa sabe-o, sente todo o seu peso e por isso não deixa de repetir que não nos devemos resignar à sua lógica, à lógica de Caim. Fá-lo com os seus incansáveis apelos. Com a oração e o jejum, as armas poderosas dos discípulos de Cristo. E fá-lo com coragem, indo ao encontro das vítimas das guerras, de todas as guerras. Encontros onde toca com as mãos as feridas do mundo e, além das palavras, comunica com o olhar, a escuta e o silêncio, “instrumentos” privilegiados de ternura e consolação. Instrumentos de quem sonha com uma “Igreja hospital de campanha”.

Alessandro Gisotti

Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti

Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti