A saúde pública

A árdua experiência que a atual pandemia tem representado reforça a evidência de duas premissas que interpretamos agora, porventura, melhor. A primeira prende-se com a importância da saúde pública. As dificuldades da hora presente acentuam ainda mais a sua primazia como direito e valor fundamental que precisa de ser devidamente tutelado e garantido, pois a saúde pública é um requisito prévio para que a vida, nas suas múltiplas expressões, individuais e comuns, se possa afirmar. A vida, que é sempre mais frágil e mais forte do que pensamos, está construída com a engrenagem das peças de dominó, isto é, numa dependência mútua e com uma estrutural interconexão. Por isso, uma devastadora crise sanitária como a que vivemos não é apenas uma crise sanitária, mas um abalo global. Porém, que reconhecendo o impacto poliédrico da pandemia, as nossas sociedades tenham elegido, como bem primeiro a salvaguardar, a saúde dos cidadãos é alguma coisa que as qualifica eticamente. Nesse sentido, a dramática e quotidiana luta que há meses se vem jogando no campo da saúde pública constitui o mais belo elogio àquilo que representa a ideia de um país.

Hoje temos inequivocamente mais clara a centralidade atribuída à saúde pública. E essa é a primeira premissa. Mas há ainda outra. Estamos a assistir à emergência de uma visão mais integradora desse conceito, ajudando-nos a compreender a necessidade de construir um novo paradigma, sobre o que é a cura, o cuidado e a saúde numa comunidade. Não podemos continuar a reproduzir uma compreensão restritiva ou apenas técnica. A experiência da pandemia impele-nos, antes, a identificar e declarar novos instrumentos de saúde pública. Dou alguns exemplos que estão aos olhos de todos. Há um consenso cada vez mais partilhado de que a solidão é uma doença mortal, que tem de ser tratada com o mesmo empenho que colocamos no tratamento das patologias com essa gravidade. E hoje sabemo-lo melhor, porque no decurso do último ano todos experimentámos a solidão em maior escala e fomos expostos às suas implicações. Desde os estudantes fechados no quarto a seguir as lições pela didática à distância até ao isolamento dos idosos, privados do contacto com os seus familiares. O distanciamento social fez-nos perceber a fome de sociabilidade, de trocas tácteis e de abraços que transportamos. O nosso cérebro é também social: alimentamo-nos da presença dos outros na mesma medida em que nos nutrimos daquilo que comemos. Este disseminado estado de privação que estamos a provar faz-nos compreender como uma sociedade individualista contraria as necessidades fundamentais do ser humano, que precisa realmente de comunidade como de um medicamento. Valorizar o acompanhamento dos mais sós e vulneráveis, ativar as relações sociais, reforçar o sentimento de pertença efetiva a uma comunidade não apenas como instrumentos da estratégia pessoal de vida, mas como instrumentos da saúde pública é, sem dúvida, algo para o qual estamos agora mais sensibilizados. A pandemia talvez nos tenha ensinado que somos corresponsáveis uns pelos outros e que, como repetidamente recorda o Papa Francisco, não nos podemos salvar sozinhos. Se assim for é um grande passo em frente.

Outro exemplo da nova consciência que está a emergir em contexto pandémico é o entendimento do papel fulcral que cabe à esperança nos processos terapêuticos. Esperança que não se deve confundir com as fórmulas etéreas do «correrá tudo bem». Esperança é, sim, aceitar o desafio das situações de rutura que chegam de forma inesperada e ser capaz de transformar aquilo que parece ser apenas uma violenta crise num trampolim de crescimento humano e numa oportunidade. O que começa por ser interpretado como um fracasso ou uma derrocada pode, pelo contrário, ser vivido como um despertar profundo. Esperança é essa arte da resiliência e de empenhamento; cair e levantar-se as vezes que forem necessárias; ampliar o olhar, que não deve ficar refém do momento atual, mas colocar em criativo diálogo também o passado de onde vimos e o futuro para onde caminhamos. Como ensina o célebre verso de Hölderlin, «nós somos um colóquio». Cada um de nós tem uma conversa com a esperança. E da qualidade dessa conversa depende também a nossa saúde e o nosso contributo para a saúde dos outros.

Nesta linha, lia estes dias uma interessante entrevista com o arquiteto Renzo Piano, que está neste momento a projetar três hospitais em diversos pontos do planeta, um deles na região norte de Paris e que será o maior hospital de França. Neste último ano, vimos todos insistentemente mais imagens de hospitais do que no resto das nossas vidas. E que lição podemos retirar? O que é que nós vimos? Se pensarmos, o desenho dos hospitais espelham um entendimento social da sua função. Os hospitais no século xix eram estruturados em diversos pavilhões, consoante as disciplinas médicas, formando um gentil arquipélago clínico, mas de ilhas separadas. No século xx triunfou a conceção do hospital monobloco, onde a técnica médica registou um efetivo domínio e obteve um funcionamento mais unitário, mas onde igualmente a dimensão humana se reduziu, a ponto de desaparecer. Por isso, mesmo se alguns o possam acusar de excessivo otimismo, Renzo Piano defende que a aceleração trazida pela pandemia tornou os nossos tempos maduros para um salto cultural: os hospitais deste surpreendente século xxi são chamados a expressar um novo humanismo. Um novo humanismo que coloque em diálogo elementos que têm estado desligados: a excelência médica e a excelência de humanidade que se possa viver, o olhar integral à pessoa humana (que é corpo, mas também espírito, sentimento, emoções...), o exercício da ciência e o sentido de beleza, a funcionalidade dos espaços e a relação com a natureza, a alta eficiência e a ecossustentabilidade.

No profético romance «A Peste», Albert Camus recorda verdades elementares que nos podem ser úteis nas circunstâncias atuais. O escritor afirma que a experiência do sofrimento por si só não torna melhor uma sociedade, pode até embrutecê-la ainda mais. A ética é, por isso, uma escolha que somos chamados corajosamente a realizar e não um automatismo ou uma inevitabilidade. Camus escreve depois que, na verdade, o bacilo da peste não desaparece, mas pode permanecer adormecido durante décadas e esperar pacientemente até ao dia em que, para nosso infortúnio, se instale de novo. O remédio passa, assim, por uma reflexão maturada e vigilante sobre as causas, mais do que a mera gestão aflita das consequências. E, por fim, diz o romancista que a peste pode vir e partir mil vezes, sem que o coração do homem se modifique. E, temos de o reconhecer, o maior desperdício seria esse. Se a experiência de uma devastadora pandemia não modificar coisa nenhuma em nós, nem potenciar uma sabedoria para o futuro.

José Tolentino de Mendonça

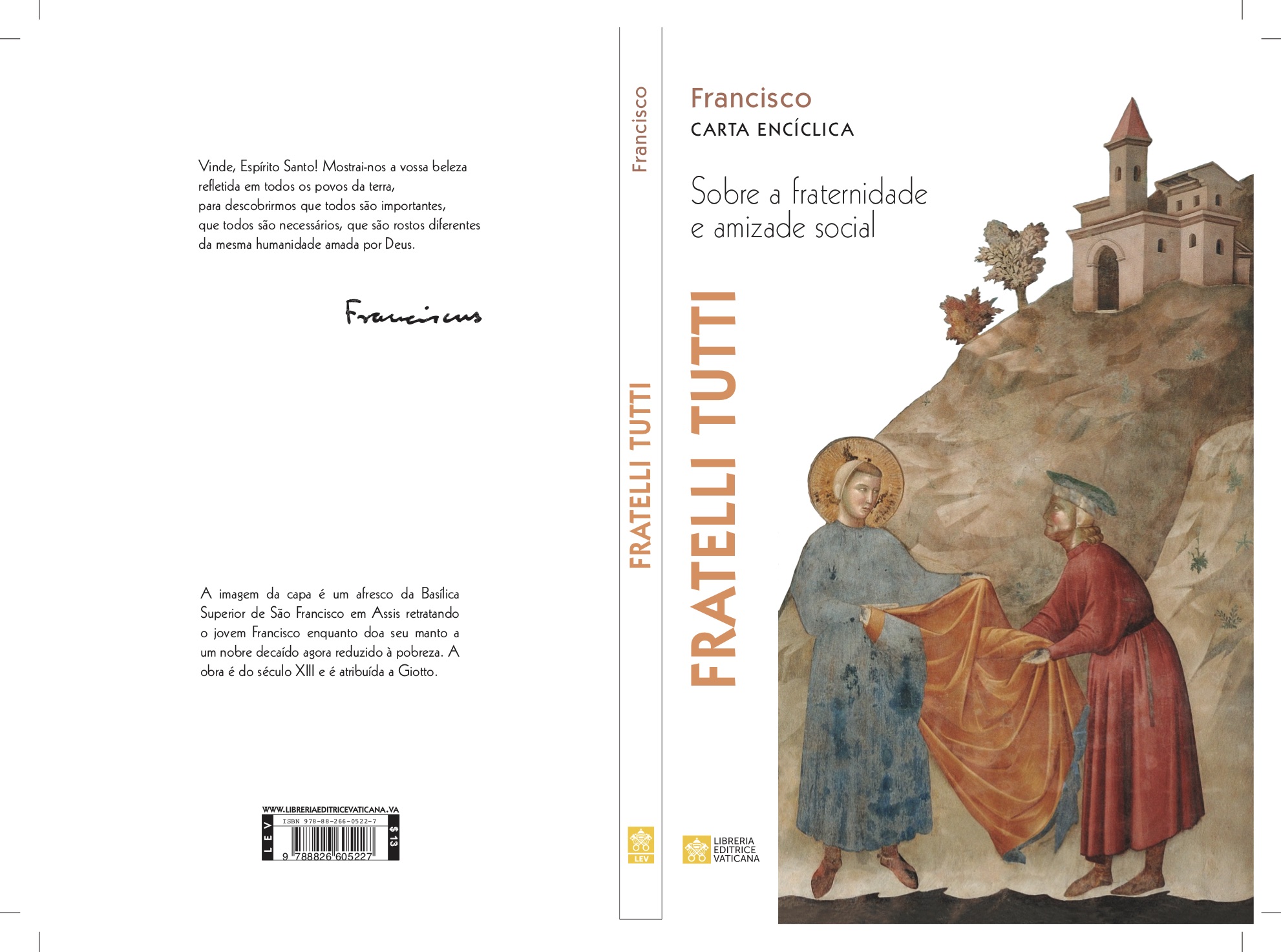

Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti

Adquira aqui a Encíclica Fratelli Tutti