Paolo Affatato

Jacobo Hitoshi Kataoka, aujourd’hui frère mineur, avait neuf ans et venait de terminer de se confesser dans l’église d’Urakami, à Nagasaki, quand la bombe atomique a explosé, le 9 août 1945. Aujourd’hui, il apporte son expérience de rescapé de la violence des armes nucléaires et surtout de la haine en prêchant la paix, la relation avec Dieu qui guérit les blessures, la fraternité. C’est l’une des modalités par lesquelles la ville de Nagasaki irradie dans le monde entier un message de paix au nom de François d’Assise, un saint qui parvient encore à secouer les consciences de l’humanité, qui a emprunté des sentiers de guerres sous toutes les latitudes. Tel est l’objectif du «Projet Nagasaki», lancé par les frères mineurs dans le pays du Soleil levant: il s’agit d’une fraternité franciscaine internationale créée il y a déjà quinze ans avec la mission principale d’être un signe et un témoignage vivant de paix et de réconciliation. L’idée fut lancée par le ministre général José Rodríguez Carballo OFM quand il visita Nagasaki en septembre 2010. L’expérience du lieu lui inspira le rêve d’une communauté formée par des frères de diverses nationalités et langues établie à Nagasaki, le lieu où, le 9 août 1945, fut lancée la deuxième bombe atomique.

En outre, au cours des siècles précédents, Nagasaki avait été le lieu de persécution et de martyre et les chrétiens y scellèrent leur fidélité au Christ en sacrifiant leur vie, comme les vingt-six martyrs du Japon en 1597: parmi eux figuraient certains missionnaires franciscains comme Pedro Bautista et ses compagnons. La province franciscaine des saints martyrs du Japon a adhéré à la proposition d’accueillir la communauté internationale et en 2018, les deux premiers frères franciscains, frère Francis Furusato, de la province japonaise, et frère Antonio Kim de la province coréenne — ce choix aussi fut significatif, étant donné les rapports historiquement hostiles entre les deux pays asiatiques, ont officiellement lancé le «Projet Nagasaki».

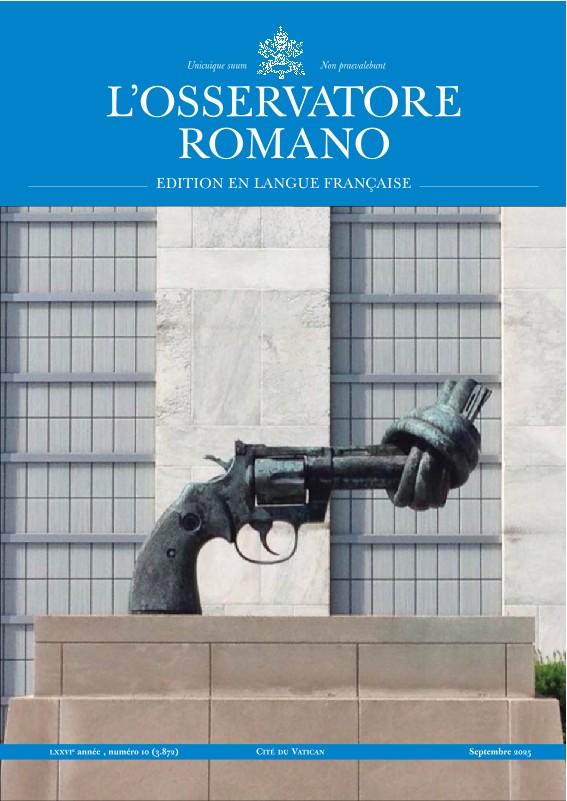

Avec l’arrivée de frères d’autres nations a commencé le service des franciscains dans la paroisse, dans l’école maternelle, dans la sensibilisation culturelle et spirituelle, à travers une vie fraternelle faite de contemplation et de prédication de l’Evangile de la paix. Aujourd’hui, quatre-vingt ans après cet événement tragique, les franciscains soutiennent la campagne pour l’interdiction des armes nucléaires et collaborent avec d’autres réalités ecclésiales et sociales avec lesquelles ils retrouvent un terrain commun pour prêcher «une paix désarmante et désarmée», selon les paroles du Pape Léon XIV. Ils le font en partageant, également avec les non-chrétiens, la vie, les écrits et les prière de saint François d’Assise, homme de paix, à travers les conférences, les retraites, et les rencontres. Cette aspiration est aujourd’hui également présente sur les médias sociaux, où a été créé le compte Facebook «Nagasaki Franciscan», un espace pour communiquer la mission du Projet Nagasaki.

Dans la ville existe également un autre signe puissant donc l’existence même porte le message franciscain de paix. Sur une colline dans le district de Hongouchi, dans la préfecture de Nagasaki, un édifice a miraculeusement résisté à l’explosion du 9 août: un couvent franciscain fondé par frère -Maximilien Kolbe, qui était arrivé au Japon en 1930, se sentant appelé à étendre la mission vers l’est. Ayant eu l’autorisation de l’évêque de Nagasaki, Maximilien Kolbe fit l’acquisition d’un terrain sur les pentes du Mont Hikosan, dans la banlieue proche. Le couvent, appelé «Mugensai no Sono» («Le Jardin de l’Immaculée») devint le quartier général de l’œuvre missionnaire de Maximilien Kolbe en Asie orientale. C’est là que le frère lança une version en japonais de la revue «MI» (Milice de l’Immaculée) appelée «Seibo no Kishi», et autour de cet apostolat éditorial se forma une petite communauté religieuse. En 1939, quand la Seconde Guerre mondiale éclata, le père Kolbe, en raison de l’aggravation de sa santé, dût quitter le Japon pour revenir dans sa Pologne natale, mais il continua à soutenir ses confrères japonais. Et en 1945, alors qu’une grande partie de Nagasaki fut rayée de la carte par la bombe, le couvent de Mugen-sai résista. Il demeura intact grâce à sa position derrière une crête montagneuse qui le protégea de l’impact direct de l’explosion. Aujourd’hui, ce monastère — à l’intérieur duquel les frères conventuels ont installé un petit musée sur l’œuvre de Maximilien Kolbe au Japon — continue d’irradier un message de fraternité et de paix, en s’occupa de la version japonaise de la revue «Milice de l’Immaculée» et en accueillant des pèlerins de toutes les régions du monde.

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti