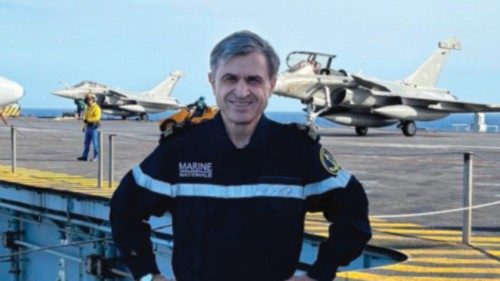

Augustine Asta

En 2024, pour la première fois, les dépenses des neuf puissances nu-cléaires mondiales ont dépassé le seuil des cent milliards de dollars. C’est ce que révèle le dernier rapport de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN). Nous avons demandé à Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, de réfléchir à ce thème à la lumière des données qui en ont émergé.

Comment recevez-vous les chiffres du dernier rapport de l’ICAN?

Soulignons d’abord qu’il s’agit d’armes de guerre, donc de ce que l’humanité porte de plus tragique. La guerre est une réalité d’épouvante qui meurtrit plus particulièrement les plus pauvres, les plus faibles et les plus petits. Une réalité de fer et de feu, de sang et de larmes, de sueur et de boue, de blessés et de morts: l’horreur absolue. Quand on parle d’armes de guerre, on est toujours pris d’effroi. Et lorsqu’on pense aux armes nucléaires, l’effroi est redoublé puisque depuis le milieu du XXe siècle, l’homme a comme mis la main sur une part du secret des origines, par la capacité hallucinante de l’atome — avec une infime quantité de matière — à dégager une énergie phénoménale de nature à tuer, détruire, bouleverser des aires géographiques et humaines les plus étendues...

Les neuf Etats mentionnés dans le rapport sont dans une réalité de modernisation constante de cet équipement nucléaire, ce qui d’une certaine manière est pour une part inéluctable, puisque pour pouvoir maintenir la capacité de dissuasion, tous doivent s’assurer que si l’un utilisait l’arme, l’autre le ferait en retour avec une capacité d’infliger des dommages insupportables. Voilà ce qui, dramatiquement, stabilise le dispositif. Les évolutions scientifiques, technologiques et industrielles entraînent la nécessité de moderniser continuellement ces armes pour rester «à parité de menace». C’est ce qui conduit à ce chiffre d’augmentation que vous souligniez au début de notre entretien.

Que révèle cette tendance vers un armement en constante augmentation ?

Depuis quelques années, nous vivons le drame du péché des origines comme déployé sans retenue. Nous constatons une sorte d’usage désinhibé de la puissance et de la violence, un mépris des institutions internationales, des règles de droit, des traités internationaux... une volonté de s’imposer dans un rapport de force tout à fait redoutable. Nous venons d’une logique d’alternance entre des situations de paix et des situations de guerre, la fin d’une guerre étant généralement marquée par la signature d’un traité, comme celui de Versailles au terme de la Première Guerre mondiale par exemple — il y avait un début, il y avait une fin, c’était clair et net — à une logique d’un cycle constant de compétitions/confrontations/affrontements de tous avec tous. Que ce soit avec mes voisins, mes alliés, mes vis-à-vis, mes adversaires... Et quel que soit le registre considéré: économique, financier, industriel, technologique, juridique, normatif, culturel... et militaire. Tous ces aspects sont aujourd’hui le lieu de rapports de force et à bien des égards, l’armée et les armes ne sont qu’un des éléments parmi d’autres de ces rapports de force. Nous assistons aussi à un aspect spirituel et moral: on cherche à déstabiliser l’adversaire en essayant de toucher sa conscience ou ses convictions les plus profondes. Les réseaux sociaux ne cessent de manifester cette volonté de déstabiliser et de blesser celui qui me fait face en déployant un dénigrement, un mépris ou un dédain pour ce qu’il porte ou ce qu’il serait censé représenter, à commencer par la présence ou l’absence supposée de dimension religieuse...

Ce qui est redoutable et tragique aujourd’hui, c’est la manière dont chaque réalité/concept/objet peut devenir une arme, ce que l’on appelle «l’arsenalisation»: tout devient alors l’objet ou le support de rapports de force. Chacun veut mesurer sa puissance, imposer sa force avec une dimension impériale — et impérialiste — souvent fantasmée, ce qui conduit au drame de ces nombreuses guerres et de ces innombrables morts qui marquent notre monde chaque année, et qui ne peuvent que bouleverser nos cœurs et nos esprits. La manière dont on laisse affamer ou maltraiter certaines populations ne peut que nous meurtrir.

Malheureusement, l’augmentation du budget des armes nucléaires n’est qu’un des éléments d’une réalité beaucoup plus vaste qui est celle d’une augmentation générale des dépenses militaires. Ceci résulte de la manière dont certains Etats, en voulant s’imposer à leurs voisins dans une logique de pure force, obligent ceux qui leur font face à une dynamique d’armements impressionnante avec des budgets d’armement en considérable croissance. Quand vous voyez ce qui se passe en Europe, où les pays de l’OTAN, sous l’impulsion des Etats-Unis, sont tous en train de passer de 1% à 5% ou de 2% à 5% de leur produit intérieur brut con-sacré aux dépenses de défense, on ne parle plus de 10% d’augmentation comme pour les armes nucléaires mais de considérablement plus.

Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) est entré en vigueur en 2021 et le Saint-Siège en a été l’un des principaux signataires. En quoi est-ce un texte majeur selon vous?

Il est important dans la mesure où c’est un cri d’alarme prophétique. Les Etats signataires du Traité de non-prolifération sont invités à prendre au sérieux toutes les dimensions de ce texte, à commencer par l’engagement mutuel des uns et des autres à entrer dans le processus d’une logique de désarmement. Il y a donc là un cri important pour manifester à toutes les autorités politiques l’urgence absolue de tout faire pour d’abord se parler, dialoguer, communiquer et essayer de faire diminuer au maximum la réalité physique de ces armes. Cela ne peut se faire que de manière progressive. Le Pape François l’a dit de la manière la plus claire: le temps est supérieur à l’espace. Les choses doivent se faire peu à peu, progressivement. Il faut donc réactiver en quelque sorte le Traité de non-prolifération — signé je le rappelle par la plupart des Etats du monde — et souligner combien l’arme en elle-même est extraordinairement dangereuse, quand bien même nous sommes actuellement dans une logique de dissuasion.

Mais nous sentons bien, par tout ce qui se passe, par l’actualité — je pense en particulier aux attaques réciproques entre l’Iran et Israël — que nous touchons là à quelque chose de très spécifique. D’une certaine manière, il y a une dimension métaphysique tragique dans cette arme, puisqu’avec elle, on peut véritablement non seulement signer la fin d’un monde, mais aussi tout simplement «la fin du monde».

L’arme nucléaire a ceci de particulier que c’est en principe une arme de «non-emploi». Et toute la logique paradoxale de cette arme, c’est qu’elle contient la violence, en suivant le double sens du mot contenir: elle contient — elle recèle — une violence effroyable mais du même mouvement elle contient — elle empêche —, l’usage de cette violence. Si un détenteur de cette arme en venait à l’utiliser, il lui arriverait bien pire encore. Nous sommes ici dans une sorte d’équilibre de la terreur: le mot équilibre peut rassurer; le mot terreur inquiète à juste titre. C’est tout le paradoxe.

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti