Au cours des vingt dernières années, de nombreux films ont donné un aperçu de la condition des femmes au Moyen-Orient, mettant en lumière leur désir de liberté et d’émancipation dans le contexte de la culture et de la religion islamiques. Parmi eux, La bicyclette verte, Persepolis et Parvana, une enfance en Afghanistan - The Breadwinner, offrent des pistes de réflexion variées.

La bicyclette verte

Le film de Haifaa Al-Mansour, sorti en 2012, est révolutionnaire en soi : il s'agit du premier long métrage entièrement réalisé en Arabie saoudite et du premier film de l'histoire du pays à être réalisé par une femme.

L'héroïne du film est Wadjda, une enfant pleine de vie et au tempérament rebelle. Elle vit dans la banlieue de Riyad entre sa mère, douloureusement soumise aux traditions locales, et son père, prêt à prendre une seconde épouse.

Passionnée de rock, elle porte, à la différence des autres filles, des jeans et des baskets et rêve d'acheter une bicyclette verte. Un défi audacieux : pour une Saoudienne, rouler à bicyclette est provocateur, voire blasphématoire ; de plus, elle n'a pas assez d'argent. Déterminée, la jeune protagoniste entame son courageux combat : elle décide de participer à un concours de récitation coranique, dont le prix est une somme considérable.

La mère est une présence importante sur le chemin de Wadjda. Contrairement à sa fille, elle semble n'avoir jamais eu le désir d'enfreindre les règles. Inquiète de l'audace de sa fille, elle admire en même temps son esprit transgressif.

Le film est délicat et raffiné, tant dans la représentation des personnages féminins que dans celle des personnages masculins, dessinés avec une grande sensibilité. La situation des hommes est certes plus enviable que celle des femmes, et leurs attitudes témoignent de leur manque de considération. Toutefois, plutôt que des despotes agressifs, ils semblent conditionnés par les règles d'une société patriarcale, victimes d'un système social enraciné et incapables d'agir autrement. Dans cette perspective, le personnage d'Iqbal, le chauffeur qui accompagne la mère de Wadjda au travail, est intéressant. Mal élevé et peu compréhensif, il bénéficie néanmoins de « circonstances atténuantes ». Au cours du film, nous apprenons sa souffrance : travailleur immigré contraint de quitter sa famille pour gagner sa vie, il n'a pas vu sa fille depuis plusieurs années.

La dimension religieuse est également abordée avec sensibilité. Wadjda, malgré son peu de passion pour la religion, s'inscrit à un concours de récitation coranique organisé dans son école. Le Coran devient un tremplin et les versets chantés par la jeune protagoniste résonnent de manière douce et mélodieuse, porteurs d'une beauté authentique.

Tout aussi intéressant est l'accent mis sur la couleur verte, qui jouit d'un statut particulier dans la culture islamique. Selon diverses traditions, le vert est la couleur du manteau et du turban de Mahomet. En outre, le Coran affirme que les habitants du paradis porteront des vêtements verts de la soie la plus fine. Pourquoi ne pas voir dans le vert de la bicyclette rêvée par Wadjda un horizon d'espoir pour la protagoniste et pour la condition féminine dans certains pays du Moyen-Orient ?

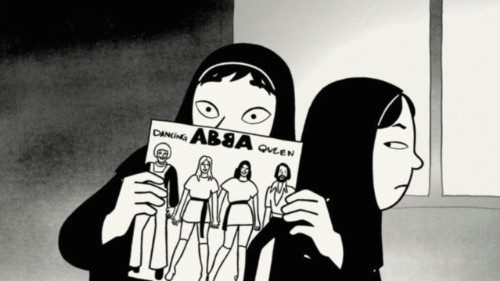

Persepolis

Lauréat du Prix du jury à Cannes en 2007, le film d'animation Persepolis est l'adaptation du roman graphique autobiographique éponyme de Marjane Satrapi, publié en France en quatre volumes entre 2000 et 2004. Comme la bande dessinée dont il s'inspire, le film est une évocation touchante et éclairante de l'Iran des années quatre vingts et quatre vingt dix, vu à travers les yeux d'une jeune femme. Il raconte la fuite du Shah de Perse, la guerre Iran-Irak, l'arrivée de la protagoniste à Vienne et les années d'extrême solitude qui s'ensuivent.

Son style visuel peut être qualifié de « réalisme stylisé », car le dessin colle à la réalité. Cependant, les moments oniriques ne manquent pas : le monde des rêves fait irruption dans le graphisme réaliste et offre un point de vue poétique sur la scène.

En cela, par rapport au cinéma d'action, le cinéma d'animation favorise l'intégration de « moments épiphaniques », d'instants qui semblent transfigurer la réalité : aucune frontière n'est imposée entre l'espace quotidien et le lieu du sacré. En témoignent les trois brefs dialogues avec Dieu, instants rapides mais significatifs dans le déroulement du film. Présence rassurante et attentive à éduquer sur le véritable sens de la justice et à encourager dans les difficultés sans issue apparente, Dieu (bien que peu présent dans l'histoire) est celui à qui l'on crie sa colère face à une souffrance injustifiée.

Dans son ensemble, le film, évocation d'un éveil (traumatique) à la vie, à la fois intime et politique, est un hymne à la liberté et aux valeurs plus humaines, étouffées aussi bien dans le fondamentalisme politico-religieux de Téhéran que dans la Vienne libérale. Comme dans La bicyclette verte, une figure féminine familière est un point de référence important dans le parcours de formation de la protagoniste : dans Persepolis, il s'agit de la grand-mère, une dame âgée vive et amusante dans son attitude effrontée contre le système.

Parvana, une enfance en Afghanistan - The Breadwinner

Dans le film d'animation Parvana, une enfance en Afghanistan - The Breadwinner (2017), l'héroïne est une petite fille de Kaboul qui lutte pour subvenir aux besoins de sa famille sous le régime taliban (1996-2001).

Coproduit par l'actrice Angelina Jolie et sélectionné aux Oscars, il est basé sur un livre pour enfants de l'auteure canadienne Deborah Ellis. Il s'agit du premier long métrage de la réalisatrice irlandaise Nora Twomey.

Le film raconte l'histoire d'une petite fille sur le chemin de l'âge adulte : Parvana apprend à se frayer un chemin dans un monde où être une femme est synonyme de soumission. Lorsque son père, le seul homme adulte de la famille, est injustement arrêté, elle décide de se déguiser en garçon pour gagner la liberté dont elle a besoin pour aider sa famille. Au fil de l'histoire, le monde de Parvana s'élargit, passant de sa maison au quartier, puis à la ville. Avec son amie Shauzia (elle aussi habillée en garçon pour marcher vers la liberté), les filles se donnent la possibilité de s'approprier le monde entier. En quittant la maison seules, elles apprennent à être elles-mêmes. Dans le même temps, la mère de Parvana trouvera la force et le courage d'affirmer sa propre dignité inébranlable.

L'une des perles du film est l'histoire légendaire de Soliman contre le Roi Eléphant, qui interrompt régulièrement le récit de l'héroïne, reflétant sa quête. La lutte de Soliman contre la force brutale et l'obscurité du Roi Eléphant reflète celle de Parvana contre la violence et l'obscurantisme.

Dans l'histoire de Soliman, comme dans Persepolis, le réalisme de la bande dessinée – réservé aux séquences de l'intrigue se déroulant à Kaboul – cède la place à un autre style. Reprenant l'esthétique de la tapisserie traditionnelle persane, les images de l'histoire de Soliman évoquent l'intemporalité de la fable et, dans le même temps, rendent tangible le pouvoir spirituel du récit, une contribution intangible mais nécessaire pour faire face à la réalité quotidienne.

Les trois films présentent, chacun à leur manière, l'itinéraire humain de trois jeunes femmes pour affirmer leur incorruptible dignité humaine. Cependant, il n'y a aucune forme de schématisme dans les trois films : il n'y a pas le « Bien » (les femmes) d'un côté et le « Mal » (les hommes) de l'autre.

En outre, avec des ouvertures spirituelles à plusieurs niveaux, ces films touchent à la dimension intérieure et à la quête de sens de chacun. Enfin, en aucun cas la religion musulmane ou le Dieu de Mahomet ne sont attaqués ; c'est le fondamentalisme religieux qui est accusé.

Piero Loredan

Jésuite, étudiant en théologie aux Facultés Loyola à Paris (anciennement Centre Sèvres)

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti