« L’Eglise sans les femmes s'effondre », a déclaré le Pape François, avec une franchise qui en a surpris beaucoup. Des mots forts, qui représentent une étape importante dans un parcours long et complexe commencé il y a plus de soixante ans avec les 23 auditeurs du Concile Vatican II. Aujourd'hui, avec l'élection du Pape Léon XIV, la question des femmes dans l’Eglise se trouve à un possible et nouveau tournant. D'une part, on entend toujours plus souvent la voix des femmes dans les couloirs du Vatican, avec des nominations qui étaient impensables il y a seulement vingt ans. D'autre part, la question de l'accès au diaconat reste à l'étude, mais pour l'instant sans perspective d'ouverture, ce qui alimente les discussions dans le panorama ecclésial actuel, générant même des positions différentes –- pour l'instant sans point de synthèse – parmi les femmes catholiques elles-mêmes.

Alors que des religieuses dirigent des hôpitaux, des écoles et des œuvres caritatives dans le monde entier – certaines gouvernent des congrégations aussi grandes que des multinationales – et que de plus en plus de femmes occupent des chaires de théologie, mènent des études et orientent la réflexion, la question de leur rôle dans l'Eglise reste un terrain d'affrontement intense, une épreuve décisive révélant des visions différentes. Qu'est-ce qui a changé du Concile Vatican II à aujourd'hui ?

En reparcourant les pontificats des soixante dernières années, se dessine un chemin d'ouvertures progressives mais aussi de résistances tenaces, reflet d'une Eglise en équilibre entre tradition et renouveau. Un chemin marqué par la continuité doctrinale – tous les souverains pontifes ont gardé une position ferme sur le sacerdoce réservé aux hommes – mais aussi par des avancées progressives sur le plan pratique, avec un élargissement (bien que lent et souvent entravé) des espaces de participation féminine.

La brèche a été ouverte par le Pape Jean XXIII qui, dans Pacem in Terris (1963), a marqué un tournant dans la doctrine sociale catholique. Dans cette encyclique, le souverain pontife a identifié explicitement l'émancipation des femmes comme l'un des « signes positifs des temps » et a affirmé la dignité de la personne humaine sans distinction de genre. Il a reconnu le droit des femmes à des conditions de travail adaptées à leurs besoins et à leurs rôles d'épouses et de mères, et a revendiqué une pleine participation à la vie publique, sociale et politique, sur un pied d'égalité avec les hommes.

Le pontificat de Paul VI s'est déroulé dans une période de profondes mutations sociales : des mouvements féministes sont apparus et la revendication de l'égalité des droits s’est faite de plus en plus forte. Dans ce contexte, le Pape – qui, dans le Message aux femmes à la fin du Concile (1965), écrivait : « C'est à vous de sauver la paix du monde! » – a entamé un premier dialogue significatif sur la question des femmes, en affirmant clairement l'égale dignité de l'homme et de la femme, tous deux créés à l'image de Dieu. Giovanni Battista Montini, le grand timonier du Concile, a commencé à ouvrir certaines charges ecclésiales aux femmes, tout en maintenant une distinction claire en ce qui concerne les ministères ordonnés. Il a accompli aussi un geste symboliquement significatif en proclamant, en 1970, les deux premières femmes docteurs de l’Eglise : sainte Thérèse d'Avila et sainte Catherine de Sienne.

Son approche, fondée sur la tradition chrétienne, a accordé une grande valeur à la maternité en tant que vocation féminine spécifique, tout en reconnaissant que l'identité d'une femme ne s'arrêtait pas là. Dans la lettre apostolique Inter Insigniores (1976), il a réaffirmé l'impossibilité pour les femmes d'être ordonnées prêtres. Avec Jean-Paul II, la réflexion théologique est devenue plus articulée. En 1988, il a publié l'importante lettre apostolique Mulieris Dignitatem, dans laquelle il a affirmé la complémentarité entre l'homme et la femme et le rôle spécifique de la femme dans l’Eglise et la société ; en 1995, il a écrit la Lettre aux femmes, dans laquelle on peut lire : « L'Eglise voit en Marie la plus haute expression du “génie féminin” ». En 1994, avec la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis, il a confirmé la position traditionnelle sur le sacerdoce masculin, déclarant que l'Eglise n'avait pas l'autorité de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes et que cette décision devait être considérée comme définitive. En 1997, il a proclamé Thérèse de Lisieux docteur de l’Eglise.

Le pontificat de Benoît XVI, dans le sillage de son prédécesseur, a réaffirmé la valeur irremplaçable des femmes dans l’Eglise, tout en confirmant les positions traditionnelles sur les rôles ministériels. Le Pape Ratzinger a valorisé les figures féminines en tant que saintes, théologiennes et mystiques, proclamant en 2012 Hildegarde von Bingen Docteur de l’Eglise. Dans son magistère, il a souligné la complémentarité entre les hommes et les femmes, rejetant les théories du genre et proposant une vision anthropologique fondée sur la différence naturelle entre les sexes.

Avec le Pape François on a assisté à un changement de pas significatif qui, sans modifier la doctrine sur les ministères ordonnés, a introduit des changements concrets et ouvert de nouvelles perspectives. Ses critiques du « machisme » ecclésial et l'appel à la nécessité de « démasculiniser » l’Eglise ont donné un nouveau ton au débat. François a nommé des femmes laïques à des postes de responsabilité jamais confiés auparavant à des figures féminines et a institué deux commissions sur le diaconat féminin, rouvrant ainsi un débat théologique et historique sur ce thème. Cependant, il a également été critiqué pour son manque de décisions définitives sur le sujet. Son pontificat a confirmé la position sur le sacerdoce des femmes, mais il a représenté une tentative de changer le style de leadership et de donner plus de voix et d'espace aux femmes dans les processus de prise de décision de l’Eglise.

Les femmes catholiques, dont les attentes se sont considérablement accrues, vivent aujourd'hui cet état de fait avec des sentiments mitigés : certaines apprécient les pas accomplis, d'autres les jugent insuffisants ; certaines partagent la vision traditionnelle des rôles ministériels, d'autres souhaitent des changements radicaux.

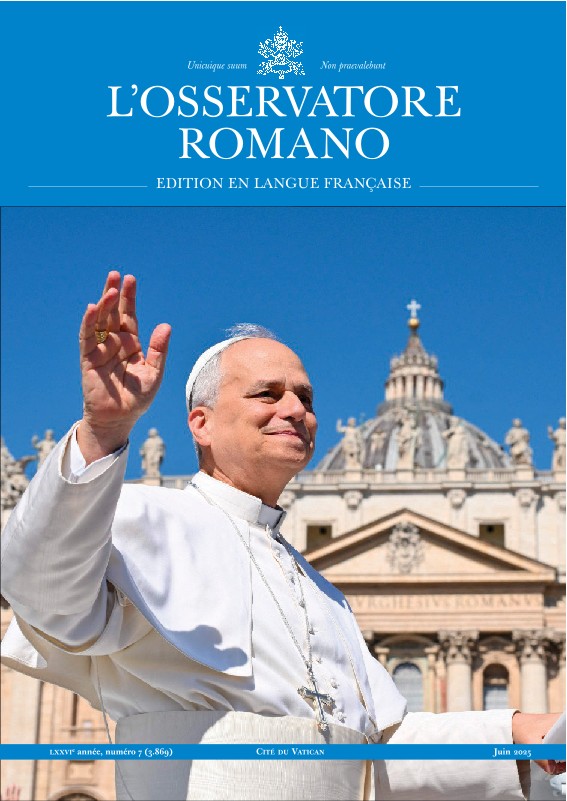

L’élection du Pape Léon XIV ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre dans l’histoire de l’Eglise. Son histoire, ses premiers mots, ses premiers gestes et rencontres montrent un homme de dialogue, de paix et de justice. D’espérance.

« Nous voyons encore trop de discorde, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l’autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la Terre et marginalise les plus pauvres », a-t-il souligné dans son homélie lors de la messe du début du pontificat. Mais le chemin est « à parcourir ensemble, entre nous, mais aussi avec les Eglises chrétiennes sœurs, avec ceux qui suivent d’autres chemins religieux, avec ceux qui cultivent l’inquiétude de la recherche de Dieu, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, pour construire un monde nouveau où règne la paix ! ». Sa première nomination à la Curie est féminine, et de taille : Sœur Tiziana Merletti, des Sœurs franciscaines des pauvres, est secrétaire du Dicastère pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Dicastère dont sœur Michela Brambilla est préfète.

* * *

Ce mois-ci, Femmes Eglise Monde aborde le thème du Jubilé : l'espérance. L'espérance n'est pas une attente passive, mais une force qui pousse à l'action. Elle représente le besoin profond de l'être humain de ne pas être manipulé, de résister, et elle est l'étincelle qui nous permet d'imaginer et de construire une société plus humaine.

Celui qui espère n'attend pas le changement, il le rend possible.

Dans ce numéro spécial interviennent de nombreuses femmes qui incarnent cet espoir militant. Parmi elles : sœur Norma Pimentel, « l'ange des migrants » à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique ; la poétesse Carmen Yáñez, qui a survécu à l'emprisonnement et aux tortures du régime de Pinochet et qui, – comme son mari, l'écrivain Luis Sepúlveda – a fait du témoignage un devoir et de la mémoire une arme de justice ; et sœur Rosemary Nyirumbe, qui, en Afrique centrale, redonne une dignité et un avenir aux enfants-soldats.

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti