Il y a comme un court-circuit entre la représentation et la réalité en ce qui concerne les religieuses. Au Vatican, elles deviennent préfètes et gouverneures, et il y a des sœurs qui sont économistes, historiennes, professeures d'université, scientifiques, beaucoup d'entre elles dirigent des congrégations religieuses de dizaines de milliers de personnes. Pour ne citer que quelques exemples, les salésiennes sont près de 15.000, les Filles de la Charité près de 20.000, et elles sont présentes sur les cinq continents où elles ont des écoles, des universités, des réseaux éducatifs internationaux, des hôpitaux, des missions, des centres d'accueil, des projets de développement. Les mères générales dirigent pratiquement des multinationales : elles gèrent des fonds, ont d'énormes responsabilités et un impact social concret et mesurable.

Mais tout cela n'apparaît que très peu à la télévision, où les religieuses sont enfermées dans une vision stéréotypée et réductrice. Protagonistes de fictions légères, d'investigation ou sentimentales, figures isolées, elles sont éloignées de la complexité du monde ecclésiastique féminin contemporain.

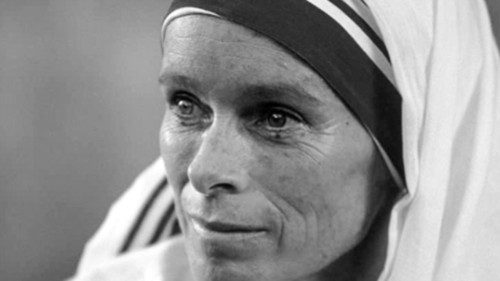

Et même sur le plan para-historique, c'est-à-dire celui de la revisitation de personnages et d'époques, le vide de genre est presque pneumatique. Pendant une période, les télévisions italiennes se sont disputées les papes et les saints, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul Ier et II, Don Bosco, Padre Pio. Et les femmes ? Toute cette vaste masse de personnalités colossales qui ont animé la vie de l’Eglise ? Oui, sainte Claire, quelques mères Teresa, de nombreuses Jeanne d'Arc, sans approfondissements particuliers sur la jeune fille née en 1412, brûlée sur un bûcher en 1431, sanctifiée en 1920, et cela n'est pas peu dire. L'arrivée des plateformes de streaming a permis de s'intéresser aux pionnières féminines sous un angle particulier, comme l'avocate vaudoise Lidia Poët, première femme à entrer dans l'Ordre des avocats en Italie, avec sa biographie adaptée à l'écoute ; mais même là, peu de choses sur les religieuses, les mystiques, les théologiennes. Et il y a des géantes.

Les organismes de diffusion pensent que les femmes de foi ne sont pas attractives pour les téléspectateurs et qu'il est difficile d'éditer leurs biographies. Ou de les exploiter. Le sentiment commun des réalisateurs, scénaristes, producteurs les conduit à penser que le féminisme est cet « éternel » fait de regards assassins et de corps séduisants. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'esprits et de mentalités à changer. Le défi, en ces temps « difficiles à parcourir et à raconter », comme l'a dit le Pape Léon lors de sa première rencontre avec la presse, est de « ne jamais céder à la médiocrité », en délaissant « les stéréotypes et les lieux communs ». Le moment est peut-être venu d'actualiser également le récit télévisé. Car une Eglise qui change mérite un récit à la hauteur de ses protagonistes.

Alessandra Comazzi

Journaliste, critique de télévision

#sistersproject

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti