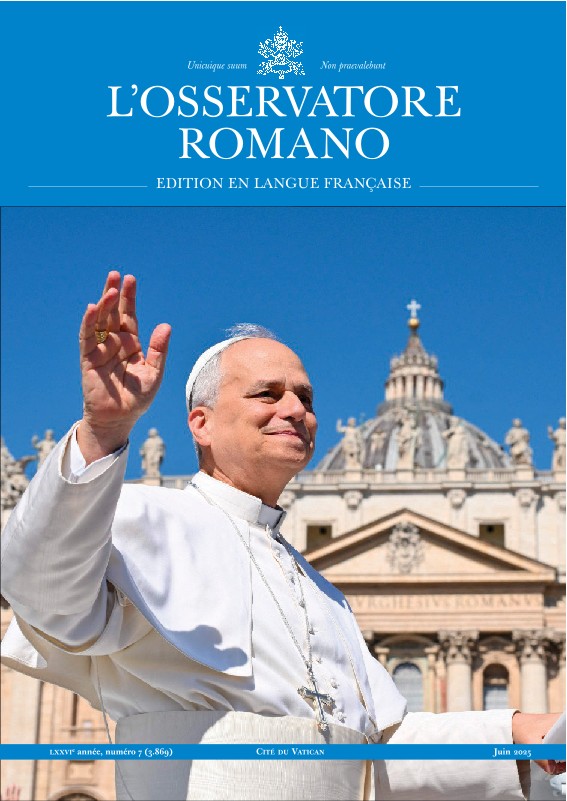

Dans les messages adressés par le monde entier à Léon XIV immédiatement après son élection, l'un des mots qui a le plus résonné a été « espérance ». La paix que le nouveau souverain pontife a évoquée à plusieurs reprises dans son premier message, est pour le président de la République italienne Sergio Mattarella, « l'espérance de toute l'humanité ». La Porte Sainte ouverte fin 2024 par le Pape François inaugurant le Jubilé nous encourage à nous faire « pèlerins de l'espérance ».

Mais que signifie réellement espérer aujourd'hui, dans un monde qui oscille entre cynisme, résignation ou, dans certains cas optimismes faciles ?

L'espérance n'est ni une fuite du présent ni du monde réel : c'est plutôt un « désir intense d'avenir », comme l'écrit Jürgen Moltmann dans sa « Théologie de l'espérance ».

Elle ne coïncide pas non plus avec les attentes, qui ne sont en réalité que des projections de nos ambitions et de nos aspirations, le plus souvent vouées à se transformer en déceptions.

L'étymologie vient à notre secours : la racine sanskrite spa signifie « tendre vers un but », se pencher vers l'extérieur, prendre des risques, aller au-delà de soi et de la contingence du moment. C'est aller au-delà.

L'espérance est un mouvement qui s'accomplit sans certitude, soutenu par la confiance et la résonance que le bien produit en nous. Nous pouvons espérer parce que nous avons déjà fait l’expérience de quelque chose de bon, parce que nous sentons que le bien, résonne en nous plus fort que le mal.

L'espérance n'est pas rationnelle, elle ne dépend pas de calculs de coûts et de bénéfices ou d'appuis extérieurs. C'est un élan qui jaillit de l'intérieur, de la confiance dans la possibilité du bien. Dans l'encyclique « Fratelli tutti », le Pape François la décrit comme étant enracinée au plus profond de chaque être humain : « une aspiration, un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit…L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel… pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne... » (n. 55)

Sans espérance, il n'y a pas de liberté. Son absence rétrécit les horizons, nous enferme dans les préjugés, ferme l'avenir, éteint la solidarité. Ce n'est pas un hasard si semer la méfiance est une stratégie de domination trop souvent pratiquée. L'obsession contemporaine pour la « sécurité » étouffe l'espérance, réduit la vie à une simple survie biologique et réduit nos horizons jusqu'à ce qu'ils coïncident avec nos bulles protectrices. Mais c'est ainsi que l'on étouffe !

Ne cédons pas au charme de la méfiance, de la désillusion et du désenchantement, même lorsque tout semble impossible. Comme l'écrit la poétesse Margherita Guidacci : « N'obéis pas à ceux qui te disent de renoncer à l'impossible ! Seul l'impossible rend la vie de l'homme possible ».

Nous n’espérons pas seulement pour nous-mêmes. « Nous avons l’obligation morale de ne pas laisser mourir en nous l'espérance, de la faire renaître chez ceux qui l'ont perdue », nous rappelle le psychiatre italien Eugenio Borgna. Donner voix aux chemins d’espérance nous ouvre au dépassement de nous-mêmes, à la reconnaissance de la solidarité avec les autres et avec les générations futures. Sans espérance, en effet, pourquoi semer ? Pourquoi s’engager ? Comme le disait le Pape Jean XXIII : « Ne vous consultez pas avec vos peurs, mais avec vos espérances et vos rêves. Ne pensez pas à vos frustrations, mais à votre potentiel non réalisé. Ne vous préoccupez pas de ce que vous avez tenté et où vous avez échoué, mais de ce qui vous est encore possible de faire ».

L'espérance est la « passion pour le possible », écrivait le philosophe Søren Kierkegaard. Une passion qui oppose la primauté de la nécessité au pouvoir de l'imagination. Si nous n'apprenons pas l'art de regarder au-delà de ce qui est déjà présent, ou de ce qui peut être prévu sur la base de ce qui est donné, nous ne serons jamais libres. La poétesse américaine Emily Dickinson le dit avec délicatesse : « Ne sachant pas quand l'aube se lèvera, je garde toutes les portes ouvertes ».

Nous pouvons alors respirer, avec la confiance d'une plénitude qui nous attend. Cela s'appelle le « salut », et il s'agit de notre épanouissement : pas seulement la survie biologique, mais la dignité, la liberté, l'esprit qui nous anime, le sens de notre existence.

Qui donne sa vie pour les autres n'est pas « en sécurité » mais est « sauvé ».

L'espérance est un désir de salut, pas de sécurité. Rechercher la sécurité, c'est poursuivre le mythe du « risque zéro ». Mais sans risque il n'y a pas de vie et sans espérance il n'y a pas de risque. Seul celui qui espère peut regarder la mort en face au nom de la vie. Comme l'écrit Georges Bernanos : « L’espérance est un risque à prendre. C'est même le risque des risques ».

L’espérance est une force révolutionnaire qui naît du désir profond de l'être humain de ne pas être passif et manipulé : un désir continuellement étouffé par les peurs induites. Il s'agit d'une vertu, et non d’un afflux émotionnel générique. Elle exige le courage de relever les défis, plutôt que de se contenter de se défendre. Changer le statu quo, lutter contre les injustices, abattre les murs sont des mouvements complexes qui ne s’épanouissent et ne se maintiennent que grâce à cette vertu.

Elle n'est pas un recueil de bons sentiments, ni l’apanage des belles âmes. Elle n’échappe pas à l’épreuve de la réalité, mais nécessite de cultiver un savoir-faire, un savoir-vivre et un savoir-penser.

L’espérance est profondément différente de l’optimisme. Comme l’écrit Thomas Merton, écrivain et moine chrétien, « l'espérance parfaite s'acquiert au bord du désespoir ». Ce n’est pas la conviction que tout ira bien, mais la certitude que ce que nous faisons a un sens, quel que soit le résultat final, comme l’affirmait Vaclav Havel. L’optimisme supprime toute négativité, il ne connaît pas le doute et l’angoisse ; l’espérance ne les supprime pas, mais elle ne se laisse pas écraser par eux.

C'est un mouvement de recherche, une ouverture vers ce qui n’est pas encore venu au monde, au-delà de la prison d’un temps fermé.

Qui perd l’espérance hait la vie : c'est ce qui est tragiquement évident dans les formes destructrices qui affectent la vie sociale contemporaine. « Espérer est une condition essentielle de l'être humain ; s’il renonce à toute espérance, il laisse derrière lui son humanité même », écrit le philosophe coréen Byung-chul Han.

Un monde sans espérance devient cynique et inhumain. « L'homme a lutté pour la liberté et le bonheur, mais une ère commence où l'homme cesse d'être humain et se transforme en une machine qui ne pense ni ne sent », avertit Erich Fromm.

L'antidote pour devenir comme les machines et les appareils que nous avons construits est l'espérance, qui alimente l'activation, l'initiative au lieu de la passivité.

Qui agit sous l’impulsion de l’espérance sait que la récompense fondamentale ne réside pas dans l’achèvement de l’œuvre, mais dans le processus engagé, dans le chemin qui s'ouvre au fur et à mesure que l'on avance. L'avenir n'est pas déjà écrit : pour Jürgen Moltmann, l'espérance ne tend pas à « faire la lumière sur la réalité existante, mais sur la réalité à venir », et « ne conduit pas l'homme à se conformer à la réalité donnée, mais l’implique dans le conflit entre expérience et espérance » ; qui cultive l’espérance ne s'adapte pas, ne se résigne pas « au fait que le mal engendre toujours un autre mal ».

L’espérance est paradoxale. Elle requiert humilité et écoute, mais aussi capacité d’implication et d’initiative. L'espérance n'est ni passive ni active : elle est « déponente ». « Elle n'est ni une attente passive, ni un forçage irréaliste de circonstances qui ne peuvent se réaliser. Espérer, c'est être prêt à tout moment pour ce qui n'est pas encore né », écrit Erich Fromm.

Dans un monde fragmenté, où l’individualisme exacerbé triomphe et devient « », le manque d’espérance alimente l’égoïsme quand il ne va pas jusqu'à justifier la haine. A l'inverse, l'espérance reconnecte, réconcilie : « Le sujet de l'espérance est un nous », affirme Byung-chul Han.

Sans espérance, vivre devient survivre, s'adapter à ce qui existe déjà en cherchant au mieux des îlots de confort qui reproduisent l'identique et finissent par nous éteindre.

L’espérance nous soustrait au devenir et nous offre l’avenir : elle nous permet de nous libérer de la tyrannie d'un temps fermé, pour transformer le devenir prévisible en un avenir inédit. « Qui espère devient réceptif à la nouveauté », car « l’espérance est la sage-femme de la nouveauté », écrit Byung-Chul Han.

Au fond, vivre, c'est espérer.

Marchons donc dans l’espérance, sur le chemin que le Pape François nous a laissé en héritage: « Continuez à cultiver des rêves de fraternité et à être des signes d'espérance ! ».

Chiara Giaccardi

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti