Le récit intime d’une femme qui, au cours de la maladie de son fils de 20 ans, redécouvre la foi et, après sa perte, apprend à toucher avec le cœur ce que les mains ne peuvent plus atteindre et que les yeux ne peuvent plus voir. Bernardo est mort un jour de juin 2024, à la tombée du soir : sur sa poitrine, il portait tatoué le symbole de sa vitalité extraordinaire.

Pourquoi vas-tu à l’église tous les jours maintenant ? m’avait demandé mon fils Bernardo à un moment donné. C’était en février, l’année de son baccalauréat, et dans sa magnifique vie d’adolescent de dix-huit ans était entré le sarcome d’Ewing. « J’ai tout, il ne me manque que la santé », disait souvent Berni, qui parvenait à résumer la réalité en quelques mots. Même en ayant conscience de porter en lui un char d’assaut — c’est ainsi qu’un médecin avait qualifié son sarcome — Berni tenait bon et avec un naturel désarmant subissait ses interminables séances de chimio en oncologie, puis sortait, retournait au lycée et allait danser. « Un ouragan qui remplissait le service en marchant de couloir en couloir à la manière d’un mannequin qui défile, laissant derrière lui de longues traînées de joie et de légèreté », m’ont écrit les infirmières du Campus Bio-Medico de Rome, qui l’ont accompagné pendant presque trois années de maladie. « Un torrent impétueux, une explosion de vitalité, une tempête de belles choses ». Je ne trouve pas de mots meilleurs pour le décrire, car dans leurs lettres, sans aucune rhétorique, je l’ai retrouvé, étonnamment vivant. Même avec elles, il avait réussi à faire ce qu’il savait faire : plus qu’une âme rebelle, c’était un doux dompteur d’âmes et c’est pour cela qu’on tombait amoureux de lui.

Ce que je ne savais pas, c’est que dans les paroles des infirmières, je trouverais aussi la réponse à la question de cet article : tous les traits qui forment la colonne vertébrale de l’Espérance, cette vertu humble et forte qui demande de la ténacité, surtout dans l’acceptation de la douleur, avaient été utilisés pour me décrire Berni du point de vue du patient. Un Berni qui non seulement tenait bon, mais « continuait à aimer sa vie », continuait à « mettre malgré tout son bonheur au premier plan, sans se laisser submerger par les événements, et parlait d’avenir, nous racontait ses voyages, ses défilés, sa vie à Amsterdam et ses projets ». C’est sa foi en la vie qui lui a permis d’avancer, au-delà de toute attente. Ce n’était pas de l’optimisme, c’était le courage de vivre. Était-ce une foi absolue dans l’« energeia » ? L’un des mots les plus importants de la philosophie grecque, qu’il s’était tatoué sur la poitrine.

« Je ne demande pas le miracle », lui disais-je, revenant à ma foi. Pendant que je faisais glisser l’eau de Lourdes sur son bassin, sur le point où se trouvait son sarcome, un geste qu’il supportait à peine. Mais c’était la vérité, car je sais que le véritable miracle est ce que la Parole peut susciter dans un cœur anéanti comme le mien. Le vrai miracle se passe dans le cœur, le prodige est de croire que Dieu m’aime immensément. C’est espérer, si je le cherche, dans son étreinte. Saint Augustin dit que la foi, c’est toucher avec le cœur. Voilà, ce n’est que maintenant, en écrivant, que je comprends pourquoi il y a trois ans, par instinct, je suis retournée à l’église, à la recherche du Père. À Berni, j’avais répondu que prier me donnait de la force. Et c’est vrai. Cela donne une force inexplicable. Maintenant je sais que je me suis convertie parce que j’avais besoin d’aller à la source de cette force, j’avais besoin de l’Amour infini, illimité, Absolu, au-delà des frontières de l’Espace et du Temps. L’Amour de Je Suis Celui Qui Est. Je suis donc retournée à l’église parce que je voulais Espérer au-delà de l’apocalypse, qui était un horizon probable dès le début, son tumeur rare étant un char d’assaut. Je voulais Dieu très fort parce que c’est seulement ainsi, en m’ouvrant à l’Amour sans limites, que je ne perdrais pas Bernardo, que je pourrais le toucher pour toujours. Je ne connais pas d’Espérance plus grande que la prière, cette révolution intérieure et silencieuse qui te transperce, te transcende et te prend par la main. C’est un don, pas seulement un fruit de notre volonté.

Pendant les derniers jours à l’hôpital, branché à l’oxygène, le corps faible et décharné, Berni souriait. Quand il ne put plus danser, quand il ne put plus retourner à Amsterdam, il enfouit son énergie dans un sourire ineffable, qui rendait sa douleur calme, angélique, sacrée. Il attendait en silence. Nous nous regardions. Dans ses yeux, je voyais l’abondance de celui qui est conduit au poteau d’exécution avec le matin dans le ciel. Cette abondance d’« energeia » jaillissait paisiblement, même cet après-midi-là avec les amis qui lui avaient apporté une glace.

Je me souviens m’être demandé, ce jour-là, où il trouvait encore la force de rire, de raconter, de vivre. Je ne peux l’expliquer qu’en ayant recours à la poésie, au roncier vaillant d’Emily Dickinson : « Le roncier — il a une épine dans le flanc — mais personne ne l’a entendu se plaindre — Il offre ses baies, également à la perdrix — et au jeune garçon. Parfois il s’appuie à la clôture — ou s’accroche à un arbre — ou s’agrippe à un rocher, de ses deux mains, mais pas pour qu’on le plaigne — Nous racontons — une douleur — pour l’apaiser — Cette douleur — se rapproche un peu plus du ciel, cependant — roncier vaillant ». Comme le roncier, il ne se plaignait pas, et continuait d’offrir ce qu’il pouvait. N’est-ce pas ce qu’a fait Job ? Aimer sa vie et son Dieu malgré les plaies ? « J’ai tout, il me manque la santé ». N’est-ce pas cela, vivre en prenant le bien et en acceptant le mal sans s’y soumettre, la pierre angulaire de l’espérance ? Aimer, comme Jésus l’a fait, jusqu’à la fin ? « Il les a aimés jusqu’à la fin ».

Il est parti le jour suivant, c’était le 13 juin de l’année dernière : un matin ensoleillé qui semblait comme les autres. Nous étions à l’hôpital, je lui avais apporté le café. Et lui s’était plaint que j’étais en retard. « Il devient froid », m’avait-il écrit au téléphone. Au coucher du soleil, il a rejoint le Ciel. Le lendemain, ses amis devaient revenir avec d’autres glaces. Mais lui a dit : « Je ne respire plus, je suis en train de mourir ». Ses dernières paroles furent une constatation objective, communiquée avec la même autorité et la même belle voix avec laquelle il disait : « Je sors un instant chercher des cigarettes ». La mort l’a surpris vivant. Cette part de moi qui est restée morte à terre parvient à écrire seulement maintenant parce qu’elle croit qu’il continue à vivre ailleurs. « La mort n’est rien — dit le poème d’Henry Scott Holland — Je suis simplement passé de l’autre côté : c’est comme si j’étais caché dans la pièce d’à côté ».

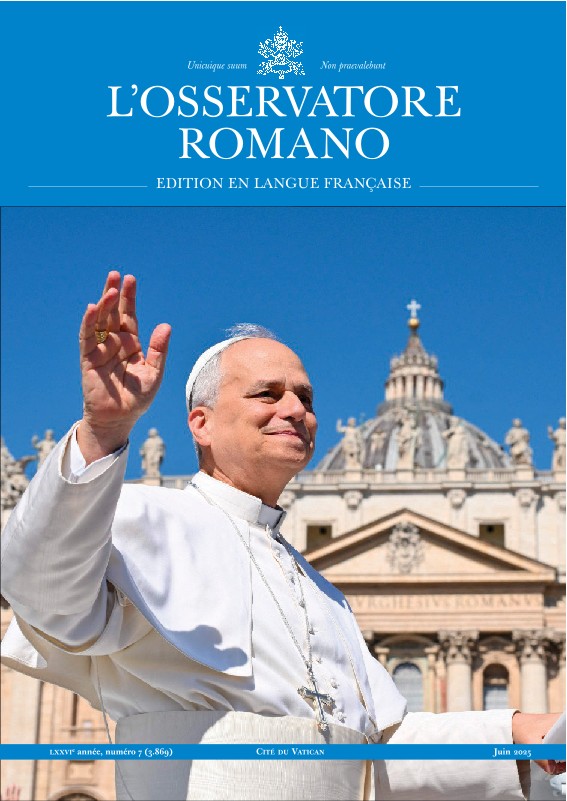

Pour nous, chrétiens, la mort est un passage, ce n’est pas la fin. C’est le centre de notre foi. Avec cette terrible sérénité, Berni ne nous avait-il pas dit à peu près la même chose, constatant le passage simplement à sa façon ? Est-ce cela qu’il voulait me dire ? Et c’est pour rendre supportable ici-bas la douleur de la séparation que je prie Marie ? « Aie pitié de ceux qui s’aiment et qui ont été séparés, aie pitié de la solitude du cœur, aie pitié des objets de notre tendresse ». L’Espérance n’est pas un solide, mais un chemin plein de trous. Le Pape François disait qu’il était important, sur ce chemin, de ne pas rester par terre. Je prie sans cesse pour ne pas rester par terre, pour ne pas céder à l’oubli, pour continuer à toucher son energeia avec le cœur.

Elena Martelli

Journaliste et autrice tv

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti