Angelus Domini

2 mars 2025

Soutenu par tout

le Peuple de Dieu

Texte de l’Angelus préparé par le Pape:

Chers frères et sœurs,

Dans l’Evangile d’aujourd’hui (Lc 6, 39-45), Jésus nous fait réfléchir sur deux des cinq sens: la vue et le goût.

Concernant la vue, il nous demande d’entraîner nos yeux à bien observer le monde et à juger notre prochain avec charité. Il dit ainsi: «Ôte d’abord la poutre de ton œil; et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l’œil de ton frère» (v. 42). C’est seulement avec ce regard de sollicitude, et non de condamnation, que la correction fraternelle peut être une vertu. Car si elle n’est pas fraternelle, ce n’est pas une correction!

En ce qui concerne le goût, Jésus nous rappelle que «chaque arbre en effet se reconnaît à son propre fruit» (v. 44). Et les fruits qui viennent de l’homme sont, par exemple, ses paroles, qui mûrissent sur ses lèvres, car «c’est du trop-plein du cœur que parle sa bouche» (v. 45). Les mauvais fruits sont des paroles violentes, fausses, vulgaires; les bons sont les paroles justes et honnêtes qui donnent de la saveur à nos dialogues.

Alors, nous pouvons nous demander: comment je regarde les autres, qui sont mes frères et sœurs? Et comment je me sens regardé par eux? Mes paroles ont-elles bon goût ou sont-elles remplies d’amertume et de vanité?

Sœurs et frères, je vous envoie à nouveau ces pensées depuis l’hôpital, où, comme vous le savez, je me trouve depuis plusieurs jours, accompagné par les médecins et les professionnels de la santé, que je remercie pour l’attention avec laquelle ils prennent soin de moi. Je sens dans mon cœur la «bénédiction» qui se cache dans la fragilité, car c’est précisément dans ces moments-là que nous apprenons à faire encore plus confiance au Seigneur; en même temps, je rends grâce à Dieu parce qu’il me donne l’opportunité de partager dans le corps et dans l’esprit la situation de nombreuses personnes malades et souffrantes.

Je voudrais vous remercier pour les prières, qui s’élèvent vers le Seigneur du cœur de nombreux fidèles provenant de plusieurs régions du monde: je ressens toute votre affection et votre proximité et, en ce moment particulier, je me sens comme «porté» et soutenu par tout le Peuple de Dieu. Merci à tous!

Moi aussi, je prie pour vous. Et je prie surtout pour la paix. D’ici, la guerre apparaît encore plus absurde. Prions pour l’Ukraine martyrisée, pour la Palestine, Israël, le Liban, la Birmanie, le Soudan, le Kivu.

Nous nous en remettons avec confiance à Marie, notre Mère. Bon dimanche et au revoir.

Message aux participants à l’Assemblée générale de l’Académie pontificale

pour la vie

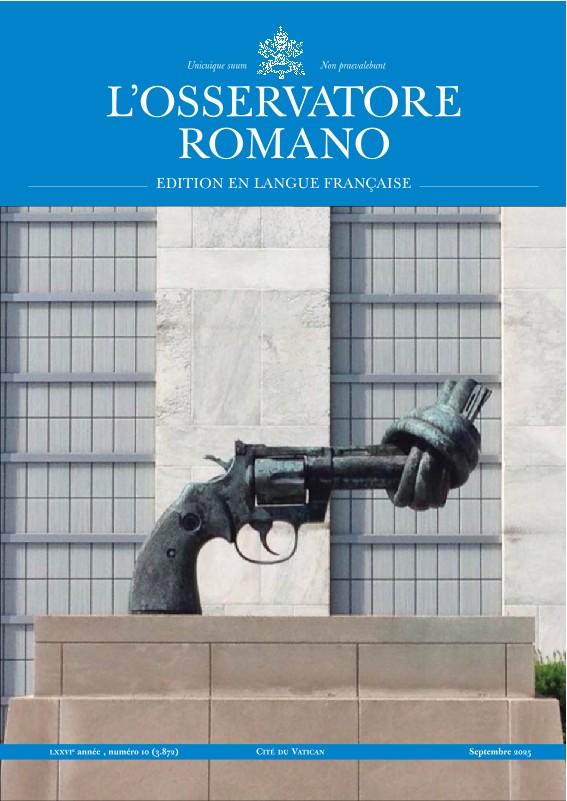

Relancer le multilatéralisme contre la «polycrise»

en cours dans le monde

Chers Académiciens,

c’est toujours un plaisir pour moi de m’adresser aux femmes et aux hommes de science, ainsi qu’aux personnes qui, dans l’Eglise, cultivent le dialogue avec le monde scientifique. Ensemble, vous pouvez servir la cause de la vie et du bien commun. Et je remercie de tout cœur Mgr Paglia et ses collaborateurs pour leur service à l’Académie pontificale pour la vie.

Lors de l’Assemblée générale de cette année, vous avez décidé d’affronter la question de ce que l’on appelle aujourd’hui «polycrise». Elle concerne certains aspects fondamentaux de votre activité de recherche dans le domaine de la vie, de la santé et des soins. Le terme «polycrise» évoque le drame de la conjoncture historique que nous sommes en train de vivre, dans laquelle convergent les guerres, les changements climatiques, les problèmes d’énergie, les épidémies, le phénomène migratoire, l’innovation technologique. L’imbrication de ces problèmes, qui touchent en même temps diverses dimensions de la vie, nous conduit à nous interroger sur le destin du monde et notre compréhension de celui-ci.

Examiner avec une plus grande attention quelle est notre représentation du monde et du cosmos est une première étape à accomplir. Si nous ne le faisons pas et si nous n’analysons pas sérieusement nos résistances profondes au changement, à la fois comme personnes et comme société, nous continuerons de faire ce que nous avons fait avec d’autres crises, même très récentes. Pensons à la pandémie de Covid-19: nous l’avons, pour -ainsi dire, «gâchéee»; nous aurions pu travailler de manière plus approfondie sur la transformation des consciences et des pratiques sociales (cf. Exhort. ap. Laudate Deum, n. 36).

Une autre étape importante à accomplir pour éviter de rester immobiles, ancrés dans nos certitudes, nos habitudes et nos peurs, est d’écouter attentivement la contribution des savoirs scientifiques. Le thème de l’écoute est décisif. C’est l’un des mots-clés de tout le processus synodal que nous avons entamé et qui est actuellement mis en œuvre. J’apprécie donc que votre façon de procéder en reprenne le style. Je vois en celle-ci la tentative de mettre en pratique dans votre domaine spécifique la «prophétie sociale» à laquelle le Synode s’est également dédié (Document final, n. 47). Dans la rencontre avec les personnes et leurs histoires, et dans l’écoute des connaissances scientifiques, nous réalisons combien nos paramètres concernant l’anthropologie et les cultures requièrent une profonde révision. De là est née également l’intuition des groupes d’étude sur certains thèmes étant ressortis pendant le parcours synodal. Je sais que certains d’entre vous en font partie, valorisant ainsi le travail réalisé par l’Académie pour la vie ces dernières années, travail pour lequel je vous suis très reconnaissant.

L’écoute des sciences nous propose continuellement de nouvelles connaissances. Voyons ce qu’elles nous apprennent sur la structure de la matière et sur l’évolution des êtres vivants: il en ressort une vision bien plus dynamique de la nature par rapport à ce que l’on pensait à l’époque d’Isaac Newton. Notre façon de concevoir la «création continuelle» doit être révisée, en sachant que ce ne sera pas la technocratie qui nous sauvera (cf. Lett. enc. Laudato si’, n. 101): soutenir une déréglementation utilitariste et néo-libérale planétaire signifie imposer comme unique règle la loi du plus fort; et c’est une loi qui déshuma-nise.

Nous pouvons citer comme exemple de ce type de recherche le père Pierre Teilhard de Chardin et sa tentative — certainement partiale et inachevée, mais audacieuse et inspirante — d’instaurer un dialogue sérieux avec les sciences, en pratiquant un exercice de transdisciplinarité. Un parcours risqué, qui le conduisait à se demander: «Je me demande s’il n’est pas nécessaire que quelqu’un jette la pierre dans l’étang — qu’il finisse même par être “tué” pour ouvrir la voie»1. Ainsi, il a proposé ses intuitions qui ont mis au centre la catégorie de relation et l’interdépendance entre toutes les choses, en mettant l’homo sapiens en étroite connexion avec l’ensemble du système des êtres vivants.

Ces façons d’interpréter le monde et son évolution, avec les modalités inédites de relation qui y correspondent, peuvent fournir des signes d’espérance, dont nous sommes à la recherche en tant que pèlerins au cours de cette année jubilaire (cf. Bulle Spes non confundit, n. 7). L’espérance est l’attitude fondamentale qui nous aide sur le chemin. Elle ne consiste pas à attendre avec résignation, mais à s’élancer vers la véritable vie, qui conduit bien au-delà de l’étroit périmètre individuel. Comme nous l’a rappelé le Pape Benoît xvi, l’espérance est «liée au fait d’être en union existentielle avec un “peuple” et, pour toute personne, elle ne peut se réaliser qu’à l'intérieur de ce “nous”» (Lett. enc. Spe salvi, n. 14).

Pour cette dimension communautaire de l’espérance également, face à une crise complexe et mondiale, nous sommes sollicités à valoriser les instruments ayant une portée globale. Nous devons malheureusement constater une incapacité progressive des organismes internationaux, qui sont menacés par des attitudes myopes, soucieuses de protéger des intérêts personnels et nationaux. Pourtant, nous devons continuer à nous engager avec détermination pour des «organisations mondiales plus efficaces, dotées d’autorité pour assurer le bien commun mondial, l’éradication de la faim et de la misère ainsi qu’une réelle défense des droits humains fondamentaux» (Lett. enc. Fratelli tutti, n. 172). Ainsi, l’on promeut un multilatéralisme qui ne dépend pas des circonstances politiques changeantes ou des intérêts de quelques-uns, et qui a une efficacité stable (cf. Exhort. ap. Laudate Deum, n. 35). Il s’agit d’une tâche urgente qui concerne l’ensemble de l’huma-nité.

Ce vaste panorama de motivations et d’objectifs est également à l’horizon de votre Assemblée et de votre travail, chers membres de l’Académie pour la vie. Je vous confie à l’intercession de Marie, Siège de la Sagesse et Mère de l’Espérance, «tandis que, peuple de Dieu en pèlerinage, peuple de la vie et pour la vie, nous marchons avec confiance vers “un ciel nouveau et une terre nouvelle” (Ap 21, 1)» (Saint Jean-Paul ii, Lett. enc. Evangelium vitae, n. 105).

Pour vous tous, et pour votre travail, j’accorde de tout cœur ma bénédiction.

Rome, de l’hôpital Gemelli,

26 février 2025

François

1 Cit. de Bruno de Solages, Teilhard de Chardin. Témoignage et étude sur le développement de sa pensée, Toulouse 1967, 54.

Audience générale

5 mars 2025

Dieu n’est pas un schéma

mais une réponse d’amour

Texte de la catéchèse préparée par le Pape François:

Chers frères et sœurs, bonjour!

En cette dernière catéchèse consacrée à l’enfance de Jésus, nous partons de l’épisode où, à l’âge de douze ans, Il resta dans le Temple sans le dire à ses parents, qui le cherchaient, angoissés, et le retrouvèrent trois jours plus tard. Ce récit nous présente un dialogue très intéressant entre Marie et Jésus, qui nous aide à réfléchir sur le chemin de la mère de Jésus, un chemin qui n’est certainement pas facile. En effet, Marie a accompli un itinéraire spirituel le long duquel elle a avancé dans la compréhension du mystère de son Fils.

Repensons aux diverses étapes de ce parcours. Au début de sa grossesse, Marie rend visite à Elisabeth et reste chez elle trois mois, jusqu’à la naissance du petit Jean. Puis, parvenue à son neuvième mois, à cause du recensement, elle se rend avec Joseph à Bethléem, où elle donne naissance à Jésus. Quarante jours plus tard, ils se rendent à Jérusalem pour la présentation de l’enfant; puis, chaque année, ils retournent en pèlerinage au Temple. Mais lorsque Jésus était encore petit, ils s’étaient réfugiés longuement en Egypte pour le protéger d’Hérode, et ce n’est qu’après la mort du roi qu’ils s’étaient de nouveau installés à Naza-reth. Quand Jésus, devenu adulte, commence son ministère, Marie est présente et protagoniste aux noces de Cana; puis elle le suit «à distance», jusqu’au dernier voyage à Jérusalem, jusqu’à la passion et à la mort. Après la Résurrection, Marie reste à Jérusalem, comme Mère des disciples, les soutenant dans la foi dans l’attente de l’effusion de l’Esprit Saint.

Tout au long de ce chemin, la Vierge est pèlerine d’espérance, dans le sens fort où elle devient la «fille de son Fils», son premier disciple. Marie a mis au monde Jésus, Espérance de l’humanité: elle l’a nourri, elle l’a fait grandir, elle l’a suivi en étant la première à se laisser modeler par la Parole de Dieu. En elle — comme l’a dit Benoît xvi — Marie «est vraiment chez elle, elle en sort et elle y rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense au -moyen de la Parole de Dieu […]. De plus, se manifeste ainsi que ses pensées sont au diapason des pensées de Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Etant profondément pénétrée par la Parole de Dieu, elle peut devenir la mère de la Parole incarnée». (Encyclique Deus caritas est, 41). Cette communion particulière avec la Parole de Dieu ne lui épargne cependant pas l’effort d’un «apprentissage» exigeant.

L’expérience de Jésus qui se perd, à l’âge de douze ans au cours du pèlerinage annuel à Jérusalem, effraie Marie au point qu’elle se fait le porte-parole également de Joseph lorsqu’elle réprimande son fils: «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois! ton père et moi, nous te cherchons, angoissés» (Lc 2, 48). Marie et Joseph ont éprouvé la douleur des parents qui égarent un enfant: ils croyaient tous deux que Jésus se trouvait dans la caravane des parents, mais ne l’ayant pas vu pendant toute une journée, ils commencent la recherche qui les conduira à refaire le chemin inverse. Revenus au Temple, ils découvrent que Celui qui, jusqu’à peu de temps auparavant, était à leurs yeux un enfant à protéger, a soudainement grandi, capable désormais de participer à des discussions sur les Ecritures, et de se mesurer aux maîtres de la Loi.

Face au reproche de sa mère, Jésus répond avec une simplicité désarmante: «Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père?» (Lc 2, 49). Marie et Joseph ne comprennent pas: le mystère de Dieu fait enfant dépasse leur intelligence. Les parents veulent protéger cet enfant très précieux sous les ailes de leur amour; Jésus, en revanche, veut vivre sa vocation de Fils du Père qui est à son service et vit immergé dans sa Parole.

Les récits de l’enfance de Luc se terminent ainsi par les dernières paroles de Marie, qui rappellent la paternité de Joseph à l’égard de Jésus, et par les premières paroles de Jésus, qui reconnaissent que cette paternité tire son origine de celle de son Père céleste, dont il reconnaît le primat incontesté.

Chers frères et sœurs, comme Marie et Joseph, pleins d’espérance, plaçons-nous également sur les traces du Seigneur, qui ne se laisse pas enfermer par nos schémas et qui se laisse trouver non pas tant dans un lieu que dans la réponse d’amour à la tendre paternité divine, une réponse d’amour qui est la vie filiale.

Messe, bénédiction et imposition

des cendres

Basilique Sainte-Sabine, 5 mars 2025

Mémoire et espérance

Homélie préparée par le Pape et lue par le pénitencier majeur, le cardinal Angelo De Donatis:

Les cendres sacrées vont être répandues sur nos têtes ce soir. Elles ravivent en nous la mémoire de ce que nous sommes, mais aussi l’espérance de ce que nous serons. Elles nous rappellent que nous sommes poussière, mais nous conduisent vers l’espérance à laquelle nous sommes appelés, car Jésus est descendu dans la poussière de la terre et, par sa Résurrection, il nous entraîne avec Lui dans le cœur du Père.

C’est ainsi que se déroule le chemin du Carême vers la Pâque, entre la mémoire de notre fragilité et l’espérance qu’à la fin de la route le Ressuscité nous attendra.

Tout d’abord, nous faisons mémoire. Nous recevons les cendres en inclinant la tête, comme pour nous regarder nous-mêmes, pour nous regarder à l’intérieur. Les cendres, en effet, nous aident à nous rappeler la fragilité et la petitesse de notre vie: nous sommes poussière, nous avons été créés à partir de la poussière et nous retournerons à la poussière. Et il y a de nombreux moments où, en regardant notre vie personnelle ou la réalité qui nous entoure, nous nous rendons compte que «l’homme ici-bas n’est qu’un souffle.[…] Il n’est rien qu’un souffle, tous ses tracas; il amasse, mais qui recueillera?» (Ps 38, 6-7).

Cela nous est enseigné avant tout par l’expérience de la fragilité, que nous expérimentons dans nos fatigues, dans les faiblesses que nous devons assumer, dans les peurs qui nous habitent, dans les échecs qui nous brûlent de l’intérieur, dans le caractère éphémère de nos rêves, dans la prise de conscience que les choses que nous possédons sont éphémères. Faits de cendres et de terre, nous touchons du doigt la fragilité dans l’expérience de la maladie, de la pauvreté, de la souffrance qui s’abat parfois soudainement sur nous et nos familles. Et encore, nous nous rendons compte que nous sommes fragiles lorsque nous sommes exposés, dans la vie sociale et politique de notre temps, à la «poussière subtile» qui pollue le monde: l’opposition idéologique, la logique de la prévarication, le retour des vieilles idéologies identitaires qui théorisent l’ex-clusion des autres, l’ex-ploitation des ressources de la terre, la violence sous toutes ses formes et la guerre entre les peuples. Autant de «poussières toxiques» qui obscurcissent l’air de notre planète, empêchent la coexistence pacifique, alors que l’incertitude et la peur de l’avenir grandissent en nous chaque jour.

Enfin, cette condition de fragilité nous rappelle le drame de la mort que nous tentons d’exorciser de multiples façons dans nos sociétés d’apparence et même de marginaliser dans nos langages, mais qui s’impose comme une réalité à laquelle nous devons faire face, signe de la précarité et de la fugacité de notre vie.

Ainsi, malgré les masques que nous portons et les artifices souvent créés avec art pour nous distraire, les cendres nous rappellent qui nous sommes. Cela nous fait du bien. Cela nous remodèle, met en évidence les aspérités de nos narcissismes, nous ramène à la réalité, nous rend plus humbles et disponibles les uns envers les autres: aucun de nous n’est Dieu, nous sommes tous en chemin.

Mais le Carême est aussi une invitation à faire renaître l’espérance en nous. Si nous recevons les cendres la tête inclinée pour rappeler ce que nous sommes, le temps du Carême ne veut pas nous laisser la tête baissée mais, au contraire, il nous exhorte à la lever vers Celui qui surgit des profondeurs de la mort, nous entraînant, nous aussi, des cendres du péché et de la mort vers la gloire de la vie éternelle.

Les cendres nous rappellent alors l’espérance à laquelle nous sommes appelés parce que Jésus, le Fils de Dieu, s’est mêlé à la poussière de la terre, l’élevant jusqu’au ciel. Il est descendu dans les profondeurs de la poussière, mourant pour nous et nous réconciliant avec le Père, comme nous l’a dit l’Apôtre Paul: «Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché» (2 Co 5, 21).

Ceci est, frères et sœurs, l’espérance qui ravive les cendres que nous sommes. Sans cette espérance, nous sommes condamnés à subir passivement la fragilité de notre condition humaine et, surtout face à l’expérience de la mort, nous sombrons dans la tristesse et la désolation, finissant par raisonner comme des imbéciles: «Notre existence est brève et triste, rien ne peut guérir l’homme au terme de sa vie. […] Le corps s’en ira en cendres, et l’esprit se dissipera comme l’air léger » (Sg 2, 1-3). L’es-pérance de Pâques vers laquelle nous nous dirigeons, en revanche, nous soutient dans nos fragilités, nous rassure sur le pardon de Dieu et, alors même que nous sommes enveloppés dans les cendres du péché, elle nous ouvre à la joyeuse confession de la vie: «Je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la poussière» (Jb 19, 25). Souvenons-nous de ceci: «L’homme est poussière et il retournera à la poussière, mais il est une poussière précieuse aux yeux de Dieu, parce que Dieu a créé l’homme en le destinant à l’immortalité» (Benoît xvi, Audience générale, 17 février 2010).

Frères et sœurs, avec les cendres sur la tête, nous marchons vers l’espérance de Pâques. Convertissons-nous à Dieu, revenons à Lui de tout notre cœur (cf. Jl 2, 12), remettons-Le au centre de notre vie, afin que la mémoire de ce que nous sommes — fragiles et mortels comme des cendres dispersées par le vent — soit enfin éclairée par l’espérance du Ressuscité. Et orientons notre vie vers Lui, en devenant un signe d’espérance pour le monde: apprenons par l’aumône à sortir de nous-mêmes pour partager les besoins des autres et nourrir l’espérance d’un monde plus juste. Apprenons par la prière à découvrir que nous avons besoin de Dieu ou, comme le disait Jacques Maritain, «men-diants du ciel», à nourrir l’espérance que, dans nos fragilités et à la fin de notre pèlerinage terrestre, un Père aux bras ouverts nous attend. Apprenons par le jeûne que nous ne vivons pas seulement pour satisfaire nos besoins, mais que nous avons faim d’amour et de vérité, et que seul l’amour de Dieu et des autres peut vraiment nous rassasier et nous donner l’espérance d’un avenir meilleur.

Puissions-nous toujours être accompagnés par la certitude que, depuis que le Seigneur est venu dans les cendres du monde, «l’histoire de la terre est l’histoire du ciel. Dieu et l’homme sont liés dans un même destin» (C. Carretto, Il deserto nella città, Rome 1986, p. 55), et Il balaiera toujours les cendres de la mort pour nous faire resplendir d’une vie nouvelle.

Avec cette espérance dans le cœur, mettons-nous en route. Et laissons-nous réconcilier avec Dieu.

Message pontifical pour la campagne

de fraternité au Brésil

Que le monde s’engage véritablement

à préserver la Création

Chers frères et sœurs du Brésil,

Avec cette journée de jeûne, de pénitence et de prière, nous commençons le Carême de l’Année jubilaire de l’incarnation. En cette occasion, je désire exprimer ma proximité à l’Eglise en pèlerinage dans ce pays et féliciter mes frères de la Conférence nationale des évêques du Brésil pour l’initiative de la Campagne de fraternité, qui se répète depuis plus de soixante ans et qui a pour thème cette année «Fraternité et écologie intégrale» et comme devise le passage de l’Ecriture dans lequel, en contemplant l’œuvre de la création, «Dieu vit que tout cela était très bon» (cf. Gn 1, 31).

A travers la Campagne de fraternité, les évêques du Brésil invitent tout le peuple brésilien à parcourir, au cours du Carême, un chemin de conversion fondé sur la Lettre encyclique Laudato si’, que j’ai publiée il y a près de dix ans, le 24 mai 2015, et que j’ai senti le besoin de compléter avec l’Exhortation apostolique Laudate Deum, du 4 octobre 2023.

Dans ces documents, j’ai voulu rappeler l’attention de toute l’humanité sur l’urgence d’un changement nécessaire d’attitude dans notre rapport avec l’environnement, en rappelant que l’actuelle «crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure» (Laudato si’, n. 217). Dans ce sens, mon prédécesseur de vénérée mémoire, saint Jean-Paul ii, percevait déjà qu’«il faut encourager et soutenir la “conversion écologique” qui [...] a rendu l’humanité plus sensible» (Audience générale, 17 janvier 2001) au thème de la sauvegarde de la maison commune.

C’est pourquoi je loue l’effort de la Conférence épiscopale qui propose une fois de plus comme horizon le thème de l’écologie, avec le souhait d’une conversion personnelle de chaque fidèle au Christ. Que nous puissions tous, avec l’aide spéciale de la grâce de Dieu en ce temps jubilaire, changer nos convictions et nos pratiques pour que la nature puisse se reposer de nos exploitations avides.

Le thème de la Campagne de fraternité de cette année exprime également la disponibilité de l’Eglise qui est au Brésil à apporter une contribution afin que, au cours de la cop30 du mois de novembre prochain, qui se tiendra à Belém do Pará, au cœur de la bien-aimée Amazonie, les pays et les organismes internationaux puissent s’engager de façon effective dans des pratiques pouvant contribuer à surmonter la crise climatique et à préserver l’œuvre merveilleuse de la Création, que Dieu nous a confiée et que nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures.

J’espère que ce parcours quadragésimal apportera de nombreux fruits et nous emplira tous d’espérance, dont nous sommes les pèlerins en ce Jubilé. Je forme des vœux afin que la Campagne de fraternité représente à nouveau une aide puissante pour les personnes et les communautés de ce pays bien-aimé dans son processus de conversion à l’Evangile de Notre Seigneur Jésus Christ et d’engagement concret à l’égard de l’écologie intégrale.

En confiant ces vœux à l’attention de Notre-Dame d’Aparecida, je donne de tout cœur la bénédiction apostolique à tous les fils et filles de la bien-aimée nation brésilienne, et en particulier à tous ceux qui sont engagés dans la sauvegarde de la maison commune, en demandant qu’ils continuent de prier pour moi.

Rome, Saint-Jean-de-Latran,

11 février 2025, mémoire liturgique

de Notre-Dame de Lourdes

François

Homélie de la Messe pour le Jubilé

du volontariat

Place Saint-Pierre, 9 mars 2025

Parmi les peuples écrasés

par l’arrogance et les guerres,

le service gratuit est le germe d’une nouvelle humanité

Homélie préparée par le Pape et lue par le cardinal -Czerny:

Jésus est conduit par l’Esprit au désert (Lc 4, 1). Chaque année, notre chemin de Carême commence en suivant le Seigneur dans ce lieu, qu’Il traverse et transforme pour nous. En effet, lors-que Jésus entre dans le désert, un changement décisif se produit: le lieu du silence devient un environnement d’écoute. Une écoute mise à l’épreuve, car il faut choisir qui écouter entre deux voix totalement opposées. En nous proposant cette expérience, l’Evangile atteste que le chemin de Jésus commence par un acte d’obéissance: c’est le Saint-Esprit, la force même de Dieu, qui le conduit là où rien de bon ne pousse de la terre ni ne tombe du ciel. Dans le désert, l’homme fait l’expérience de sa propre indigence matérielle et spirituelle, de son besoin de pain et de parole.

Même Jésus, vrai homme, a faim (cf. v. 2) et pendant quarante jours, il est tenté par une parole qui ne vient en rien du Saint-Esprit, mais du malin, du diable. Dès le début des quarante jours de Carême, réfléchissons au fait que nous aussi, nous sommes tentés, mais nous ne sommes pas seuls: avec nous, il y a Jésus qui nous ouvre le chemin à travers le désert. Le Fils de Dieu fait homme ne se limite pas à nous donner un modèle dans la lutte contre le mal. Bien plus: il nous donne la force de résister à ses assauts et de persévérer sur le chemin.

Examinons donc trois caractéristiques de la tentation de Jésus et de la nôtre: le début, la manière, l’issue. En comparant ces deux expériences, nous trouverons un soutien pour notre cheminement de conversion.

Tout d’abord, au début, la tentation de Jésus est voulue: le Seigneur va dans le désert non par bravade, pour montrer combien il est fort, mais par sa disponibilité filiale envers l’Esprit du Père, à la direction duquel il répond avec promptitude. Notre tentation, en revanche, est subie: le mal précède notre liberté, la corrompt intimement comme une ombre intérieure et un piège constant. Alors que nous demandons à Dieu de ne pas nous abandonner à la tentation (cf. Mt 6, 13), rappelons-nous qu’Il a déjà exaucé cette prière par Jésus, le Verbe incarné pour rester avec nous, toujours. Le Seigneur est proche de nous et prend soin de nous, surtout dans les moments d’épreuve et de doute, c’est-à-dire lorsque le tentateur élève la voix. Celui-ci est le père du mensonge (cf. Jn 8, 44), corrompu et corrupteur, car il connaît la parole de Dieu, mais ne la comprend pas. Au contraire, il la déforme: comme au temps d’Adam, dans le jardin d’Eden (cf. Gn 3, 1-5), il le fait maintenant contre le nouvel Adam, Jésus, dans le désert.

Nous saisissons ici la manière particulière dont le Christ est tenté, c’est-à-dire dans sa relation avec Dieu, son Père. Le diable est celui qui sépare, le diviseur, tandis que Jésus est celui qui unit Dieu et l’homme, le médiateur. Dans sa perversité, le démon veut détruire ce lien, en faisant de Jésus un privilégié: «Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain» (v. 3). Et encore: «Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas» (v. 9) du pinacle du Temple. Face à ces tentations, Jésus, le Fils de Dieu, décide de quelle manière être fils. Dans l’Esprit qui le guide, son choix révèle la manière dont il veut vivre sa relation filiale avec le Père. Voici ce que décide le Seigneur: ce lien unique et exclusif avec Dieu, dont il est le Fils unique, devient une relation qui implique tout le monde, sans exclure personne. La relation avec le Père est le don que Jésus partage dans le monde pour notre salut, elle n’est pas un trésor jalousement gardé (cf. Ph 2, 6) dont on se vante pour obtenir du succès et attirer des disciples.

Nous aussi, nous sommes tentés dans notre relation avec Dieu, mais dans le sens inverse. Le diable, en effet, nous souffle à l’oreille que Dieu n’est pas vraiment notre Père; qu’en réalité, il nous a abandonnés. Satan cherche à nous convaincre que pour les affamés, il n’y a pas de pain, encore moins dans les pierres, et que les anges ne nous viennent pas en aide dans le malheur. Au contraire, le monde est entre les mains de puissances mauvaises qui écrasent les peuples par l’arrogance de leurs calculs et la violence de la guerre. Alors que le démon voudrait nous faire croire que le Seigneur est loin de nous, nous conduisant au désespoir, Dieu se rapproche encore plus en donnant sa vie pour la rédemption du monde.

Et voici le troisième aspect: l’issue des tentations. Jésus, le Christ de Dieu, vainc le mal. Il repousse le diable, qui reviendra cependant le tenter «au moment fixé» (v. 13). C’est ce que dit l’Evangile, et nous nous en souviendrons lorsque, sur le Golgotha, nous l’entendrons une fois de plus dire à Jésus: «Si tu es le Fils de Dieu, -descends de la croix» (Mt 27, 40; cf. Lc 23, 35). Dans le désert, le tentateur est vaincu, mais la victoire du Christ n’est pas encore définitive: elle le sera lors dans sa Pâque de mort et de résurrection.

Alors que nous nous préparons à célébrer le Mystère central de la foi, reconnaissons que l’issue de notre épreuve est différente. Face à la tentation, nous tombons: nous sommes tous pécheurs. La défaite, cependant, n’est pas définitive parce que Dieu nous relève de chaque chute par sa miséricorde, infiniment grande dans l’amour. Notre épreuve ne se termine donc pas par un échec car, dans le Christ, nous sommes rachetés du mal. En traversant le désert avec Lui, nous empruntons un chemin qui n’était pas tracé: Jésus lui-même nous ouvre cette nouvelle voie de libération et de rachat. En suivant le Seigneur avec foi, de vagabonds nos devenons pèlerins.

Chères sœurs et chers frères, je vous invite à commencer ainsi notre chemin de Carême. Et puisque nous avons besoin en route de cette bonne volonté que le Saint-Esprit soutient toujours, je suis heureux de saluer tous les bénévoles qui sont aujourd’hui présents à Rome pour leur pèlerinage jubilaire. Je vous remercie beaucoup, très chers, car à l’exemple de Jésus, vous servez votre prochain sans vous servir de lui. Sur les routes et dans les maisons, auprès des malades, des souffrants, des prisonniers, des jeunes et des personnes âgées, votre dévouement donne de l’espérance à toute la société. Dans les déserts de la pauvreté et de la solitude, de nombreux petits gestes de service gratuit font fleurir les germes d’une nouvelle humanité: ce jardin dont Dieu a rêvé et continue de rêver pour nous tous.

Angelus Domini

9 mars 2025

Que cessent les violences en Syrie dans le plein respect des civils

Texte préparé par le Pape François en conclusion du Jubilé du volontariat:

Chers frères et sœurs

Mercredi dernier, par le rite des Cendres, nous avons commencé le Carême, l’itinéraire pénitentiel de quarante jours qui nous appelle à la conversion du cœur et nous conduit à la joie de Pâques. Engageons-nous pour en faire un temps de purification et de renouvellement spirituel, un chemin de croissance dans la foi, l’espérance et la charité.

Ce matin, sur la place Saint-Pierre, la Sainte Messe pour le monde du volontariat, qui vit son propre Jubilé, a été célébrée. Dans nos sociétés trop asservies à la logique du marché, où tout risque d’être soumis au critère de l’intérêt personnel et de la recherche du profit, le bénévolat est prophétie et signe d’espérance, parce qu’il témoigne de la primauté de la gratuité, de la solidarité et du service aux plus démunis. A ceux qui s’engagent dans ce domaine, j’exprime ma gratitude: merci d’offrir votre temps et vos compétences; merci pour la proximité et la tendresse avec lesquelles vous vous occupez des autres, en éveillant en eux l’espérance!

Frères et sœurs, au cours de mon séjour prolongé à l’hôpital, je fais moi aussi l’expérience de l’attention du service et de la tendresse des soins, en particulier de la part des médecins et du personnel soignant, que je remercie du fond du cœur. Et pendant que je suis ici, je pense aux nombreuses personnes qui, de différentes manières, sont proches des malades et sont pour eux un signe de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de cela, du «miracle de la tendresse», qui accompagne ceux qui sont dans l’épreuve, apportant un peu de lumière dans la nuit de la douleur.

Je voudrais remercier tous ceux qui me manifestent leur proximité dans la prière, merci à vous tous! Je prie aussi pour vous. Et je m’unis spirituellement à ceux qui, dans les prochains jours, participeront aux Exercices spirituels de la Curie romaine.

Ensemble, continuons à invoquer le don de la paix, en particulier pour l’Ukraine martyrisée, la Palestine, Israël, le Liban et la Birmanie, le Soudan et la République démocratique du Congo. En particulier, j’ai appris avec inquiétude la reprise des violences dans certaines régions de la Syrie: je souhaite qu’elles cessent définitivement, dans le plein respect de toutes les composantes ethniques et religieuses de la société, spécialement des civils.

Je vous confie tous à l’intercession maternelle de la Vierge Marie. Bon dimanche et au revoir!

Angelus Domini

16 mars 2025

Même dans l’épreuve on peut être des signes lumineux d’espérance

Texte de l’Angelus préparé par le Pape François:

Chers frères et sœurs, bon dimanche!

Aujourd’hui, deuxième dimanche de Carême, l’Evangile nous parle de la Transfiguration de Jésus (Lc 9, 28-36). Après être monté au sommet d’une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, Jésus se plonge dans la prière et devient rayonnant de lumière. Il montre ainsi aux disciples ce qui se cache derrière les gestes qu’Il accomplit parmi eux: la lumière de son amour infini.

Je partage ces pensées avec vous alors que je traverse un temps d’épreuve, et je m’unis aux nombreux frères et sœurs malades: fragiles, en ce moment, comme moi. Nos corps sont faibles, mais rien ne nous empêche d’aimer, de prier, de donner de nous-mêmes, d’être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d’espérance. Combien de lumière brille, en ce sens, dans les hôpitaux et les centres de soins! Combien d’attention bienveillante illumine les chambres, les couloirs, les cliniques, les lieux où l’on rend les services les plus humbles! C’est pourquoi je voudrais vous inviter, aujourd’hui, à vous joindre à moi pour louer le Seigneur, qui ne nous abandonne jamais et qui, dans les moments de douleur, place à nos côtés des personnes qui reflètent un rayon de son amour.

Je vous remercie tous pour vos prières et je remercie ceux qui m’assistent avec tant de dévouement. Je sais que beaucoup d’enfants prient pour moi; certains d’entre eux sont venus aujourd’hui au Gemelli en signe de proximité. Merci, chers enfants! Le Pape vous aime et attend toujours de vous rencontrer.

Continuons à prier pour la paix, en particulier dans les pays blessés par la guerre: en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan, en République démocratique du Congo.

Et prions pour l’Eglise, appelée à traduire en choix concrets le discernement opéré lors de la récente Assemblée synodale. Je remercie le Secrétariat général du Synode qui, au cours des trois prochaines années, accompagnera les Eglises locales dans cet engagement.

Que la Vierge Marie nous protège et nous aide à être, comme elle, porteurs de la lumière et de la paix du Christ.

Audience générale

19 mars 2025

Une parole ou même

une rencontre silencieuse

peuvent suffire à ne pas se sentir seul dans la souffrance

Catéchèse préparée par le Pape François:

Chers frères et sœurs, bonjour!

Avec cette catéchèse, nous commençons à contempler certaines rencontres racontées dans les Evangiles, pour comprendre la manière dont Jésus donne de l’espérance. En effet, il y a des rencontres qui éclairent la vie et apportent l’espérance. Il peut arriver, par exemple, que quelqu’un nous aide à voir sous un angle différent une difficulté ou un problème que nous vivons; ou bien il peut arriver que quelqu’un nous donne simplement une parole qui nous évite de nous sentir seuls dans la souffrance que nous sommes en train de vivre. Il y a aussi parfois des rencontres silencieuses, où rien n’est dit, et pourtant ces moments nous aident à nous reprendre en main.

La première rencontre sur laquelle je voudrais m’arrêter est celle de Jésus avec Nicodème, racontée au chapitre 3 de l’Evangile de Jean. Je commence par cet épisode parce que Nicodème est un homme dont l’histoire montre qu’il est possible de sortir des ténèbres et de trouver le courage de suivre le Christ.

Nicodème va voir Jésus de nuit: une heure inhabituelle pour une rencontre. Dans le langage de Jean, les références temporelles ont souvent une valeur symbolique: ici, la nuit représente probablement ce qui est dans le cœur de Nicodème. C’est un homme dans l’obscurité du doute, dans cette obscurité que nous connaissons lorsque nous ne comprenons plus ce qui se passe dans notre vie et que nous ne voyons pas clairement le chemin à suivre.

Si tu es dans les ténèbres, tu cherches bien sûr la lumière. Et Jean, au début de son Evangile, écrit: «La vraie lumière est venue dans le monde, celle qui éclaire tout homme» (1, 9). Nicodème cherche donc Jésus parce qu’il a senti qu’il pouvait éclairer les ténèbres de son cœur.

Cependant, l’Evangile nous apprend que Nicodème ne comprend pas tout de suite ce que Jésus lui dit. Nous voyons donc qu’il y a beaucoup de malentendus dans ce dialogue, et aussi beaucoup d’ironie, ce qui est une caractéristique de l’évangéliste Jean. Nicodème ne comprend pas ce que Jésus lui dit parce qu’il continue à penser avec sa propre logique et ses propres catégories. C’est un homme à la personnalité bien définie, il a un rôle public, il est l’un des chefs des Juifs. Mais il est probablement plus difficile pour lui de faire la part des choses. Nicodème sent que quelque chose ne fonctionne plus dans sa vie. Il ressent le besoin de changer, mais ne sait pas par où commencer.

Cela nous arrive à tous à un moment ou à un autre de notre vie. Si nous n’acceptons pas le changement, si nous nous enfermons dans notre rigidité, nos habitudes ou nos modes de pensée, nous risquons de mourir. La vie réside dans la capacité à changer pour trouver une nouvelle façon d’aimer. En fait, Jésus parle à Nicodème d’une nouvelle naissance, qui est non seulement possible, mais même nécessaire à certains moments de notre parcours. En fait, l’expression utilisée dans le texte est déjà ambivalente en elle-même, car anōthen peut être traduit soit par «d’en haut», soit par «à nouveau». Peu à peu, Nicodème comprendra que ces deux significations vont de pair: si nous permettons à l’Esprit Saint d’engendrer une vie nouvelle en nous, nous naîtrons à nouveau. Nous redécouvrirons cette vie qui, peut-être, était en train de s’éteindre en nous.

J’ai choisi de commencer par Nicodème également parce qu’il s’agit d’un homme qui, par sa vie même, montre que ce changement est possible. Nicodème y parviendra: à la fin, il sera parmi ceux qui iront demander à Pilate le corps de Jésus (cf. Jn 19, 39)! Nicodème est enfin entré dans la lumière, il renaît, il n’a plus besoin d’être dans la nuit.

Les changements nous font parfois peur. D’une part, ils nous attirent, nous les désirons parfois, mais d’autre part, nous préférons rester dans notre zone de confort. C’est pourquoi l’Esprit nous encourage à affronter ces peurs. Jésus rappelle à Nicodème — qui est un enseignant en Israël — que les Israélites avaient eux aussi peur lorsqu’ils marchaient dans le désert. Ils étaient tellement obnubilés par leurs soucis qu’à un moment donné, ces peurs ont pris la forme de serpents venimeux (cf. Nb 21, 4-9). Pour être libérés, ils devaient regarder le serpent de bronze que Moïse avait placé sur un mât, c’est-à-dire qu’ils devaient lever les yeux et se tenir devant l’objet qui représentait leurs peurs. Ce n’est qu’en regardant en face ce qui nous fait peur que nous pouvons commencer à être libérés.

Nicodème, comme nous tous, peut regarder le Crucifié, celui qui a vaincu la mort, la racine de toutes nos peurs. Levons nous aussi le regard vers celui qu’ils ont transpercé, laissons-nous aussi rencontrer par Jésus. En Lui, nous trouvons l’espérance pour affronter les changements de notre vie et naître de nouveau.

Message du Pape François

pour la 62e journée mondiale de prière

pour les vocations

Pèlerins d’espérance:

le don de la vie

Chers frères et sœurs!

En cette 62e Journée mondiale de prière pour les vocations, je souhaite vous adresser une invitation joyeuse et encourageante à être des pèlerins de l’espérance, en donnant généreusement votre vie.

La vocation est un don précieux que Dieu sème dans les cœurs, un appel à sortir de soi-même pour s’engager sur un chemin d’amour et de service. Et toute vocation dans l’Eglise — qu’elle soit laïque, au ministère ordonné ou à la vie consacrée — est un signe de l’espérance que Dieu a pour le monde et pour chacun de ses enfants.

A notre époque, de nombreux jeunes se sentent perdus face à l’avenir. Ils connaissent souvent l’incertitude sur les perspectives d’emploi, et plus profondément une crise d’identité, qui est une crise de sens et de valeurs que la confusion numérique rend encore plus difficile à gérer. Les injustices envers les faibles et les pauvres, l’indifférence d’un bien-être égoïste, la violence de la guerre menacent les bons projets de vie qu’ils cultivent dans leurs âmes. Mais le Seigneur, qui connaît le cœur de l’homme, ne les abandonne pas dans l’insécurité; au contraire, Il veut susciter en chacun la conscience d’être aimé, appelé et en-voyé comme pèlerin de l’espérance.

C’est pourquoi, membres adultes de l’Eglise, et en particulier les pasteurs, nous sommes invités à accueillir, à discerner et à accompagner le cheminement vocationnel des nouvelles générations. Et vous, les jeunes, vous êtes appelés à en être les protagonistes, ou plutôt des co-protagonistes avec l’Esprit Saint qui suscite en vous le désir de faire de la vie un don d’amour.

Accueillir son chemin vocationnel

Chers jeunes, «votre vie n’est pas un “entre-temps”. Vous êtes l’heure de Dieu» (Exhort. ap. post-syn. Christus Vivit, n. 178). Il est nécessaire de prendre conscience que le don de la vie demande une réponse généreuse et fidèle. Regardez les jeunes saints et bienheureux qui ont répondu avec joie à l’appel du Seigneur: Sainte Rose de Lima, Saint Dominique Savio, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Saint Gabriel de l’Addolorata, les bienheureux — bientôt saints — Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, et bien d’autres. Chacun d’eux a vécu sa vocation comme un chemin vers le bonheur complet, en relation avec Jésus vivant. Lorsque nous écoutons sa parole, notre cœur brûle dans notre poitrine (cf. Lc 24, 32) et nous sentons le désir de consacrer notre vie à Dieu! Nous voulons alors découvrir de quelle manière, sous quelle forme de vie, nous pouvons rendre l’amour qu’Il nous donne en premier.

Toute vocation perçue au plus profond du cœur fait germer la réponse comme un élan intérieur vers l’amour et le service, comme une source d’espérance et de charité et non comme une recherche d’affirmation de soi. Vocation et espérance s’entremêlent donc dans le projet divin pour la joie de tout homme et de toute femme, tous appelés à offrir personnellement leur vie pour les autres (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 268). Nombreux sont les jeunes qui cherchent à connaître le chemin que Dieu les appelle à parcourir: certains reconnaissent — souvent avec étonnement — la vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée; d’autres découvrent la beauté de l’appel au mariage et à la vie familiale ainsi qu’à l’engagement pour le bien commun et au témoignage de la foi parmi les collègues et les amis.

Toute vocation est animée par l’espérance, qui se traduit par la confiance en la Providence. En effet, pour le chrétien, espérer est plus qu’un simple optimisme humain: c’est plutôt une certitude enracinée dans la foi en Dieu qui agit dans l’histoire de chaque personne. La vocation mûrit ainsi à travers l’engagement quotidien de fidélité à l’Evangile, dans la prière, le discernement, le service.

Chers jeunes, l’espérance en Dieu ne déçoit pas, Il guide chaque pas de ceux qui se confient à Lui. Le monde a besoin de jeunes qui soient des pèlerins de l’espérance, courageux dans la consécration de leur vie au Christ, pleins de joie par le fait même d’être ses disciples-missionnaires.

Discerner son chemin vocationnel

La découverte de sa vocation se fait à travers un chemin de discernement. Ce parcours n’est jamais solitaire, il se développe au sein de la communauté chrétienne et avec elle.

Chers jeunes, le monde vous pousse à faire des choix hâtifs, à remplir vos journées de bruit, vous empêchant de faire l’expérience du silence ouvert à Dieu qui parle au cœur. Ayez le courage de vous arrêter, d’écouter en vous-mêmes et de demander à Dieu ce qu’Il rêve pour vous. Le silence de la prière est indispensable pour «lire» l’appel de Dieu dans notre histoire et pour y répondre librement et consciemment.

Le recueillement nous permet de comprendre que nous pouvons tous être des pèlerins de l’espérance si nous faisons de notre vie un don, en particulier au service de ceux qui habitent les périphéries matérielles et existentielles du monde. Celui qui écoute Dieu qui appelle ne peut ignorer le cri de nombre de frères et sœurs qui se sentent exclus, blessés, abandonnés. Toute vocation ouvre à la mission d’être présence du Christ là où il y a le plus besoin de lumière et de consolation. En particulier, les fidèles laïcs sont appelés à être «sel, lumière et ferment» du Royaume de Dieu à travers l’engagement social et professionnel.

Accompagner le cheminement des vocations

Dans cet horizon, les agents de la pastorale et des vocations, en particulier les accompagnateurs spirituels, ne doivent pas craindre d’accompagner les jeunes avec espérance et la confiance patiente de la pédagogie divine. Il s’agit d’être pour eux des personnes capables d’écoute et d’accueil respectueux; des personnes de confiance, des guides sages, prêts à les aider et attentifs à reconnaître les signes de Dieu dans leur cheminement.

J’exhorte donc à promouvoir l’attention de la vocation chrétienne dans les divers domaines de la vie et de l’activité humaines, en favorisant l’ouverture spirituelle de chacun à la voix de Dieu. A cette fin, il est important que les itinéraires éducatifs et pastoraux prévoient des espaces adéquats pour l’accompagnement des vocations.

L’Eglise a besoin de pasteurs, de religieux, de missionnaires, d’époux qui sachent dire «oui» au Seigneur avec confiance et espérance. La vocation n’est jamais un trésor enfermé dans le cœur, mais elle grandit et se renforce dans la commu nauté qui croit, aime et espère. Et puisque personne ne peut répondre tout seul à l’appel de Dieu, nous avons tous besoin de la prière et du soutien de nos frères et sœurs.

Chers amis, l’Eglise est vivante et féconde lors-qu’elle engendre de nouvelles vocations. Et le monde cherche, souvent inconsciemment, des témoins d’espérance annonçant par leur vie que suivre le Christ est source de joie. Ne nous lassons donc pas de demander au Seigneur de nouveaux ouvriers pour sa moisson, certains qu’Il continue à appeler avec amour. Chers jeunes, je confie votre cheminement à la suite du Seigneur à l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise et des vocations. Marchez toujours comme des pèlerins de l’espérance sur le chemin de l’Evangile! Je vous accompagne de ma Bénédiction et je vous demande s’il vous plaît de prier pour moi.

Rome, polyclinique Gemelli, le 19 mars 2025

François

Angelus Domini

23 mars 2025

La patience de Dieu

Texte de l’Angelus préparé par le Pape François:

Chers frères et sœurs, bon dimanche!

La parabole de l’Evangile d’aujourd’hui nous parle de la patience de Dieu, qui nous pousse à faire de notre vie un temps de conversion. Jésus utilise l’image d’un figuier infertile qui n’a pas porté les fruits espérés et que, toutefois, le paysan ne souhaite pas abattre: il veut continuer de mettre du fumier car «peut-être donnera-t-il des fruits à l’avenir» (Lc 13, 9). Ce paysan patient est le Seigneur, qui travaille avec soin le terrain de notre vie et attend confiant notre retour à Lui.

En cette longue période d’hospitalisation, j’ai eu l’occasion d’expérimenter la patience du Seigneur, que je vois également reflétée dans le soin infatigable des médecins et du personnel soignant, ainsi que dans les attentions et les espérances des proches des personnes malades. Cette patience confiante, ancrée dans l’amour de Dieu qui ne faillit pas, est vraiment nécessaire dans notre vie, surtout pour affronter les situations les plus difficiles et douloureuses.

Le reprise des bombardements massifs israéliens sur la Bande de Gaza, faisant de nombreux morts et blessés, m’a affligé. Je demande que les armes se taisent immédiatement; et que l’on ait le courage de reprendre le dialogue, afin que soient libérés tous les otages et que l’on parvienne à un cessez-le-feu définitif. Dans la Bande, la situation humanitaire est de nouveau très grave et exige l’engagement urgent des parties belligérantes et de la communauté internationale.

Je suis ravi que l’Arménie et l’Azerbaïdjan aient conclu le texte définitif de l’Accord de paix. J’espère qu’il sera signé le plus rapidement possible afin qu’il puisse contribuer à établir une paix durable dans le Caucase méridional.

Avec beaucoup de patience et de persévérance, vous continuez de prier pour moi: merci beaucoup! Moi aussi je prie pour vous. Et ensemble, implorons la fin des guerres et l’avénement de la paix, surtout dans l’Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan et en République démocratique du Congo.

Que la Vierge Marie nous garde et continue de nous accompagner sur le chemin de Pâques.

Message du Saint-Père aux participants

à l’Assemblée plénière de la Commission pontificale pour la protection des mineurs

La prévention des abus, fondation sur laquelle bâtir l’Evangile

Chers frères et sœurs,

Je vous envoie du fond du cœur mon salut ain-si que quelques indications pour votre précieux service. Ce dernier est comparable, en effet, à de «l’oxygène» pour les Eglises locales et les communautés religieuses, car là où un enfant ou une personne vulnérable est en sécurité, on sert et on honore le Christ. Dans le déroulement quotidien de votre travail — surtout dans les milieux les plus défavorisés — une vérité prophétique se concrétise: la prévention des abus n’est pas une couverture à étendre sur les urgences, mais une fondation sur laquelle bâtir des communautés fidèles à l’Evangile. C’est pourquoi je vous exprime ma gratitude.

Votre travail ne se réduit pas à des protocoles à mettre en œuvre, mais il promeut des dispositifs de protection: une formation qui éduque, des contrôles qui préviennent, une écoute qui redonne la dignité. Lorsque vous mettez en place des pratiques de prévention, jusqu’aux communautés les plus reculées, vous écrivez une promesse: que chaque enfant, chaque personne vulnérable, trouvera dans la communauté ecclésiale un environnement sûr. Tel est le moteur de ce qui devrait être pour nous une conversion intégrale.

A vous, aujourd’hui, je demande trois engagements:

1. Grandir dans le travail commun avec les Dicastères de la Curie romaine.

2. Offrir aux victimes l’hospitalité et des soins pour les blessures de l’âme, à la manière du bon samaritain. Ecouter avec l’oreille du cœur, afin que chaque témoignage trouve non pas un registre à remplir, mais des entrailles de miséricorde d’où renaître.

3. Construire des alliances avec des réalités extra-ecclésiales — autorités civiles, experts, associations — pour que la protection devienne un langage universel.

Ces dix dernières années, vous avez tissé dans l’Eglise un filet de sécurité. Allez de l’avant! Continuez d’être des sentinelles qui veillent pendant que le monde dort. Que l’Esprit Saint, maître de la mémoire vive, nous préserve de la tentation d’archiver la douleur au lieu de la guérir.

Je vous remercie de votre souvenir dans la -prière. Moi aussi, je vous accompagne, et je demande au Seigneur et à la Sainte Vierge de vous soutenir, pour que vous puissiez poursuivre le chemin entrepris avec dévouement et espérance.

Rome, hôpital Gemelli, 20 mars 2025

François

Audience générale

26 mars 2025

Seules les personnes réconciliées peuvent apporter l’Evangile

Catéchèse préparée par le Pape François:

Chers frères et sœurs,

Après avoir médité sur la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui était parti à la recherche de Jésus, nous réfléchissons aujourd’hui à ces moments où il semble qu’Il nous attende là, à la croisée des chemins de notre vie. Des rencontres qui nous surprennent et qui, au début, peuvent même nous rendre un peu méfiants: nous tâchons alors d’être prudents pour comprendre ce qui se passe.

C’est probablement aussi l’expérience de la femme samaritaine, mentionnée au chapitre quatre de l’Evangile de Jean (cf. 4, 5-26). Elle ne s’attendait pas à trouver un homme au puits à midi, elle espérait même ne trouver personne. En fait, elle va chercher de l’eau au puits à une heure inhabituelle, alors qu’il fait très chaud. Peut-être cette femme a-t-elle honte de sa vie, peut-être s’est-elle sentie jugée, condamnée, incomprise, et c’est pourquoi elle s’est isolée, elle a rompu les relations avec tout le monde.

Pour aller en Galilée depuis la Judée, Jésus aurait pu choisir un autre itinéraire et ne pas traverser la Samarie. Cela aurait été plus sûr, étant donné les relations tendues entre Juifs et Samaritains. Au contraire, il veut passer par là et s’arrête à ce même puits, à cette même heure! Jésus nous attend et se fait trouver au moment même où nous pensons qu’il n’y a plus d’espoir pour nous. Le puits, dans l’ancien Moyen-Orient, est un lieu de rencontre, où les mariages sont parfois arrangés, c’est un lieu de fiançailles. Jésus veut aider cette femme à comprendre où chercher la vraie réponse à son désir d’être aimée.

Le thème du désir est fondamental pour comprendre cette rencontre. Jésus est le premier à exprimer son désir: «Donne-moi à boire!» (v. 10). Pour ouvrir le dialogue, Jésus se montre faible, il met l’autre à l’aise, il s’assure qu’il ne soit pas effrayé. La soif est souvent, même dans la Bible, l’image du désir. Mais ici, Jésus a avant tout soif du salut de cette femme. «Celui qui demandait à boire — dit saint Augustin — avait soif de la foi de cette femme1».

Si Nicodème était allé vers Jésus la nuit, ici Jésus rencontre la Samaritaine à midi, au moment où il y a le plus de lumière. C’est en effet un moment de révélation. Jésus se fait connaître à elle comme le Messie et l’éclaire sur sa vie. Il l’aide à relire son histoire, qui est compliquée et douloureuse: elle a eu cinq maris et elle est maintenant avec un sixième qui n’est pas un mari. Le chiffre six n’est pas un hasard, il est généralement synonyme d’imperfection. Il s’agit peut-être d’une allusion au septième époux, celui qui assouvira enfin le désir de cette femme d’être vraiment aimée. Et cet époux ne peut être que Jésus.

Lorsqu’elle réalise que Jésus connaît sa vie, la femme déplace la conversation sur la question religieuse qui divise les Juifs et les Samaritains. Cela nous arrive aussi lorsque nous prions: au moment où Dieu touche notre vie avec ses problèmes, nous nous perdons parfois dans des ré-flexions qui nous donnent l’illusion d’une prière réussie. En réalité, nous érigeons des barrières de protection. Le Seigneur, cependant, est toujours plus grand, et à cette femme samaritaine, à laquelle il n’aurait même pas dû adresser la parole selon les schémas culturels, il offre la révélation la plus haute: il lui parle du Père, qui doit être adoré en esprit et en vérité. Et lorsque, encore une fois surprise, elle fait remarquer qu’il vaut mieux attendre le Messie sur ces questions, il lui dit: «C’est moi qui te parle» (v. 26). C’est comme une déclaration d’amour: celui que tu attends, c’est moi, celui qui peut enfin répondre à ton désir d’être aimée.

A ce moment-là, la femme court appeler les gens du village, car c’est précisément de l’expérience du sentiment d’amour que naît la mission. Et quelle annonce aurait-elle pu apporter si ce n’est son expérience d’être comprise, accueillie, pardonnée? C’est une image qui devrait nous faire réfléchir sur notre recherche de nouvelles formes pour évangéliser.

Comme une personne éprise, la Samaritaine abandonne son amphore aux pieds de Jésus. Le poids de cette amphore sur sa tête, chaque fois qu’elle rentrait chez elle, lui rappelait sa condition, sa vie troublée. Mais maintenant, l’amphore est déposée aux pieds de Jésus. Le passé n’est plus un fardeau, elle est réconciliée. Il en va de même pour nous: pour aller annoncer l’Evangile, nous devons d’abord déposer le poids de notre histoire aux pieds du Seigneur, Lui remettre le poids de notre passé. Seuls les personnes réconciliées peuvent apporter l’Evangile.

Chers frères et sœurs, ne perdons pas espérance! Même si notre histoire nous semble pesante, compliquée, peut-être même en ruine, nous avons toujours la possibilité de la remettre à Dieu et de recommencer notre chemin. Dieu est miséricordieux et nous attend toujours!

1Homélie 15, 11.

Message aux participants au

XXXVe Cours sur le For interne organisé par la Pénitencerie apostolique

La paix tant désirée naît aussi

de la miséricorde

Chers frères!

Je vous salue, vous tous qui participez au -xxxve Cours sur le For interne organisé par la Pénitencerie apostolique, et je remercie le pénitencier majeur, le régent, les prélats, les officials et le personnel de la Pénitencerie, ainsi que les Collèges des pénitenciers ordinaires et extraordinaires des basiliques pontificales. Le cours a lieu pendant le Carême de l’Année Sainte 2025: un temps de conversion, de pénitence et d’accueil de la miséricorde de Dieu.

Célébrer la Miséricorde, surtout avec les pèlerins du Jubilé, est un privilège: Dieu a fait de nous des ministres de Miséricorde pour sa grâce, un don que nous accueillons car nous avons été, et sommes, en premier les objets de son pardon.

Chers frères, je vous exhorte à être des hommes de prière, car c’est dans la prière que plongent les racines de votre action ministérielle, avec laquelle vous prolongez l’œuvre de Jésus, qui répète encore et toujours: «Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus» (Jn 8, 11).

Puisse résonner dans toute l’Eglise en cette Année jubilaire cette parole libératrice du Seigneur, pour le renouvellement des cœurs, qui jaillit de la réconciliation avec Dieu et ouvre de nouvelles relations fraternelles. La paix, tant désirée, jaillit aussi de la Miséricorde, comme l’espérance qui ne déçoit pas.

Je vous remercie pour votre indispensable ministère sacramentel! Que la Sainte Vierge vous garde dans l’amour et la patience du Christ. Je vous bénis de tout cœur et vous demande s’il vous plaît de prier pour moi.

Du Vatican, le 27 mars 2025

François

Message aux prêtres Missionnaires

de la Miséricorde

Conversion et pardon: les deux caresses de Dieu aux pécheurs

Chers frères,

J’aurais voulu vous rencontrer à l’occasion de votre pèlerinage jubilaire et vous exprimer personnellement, à vous Missionnaires de la Miséricorde, ma gratitude et mon encouragement.

Je vous remercie, car par votre service vous donnez le témoignage du visage paternel de Dieu, infiniment grand dans l’amour, qui appelle chacun de nous à la conversion et nous renouvelle toujours avec son pardon. La conversion et le pardon sont les deux caresses par lesquelles le Seigneur sèche chaque larme qui coule de nos yeux; ce sont les mains avec lesquelles l’Eglise nous embrasse, nous les pécheurs; ce sont les pieds avec lesquels marcher pendant notre pèlerinage terrestre. Jésus, le Sauveur du monde, ouvre pour nous le chemin que nous parcourons ensemble, en le suivant avec la force de son Esprit de paix.

Je vous encourage donc, dans votre ministère de confesseurs, à être attentifs dans l’écoute, prêts à accueillir et constants dans l’accompagnement de ceux qui désirent renouveler leur vie et reviennent vers le Seigneur. Par sa miséricorde, en effet, Dieu nous transforme intérieurement, il change notre cœur: le pardon du Seigneur est une source d’espérance, car nous pouvons toujours compter sur Lui, dans toute situation. Dieu s’est fait homme pour révéler au monde qu’il ne nous abandonnera jamais!

Chers amis, je vous souhaite un pèlerinage riche de fruits. Je bénis de tout cœur votre apostolat, demandant à la Vierge Marie de veiller sur vous comme Mère de la miséricorde. Et n’oubliez pas, s’il vous plaît, de prier pour moi.

Rome, hôpital Gemelli, 19 mars 2025,

Solennité de saint Joseph

François

Angelus Domini

30 mars 2025

Le Carême comme temps

de pardon

Chers frères et sœurs, bon dimanche!

Dans l’Evangile d’aujourd’hui (Lc 15, 1-3.11-32), Jésus se rend compte que les Pharisiens, au lieu d’être contents parce que les pécheurs s’approchent de Lui, s’offusquent et murmurent dans son dos. Jésus leur parle alors d’un père qui a deux enfants: l’un quitte le foyer mais, ensuite, étant tombé en misère, revient et est accueilli avec joie; l’autre, le fils «obéissant», indigné envers son père, ne souhaite pas participer à la fête. Ain-si Jésus révèle le cœur de Dieu: toujours miséricordieux envers tout le monde; il guérit nos blessures car nous pouvons nous aimer comme des frères.

Chers amis, nous vivons ce Carême, plus que le Jubilé, comme un temps de guérison. Moi aussi je le vis ainsi, dans l’âme et dans le corps. C’est pourquoi je remercie de tout cœur ceux qui, à l’image du Sauveur, sont pour leur prochain des instruments de guérison avec leur parole et leur science, avec l’affection et la prière. La fragilité et la maladie sont des expériences qui nous rapprochent; à plus forte raison, cependant, nous sommes des frères dans le salut que le Christ nous a donné.

Confiant dans la miséricorde de Dieu le Père, continuons de prier pour la paix: en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en République démocratique du Congo et en Birmanie, qui souffre beaucoup à cause du tremblement de terre.

Je suis avec préoccupation la situation dans le Soudan du Sud. Je renouvelle mon appel empreint de tristesse à tous les responsables, pour qu’ils fassent tout leur possible pour apaiser les tensions dans le pays. Il faut mettre de côté les désaccords et, avec courage et responsabilité, s’asseoir autour d’une table et engager un dialogue constructif. Ce n’est que de cette façon qu’il sera possible d’apaiser les souffrances de la bien-aimée population sud-soudanaise et bâtir un avenir de paix et de stabilité.

Et au Soudan, la guerre continue de faucher des victimes innocentes. J’exhorte les parties en conflit à mettre au premier plan la protection de leurs frères civils; et j’espère que de nouvelles négociations seront entamées le plus tôt possible, qui seront en mesure de garantir une solution durable à la crise. Que la communauté internationale augmente ses efforts pour faire face à l’ef-frayante catastrophe humanitaire.

Grâce à Dieu, il y a également des évènements positifs: je cite, par exemple, l’Accord de délimitation de la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, qui représente une grande avancée diplomatique. J’encourage les deux pays à poursuivre cette voie.

Que Marie, Mère de la miséricorde, aide la famille humaine à se réconcilier dans la paix.

Message du Pape François à la deuxième assemblée synodale des Eglises en Italie

L’Eglise n’est pas composée

de majorités ou de minorités mais du saint Peuple fidèle de Dieu

Chers frères et sœurs!

Bienvenus à nouveau à Rome pour la deuxième assemblée synodale des Eglises en Italie. Il s’agit de la dernière étape du parcours, pastoral et social, que vous avez accompli au cours des cinq dernières années. Beaucoup d’initiatives, beaucoup de rencontres, beaucoup de bonnes pratiques: tout vient de l’Esprit, qui «introduit l’Eglise dans la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13), lui assure l’unité de la communauté et du ministère, la bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques, l’orne de ses fruits» (cf. Lumen gentium, n. 4).

En reprenant le titre des Propositions: «Afin que la joie soit pleine». La joie chrétienne n’est jamais exclusive, mais toujours inclusive, elle est pour tous. Elle s’accomplit dans les plis de la vie quotidienne (cf. Evangelii gaudium, n. 5) et dans le partage: c’est une joie aux vastes horizons, qui accompagne un style accueillant. C’est le don de Dieu — rappelons-le toujours —; ce n’est pas une allégresse facile, elle ne naît pas de solutions commodes aux problèmes, elle n’évite pas la croix, mais jaillit de la certitude que le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. J’en ai fait moi aussi l’expérience lors de mon hospitalisation, et à présent en ce temps de convalescence. La joie chrétienne signifie se confier à Dieu dans toutes les situations de la vie.

Au cours de ces journées, vous aurez l’occasion d’approfondir et de voter les Propositions, fruit de ce qui est ressorti jusqu’à présent et nœud central pour l’avenir des Eglises en Italie. Laissez-vous guider par l’harmonie créative qui est générée par l’Esprit Saint. L’Eglise n’est pas constituée de majorités ou de minorités, mais du saint Peuple de Dieu qui marche dans l’histoire illuminé par la Parole et par l’Esprit. Allez de l’avant avec joie et sagesse! Je vous bénis. S’il vous plaît, continuez à prier pour moi. Merci et bon travail!

Rome, Saint-Jean-de-Latran,

28 mars 2025

François

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti