«Réapprendre à marcher» est le dernier vers du poème Visite au Saint-Sépulcre, de Jean-Pierre Sonnet, jésuite, bibliste et poète belge qui a consacré son dernier livre à Jérusalem, La ville où tout homme est né (éditions Le Taillis Pré, 2021, 56 pages). J’offre ce petit livre, qui vient d’être publié, à Eric-Emmanuel Schmitt, qui s’est lui aussi rendu dans la ville trois fois sainte et auteur d’un livre-reportage sur cet «étrange voyage commencé il y a plusieurs années». C’est au siège de la Lev, qui a co-édité la version italienne de son livre Le Défi de Jérusalem. Un voyage en Terre Sainte (éd. Albin Michel, 2023, 217 pages, enrichi d’une lettre du Pape François à l’auteur), parue tout récemment, que je rencontre l’écrivain français pour discuter. Nous partons de ce vers de Jean-Pierre Sonnet qui insiste sur le fait de marcher pour devenir «l’ange d’une bonne nouvelle». La bonne nouvelle, dit Schmitt, c’est que «j’ai changé: quand je suis arrivé au Saint-Sépulcre, il s’est produit quelque chose de totalement inattendu, quelque chose que je n’avais jamais imaginé. J’ai ressenti avec mes sens la présence d’un homme mort il y a 2000 ans, j’ai expérimenté le mystère du christianisme, fondé sur un mort-vivant».

Je regarde cet homme de 63 ans, débordant d’une énergie qui rayonne, avec de larges épaules et un visage de boxeur qui encadre deux yeux vifs, aussi perçants que ceux des enfants en proie à une joie mystérieuse, et il me vient à l’esprit de lui demander la raison de ce bonheur, de faire le point sur ce voyage tant attendu, car tout dans la vie de Schmitt convergeait vers cette ville, depuis qu’il a écrit le roman L’Evangile selon Pilate.

Vous étiez parti à Jérusalem, écrivez-vous au début du livre, «pour donner un corps à ma foi», en a-t-il été ainsi?

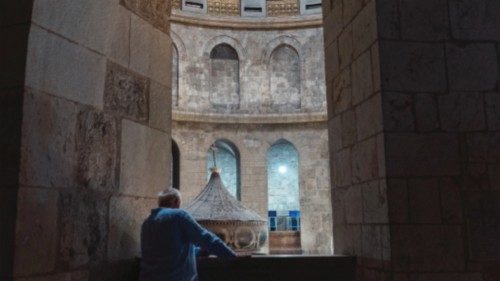

Oui. Au moment de partir, je me suis retrouvé au seuil d’un désir, celui de marcher dans les lieux où tout a commencé et où tout a pris forme. Et à la fin du livre je dois enregistrer et raconter que j’ai rencontré ce corps, son odeur, sa consistance. J’ai essayé de décrire par des mots l’expérience que j’ai vécue au Saint-Sépulcre et cela n’a pas été facile, mais je peux dire que le voyage s’est accompli parce qu’il a donné corps à ma foi. Avant, j’avais une foi intellectuelle, mentale, basée uniquement sur la lecture des quatre Evangiles et sur mes recherches sur l’histoire du christianisme. J’ai retrouvé la dimension physique, matérielle de la foi, qui est fondamentale. C’était un don, une grâce qui m’a bouleversé et qui est en train de me changer.

Le livre décrit de façon concrète toute la difficulté d’accueillir l’impact de la Terre Sainte, si fascinante et repoussante à la fois. Quand vous arrivez à Nazareth, vous vous sentez obligé d’écrire à son propos: «Elle s'apparente à mille endroits. Voilà ce pour quoi j'ai franchi des milliers de kilomètres: la banalité». Et quelques pages plus loin, vous formulez l’hypothèse d’un véritable «syndrome de Nazareth» qui exprime «la disproportion entre le point de départ et le point d’arrivée».

Ce fut peut-être la première leçon du pèlerinage: découvrir l’extraordinaire au milieu de l’ordinaire. Et ça a changé mon regard car maintenant je pense qu’il n’y ait rien d’ordinaire.

Une fois arrivé à Jérusalem, les choses se compliquent encore plus. Là-bas, vous trouvez un mur et les conditions parfaites pour une tragédie, une dimension — écrivez-vous — qui est très différente du drame…

En effet, la tragédie c’est quand il semble n’y avoir aucune solution au conflit entre deux positions également légitimes, le drame par contre c’est l’histoire simplifiée de ceux qui rejettent la complexité, et aujourd’hui les marchands de drames prolifèrent. Il y a en effet abondance de gens qui ont une solution simple à un problème complexe. Mais la réalité c’est que nos vies sont souvent tragiques: les gens s’opposent et leurs positions ont toutes leur propre légitimité. C’est la condition humaine: deux légitimités à la fois, comme l’exprime le grand film de Jean Renoir, La Règle du jeu, où le protagoniste affirme «le problème dans ce monde, c’est que chacun a ses bonnes raisons». La tragédie ici à Jérusalem a un nom: le fratricide. La conscience d’une fraternité originelle s’est perdue, la mémoire du père commun s’est perdue. Une ville, Jérusalem, où les pierres semblent réussir quelque chose que les hommes sont incapables de réaliser: la coexistence. Sans retrouver cette conscience d’être «tous frères», on ouvre la porte au fratricide. Si la fraternité s’affaiblit, le fratricide l’emporte. Les frères deviennent fratricides quand ils oublient qu’ils ont une origine commune, quand on croit que le début de sa vie coïncide avec soi-même. La solution passe par la connaissance réciproque, la conscience du fait que nous avons une histoire commune, même au niveau génétique, qui concerne aussi, par exemple, les Israéliens et les Palestiniens: eux aussi sont frères.

Du niveau social et politique, le livre descend à un niveau personnel et intérieur et réfléchit sur le thème de la relation entre foi et raison; ici vous mettez également en jeu le thème de la liberté.

Oui, parce que je pense que l’homme occidental a donné trop de poids à la raison et qu’elle a tendance à nous étouffer alors que la religion nous offre la liberté parce que c’est une proposition à laquelle on peut donner son accord ou non. Je sais, ma position est impertinente mais je pense que c’est exactement comme ça. La raison ne laisse aucune place à la liberté. Et ici je cite «mon» Pilate avec sa célèbre question: «Qu’est-ce que la vérité?» pour faire comprendre que ce qui me tient à cœur n’est pas la vérité de la logique, qui évolue dans le domaine de la nécessité et ne concerne pas ma liberté, ne m’interroge pas; deux plus deux font quatre, point final. La réalité, en revanche, est de par sa nature excessive. La religion répond bien mieux à cet excès, même avec son «incertitude» dont parle Pascal. La religion passe par la liberté, rien ne nous rend plus libres que la religion. Lorsque j’ai vécu l’expérience mystique dans le désert ou au Saint-Sépulcre, j’étais libre de l’accepter ou de la rejeter. Et j’aurais aussi pu justifier l’expérience par des explications émotionnelles ou psychanalytiques, mais le fait est que cette expérience a sollicité ma liberté.

En effet, dans votre livre, vous affirmez qu’«à la différence de la raison qui soumet notre esprit, la religion sollicite notre liberté. Elle lui présente une vision, un programme, des valeurs, des rites, et espère son acquiescement», mais vous ajoutez ensuite que certains détestent cette liberté.

Il existe deux types de personnes, opposées les unes aux autres, qui refusent la liberté: les nostalgiques de la raison, athées et agnostiques, et les nostalgiques d’une idée de religion intégriste et fondamentaliste. Deux positions idéologiques opposées qui convergent. Tous deux n’aiment pas la liberté de la religion, ils sont «allergiques» à l’incertitude. On peut aussi appeler cette incertitude «mystère», non pas l’inconnu mais l’incompréhensible. Le mystère est quelque chose qu’on ne comprend pas, mais que l’on ressent et qui peut nous donner matière à réflexion et à l’espoir. Le mystère est dynamique, il grandit avec toi, voire te fait grandir. Comme je l’écris dans mon livre: «Je ne comprends toujours pas le mys-tère, mais je le perçois intensément. Ma foi est devenue un assentiment à la réalité». En considérant ma réalité, je dois reconnaître que j’ai reçu deux dons extraordinaires: lors de la «nuit de feu» dans le désert et à l’intérieur du Saint-Sépulcre, j’ai été «visité». Croire pour moi aujourd’hui n’est plus hypothétique. Je peux me construire à partir de ce que j’ai reçu. Maintenant, je peux dire que ma vie est construite sur cette capacité à m’étonner, à tout ressentir comme si c’était la première fois: quand j’écris ou mets en scène pour le théâtre, quand j’écris un roman... en tout je saisis la nouveauté, la fraîcheur, un peu comme le fait Oscar, l’enfant protagoniste de l’un de mes précédents romans.

En présentant votre livre à Rome, le cardinal Tolentino est parti de ce passage magnifique: «Mon christianisme ne constitue pas un savoir, mais une façon d'habiter ce que ma raison ignore. Grâce à lui, je me dirige à travers une forêt, l'obscure condition humaine. Toujours à tâtons, quoique avec toujours plus de lumière». Une image presque dantesque de la vie vue comme une «forêt sombre»…

Quand j’étais athée, je voyais la condition humaine comme un labyrinthe dans lequel on se perd et d’où on ne peut s’échapper. Maintenant, je le vois comme un chemin, ou plutôt comme un passage. Le chemin est sombre mais il y a des lumières pour suivre le chemin et sortir. C’est pourquoi j’admire beaucoup les gens profondément athées, car ils pensent que pour éclairer ils n’ont que la lampe qu’ils ont eux-mêmes fabriquée. Moi, la lampe, je l’ai reçue. Les athées traversent la vie avec courage, moi, je la traverse avec confiance.

Ce défi de Jérusalem dont vous parlez est lié au fait que, comme vous l’écrivez dans le livre, «Jérusalem nous réveille. Ou plutôt Dieu à travers elle», et plus loin: le lieu «où tout a commencé, rien n'est fini». Une ville ouverte, qui ne se ferme pas et ne peut être renfermée dans des définitions, mais qui déploie une puissance vitale et, en son sein, une promesse.

Exactement, parce que Jérusalem, c’est nous, les humains. Capables de tirer de nous-mêmes le meilleur mais aussi le pire. Cette ville est un concentré des diversités et des contradictions humaines: la fraternité et le fratricide, le mur et le pont. Voici pourquoi elle peut parler à tous les hommes: au chrétien, au juif, au musulman et au non-croyant. Quand j’ai traversé Jérusalem, la ville me demandait: qui es-tu? A la fin du voyage, je répondais: «Je suis chrétien» et, toujours à la fin, j’étais encore plus moi-même qu’avant et en même temps je ressentais le devoir de reconnaître les autres. Jérusalem est un appel à la fois à approfondir sa propre identité et à respecter celle des autres. Un lieu unique.

A la fin, vous répondez à la question de Jésus: «Et vous, qui dites-vous que je suis?» et vous racontez que quand vous étiez jeune, vous considériez Jésus comme un mythe, puis vous avez admis qu’il était prophète; devenu plus âgé, vous en êtes arrivé à affirmer qu’il était philosophe, enfin aujourd’hui vous pouvez murmurer qu’il est «le Fils de Dieu». Ce verbe «murmurer» est une référence biblique, la théophanie de Dieu à Elie sur le mont Horeb…

Je crois au pouvoir du murmure, du chuchotement. On se fait mieux comprendre par les autres si l’on murmure que si l’on crie. Nous avons besoin de parler à voix basse et arrêter de crier, car parler -ainsi, avec un léger murmure, crée de l’intimité. C’est comme en musique, il faut laisser de la place aux différents sons, aux nuances et même au silence.

Enfin, la nudité. C’est un thème qui revient souvent dans ces pages. Les hommes, écrivez-vous, vivent les trois moments fondamentaux de la vie en étant nus: naître, aimer, mourir. Et ce livre apparaît comme une longue confession, une mise à nu. Peut-être parce que Jérusalem est une ville qui se dévoile?

Au début la ville provoque le contraire, un instinct, un désir de protection, d’avoir une armure de défense, qui se transforme en un carapace. Mais après avoir fréquenté la ville, elle vous amène à être ce que vous êtes. Cette ville est un rituel initiatique. J’avais déjà été à Jérusalem en quelque sorte quand j’ai écrit L’Evangile selon Pilate, mais aujourd’hui j’en ai fait l’expérience concrète, physique. Ecrire est pour moi une expérience très particulière, elle a à voir avec l’accouchement et la naissance, car la plume révèle les pensées les plus cachées de celui qui écrit. Lorsqu’il m’arrive de parler et de répondre à d’autres personnes, même sur des sujets com-plexes, je pense ou je parle d’une manière très claire et directe, car dans la vie normale, je ne suis que moi-même. Mais quand je prends la plume et j’écris, tout devient beaucoup plus complexe, parce je ne suis plus moi-même, je suis les hommes, je suis sur un terrain où l’on se retrouve tous. Un peu comme Jérusalem.

Andrea Monda

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti