Le lieu privilégié de la révélation se trouve dans ce que la tradition juive et chrétienne a reçu et médité à partir des deux Testaments. Malgré leur technicité et les limites de toute science, Jean-Luc Marion, de l’Académie française, dans son ouvrage «D’ailleurs, la révélation» (éd. Grasset, coll. Essai, pp. 602) est allé voir: «Il faut d’abord déconstruire, dit-il, car aucun terme biblique ne correspond exactement au concept moderne de Révélation». Nous proposons à nos lecteurs l’introduction de ce livre dans lequel l’auteur souligne que puisque les théologiens modernes ont maintenu le terme de Révélation sans le re-penser à fond, il fallait tenter de le redéfinir à partir de la phénoménalité.

Il y a déjà presque quarante ans, j’osais prétendre «que la théologie, de toutes les écritures, cause sans doute le plus grand plaisir». Je le maintiens, avec une réserve: rien non plus d’aussi difficile, voire douloureux que la théologie, où il faut s’avancer direct en haute mer, sans fond et sans fin — duc in altum (Lc 5, 4). Karl Barth, encore à ses débuts, mettait déjà en garde quiconque s’y risque: «Tout ouvrage d’homme est une ébauche, un travail préalable, et un livre de théologie plus qu’aucun autre ouvrage». Tous les livres que j’ai produits, je les ai accomplis comme un coureur cycliste monte les cols d’une étape de montagne, avec entraînement et méthode, force et endurance, ruse et volonté; mais aucun ne m’a coûté autant, ni retenu aussi longtemps, justement parce que l’ascension n’avait jamais été aussi rude ni aussi belle.

En fait, avant de livrer aujourd’hui cette version en français, finale je l’espère, il m’a fallu, contre tous les usages, en publier d’abord deux premières esquisses en langues étran-gères. D’abord, quand l’université de Glasgow m’a fait l’honneur d’une invitation à y donner en 2014 les Gifford Lectures, je commençai une première série d’études qui aboutit, en 2016, à une première publication, Givenness and Révélation. Puis l’invitation de l’université de Ratisbonne à occuper la Papst Bene-dikt xvi -Gastprofessur, au printemps 2018, me conduisit à reprendre toute l’entreprise en une version publiée la même année sous le titre Das Erscheinen des Unsichtbaren. Fragen zur Phänomenalität der Offenbarung. En fait, depuis Le Visible et le révélé, qui recueillait déjà des esquisses plus anciennes et avouait un thème obsessionnel, j’avais commencé à affronter la question de la Révélation. Ou plutôt de la phénoménalité de la révélation en général, donc aussi de la Révélation biblique en particulier — à moins que ce ne soit l’inverse: la Révélation comme telle ouvrant le cas du phénomène de révélation dans la phénoménalité commune. Dès un séminaire de la «Chaire Dominique Dubarle» à l’institut catholique (2011-2016), puis tout au long de mon enseignement à la Divinity School de l’université de Chicago (en particulier les séminaires de 2013-2019), et enfin lors d’un trimestre, invité par la Faculté autonome de théologie de l’université de Genève (2018), je m’enfonçais dans cette odyssée au long cours.

Tant qu’on ne s’aventure pas dans le domaine théologique, rien de plus facile que de dénoncer les insuffisances des théologiens (j’ai cédé trop souvent à ce rite puéril). Mais dès qu’on y fait un premier pas; dès qu’on cesse de tourner autour de la théologie comme d’une réserve de primitifs, étrange et ouverte, sans défense (comme le font tous les athées bienveillants qui viennent, sans foi ni loi, s’y ébattre pour piller quelques trésors dont ils tirent leur petite monnaie); dès qu’on y va sérieusement, c’est-à-dire en envisageant qu’il faille y entendre une question et y répondre en personne, alors seulement on en mesure la belle difficulté. Difficulté de la connaissance d’abord. Tandis qu’en philosophie, il suffit (sauf si l’on érige l’ignorance en principe méthodologique, comme souvent dans la tradition analytique) de connaître les textes grecs, latins, français, anglais et allemands (italiens aussi), ici il faut entrer dans le texte biblique en toutes ses langues. Et pour ce faire, en explorer au moins un peu le «Talmud» chrétien, les -Pères (selon une formule de Lévinas), latins et grecs. Donc suivre l’histoire des dogmes, les auteurs du Moyen Age (haut et bas), le tournant métaphysique de la théologie moderne (le plus facile pour un historien de la philosophie) et enfin la toile d’araignée de la théologie des deux derniers siècles, subtile, piégée et piégeuse, indispensable.

Mais la vraie difficulté se trouve ailleurs, littéralement dans l’ailleurs. Un romancier ou un poète sait de quoi il parle et peut espérer que son lecteur le sache aussi, même s’il doit lui-même le lui exposer en ses propres mots. Un philosophe, s’il parle vraiment de quelque chose et pas seulement d’un autre texte (ce qui n’est pas si courant), peut faire appel à une vérification expérimentale de sa thèse; certes, il doit reconstruire cette expérience pour la rendre accessible à un lecteur compétent; mais l’expérience peut, de droit, devenir le champ d’une commune discussion, voire d’une conviction partagée. Le théologien n’a pas ce recours. Non qu’il ne puisse invoquer une vérification expérimentale de ce qu’il avance; au contraire, il sait parfaitement où la trouver: dans la pratique liturgique, les sacrements, la prière communautaire et personnelle, bref dans la vie de l’Eglise au sens le plus large. Mais il ne peut pour autant savoir si lui-même accède correctement et pleinement à cette expérience, ni si ses lecteurs le peuvent mieux que lui. Ecrire une ligne de théologie authentique expose à une formidable interrogation, à un doute radical. Non pas sur ce dont on parle, mais sur celui qui en parle. Un bon théologien ne doute pas de l’existence de Dieu (ce qui en fait n’a aucun sens), mais de sa propre existence (elle, plus qu’incertaine); il ne doute pas du mystère qu’il vise, mais de la hausse de sa visée, de sa propre hauteur de vue. Il sait ce qu’il vise, ne serait-ce que parce qu’il y est attiré et qu’il en suit la pente montante et descendante. Mais il sait aussi qu’il vise encore trop bas, d’un élan trop court, et, comme disent les cyclistes, qu’il va «coincer» ou «rester en équilibre». Et si le dogme demeure une formulation soumise à la rectification eschatologique, plus encore l’énoncé théologique. Pas de théologie sans développement, parce que aucune théologie ne peut accomplir totalement l’herméneutique de l’infini. Le théologien ne sombre pas dans la mauvaise philosophie (celle qui s’ignore), ni dans l’idéologie (qui veut tout ignorer hors d’elle) à la seule condition de s’en persuader. Le théologien sait qu’il ne peut pas encore dire bien ce qu’il voit, ni voir bien ce qu’il vise, mais qu’il doit au moins le viser autant qu’il le peut. Sa sainteté mesure sa justesse. Mais il sait que cette situation non seulement n’a rien d’anormal, mais qu’elle seule le préserve.

Notre propre visée se résume ici fort simplement en quelques questions. ( i ) Pourquoi les premiers siècles de la (meilleure) théologie chrétienne (et d’ailleurs juive) n’utilisent-ils rien qui tombe sous le concept moderne de «Révélation»? ( ii ) Pourquoi ce concept moderne n’a-t-il (pour l’essentiel) été construit que polémiquement par des métaphysiciens et par contraste avec ce qu’ils entendaient par la «raison»? ( iii ) Pourquoi n’a-t-on pas au contraire privilégié un concept de Révélation qui partirait de la phénoménalité de ce qui se dé-voile ou plutôt se dé-couvre, de ce qui se révèle parmi les phénomènes? ( iv ) Ne se pourrait-il pas que le principe des Synoptiques, «Rien, en effet, de voilé (kekalummenon) qui ne sera dé-couvert (ho ouk apokaluthêsetai, revelabitur), ni de caché (krupton) qui ne devienne connu (ho ou gnosthêsetai)», mette en œuvre déjà un mode privilégié de phénoménalité? Peut-on le repérer et le constituer dans toutes les Ecritures et dans toute la tradition? ( v ) Ce dé-couvrement se résume-t-il à l’acception commune du«monothéisme», ou implique-t-il sa réinterprétation à partir de la communion trinitaire? ( vi ) Nous avons poussé la tentative aussi loin que nous le pouvions, nous en connaissons donc les limites. Ce sont celles qu’indiquait parfaitement Nicolas de Cues: «Je me suis efforcé de me soumettre à ce qui me prenait, confiant en ton infinie bonté, afin que je te voie, toi invisible, et ta vision non révélable (ut videam te invisibilem et visionem tuam irrevelabilem, Nicolas de Cues, De icona Dei, xvi)».

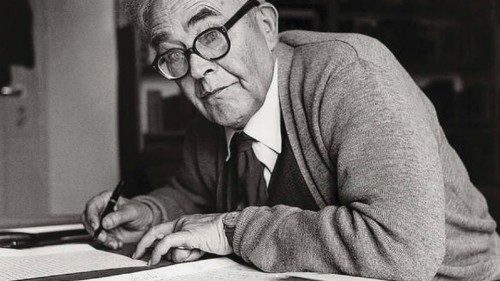

* de l’Académie française

Jean-Luc Marion*

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti

Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti