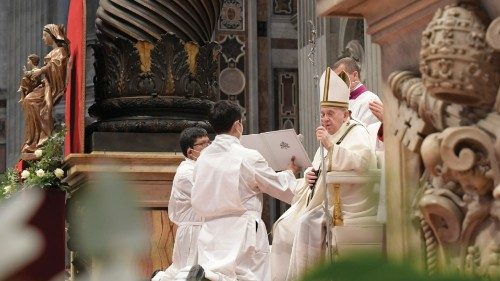

En la mañana del 14 de abril, el Papa Francisco celebró en la basílica vaticana la misa crismal en el Jueves santo, pronunciando la homilía que publicamos a continuación.

En la lectura del profeta Isaías que hemos escuchado, el Señor hace una promesa esperanzadora que nos toca de cerca: «Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, y se les dirá ministros de nuestro Dios. […] Yo les daré con fidelidad su recompensa y sellaré con ellos una alianza eterna» (61,6.8). Ser sacerdotes es, queridos hermanos, una gracia, una gracia muy grande que no es en primer lugar una gracia para nosotros, sino para la gente [1]; y para nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija, de entre su rebaño, a algunos que se ocupen de sus ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. El Señor mismo es quien paga el salario del sacerdote: «Yo les daré con fidelidad su recompensa» (Is 61,8). Y Él, lo sabemos, es buen pagador, aunque tenga sus particularidades, como la de pagar primero a los últimos y después a los primeros. Ese es su estilo.

La lectura del libro del Apocalipsis nos dice cuál es el salario del Señor. Es su Amor y el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la Cruz: «Al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre» (1,5-6). No hay salario mayor que la amistad con Jesús, y esto no debemos olvidarlo. No hay paz más grande que su perdón y esto lo sabemos todos. No hay precio más costoso que el de su Sangre preciosa, que no debemos permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna.

Si leemos con el corazón, queridos hermanos sacerdotes, estas son invitaciones del Señor a que le seamos fieles, a ser fieles a su Alianza, a dejarnos amar, a dejarnos perdonar; no sólo son invitaciones para nosotros mismos, sino también para poder así servir, con una conciencia limpia, al santo pueblo fiel de Dios. La gente se lo merece e incluso lo necesita. El evangelio de Lucas nos dice que, luego de que Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías delante de su gente y se sentó, «los ojos de todos estaban fijos en Él» (4,20). También el Apocalipsis nos habla hoy de ojos fijos en Jesús, de esta atracción irresistible del Señor crucificado y resucitado que nos lleva a adorar y a discernir: «Helo aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, también los ojos de los que lo traspasaron, y por Él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho» (1,7). La gracia final, cuando vuelva el Señor resucitado, será la de un reconocimiento inmediato: lo veremos traspasado, reconoceremos quién es Él y quiénes nosotros, pecadores; sin más.

“Fijar los ojos en Jesús” es una gracia que, como sacerdotes, debemos cultivar. Al terminar el día hace bien mirar al Señor y que Él nos mire el corazón, junto con el corazón de la gente con la que nos encontramos. No se trata de contabilizar los pecados, sino de una contemplación amorosa en la que miramos nuestra jornada con la mirada de Jesús y vemos así las gracias del día, los dones y todo lo que ha hecho por nosotros, para agradecer. Y le mostramos también nuestras tentaciones, para discernirlas y rechazarlas. Como vemos, se trata de entender qué le agrada al Señor y qué desea de nosotros aquí y ahora, en nuestra historia actual.

Y quizá, si sostenemos su mirada bondadosa, de parte suya habrá también una señal para que le mostremos nuestros ídolos. Esos ídolos que, como Raquel, escondimos bajo los pliegues de nuestro poncho (cf. Gn 31,34-35). Dejar que el Señor mire nuestros ídolos escondidos ―todos los tenemos, ¡sin excepción!― Y dejar que el Señor mire a esos ídolos escondidos nos hace fuertes frente a ellos y les quita su poder.

La mirada del Señor nos hace ver que, en realidad, en ellos nos glorificamos a nosotros mismos [2], porque allí, en ese espacio que vivimos como si fuera exclusivo, se nos mete el diablo agregando un componente muy maligno: hace que no sólo nos “complazcamos” a nosotros mismos dando rienda suelta a una pasión o cultivando otra, sino que también nos lleva a reemplazar con ellos, con esos ídolos escondidos, la presencia de las divinas personas, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, que moran en nuestro interior. Es algo que se da de hecho. Aunque uno se diga a sí mismo que distingue perfectamente lo que es un ídolo y quién es Dios, en la práctica le vamos quitando espacio a la Trinidad y dándoselo al demonio, en una especie de adoración indirecta: la de quien lo esconde, pero escucha sus discursos y consume sus productos todo el tiempo, de manera tal que al final no queda ni un ratito para Dios. Porque él es así, avanza lentamente. Otra vez me referí a los demonios “educados”, de los que Jesús dice que son peores del que fue expulsado antes. Sí, son “educados”, tocan el timbre, entran y poco a poco toman posesión de la casa. Hay que estar atentos, porque estos son nuestros ídolos.

Es que los ídolos tienen algo —un elemento— personal. Al no desenmascararlos, al no dejar que Jesús nos haga ver que en ellos nos estamos buscando mal a nosotros mismos sin necesidad, y que dejamos un espacio en el que se mete el Maligno. Debemos recordar que el demonio exige que hagamos su voluntad y le sirvamos, pero no siempre requiere que le sirvamos y adoremos continuamente, no, sabe cómo moverse, es un gran diplomático. Recibir la adoración de vez en cuando le es suficiente para mostrarse que es nuestro verdadero señor y que todavía se sienta dios en nuestra vida y corazón.

Dicho esto, quisiera compartir con ustedes, en esta Misa crismal, tres espacios de idolatría escondida en los que el Maligno utiliza sus ídolos para depotenciarnos de nuestra vocación de pastores e ir apartándonos de la presencia benéfica y amorosa de Jesús, del Espíritu y del Padre.

Un primer espacio de idolatría escondida se abre donde hay mundanidad espiritual que es «una propuesta de vida, es una cultura, una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, una cultura del maquillaje» [3]. Su criterio es el triunfalismo, un triunfalismo sin Cruz. Y Jesús reza para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Esta tentación de una gloria sin Cruz va contra la persona del Señor, va contra Jesús que se humilla en la Encarnación y que, como signo de contradicción, es la única medicina contra todo ídolo. Ser pobre con Cristo pobre y “porque Cristo eligió la pobreza” es la lógica del Amor y no otra. En el pasaje evangélico de hoy vemos cómo el Señor se sitúa en su humilde capilla y en su pequeño pueblo, el de toda la vida, para hacer el mismo Anuncio que hará al final de la historia, cuando venga en su Gloria, rodeado de sus ángeles. Y nuestros ojos tienen que estar fijos en Cristo, en el aquí y ahora de la historia de Jesús conmigo, como lo estarán entonces. La mundanidad de andar buscando la propia gloria nos roba la presencia de Jesús humilde y humillado, Señor cercano a todos, Cristo doloroso con todos los que sufren, adorado por nuestro pueblo que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Un sacerdote mundano no es más que un pagano clericalizado.

Otro espacio de idolatría escondida echa sus raíces allí donde se da la primacía al pragmatismo de los números. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, esas que pueden borrar todo rasgo personal en la discusión y dar la preeminencia a las mayorías que, en definitiva, pasan a ser el criterio de discernimiento, y eso está mal. Éste no puede ser el único modo de proceder ni el único criterio en la Iglesia de Cristo. Las personas no se pueden “numerar”, y Dios no da el Espíritu “con medida” (cf. Jn 3,34). En esta fascinación por los números, en realidad, nos buscamos a nosotros mismos y nos complacemos en el control que nos da esta lógica, que no tiene rostros y que no es la del amor, sino que ama los números. Una característica de los grandes santos es que saben retraerse de tal manera que le dejan todo el lugar a Dios. Este retraimiento, este olvido de sí y deseo de ser olvidado por todos los demás, es lo característico del Espíritu, el cual carece de imagen, el Espíritu no tiene imagen propia simplemente porque es todo Amor que hace brillar la imagen del Hijo y en ella la del Padre. El reemplazo de su Persona, que ya de por sí ama “no aparecer”, ―porque carece de imagen― es lo que busca el ídolo de los números, que hace que todo “aparezca” aunque de modo abstracto y contabilizado, sin encarnación.

Un tercer espacio de idolatría escondida, hermanado con el anterior, es el que se abre con el funcionalismo, un ámbito seductor en el que muchos, “más que con la ruta se entusiasman con la hoja de ruta”. La mentalidad funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia. De a poco, este ídolo va sustituyendo en nosotros la presencia del Padre. El primer ídolo sustituye la presencia del Hijo, el segundo ídolo, la del Espíritu, y este, la presencia del Padre. Nuestro Padre es el Creador, pero no uno que hace “funcionar” las cosas solamente, sino Uno que “crea” como Padre, con ternura, haciéndose cargo de sus creaturas y trabajando para que el hombre sea más libre. El funcionalista no sabe gozar con las gracias que el Espíritu derrama en su pueblo, de las que podría “alimentarse” también como trabajador que se gana su salario. El sacerdote con mentalidad funcionalista tiene su propio alimento, que es su ego. En el funcionalismo, dejamos de lado la adoración al Padre en la pequeñas y grandes cosas de nuestra vida y nos complacemos en la eficacia de nuestros planes. Como hizo David cuando, tentado por Satanás (cf. 1 Cro 21,1) se encaprichó en realizar el censo. Estos son lo que están enamorados de la hoja de ruta, del itinerario, pero no del camino.

En estos dos últimos espacios de idolatría escondida (pragmatismo de los números y funcionalismo) reemplazamos la esperanza, que es el espacio del encuentro con Dios, por la constatación empírica. Es una actitud de vanagloria por parte del pastor, una actitud que desintegra la unión de su pueblo con Dios y plasma un nuevo ídolo basado en números y planes: el ídolo de «mi poder, nuestro poder» [4]. Nuestro programa, nuestros números, nuestros planes pastorales. Esconder estos ídolos (con la actitud de Raquel) y no saber desenmascararlos en la propia vida cotidiana, lastima la fidelidad de nuestra alianza sacerdotal y entibia nuestra relación personal con el Señor. A lo mejor alguno podría estar pensando, pero ¿qué es lo que quiere este Obispo que hoy, en lugar de hablarnos de Jesús, nos habla de los ídolos?

Queridos hermanos, Jesús es el único camino para no equivocarnos en saber qué sentimos, a qué nos conduce nuestro corazón. Él es el único camino para discernir bien, confrontándonos con Él, cada día, como si también hoy se hubiera sentado en nuestra iglesia parroquial y nos dijera que hoy se ha cumplido todo lo que acabamos de escuchar. Jesucristo, siendo signo de contradicción —que no siempre es algo cruento ni duro, ya que la misericordia es signo de contradicción y mucho más lo es la ternura—, Jesucristo, digo, hace que se revelen estos ídolos, que se vea su presencia, sus raíces y su funcionamiento, y así el Señor los pueda destruir, y ésta es la propuesta: dar espacio para que el Señor pueda destruir nuestros ídolos escondidos. Y debemos recordarlos, estar atentos, para que no renazca la cizaña de esos ídolos que supimos esconder entre los pliegues de nuestro corazón.

Y quisiera concluir pidiéndole a san José, padre castísimo y sin ídolos escondidos, que nos libre de todo afán de posesión, ya que este, el afán de posesión, es la tierra fecunda en la que crecen los ídolos. Y que nos dé también la gracia de no claudicar en la ardua tarea de discernir estos ídolos que, con tanta frecuencia, escondemos o se esconden. Y también le pedimos a san José que allí donde dudamos acerca de cómo hacer las cosas mejor, interceda por nosotros para que el Espíritu nos ilumine el juicio, como iluminó el suyo cuando estuvo tentado de dejar “en secreto” (lathra) a María, de modo tal que, con nobleza de corazón, sepamos supeditar a la caridad lo aprendido por ley [5].

[1] Porque el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. El Señor elige a algunos para «desempeñar públicamente, en nombre de Cristo, la función sacerdotal en favor de los hombres» (Conc. Ecum. Vat. ii , Decr. Presbyterorum Ordinis, 2; cf. Const. dogm. Lumen gentium, 10). «Pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos» (Const. dogm. Lumen gentium, 18).

[2] Cf. Catequesis en la Audiencia general (1 agosto 2018).

[3] Homilía durante la Misa, Domus Sanctae Marthae (16 mayo 2020).

[4] j.m. Bergoglio, Meditaciones para religiosos, Bilbao, Mensajero 2014, 145.

[5] Cf. Carta ap. Patris corde, 4, nota 18.

Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí

Compre la Encíclica Fratelli Tutti aquí